Archive for the ‘たそがれ映画談義’ Category

たそがれ映画談議 『金子文子と朴烈』

2月18日 役者パギ(内田外務大臣役)のト―ク

始まり始まりぃ~

(『金子文子と朴烈』シネマ―ト心斎橋)

金子文子の言葉のひとつひとつに、そしてその圧倒的な存在感(文子役の女優さんの熱演)に身震いした。…

その女優チェ・ヒソが、『空と風と星の詩人 尹東柱の生涯』に確か立教大学同窓生で出ていたあの役者さんだと聞いて、「なるほど役者とはこのように変貌するんだ」と感心。

日本人であること、「男」であること、改竄・隠蔽・忖度・排外が蔓延する世に生きていること、などが押寄せて来て、時代は「あの時」と地続きだと想わずにはおれなかった。

ヘイト・クライム横行(本上映にも近くで、上映阻止のヘイト集会が行われた)の今、文子の精神を自他に刻みたい。

たそがれ映画談議:飢餓海峡杉戸八重 外伝

【飢餓海峡杉戸八重 外伝】

太地喜和子さんは、1959年、15歳の時、東映ニューフェイスの第6期に合格すると、高校に通いながら、演技のレッスンを積み、1年後の1960年、17歳の時、東映と専属契約を結びます。

この時、太地さんは、女優の仕事に、すべてを捧げようと思っていたそうですが、それから2年後、19歳の時、当時、39歳で妻子持ちの三國連太郎さんと知り合い、たちまち激しい恋に落ちてしまい、映画「飢餓海峡」の撮影中だった三國さんを追って、はるばる北海道まで押しかけたこともあったとか・・・「飢餓海峡」ロケ中の北海道へ飛び、宿で帰りを待つ。実在しないヒロインへの激しい嫉妬。やがて別離。

…

二人の別離から約10年後、なんと、女性週刊誌で二人の対談が実現。太地さん本人が、三國さんに、その理由を尋ねています。

太地:三國さんは、どうしてあの時、喜和子から逃げ出したんですか。

三國:(ながい沈黙)

太地:聞きたいの。

三國:十年目にして率直にいうけど…あなたのからだにひれふすことがイヤだった……そういうことです。あのころはぼくも若かったし、やり盛りだったから毎日でもできた。だけど、それは未来永劫につづくワケじゃない。

太地:でもよかった、お会いできて。

太地さんは、この時、 三國さんと再会できたことを、心から喜んでおられたといいます。

太地さんは、三國さんのほかあれこれ(勘九郎・伊丹十三・七代目菊五郎などと)噂があったが、 三國さんだけは特別だったようで、「本当に愛したひとは三國さんだけ。」と公言。

太地さん同様、数多くの女優と、浮名を流した三國さんもまた、「今までで、惹かれた女優さんは一人だけです。太地喜和子さんだけ。」と語り、「彼女はけた外れの感性を持っていたそのことに僕はコンプレックスを感じたのです。別れ話はしなかった。もう決して会うまいと心に決めたのです。」と心に刻んでいた。

1972年、太地喜和子さんは舞台=文学座公演で念願の『飢餓海峡』杉戸八重役を演じた。

(「こいもうさぎのブログ」より)

役者冥利+おんな冥利に尽きるだろう。72年末公演とあるが、東京に居たワシはこの年の末に関西へ戻り見逃した。

観たかったなぁ~。

(太地喜和子:1943年12月2日~1992年10月13日没。享年48歳。)

因みに映画『飢餓海峡』(1965年)の左幸子以降 杉戸八重役は、

中村玉緒(68年NHKTV)・太地喜和子(72年文学座公演)・藤真利子(78年フジTV)・若村真由美(88年フジTV)・石田えり(90年舞台)などが演じている。番外:趙博「声体文藝館」。

役者冥利+おんな冥利に尽きるだろう。72年末公演とあるが、東京に居たワシはこの年の末に関西へ戻り見逃した。

観たかったなぁ~。

(太地喜和子:1943年12月2日~1992年10月13日没。享年48歳。)

因みに映画『飢餓海峡』(1965年)の左幸子以降 杉戸八重役は、

中村玉緒(68年NHKTV)・太地喜和子(72年文学座公演)・藤真利子(78年フジTV)・若村真由美(88年フジTV)・石田えり(90年舞台)などが演じている。番外:趙博「声体文藝館」。

映画談議:追悼!橋本忍

追悼! 橋本忍

人間を、社会を、歴史を、公的倫理を、権力の暴虐への怒りを

骨太のドラマ構成の中で、「説教調」を超えて語り続けた。

日本映画への愛情を育ててくれた。

いまどき、こんな映画は少ない。

【観た作品】

『羅生門』(1950年、黒澤明監督、大映)

『生きる』(1952年、黒澤明監督、東宝)

『七人の侍』(1954年、黒澤明監督、東宝)

『生きものの記録』(1955年、黒澤明監督、東宝)

『真昼の暗黒』(1956年、今井正監督、現代ぷろだくしょん)

『張込み』(1958年、野村芳太郎監督、松竹)

『私は貝になりたい』(1959年、監督も橋本忍、東宝)

『黒い画集 あるサラリーマンの証言』(1960年、堀川弘通監督、東宝)

『切腹』(1962年、小林正樹監督、松竹)

『霧の旗』(1965年、山田洋次監督、松竹)

『上意討ち 拝領妻始末』(1967年、小林正樹監督、東宝)

『影の車』(1970年、野村芳太郎監督、松竹)

『砂の器』(1974年、野村芳太郎監督、松竹)

映画談議:フィリップ・ノワレのネルーダを夢で見た。

【思い出させる好漢=フィリップ・ノワレを夢で見た】

1948年に祖国チリを追われたパブロ・ネルーダが、イタリア・ナポリ湾の小島に亡命していた50年代の史実をベースにしたフィクション=映画『イル・ポスティーノ』(「The 郵便屋」かな)の一場面を夢で見た。

ネルーダは1958年に共産党再合法化で祖国へ帰り、1970年の大統領選挙で多くの団体・組織・市民から候補者に推されたが辞退し、3度目の挑戦となる社会党サルバトーレ・アジェンデが左派統一候補となり当選した。

アジェンデは1958年選挙で28,8%・3万票の僅差と善戦、64年選挙で39,9%まで得票を伸ばしたが、キリスト教民主同盟が右派と連合し敗北した。70年選挙は人民戦線方式に加え参加政党が拡大した「人民連合」が形成され、さらに中立宣言をした軍トップのシュナイダー将軍が右派に暗殺され、キリスト教民主同盟がアジェンデ支持に回り153対35の大差で勝利した。ネルーダはアジェンデ政権を支え、1971年にはノーベル文学賞を受賞。…

1973年9月11日、ピノチェトらの軍部によるクーデターは暴虐を極め、逮捕・拘束・虐殺は運動家・労組・歌手芸能人・表現者・学者知識人に及び、ネルーダも家屋・蔵書を破壊され12日後9月23日病状悪化緊急搬送の果てに病院到着前に絶命した。

夢に見たのは、フィリップ・ノワレが演じたパブロ・ネルーダと、彼の前に立つポスティーノ(郵便配達者)マリオが海岸で会話するシーンだ。

島でただ一つの配達先ネルーダ家に、世界各地からやって来る郵便物を届けるポスティーノ。ネルーダとの出会い・会話・交流、珠玉の日々。58年祖国に帰って数年後ネルーダは島を訪れるがマリオはデモで亡くなっていた。

フィリップ・ノワレは下記の4本だけを観た。

『地下鉄のザジ』1960年

『フェラーラ物語』1987年

『ニュー・シネマ・パラダイス』1988年

『イル・ポスティーノ』1994年

静かにしかし深く根本的に社会が変容して行く大戦前夜。不寛容精神の蔓延、迫害・・・、青年に恋い焦がれるユダヤ人医師を演じた『フェラーラ物語』。

少年トト(サルヴァトーレ)に映画の醍醐味を伝えた『ニュー・シネマ・パラダイス』のフィリップ・ノワレ演じる映写技師アルフレードは、ワシら世代の者には「心当たり」ある心の「師」だ。

夢と希望と手に届く明日を示してくれた。

フリップ・ノワレ・・・、時々思い思い出させてくれる得難い役者だった。

(2006年11月没)

たそがれ映画談議:『万引き家族』ー是枝の家族考

【「万引き家族」-是枝の家族考】

生きることの共同性・社会性

地域社会・労働社会の疲弊・解体がもたらす各々の場での共同性の衰弱・喪失に、それに抗するにしても、より強固に国家社会の単位としての在り様を打ち固めるにしても、そのシンボル旗を求めて家族という「絆」(?)に過剰なそして恣意的な期待を寄せ「復権」を叫ぶ危うさには辟易して来た。

「日本を取り戻す」という文脈に近いところから「家族を取り戻」されては堪らないし、逆に市民的抵抗の拠点や国家主義・軍国政策への反撃基地として「家族」を謳い上げる論にも嫌悪感があった。

家族(血縁・親子・血と共に居た時間による制圧域)という形態には、人権・人格・創意を容認せず逆にそれらを制圧する重い任務が宿っている。 自我・自立・社会性を閉じ込める容器ではないのか?

一方、にも拘らず「家族」に具わる正負の等身大の価値について語れば、「家族」派か?と疑われるのだが、疑われずに「家族」の正負・明暗を明日に向けて語るのは難しい。

「家族」という共同幻想への是枝の視座

さて、是枝裕和の「万引き家族」だ。

ぼくは、是枝作品を全て観ている訳ではないので「是枝の『家族』」はこうだ!などと語れはしない。観た作品は「幻の光」(1995年)「歩いても 歩いても」(2008年)「空気人形」(2009年)「そして父になる」(2013年)「海街diary」(2015年)「海よりもまだ深く」(2016年)「万引き家族」(2018年)以上だ。いくつか見逃している。「ワンダフルライフ」(1999年)「誰も知らない」(2004年)は近々観る予定にしている。観た作品は「家族」というもの・「家族」ということ、への問いという点でほぼ一貫してる。

「万引き家族」。ストーリーは割愛するので未見の人は観て欲しい。これまでの作品の中間まとめのような位置に在るのだろうか?「家族」の正体を探しあぐねる人間というか「家族」研究の院生のような作風は、戦後社会・21世紀日本・独居高齢者・年金生活者・常に失業の淵に在るパート労働・日雇労働・貧困・性風俗店・非就学児童・DV夫・不倫・幼児虐待・育児放棄・離婚後の前夫の家族・など現代社会の断面を散りばめ、初枝(樹木希林)と治(リリー・フランキー)以外は全員他人という設定から、この家族の「金」(希林バアさんの年金)と「万引き」(頻繁に繰り返すが仕事もしている)という「秘密の共有」以外の、かつ「血と共に居た時間ではない」「絆」の正体を探っている。是枝はメイキング・フィルムで「これまでの作品のいろんな要素をアレもコレもぶち込んだ」と言っているが、見方によってはごった煮かもしれないが、故あることと想う。

治が信代(安藤サクラ、『百円の恋』は最高でした)をパートナーにした理由・パチンコ屋駐車場に放置された祥太君を「棄てられたものを拾った」(信代の言)理由・バアさん初枝(樹木希林)が離婚しその後再婚した前夫の孫亜季(松岡茉優)を同居させている理由・幼児虐待下に居たユリちゃんを住まわす理由、それらは「金」でも万引きという「秘密の共有」でも「血と時間」でもない別のものだ。その別のものが、取り敢えず辿り着いた是枝流「(疑似)家族」という「共同幻想」を成立させる条件だと言っているようだ。

それは、他者を受け容れること・他者への優しさや労り・他者への強制の回避・{他者}受け容れの練達とでも要約される困難な関係のことか。この家族は不思議に内部で諍いを起さない、大声を張り上げ罵倒しない、暴力を振るわない、それらは「万引き」という「秘密の共有」という「縛り」だけに起因するのではないと、是枝は言っているようだ。

マザー・シップについて

ふと気付いたのが、治(リリー・フランキー)に棲む母性のことだ。

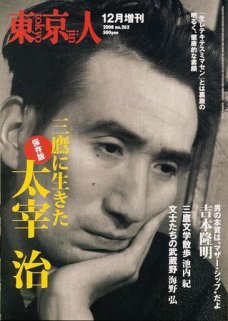

何度も引用しているので気が引けるが、再度「太宰・吉本の出会いの会話」(雑誌「東京人」2008年12月増刊号)を引く。

何度も引用しているので気が引けるが、再度「太宰・吉本の出会いの会話」(雑誌「東京人」2008年12月増刊号)を引く。

【太宰のマザー・シップ】

故吉本隆明(2012年没 享年88歳)は戦後間もなくの学生時代、学生芝居で太宰の戯曲『春の枯葉』を上演しようとなり、仲間たちを代表して三鷹の太宰宅を訪ねたそうだ。

太宰は不在だったが、幸い太宰家のお手伝いさんから。聞き出し、近くの屋台で呑んでいた彼を探す出す。

当時の人気作家と無名の貧乏学生=のちの詩人・思想家の出会いだ。

吉本の独白。

『「おまえ、男の本質はなんだか知ってるか?」

「いや、わかりません」と答えると、

「それは、マザー・シップってことだよ」って。

母性性や女性性ということだと思うのですが、男の本質に母性。不意をつかれた。』

再び三度この逸話を持ち出したのにはもう一つ理由がある。子を産んでいない信代(安藤サクラ)のユリちゃんへの接し方やラストの涙のシーンだ。信代の涙に照らし出される想いこそは、産む産まない・暮らした時間の長短を超えたマザーシップの発露であり、是枝「家族」への一本の筋だ。 『八日目の蝉』(角田光代)の主人公に出会った時に似た感情に襲われた。

(是枝はメイキング・フィルムで、あのシーンは本番直前に変更追加の台本を渡し、驚きと混乱の中、安藤が役者の肉感で出せるものを見たいと思い「すごいものに立ち会えた」と語っている。安藤はマザー・シップの片鱗を刻印したのだ。『百円の恋』の際にも思ったが、いやースゴイ役者だなぁ)

シップの語源

またまた、複数回目の引用をさせてもらう。日大アメフト部傷害事件に触発されスポーツマン・シップの「シップ」、上記太宰が言うマザー・シップの「シップ」って何?と思い調べてみた。フレンド・シップ、リーダー・シップ、パートナー・シップ、スポーツマン・シップなどと使われている。

『「切る」「割る」を表すヨーロッパ祖語では舟を作る作業・工程=木を切り・割り・くり抜く、文字通りカタチ無き状態から「作り出す」ことに、舟=shipの語源があるそうだ。 「名詞+シップ」は、その名詞が表す状態になるため、そういう状態を維持するのに必要な構え・在り方・技量・精神・知性・気概 等を表す。』だそうだ。

ただそこに在るだけの名詞が指し示す単なる物ではなく、その名詞を意味ある存在にして行く工程を経て、物と人との関係性に照らし出されて再登場する「生き物」としての名詞。

舟の語源と「名詞+シップ」の語源が、カタチの無い状態から「作り出す」という意味の共通語源からの言葉だと知った。

信代に具わっているマザー・シップ、治が無意識に発揮するマザー・シップ・・・。彼ら二人を含む「万引き家族」の全員を受け止め受容れる初枝(樹木希林)が真のマザーかも知れない。英語マザー・シップとは「母船」でもある。

シップとは何かを考えていて、リリー・フランキーが千石イエス氏に似ていると気付いた。

千石の教団運営は、「おっちゃん」と慕われた千石の反集権・反強制・反統制に貫かれていたと聞いた。そう言えば、教団の名は偶然「イエスの方舟」だった。あれれシップだ。

治の「万引き」という無意識の強制・統制が、祥太君の「舟」からの離脱決意を招くのだが「万引き家族」も「家族」という共同幻想の呪縛から自由ではなかった。

けれども、是枝が探しあぐねる家族シップのその核心が、血・金・時間・共犯関係の秘密の共有、などでは決してないことだけは確かだが、家族の構成員が構成員シップを打ち立てないと「家族」は維持できはしないのだと思う。

大小の共同体や社会的単位=企業団体・運動組織・党・他に疑似「家族」を求めてしまうぼくらの在り様は、「家族」のエセ「意味と価値」を振り撒くか、逆にそれから遠ざかるばかりだ。

このテエマに終わりはない

映画作りに関わったこともないし、最近は観る本数も激減した。だから、この映画に対して作品への評は語れない。是枝が言おうとしたことをおぼろに掴み、ぼくの日頃の問題意識と交差する部分を切り取って語るだけだ。

だが、役者に目を見張り、子役の見応えに舌を巻き、「世相の散りばめ」だと言われるその短いシークエンスに吸い込まれた。

性風俗店で働く亜季(松岡茉優)は、親には海外に留学中であるはずなのだが、如何なるゆえか店に通い続けるたぶん場を喪って閉じこもって生きているらしい客のひとり、無言の青年(池松壮亮) を抱きしめるシーンがある。是枝が見事なのか役者が上手いのか、こちらが単純なのか? 多くの人同様、身につまされてしまった。他にも池脇千鶴・柄本明・高良健吾など気になる役者が登場していて、その面でも見応えがあった。

『万引き家族』は終れない映画だろう。時代に付着する世相も含め是枝さんは作り続けるしかないテエマですな。

メイキング・フィルムで出演者は口々に語っていた。「この映画作り、是枝組こそが「家族」だった」と。共通の目的を持った短期の単位集団にひと時可能かもしれない「家族」が、実は困難な現代社会にぼくらが生きていることだけは確かだ。是枝が再び「アレもコレもぶち込んだ」「家族」を扱えば、ぼくは付き合い観に行くと思う。

その「家族」探しの彷徨を超えてなどいないのだから。

たそがれ映画談議【原一男作品「ニッポン国VS泉南石綿村】

上映期限残り二日、やっと観てきました。

チラシ裏面に永田浩三さんのコメントがあった。「泉南アスベスト国賠償裁判に関わる、圧倒的な人間ドラマ。政府を相手に闘うとはどういうことかが初めてわかる。アスベスト被害と朝鮮半島とのつながりも目から鱗だった。原監督は、やっぱり原監督なのだった。」と・・・、同感だ。

最後に語られる柚岡氏の未達成感・未消化感は、たとえ最高裁判決の欠落=被災時期と被災場所ゆえの一部排除がなく、全原告の救済が充たされていたとしても、埋まりはしない種類のものだったと思う。「違和感」に近い感情……。

その「ふたつの要素」。

ひとつは、議会制や現司法を柱に在る法治主義と、究極テロルに至る理路との狭間に在る、大げさに言えば「抗いのふるさと」=「言葉とおこなひとを分ちがたき」「テロリストのかなしき心」への郷愁と回帰という原点。

もつひとつは、殖産興業・富国強兵の明治の国家社会モデルから植民地・昭和軍国・戦後「国体護持と偽装民主主義」体制・高度経済成長期・オイルショックからバブル崩壊・福島・安保法制に至る現代日本の社会モデルとは違う、オルタナティブなモデルが在り得たか否かという本源的には左右いずれもが示せていないテエマだ。「もうひとつの明治」から、思想的に歴史的に本気で構想する、その視角のことだ。

ワシはそこに至る柚岡氏の云わば永遠の「違和感」を共有するものでありたい。成長神話や効率・利便性が産み落とす個々の不具合や悲惨は、実は遡っての保障・謝罪と制度や法の変更で事後対処(それも高ハードルの国家的妨害・不作為によって稀にしか行われない)しただけで、成長神話や効率・利便性追求という価値観そのものは疑われることなく生き続けているのだ。原発しかり(原発は効率・利便からもアウトだが)。

第一陣高裁判決(だったか)は、「産業は時に健康被害等をもたらすが、技術発展・成長という目的の前では已むを得ない」というようなことを述べていた。

その論拠に根本的なノンを提示しない限り、向こうの言い分の方が強固なのかもしれない。原一男監督もまた、柚岡氏の永遠の「違和感」の前で戸惑いを隠さない。

それは、どんな法学者や理論家でも立ち尽くす、先に述べた「ふたつの要素」が持つ意味への謙虚だろう。その「ふたつの要素」など超えているんだと嘯(うそぶ)く自称左翼・左翼政党・労働組合・運動団体がもしあるなら、それは自戒欠如かつ傲慢と言うものだ。

映画を観る限り、この運動この訴訟が、政党・労働組合・運動団体に倚ってはいないことも原一男のメッセージだと観た。

原一男にとっても、「ふたつの要素」の圧力は「違和感」であり「撃つ」用意を持って戸惑う事柄であるに違いない。

「党ならざる者たちによる、叛乱と自治」という、友がある時期以降強く語る精神的スローガンが、頭の中を駆け巡っている。

表現者などを追ったこれまでと違い、集団というか個人ではないものを追った今回作品。

ワシにはその意味と価値を語る実践も想域もない。利潤を求めた悪戦に明け暮れた、零細企業のワンマン親父であったのは事実だ。石綿で食った時間を振り返り沈黙する道理なき自責強迫から解放されるのは、その事実の相対化を成し遂げることと同義だ。その先にオルタナティブな近代が見えるかもしれない。

たそがれ映画談議:原一男『全身小説家』-2

5月8日の拙投稿『全身小説家』の続きです。

作品に登場する女性たちの井上光晴評も、「嘘つきみっちゃん」像も、「私こそが一番*されていた」という自負も、誰にでも似たような巧言を吐いていたんでしょという疑念も、ワシはある人物を思い出して、井上の天性のサービス精神・トレーナー根性の表れだと思えた。

エディ・タウンゼントというボクシング・トレーナーを憶えているか?…

藤猛・カシアス内藤・海老原博幸・柴田国明・ガッツ石松・村田英治郎・赤井英和・友利正・井岡弘樹など世界チャンピオンや国内有名選手を手掛けた、伝説の名トレーナーだ。

鉄拳と竹刀に代表される日本的スポーツ指導に異を唱え、最初に来たリキジムで身を挺して根性論否定の指導法を認めさせた。日本のボクシングジムでは当たり前だった指導用の竹刀をジム内で見つけた時、「アレ捨ててよ。アレあったら僕教えないよ! 牛や馬みたいに叩かなくてもいいの! 言いたいこと言えば分かるんだよ!?」と発言したという。

誰よりも早くタオルを投げ入れるトレーナーと言われたのは、誰よりも諦めが早いからではなく「誰よりも選手の将来を諦めなったからだ」と言われている。「ハートのラブ」で選手を育成した。

ボクシング界を変えたとも言われる存在だ。

彼が育てた名だたる有名選手に「エディに最も愛されたボクサーは誰か?」と問えば、全員が揃って「もちろん僕こそが最も愛されたボクサーだ!」と答えるという。

皆にそう言わせるのは容易なことではないだろう。エディの言葉と行動が「誰よりも俺を理解し・俺の分身であり・俺の不遇/失意の時も俺に寄り添ってくれた」と相手に想わせる濃さと誠実に満ちていた証左だろう。

【エディの略歴】

弁護士であるアイルランド系アメリカ人の父と、山口県出身の日本人の母との間に、ハワイで生まれる。3歳の頃に母は病死してしまう。11歳からボクシングを始め、12勝無敗のハードパンチャーとして活躍。1932年にハワイのアマチュア・フェザー級チャンピオンになったが、大日本帝国海軍による真珠湾攻撃の前日に初めて敗北を喫した。戦争開始にともないジムが閉鎖されたこともあり、現役を引退し指導者に転身する。

1962年、力道山に招請されて来日。力道山が「日本からヘビー級のボクサーを」と創設したリキジムでトレーナーを務めるが、63年に力道山が暴漢に刺されて急死してしまい、その後は田辺ジム・船橋ジム・米倉ジム・金子ジムなど各ジムから招聘を受け、選手の育成指導を行い結果を出した。

ある時、ハワイ時代から旧知の仲だった日系三世のポール・タケシ・藤井(リングネーム:藤猛)が偶然訪れ、1967年に世界チャンピオンへと導いたことで注目される存在となる。以降、6人の世界チャンピオンと赤井英和、カシアス内藤らの名ボクサーを育てる。

【エディが遺した名言】

「勝った時は会長がリングで抱くの。負けたときは僕が抱くの。」

「試合に負けた時、本当の友達が分かります」

原一男『映画監督 浦山桐郎の肖像』『全身小説家』のもうひとつのテエマは「母」だ。

浦山は自分を産んで直後に他界した生母への尽きない「思慕」と、継母(生母の妹)への疑似「恋情」とその精神的根拠地を、作品と女性主人公像を通して繰り返し語ったように思う。

『全身小説家』では井上光晴の幼児期・少年期の虚経歴=生地・父の失踪蒸発・母の出奔・朝鮮人美少女との悲恋譚などから、実は離婚して他で再婚していた「母」への愛憎が、ワシは最も気になっている。

その井上への女性たちの反応から、選手に「僕こそが最も愛されたボクサーだ」と言わせた名トレーナー:エディ・タウンゼントを思い出したのだが、偶然か必然かエディは3歳で実母を亡くしている。

浦山-井上-エディ-原映画・・・を勝手に結びつけるのは、映画ファンの特権か・・・。

原+小林佐智子の上記ふたつの作品は、浦山桐郎にとって井上光晴にとって、「僕こそが最も愛されたボクサーだ」と言わせられ得るような浦山愛・井上愛に満ちた名トレーナー振りだったのではないか?

対象への迫り方の、作り手側がある痛手を負うほどの覚悟を感じる比類なき密度は、個人を追うノンフィクションのひとつの姿を示してくれた。

明日5月10日、遅くなったが、いよいよ『ニッポン国vs泉南石綿村』を観に行く。

楽しみだ!今回は群像が対象だ。

たそがれ映画談議:原一男作品『全身小説家』

先日、原一男作品『全身小説家』を観た。

観たいと思いながら見逃していた作品だ。

作家:井上光晴の実経歴の虚実と創作の真実を巡る、癌発見から死に至るまでを追ったドキュメントだが、同時に井上光晴の虚構の経歴を晒すことになる。

旅順という出生地の虚偽、父親の放浪のためにお金がなく中学に行けなかったというのも実は不合格だった、父親は放浪どころか家にちゃんといた。…

帰省した折、少年の日の年上の憧れの朝鮮人少女が朝鮮人女性の遊郭に居たのに遭遇した、と言うのも虚構だと明かされる。

井上光晴は、1926年(大正15年)5月15日に福岡県の久留米市に生まれた。幼少期に両親が離婚。炭鉱で働いていた父親と共に長崎県の埼戸町で暮らし、祖母が母親代わりを務めていたようだ。高等小学校を中退後、独学でいくつかの検定試験に合格。戦後すぐに共産党に入党し、すぐに共産党内部に嫌気がさし、その批判を共産党系の雑誌「新日本文学」に「書かれざる一章」として発表する。党指導部から批判され、除名処分となり文学の道へと進む。

1977年、自らの創作活動とは別に、小説家を育てるための養成講座「文学伝習所」を佐世保で開講する。この講座は日本各地に広がりを見せ、北海道、山形、群馬、新潟、長野などへと広がった。

人気作家、三谷晴美との不倫関係を続けるが、彼女はその関係を絶つために自ら俗世間を離れ、ついには出家。瀬戸内寂聴と改名した彼女は、その後、井上と生涯、友人としての関係を続けることになる。

この映画には、伝習所の生徒たちが数多く登場し、インタビューに答えているが、その女性登場者が井上との特別な関係を隠すことなく披瀝する。その表情はことごとくどこか自慢げで「私が一番*されたのよ」なのだ。

「嘘つきみっちゃん」(埴谷が言ったのだったか)の虚実の経歴と、作ることに賭ける作家の「真実」の構造が堪らなく面白かった。映画で誰かが言っていた「人は皆、経歴詐称を生きている」と。

ワシの友人が半端な(素人出版数冊、未刊行数編の)自称モノ書きなのだが、構想力の貧弱からか実体験を土台にしてしか書けずに居る。別の友人が社会科学世界の「論文」をこれ又自称研究者として何本か各種機関誌や同人研究誌に発表している。

この二人の「論争」(?)の場に居合わせたことがある。

「こいつは嘘ばっかり書いている。自分史を事実より劇的にあるいは何故か敢えてみっともなく加工して書いてるんや!いずれにせよ嘘なんや」

「学者気取りは止めてくれ。あんたこそ、学問世界の水準に届かぬを知っているから、仲間内の誌に投稿してるんやんけ!」

共に実構造の一面を言い当ててはいるが、文学賞や学会の賞を取って「専門家」と認知されない限り世間的には「素人」なのだ。しかし、その中での悪戦が毎回身を削る格闘に在る限り、応酬は不毛とばかりは言えまい。

ワシはこの自称モノ書きを永年近くで見て来たが、「事実より劇的に」は感じたことはないが、「敢えてみっともなく加工」は何度か読まされた。その「敢えて」が「嘘」を構成する動機であっても、そこから作者が語りたい「真実」が見えたこともあった。

井上の虚実経歴も「嘘」なのではなく、提示する「真実」に必要不可欠な要素かもしれない。

父母にまつわる歴史・朝鮮人少女にまつわる悲恋(?)物語から、ワシは井上の不動の視角や譲れない根拠地を観た気がした。

ところで、原一男だ。過日観た『映画監督 浦山桐郎の肖像』では浦山の「(浦山を産んですぐ他界した)生母への思慕」「継母(生母の妹)への疑似恋情」が色濃く全編を貫いていた。

『全身小説家』でも、井上の母を巡る事情が「嘘つきみっちゃん」を作り出す原点=ある欠落への憧憬または負債として刻印されているように思えた。

原一男の虚実の経歴を観る想いだ。知りたくもある。

この人のドキュメントは、徹底した対象への移入同化又は我への力づくの吸引力があるなぁ~。

たそがれ映画談議:『タクシー運転手ー約束は海を越えて』

民の「公的記憶」の底力を想う。

この列島では60年安保は遠い記憶か?

オイルショック・バブル崩壊が「公的記憶」か?

敗戦は、旧支配層+GHQの統治論=「国体護持+偽装民主主義」「菊と星条旗」(白井聡)の異形のマジカル・アクロバチック憲法を生んだが、民の自主的選択ではなかった。

そんなことどもを想った。

たそがれ映画談議:原一男『映画監督 浦山桐郎の肖像』

珍しく七芸の杉本真一さんからメッセンジャーでご案内いただいた。

案内は4月17日の「原一男全作品を語る」なるトークイベントだ。『ニッポン国VS泉南石綿村』も公開されており、その絡みとは思うが、案内を視ると「幻の作品上映」ともある。

ピンと来た。「ひょっとして、某年某月、深夜にたまたま観て、身につまされ感動したあの作品ではないか?」

「1969年ゆえあって奇妙な巡り合わせで観ることとなった作品『私が棄てた女』の今は亡き映画監督、その肉迫評伝『映画監督 浦山桐郎の肖像』ではないか?」

入場料は講演代、「幻の作品上映」はそれに付随した無料資料代との位置づけに違いない。行かねばなるまい。小雨を突いて脚を引きずり、介助者同伴で出掛けた。

わたくし事だが、ワシの無恥混濁の青年期を抉るような内容で、忘れかけていた記憶が蘇り、帰路小雨の中浦山さんとの数回の出会いを思い出していた。

1971年結婚して東京で働いていたワシは、シナリオ作家協会のシナリオ研究所(通称:シナ研)の講座に出たり、シナリオ志望の若者や映画青年を集めていた「ポーリエ企画」という団体の講座で、当時『私が棄てた女』(69年公開)を最後に日活を辞め不遇を囲っていたと思われる浦山さんの講義を受講したりしていた。出会った人から業界の下っ端のその又助手の様な仕事先を紹介されたりもしたが、結局怯えて動けなかった。数度の浦山さんの講義では最前列に座り熱心に受講した(と記憶している。が、当時のノートや習作などは見当たらない)。

同じ年、阪急ブレーブスが今夜勝てば4度目のリーグ優勝という夜、北千住に在った東京スタジアムの3塁側スタンドで偶然女性同伴の浦山さんに逢い、ご記憶に有ったのかどうか会釈を返していただいた。寒い夜で、膝当ての毛布をお二人仲良く掛けておられた。遠い記憶だ。

原一男の、浦山の神髄に迫る当代一級の異色ドキュメントは、人間浦山の全体像に迫る出来映えだ。同時に、作者原氏の肉声・人間観をも叫ぶスリリングな内容だった。

登場する浦山さんのご子息・河原崎長一郎・和泉雅子・今村昌平・須川栄三・小栗康平・長谷川和彦・早坂暁・山田洋次・大空真弓・北大路欣也・大竹しのぶ・藤田敏八・真鍋理一郎・清水綋治・加藤武・南田洋子・小林トシエ・辻本あり子(婚外子の娘さん)・他 が語る掛け値なしの浦山像(呑んだくれ・泣き虫・酒乱・女優しごき・他)は浦山愛を超えて各氏の珠玉の人間観を紡ぎ出してもいた。女優はことごとく「生涯最高の役だが、私ではない気がする。あれは、浦山さんが作った主人公像なんです」(要旨)と語っている。和泉雅子は「浦こうを殺してオレも死ぬ」と叫び、小林トシエは自身を追い詰め自殺未遂まで計る。

想い描く作中主人公像を譲らなかった頑固者というか、女性像に関する非妥協は、根に永遠の「生母への思慕」「継母(生母の妹)への疑似恋情」が在る、と友人たちは語る。

浦山の生母は1930年浦山を産んですぐ死亡した。翌年父はその妹と再婚する。浦山には生母が産んだ自身と姉、継母が産んだ妹・弟・妹がいる。1949年浦山19歳の夏、父が自死を遂げる。社宅を追われた一家は継母のツテで名古屋へ。家族は保育園の好意で園舎の一角に住まい、浦山は近くに下宿する。

1950年浦山は20歳東大受験し失敗。1951年名古屋大学入学。

『私が棄てた女』に東京の中企業で働く主人公:吉岡を訪ねて故郷から母と弟がやって来るシーンがある。母親が遠まわしに窮状を語り、弟が親戚筋へ養子に出ると告げる。東京で一人暮らしの若いサラリーマンにはどうすることも出来ない。「そうか、まぁ元気にやれや」と返し、母・弟との時間が早く終わって欲しいと苛られた気分を隠して話す主人公:吉岡(河原崎長一郎は名演だった)。浦山の経歴を見れば、あれは間違いなく浦山自身だった。

学舎の一角を間借りする、まるで近似の境遇から、国立大を出て教師になった吉岡より10数年ほど年少の友人Nを知っているが、Nも浦山も苦労しただろうが吉岡にはならなかった。

鬱屈しても企業戦士となり、小企業の幹部になって行く吉岡と違い、浦山は日活でいわば筋を通した映画人を生き悪戦を繰り返した。友人Nは教組の中心メンバーとして生き、退職後も各種課題に取り組んでいる。が、浦山の吉岡の処世への限りない共感(?)の大元に、青年期の境遇と貧困と努力への哀惜が横たわっているとは言えまいか?

『***の肖像』には東映アニメ松谷みよ子原作『龍の子太郎』(79年)の動画も登場するのだが、龍から人間に戻った太郎の母の裸像体形は紛れもなく浦山の「生母像」だったように思う。たおやかで思慮深く、慈愛に満ち我を許容してくれる存在。画面で誰かが苦笑して言っていた「浦山の場合、求めるものが全許容だからねぇ」と、なるほど・・・。

信頼する知り合いの映画関係のKさん(女性)が『私が棄てた女』に関して「あんな女はいないよ、浦山の身勝手だ。浦山の女性の扱いは酷い。全許容と言うが、なら女はどこへ許容を求めたらええねん?」と言ったが、ワシの場合、全許容の無理を承知している(?)し、相方は適度の許容だけを覚悟している(?)のだと思う。そうした、ある種のバランスが凡人だとしたら、浦山は実生活・実人生はいざ知らず、映画作りでは主人公に原初の願望的(?)女性像=理想化された生母像=全許容する存在を求めたアンバランス偏人=「芸術家」なのだろうか・・・。

因みに、人間に戻った龍の子太郎の母の声が、これはたぶん・・・と思い調べるとやはり吉永小百合さんだった。

彼女は『夢千代日記』(85年)の「ピカが・・・ピカが・・・」というセリフを巡る浦山との確執からか、この『***の肖像』への登場は辞退されたという。

振り返れば『青春の門』(75年)で、小沢昭一が戦後という時代背景をナレーションするのだが「もうちょっと観客を信用しては・・・」と思った。あのナレーションをある人が「蛇足だ!」と言ったが、「ピカが・・・」も似た意味で夢千代最期の床で彼女の心に去来する言葉(にならない心の風景)は観客に任せて欲しかった。浦山さんの「念押し」「親切?」は時にこうなるのか?・・・。それは『棄てた女』での、機動隊が吉岡を包囲するカラー・イリュージョンの唐突さも含めて、独りよがりと言えば言い過ぎか?・・・といった世界だ。

画像は、

原一男さんトーク場面、原さん著作にサインをもらうワシら。

初期三部作『キューポラのある街』(62年)『非行少女』(63年)『私が棄てた女』(69年)の各一番心に残るシーンです。

原一男・編「映画に憑かれて 浦山桐郎」表紙 『青春の門』(75年)