Archive for the ‘たわごと 書評’ Category

四月がくる 金時鐘、そして済州島1948年4月

四月よ、遠い日よ。 -金 時鐘-

ぼくの春はいつも赤く 花はその中で染まって咲く。

蝶のこない雌蕊(めしべ)に熊ん蜂が飛び 羽音をたてて四月が紅疫(こうえき)のように萌えている。  木の果てるのを待ちかねているのか 鴉が一羽 ふた股の枝先で身じろぎもしない。

木の果てるのを待ちかねているのか 鴉が一羽 ふた股の枝先で身じろぎもしない。

そこでそのまま 木の瘤(こぶ)にでもなったのだろう。 世紀はとうに移ったというのに 目をつぶらねば見えてもこない鳥が 記憶を今もってついばんで生きている。

永久に別の名に成り変った君と 山手の追分を左右に吹かれていってから 四月は夜明けの烽火(のろし)となって噴き上がった。 踏みしだいたつつじの向こうで村が燃え 風にあおられて 軍警トラックの土煙りが舞っていた。 綾なす緑の栴檀(せんだん)の根方で 後ろ手の君が顔をひしゃげてくずおれていた日も 土埃は白っぽく杏の花あいで立っていた。

うっすら朝焼けに靄(もや)がたなびき 春はただ待つこともなく花を咲かせて それでもそこに居つづけた人と木と、一羽の鳥。 注ぐ日差しにも声をたてず 降りそぼる雨にしずくりながら ひたすら待つことだけをそこにとどめた 木と命と葉あいの風と。

木と命と葉あいの風と。

かすれていくのだ。 昔の愛が血をしたたらせた あの辻、あの角、 あのくぼみ。 そこにいたはずのぼくはあり余るほど年を食(は)んで れんぎょうも杏も同じく咲き乱れる日本で、 偏って生きて、 うららに日は照って、 四月はまたも視界を染めてめぐってゆく。

木よ、自身で揺れている音を聞き入っている木よ、 かくも春はこともなく 悔悟を散らして甦ってくるのだ。

(2008年4月『環』33号掲載、2010年2月『失くした季節』所収)

**********************************************************************************************************************************************

☆拙ブログ『ぼくにとっての金時鐘』 http://www.yasumaroh.com/?p=8057

☆集成詩集『原野の詩』(1991年、立風書房):解説「いま、金時鐘を読むということ」(池田浩士)より 『かつて、 皇国少年としての生を疑問なく受け容れた「光原」少年(これが日本名だった)は、朝鮮語のアイウエオもろくろく知らぬまま、日本の敗戦を心から悲しんで泣いていた。「<日本>が最初に私にやってきたのは、心根やさしい<歌>としてやってきた」と、金時鐘は書いている(「亡霊の抒情」)。奪われた野山や街で、かれは、日本の童謡や唱歌を声を限りと唄い、それらに親しんだ。それもまた生だったのだ。』 『「光州詩片」の中でもひときわ鮮烈な「冥福を祈るな」の詩句は、自己自身の過去を悼まぬ決意へと、つながってくる。』

☆四時詩集『失くした季節』(2010年2月、藤原書店)金時鐘あとがきより 『植民地少年の私を熱烈な皇国少年に作り上げたかつての日本語と、その日本語が醸していた韻律の抒情とは生ある限り向き合わねばならない、私の意識の業のようなものである。日本的抒情感からよく私は脱しえたか、どうか。』

☆参考資料:NHK「詩を生きる心」-金時鐘の六十年- http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-323.htm

つぶやき: 尖閣・竹島を考える ②明治‐平成、二人の国民作家。中・朝への眼差し

月刊誌・週刊誌が『どうすれば勝てるか、日中文明の衝突』(月刊文芸春秋)、『中国よ、日本が勝つ』(週刊現代)、 『中国5万人スパイ軍団、日本壊滅マル秘作戦』(週刊大衆)、と吠えれば、 夕刊紙が『尖閣戦、中国軍一週間で壊滅』『尖閣奪還作戦、自衛隊24時間で制圧』(いずれも夕刊フジ)と煽る。

2003年、イラク戦争。 「フセインが大量破壊兵器を持っている確かな証拠を、アメリカから示された」と語った首相小泉が、「その証拠とは何か?」と問われ 「それは軍事機密なので言えない」と答え、イラク戦争支援を打ち出した。党首討論では 「フセイン大統領が見つかっていないから、大統領は存在しなかったといえるか」 という小学生以下の詭弁さえも堂々と披瀝したのである。 http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/stop_iraq_bill2.htm 報道各紙・各誌は追随し、政府調達機に乗り込み「イラク取材」と称する物見遊山を決め込み、戦闘地域ではない後方キャンプから「現地報道」と称する「官製情報」の垂れ流しを繰り返した。、当のアメリカでさえ、大量破壊兵器云々のブッシュ・チェイニー・ラムズフェルド「ならず者」三巨頭の「言い分」がデッチ上げだったことが、コリン・パウエル元国務長官の「人生最大の恥」とのコメントまで付けた「誤情報告白」などもあって、今や「常識」となっているというのに・・・。日本の紙・誌は自らの不明を恥じて「官製情報垂れ流し」を検証したか?あるいは当時の為政者の「虚言」を問い直し、その壮大な「虚構」に切り込んで来たか?

先日来の、森口なにがしのIPS細胞の世界初の移植手術ネタに踊った報道は、東大・東大病院などの森口が演出する構図に在る「権威」に平れ伏し、検証を怠った結果だと他の大新聞が言う。 フセインの大量破壊兵器、小泉のウソ・・・、その片棒を担いだ構図を「怠った」とは言わない。「怠った」? 厚かましい。「怠った」というのは、意欲や意志はあり、方向は確保していたが、斯く斯くの理由で図らずも検証作業を果たせなかった、つい怠った・・・無念。そういう場合に用いる言葉だ。君たちに使って欲しくない。 イラク報道・森口報道・・・それは「官製情報」と「権威」の前で何の疑問もなく、だから「取材内容」を垂れ流し、情報発信者の側に立ってその「代弁」をするしか能のない、君たちの本性を示す出来事だ。 そういう報道者が、今、いっせいに冒頭のような報道を繰り返しているのだ。見ておこう。こうやってマスコミは「戦前」を誘導し、「開戦」を推進し、「戦争」を報道し、「銃後」を作るのだ。

****************************************************************************************************************************************************

漱石は、日露戦争(1904年2月~1905年5月)の正にその同時期に、つまり国威発揚・好戦気分・イケイケ報道の真っ最中に、連載著作でこう言っている。 『大和魂!大和魂!と新聞屋が云う。大和魂!と掏摸(すり)が云う。大和魂が一躍して海を渡った。英国で大和魂を演説する。独逸で大和魂の芝居をする。東郷大将が大和魂を有(も)っている。肴屋の銀さんも大和魂を有っている。詐欺師、山師、人殺しも大和魂を有っている。大和魂はどんなものかと聞いたら、大和魂さと答えて行き過ぎた。五六間行ってからエヘンと云う声が聞こえた。三角なものが大和魂か、四角なものが大和魂か。大和魂は名前の示す如く魂である。魂であるから常にふらふらしている。 誰も口にせぬ者はないが、誰も見たものはない。誰も聞いた事はあるが、誰も遇った者がない。大和魂はそれ天狗の類か』(「吾輩は猫である」) 『吾輩は猫である』は日露戦争の只中と直後、戦勝祝賀の提灯行列・ポーツマス講和への「軟弱外交」抗議・「極東ロシア領土の一部を奪うまで止めるな」世論・日比谷焼打ち事件・・・・そうした世情の中、1905年1月から翌年8月まで連載された。

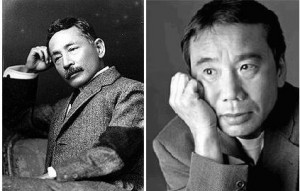

漱石は1900年(明治33年)9月~1903年(同36年)1月の間、文部省から英語学研究(悩ましくも「英文学研究」ではない)という命を受け英国留学している。官費留学であった。研究内容への違和感、会話力のハンディ、アジア人差別(漱石は一際小柄だった)などに悩み、知られている通り失意と衰弱の日々を送った。 漱石が、西欧近代を見せ付けられ圧倒されながら、自己を支えるに大和魂・武士道・天皇・神道を持ち出して対抗するのではなく、『西欧を貪欲に学びつつ、しかも十九世紀風の西欧本位の見方にとらわれず、また国粋主義に陥らず、自分たちが進むべき路を、その文筆活動によって示そうとした』(平川祐弘『内と外からの夏目漱石』、河出書房新社)ことはその後の文筆活動に明らかだ。 ところで、自分たち=すなわち明治以降の日本・日本人=が進むべき路、漱石が構想し願望する近代国家とは、どういうことだったのか。西欧近代を師としながら、その模倣ではない路。西欧近代が、20世紀現代に至り帝国主義的拡張合戦に終始する姿を目撃しながら、そうではないもう一つの近代国家というか、西欧近代とは違う明治日本を構想していたのだろうが、富国強兵・殖産興業という国策、日清・日露の戦争は、それ(もう一つの近代国家)と相容れるものではなく、大逆事件・日韓併合(1910年)が「漱石構想の無理」の最後の結論を刻印するのだった。 『村上春樹と夏目漱石 -二人の国民作家が描いた《日本》- 』(柴田勝二著、祥伝社新書)は、漱石にとってあるべき明治とは、国家として西欧列強と拮抗し得る国力を備えても、戦争と侵略による国家の拡張という路を歩まない国、個人として「自由と独立と己れとに充ちた」(『こころ』)近代的自我を人々が獲得しても、福澤諭吉が「一身独立して一国独立す」(『学問のすゝめ』)に込めた「西欧列強の学問である『実学』を吸収して国力を増強し対峙する」為の近代の功利主義的な(「奪亜入欧も辞さぬ」康麿記)学問ではなく、「自由と独立と己れ」の確立を求める学びの路、それであったと論じている。

1905年、第二次日韓条約により韓国は日本の仲介なしには他国と条約を結べなくなり、つまり外交権を剥奪され、伊藤博文が総監に就任し「保護国」化する。1907年、第三次日韓条約では外交・内政にわたって韓国の自律性は奪い取られる。1908年には、日本は併合指針を決定し、韓国の司法に関する覚書の調印があり、韓国の主体的な法権は剥奪される。1910年、西欧列強の同意を取り付け、国際的に韓国併合を遂げた。 なお、日本政府が閣議において正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所轄とする旨決定し、島根県知事名で告示第40号をもって公示し島根県に編入したのは、韓国併合へ向かう途上の1905年1月~2月のことであった。当時韓国は何の抗議もしなかったというが、当時のドサクサ情勢からして故あるところではある。 『こころ』執筆は1914年4月~8月「朝日新聞」への連載で、第一次世界大戦直前の時期だ。大正(1912~)に入った日本は、戦争と侵略による国家の拡張という明治以来の「物語」を続け、「もう一つの近代国家」への路を採らなかった。前述の柴田によれば、『こころ』の奇妙な人物設定(例えば、先生が他人である私に遺書を託す、など)や先生の自死は、執筆前10年への漱石の思想だという。友人Kを出し抜き、策を弄して「お嬢さん」を奪い取った先生の後年の自死は、明治天皇の崩御・乃木希典の殉死・明治の精神に照らした自己処罰などと言われてきたが、どうも腑に落ちないと言う。「明治」であり漱石の分身でもある先生の自死は、明治の精神に殉じたのではなく、逆に、「大正」たる「私」に戦争や侵略や強奪に終始した明治とは違う時代を期待しつつ、そうはならかった明治を恥じ、明治に決着をつけようとしたものだという。そして歴史に明らかな通り、もちろん「大正」以降もそうはならなかったのである。

『こころ』の物語としての不自然さも、先生・K・私のポジションの奇妙も、あるいはお嬢さん=奥さんを巡る男女間の不自然さも、漱石的寓意の機構の中で、それぞれ明治日本・韓国・大正日本・韓国の文化・抵抗運動の志士や人々などを表象する存在として描くことの難儀ゆえのことだと言う。 柴田によれば、『こころ』で明治日本たる先生にお嬢さんを奪われるKはコリアのKで、Kがかつて「突然姓を変えて周りを驚かせた」というエピソードは「創氏改名」をほのめかしている、となる。『それから』で明治日本たる代助が、友人平岡から奪うその妻三千代は、「三韓」や「三千里」から韓国を想起させるし、『門』では同じく明治日本宗助が友人安井からその共棲者お米を奪うのだが、「安」は安重根(アン・ジュングン)を想起させる、となる。 漱石に問い質すしかないが、一国の・一民族の文化的独自性を無化するような振る舞いは、いかに近代国家たらん・西欧列強に伍さんとする足掻きだとしても、自罰に値する恥ずべき事柄だったというのが『こころ』の核心であり、漱石の言い分だったとする柴田の説に、ぼくは、異論を差し挟む識知を持たない。 徳川世を嫌い、西欧近代に学ぼうとした漱石が、ないモノねだり的に構想した幻視の明治日本は、その後一度も現実のものにはならなかった。 漱石の不快は極まって行くのだ。

『村上春樹と夏目漱石 -二人の国民作家が描いた《日本》- 』(柴田勝二著、祥伝社新書)が述べる村上春樹に関しては彼を殆ど読めていないので後日とします。 20世紀日本にとっての中国、20世紀日本の陰画としての20世紀中国、それ抜きには現代日本を語れない中国。 著作に何度も登場するという、春樹にとっての中国、各位はご承知でしょう。教えて下さい。

読書: 『「一九〇五年」の彼ら』 -②民主党政権とAKB総選挙

『「一九〇五年」の彼ら -「現代」の発端を生きた十二人の文学者- 』 (関川夏央著、NHK出版、¥780)

何の為の「公」なのかを巡って、ぼくが得たヒントもある。 1911年(明治44年)9月、平塚らいてふ・長沼智恵子らによって「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった。」に始まる創刊の辞を掲げた『青鞜』が発行される。冒頭に与謝野晶子の詩が掲載されたそうだ。「一人称にてのみ物書かばや。われは女(おなご)ぞ」とあるのだそうだ。

なるほど、「一人称にてのみ物言わばや。われは民ぞ」だ。個々の「私」、その実現・確立・確保・保障の為にこそ「公」は在る。政治や総選挙から遠い、若者・中年男らがAKB総選挙(?)に一喜一憂し、日本武道館に詰めかけた一万人や、居酒屋やレンタルビデオ店のモニターTV前では、開票速報に投票者たちの歓声と溜息が交差している有り様だという。この狂想曲の仕掛人は、かつて「天皇在位20周年祝典」のセレモニーを演出したりしていた。「日出づる国の」と「祝典賛歌」を奉じていた。「祝典賛歌」と「AKB総選挙」が深いところで繋がり共犯関係にあることの証左であろう。 大新聞社発行の月刊誌にコメントを寄せる学者は、この総選挙狂想曲光景を肯定的に捉え分析した挙句、仕掛人の思惑に便乗する各種メディアと投票者の「あてがい扶持」文化の「危うさ」への警鐘ひとつ語りはしない。

消費の大部分が「誘導された欲望」に支配され、渋谷の街は「誘導されたファッション」に包まれた若者で今夜も溢れ、大新聞やエセ公カルチュアは奴らの企画演出の狂想曲に易々と乗ることで、本来責務の放棄を忘れらるのだ。 100年を費やしてなお、この国には「公」が無い。それは、「私」そのものがないからなのだ。 政権にしてからが「公」が無いから、原発再稼動に走り、普天間-辺野古を言い続け、公約違反の消費税強行を実質大連立で乗り切ろうとしている。民・自・公とは、議会の8割、つまりは大政翼賛会なのだ。 「公」の無いところには、擬制の「エセ公」が「公」を僭称して登場するぞ。国家神道・武士道・大和魂などではなく、それを活用したとしてもメインは「新しく」「カッコよく」「人々に支持され」て登場するだろう。そうハシズムはその一例だろう。 1905年からの約100年の曲がり角に政権を手にした民主党は、その意味も、その使命も、何も分かっていない。民主党の「私」さえすでに氷解し去った。 新聞紙上に民主党政権へのブラック・ユーモアが出ていた。政権の無策・「羅針盤喪失航行」を述べて「民主党は要らない」ではなく「自民党は要らない」と説く。曰く「自民党の仕事は、全て民主党が行なっているから」と締め括る。 社会民主主義的「的」政権や、ヨーロッパ左派政権を構想して期待した人々も、いよいよ民主党を見限る時期に来ていよう。 「私」の確立による「公」の展開・・・、下手に政権にある限りその構想への妨害でしかない。この国のなけなしの「抵抗勢力」「総結集を想定できる潜在力まで溶解せられては、再建の支障だ。それよりは、 対立軸が明確であり、相対的「左派」の異議申し立てが常に一定の社会的波及力をもって存在する・・・、今ならまだその復刻へと舵を切れる。民主党政権への一切の幻想を棄てることが、「私」の確立であり、従って「公」への道なのだと、一年かけて想い至った次第である。

読書: 『「一九〇五年」の彼ら』 -①日露戦から100年強

『「一九〇五年」の彼ら -「現代」の発端を生きた十二人の文学者- 』 (関川夏央著、NHK出版、¥780)

読書とほぼ無縁の学生期を過ごした身ゆえ、その後の労働や生活、社会的闘いや個人的表現願望・・・などで否応なく出遭わざるを得ない、先達のあれこれの考え(思想)や書物が、一般の人にとっては遠い学生時代に読み込んだものだったりする。こっちは後追いで斜め読みなどして半端なことだ。

そんなぼくでも、漱石・啄木・晶子・光太郎は多少知っていて、明治期文人の格闘の意味を歳を重ねるに従って考えるようになっていた。 格闘=西欧を追いつつその模倣ではない独自のものを求めた精神の彷徨、日本独自(それ以上に己独自の)の立脚地点を求めながらも、国際的には「脱亜入欧」ではなく、内的な拠り所は大和魂・武士道・国家神道・天皇・軍国でもない「別のもの」を探しあぐねた格闘。その格闘を考えることが今日的に有意義だろうことは、その格闘が西欧対日本という座標軸と、近代的自我対国民国家あるいは「公」対「公僭称体」という座標軸の複合重層の連立方程に在り、明治近代国家完成から100年強を経てなお堂々巡りを繰り返しており、我と我が身がそこに棲む「公」なき我と社会だからに違いない。 60年代以前の若者が、マルクス・レーニン主義を「公」と見定めそこへ傾斜したのは理のあるところだった。しかし、誤解を恐れながら言うが、それは本メモ末尾でぼくが言う「私」の確保の為の「公」ではなく、公による「私」の統治論でしかなかったのではないか? 冷戦終了・東西ドイツ統一、ますます「公」が見えない中、後年「オウム」教団に医師などのインテリ層が大量に帰依したことも、元々は「公」の希求だったと言われている。人は誠実であればこそ、混迷に在ってオウム的で ある場合がある。

冷戦終了・東西ドイツ統一、ますます「公」が見えない中、後年「オウム」教団に医師などのインテリ層が大量に帰依したことも、元々は「公」の希求だったと言われている。人は誠実であればこそ、混迷に在ってオウム的で ある場合がある。

以前、関川夏央著・谷口ジロー画になる劇画『「坊ちゃん」の時代』全五巻を読んで、劇画で明治のダイジェスト摘み食いみたいで反則技っぽくもあったが、なんのなんの、その構成力と説得力・臨場感は見事で魅せられたものだった。そこからいくつかの読書に及んだ。劇画恐るべし、いや昔国語や社会の教師たちはその先への魅力を、この劇画のように伝えるべきだったのに・・・、などと考えたものだ。青年期明治には、人間の青年と同じようにその後100年の全ての要素が、瑞々しく毒々しく背伸びであったり矛盾の「外化」であったりして、いっぱい詰まっている。劇画はそれを見事に描いていた。 http://www.yasumaroh.com/?p=1738 最近同著者の『「一九〇五年」の彼ら』を読んだ。1905年、日露戦の戦勝に沸き立つ世論と新聞、この国威発揚の時間に明治は国民国家としてのピークを迎えていた、との明治観・国民国家観・その後の軍国への道筋観・・・、読むべしと直感して購入した。 青年明治が、壮年へと向かう。アジア・西欧との関係、国内の諸案件、近代国家としての軋みと軍事国家への傾斜、1910年「大逆事件」・韓国併合・・・。内外の社会状況は近代的個人に有無を言わせず迫って来る。 ここで取上げられた十二人は、それぞれ自己アイデンティティをどう確立したか。 関川は、十二人を「現代」の発端を生きた人々として、1905年という国民国家のピークから現代へと連続する社会の中の個人という文脈と、この100年と今以降の先を貫いて在るはずの「国民国家と近代的自我との相克」という文脈から、「公」へのヒントを探ろうとしている。 ぼくにとっては初耳エピソード(平塚らいてふ・森田草平の事件と、漱石・三四郎・里見美禰子)なども多数あり、十二人の模索はスリリングである。 関川による十二人の取上げ方の紹介は、それこそ孫孫引きなのでここでは遠慮するが、ぼくの場合何人かについて「ああ、これを読んでみるか」と思わせてもくれた。それぞれの読者にそう思わせてくれるだろう本だ。 それにしても、読むべき時期を何も読まずに過ぎ来たったものよなあ。

異論: 教育の舟は誰が編む

公立小学校選択制・教師相対評価・教育目標知事決定 で教育の舟は編めない

-三浦しをん『舟を編む』を読んでハシズムを想う-

大阪方面の知事いや元知事・現市長が、次期衆院選に向け候補者を大規模に立てると新聞記事にあった。弱点を補うべく都市部・地方でくまなく集票するため、新興ひらかな政党や某宗教政党や某知事と連携して一説では候補者300人以上を擁立するという。  官僚批判を、公務員一般バッシングにスリ代え、選挙民から喝采を浴び、ムダ・非効率・利権だ・時代遅れだと、「公」の事業と要員を攻撃して、つまりは「社会民主主義的・的」要素が多少なりともある施策を葬って、競争と選別を軸とする「選民」による「効率」の行政を打ち立て、統制と新自由主義的競争のハシズム「社会」を作るのだそうだ。 公務員の給与や労働条件を、民間並みにすると言っては、あたかも「公務員が給与面でも労働条件面でも不当に恵まれている」との誤情報を刷り込まれ、「不当に買い叩かれ、不当に労働条件を下げられ、不当に雇用形態を改悪され」続けている選挙民に支持されたのだ。 民は、己に被さる「不当」な、労働・雇用・生活を巡るこの10年の実質低下への異論と抗議を、「公務員叩き」へと誘導する「独善的指導者」に同意したかに見える。

官僚批判を、公務員一般バッシングにスリ代え、選挙民から喝采を浴び、ムダ・非効率・利権だ・時代遅れだと、「公」の事業と要員を攻撃して、つまりは「社会民主主義的・的」要素が多少なりともある施策を葬って、競争と選別を軸とする「選民」による「効率」の行政を打ち立て、統制と新自由主義的競争のハシズム「社会」を作るのだそうだ。 公務員の給与や労働条件を、民間並みにすると言っては、あたかも「公務員が給与面でも労働条件面でも不当に恵まれている」との誤情報を刷り込まれ、「不当に買い叩かれ、不当に労働条件を下げられ、不当に雇用形態を改悪され」続けている選挙民に支持されたのだ。 民は、己に被さる「不当」な、労働・雇用・生活を巡るこの10年の実質低下への異論と抗議を、「公務員叩き」へと誘導する「独善的指導者」に同意したかに見える。

しかし、 ◎ 新市長は、選挙結果を「民意」だと大声で叫んでいるが、誰も個々のイシューについてフリーハンドの委任などしてはいない。官僚批判・ムダ排除・利権排除は当然だが、例えば教員への五段階相対評価と最下級評価(5%)連続二年で解雇などの強権統治はどうだ? どないもならん教師は確かにいるだろう。けれども、評価者(校長や保護者や生徒が想定されている)は、あらかじめ設定された5%を作り出さねばならない。不当だ。しかも教員という勤労者の生殺与奪の権能を、はたして保護者という学校教育現場に不案内この上なく、かつ俗情に塗れた者に委ねてよしとするのか? 私は反対だ。 この「保護者」なる存在のいかがわしさを語る論者に、新市長は「民主主義の否定だ」「民主主義を語りながら、選挙民すなわち市民をバカにしている」とご都合主義民主主義言辞で答えていた。教員によらず「公」的業務・職種に就く者の、カッコつきであれ公共性・中立性・不偏不党性の確保や、質や意欲の確保は、まどろっこしく非効率に見えて可能な限り権力の恣意性や、民の熱狂と俗情に影響されないシステムによってのみその可能性を構想できると思う。それでも可能性であって、もちろん不備満載だ。非効率は、効率が持つ危険性や独断や専横に比べれば、人間社会の歴史に晒された知恵だと私は思っている。この効率万能・まどろっこしさなき制度とは、つまるところ某国の独裁政治制度に行き着く外ないのではないか? 自称『左翼』こそ、今一度「プロレタリア独裁」「正しい党による一党制度」「選挙の否定」「政権から自立した労働運動や市民運動」の意味を噛み締めねばならない。 ◎ 教育目標は知事が決める・・・?。曰く「選挙という民意に晒されない教育委員会など、ノンリスクで無責任。決定権能は選挙の洗礼を受ける者の手にあるべきだ」果たしてそうか?少年の頃、アメリカ西部劇のヒーロー:保安官が選挙によって信任される構図をみて「これはヤバイ」と直感的に思ったものだが、治安を担う者が選挙に晒されて在ることの非中立を思って『OK牧場の決闘』などを相対化して観ることが出来た。選挙という流動的な事態によって「教育目標」や教員の「処遇」が数年でコロコロ変わることの何処が民主的なのか私には理解できない。 知事に権能を・・・はヤバイが、選挙・民意と本気で言うなら(戦後の民主的諸改革によって公選制だった教育委員は、1956年首長による任命制に変えられたのだが) 教育委員そのものを公選制に戻すと主張しなさいよ。それなら分かる。複数委員の合議は一人の首長の独断のような一方的な言い分の支配とはなるまい。 ◎ 公務員は「不当に恵まれている」のか? そもそも人口当たりの公務員の数はどうなのか?(公務員が担う分野に差はあるが)人口千人当たりの公務員数の統計(http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5190.html) を観れば欧米に比して日本は韓国などとともに著しく少ないことが明らかだ(約80人対約40人)。この30年、保育・清掃・介護・道路・公園管理・学校給食などを民間委託し続けいわゆる先進国の約半分という状況だ。この上「ムダだ」「効率」云々で給与カット・人員削減と来れば、質の低下・人員の離反・意欲の低下・そして「非効率」の先の「行政機能麻痺」と、残った公務員への超人的労務過多が待っている。 このことには言いたいことがある。「民営化」の野放しが招いた事態は、「非効率是正(?)」への賛辞ではなく、残った人員への更なる「虚像の高給与叩き」と「非効率批判」であったという事実だ。民営化は誰が支えているか? 効率とコスト圧縮目的は、当然ながら請けた民間企業の「無権利労働」「低賃金」「材料変更」「過重労働」によって支えられ、かつその民間企業のパート・派遣によって支えられている。民営化のツケは、民間下請け業者の野放し無権利と公務員自身に跳ね返っている。これ以上の民営化を阻止し、民営化には厳しい条件を義務付けることが肝要だ。 ◎ 小中学校選択制については、選択制を採用した自治体で「元々あった格差を固定拡大した」「元々在る地域偏見は拡大している」「少数の勝組校(人気集中校)と、不人気校を作っただけ」「地域で子供を育てるという地域の教育力(ただでさえ風前の灯火だが)が解体風化する」などと再検討されている。そもそも、なぜそれほど公立校間「競争」を推し進めなければならないのか? 教育が困難なのは、学校だけではない。家庭・地域社会・労働現場・他、いずれも社会の縮図に違いない。とりわけ小中公教育が攻撃されるのは、教育への不満・不安に「これこれが悪いのだ。そこを正せばいいのだ」と「悪者」を作り出し、単純明快な論調で「選挙民」の支持を得る。その支持を持続するためには、不断に「悪者」を作り出し続けねばならない。日教組・評価最下級の教師・非選択校区制・・・次々と悪者を作り出し、声高に喧伝する。競争と言うなら、世界規模学力テストで何年間か首位・高順位を続けるフィンランドの義務教育は、学校選択制だろうか?(当方、高成績至上主義者ではありませんが) 調べてみたいが、公権力の非介入、教科の工夫(社会と理科と算数の同時進行授業とか)、学校への大幅な裁量権付与、教師による教科書選定などなどは記憶している。公立小中校の選択制・競争が学力の一点に於いて成果(?)があるにせよ(ないと思うが)、その競争は学校内競争を生み、ますます物言わぬ教師を作り、教員間競争を生み、「競争に勝ち抜く」少数の子と、圧倒的多数のよき意味での競い合いさえ忌避する子を生むだろう。いいことは何も無い。勝組に留まることだけを家訓にしている新自由主義社会を是認し推し進めたい親子だけが「これはいい」と叫ぶのだろう。学校そのものが、学校間競争に汲々とし、ランクアップを最大課題とするような風土下で、「他者を労わる心」「共働の意味」「選別よりも助け合い」「競争よりも共走」といった民主主義の基本を、子供たちは、どこで学ぶのだろう。学校はそれらの総否定=選択制・選別・競争=の只中にいるのだから。

ハシズム派の人々に、『舟を編む』から一文をお贈りして、今日はここまでにします。 『言葉とは、言葉を扱う辞書とは、個人と権力、内的自由と公的支配の狭間という、常に危うい場所に存在するんですね』 『言葉は、言葉を生み出す心は、権威や権力とはまったく無縁な、自由なものです。自由な航海をするすべてのひとのために編まれた舟』 ところが、『舟を編む』を読んで人に勧めたりしている若者がハシズム支持だったりするから話はややこしい。職探しに汲々としている若者が、「変えてくれそう」「実行力ありそう」「楽して恵まれてる奴(公務員もそうなんだ)の不当な利権を剥してくれそう」とそのハシズム攻撃的言辞に期待したりしている。ハシズム現象の何たるかを掴む「理解力」「読解力」を持つこと、その「人間力」を育むことこそ、教育本来の仕事だ。その回路は競争になどない。そんな意味では、本書は格好の書物だ。

教育の舟は誰が編むのか? 現状がそもそも、教科書検定制度や職員会議からの意思決定機能剥奪、日の丸・君が代の強制、他、文科省+どこかが編んでいる。その強化変更の舟を、選挙に晒されるような、私的な存在に編ませてはならない。

読書: 三浦しをん著 『舟を編む』 -元始 教育は「私」に在った-

三浦しをん著: 『舟を編む』(2011年光文社、¥1575)

辞書編纂という地味で壮大な作業に取組む人々の悲喜を、三枚目の構えで描いて一気に読ませる。この作者のものは『まほろ駅前多田便利軒』しか読んでいないので作者については語るものを持たない。 が、言葉との格闘、言葉の自律・自立、言葉の「公共性」、社会・国・権力・政党・宗派を超えた「公」的普遍性・・・という重いテーマが、文体とストーリー、会話とエピソードのある種の軽妙な技法によってかえって浮かび上がって秀逸。 実は、七〇歳を前にした実兄から「読んだら?」と薦めのメールがあって、『まほろ』の好印象もあって読んだ。

【本の帯より】 玄武書房に勤める馬締光也。営業部では変人として持て余されていたが、人とは違う視点で言葉を捉える馬締は、辞書編集部に迎えられる。新しい辞書『大渡海』を編む仲間として。 定年間近のベテラン編集者、日本語研究に人生を捧げる老学者、徐々に辞書に愛情を持ち始めるチャラ男、そして出会った運命の女性。 個性的な面々の中で、馬締は辞書の世界に没頭する。言葉という絆を得て、彼らの人生が優しく編み上げられていく・・・・。しかし、問題が山積みの辞書編集部。果たして『大渡海』は完成するのか・・・・。

【本の帯より】 玄武書房に勤める馬締光也。営業部では変人として持て余されていたが、人とは違う視点で言葉を捉える馬締は、辞書編集部に迎えられる。新しい辞書『大渡海』を編む仲間として。 定年間近のベテラン編集者、日本語研究に人生を捧げる老学者、徐々に辞書に愛情を持ち始めるチャラ男、そして出会った運命の女性。 個性的な面々の中で、馬締は辞書の世界に没頭する。言葉という絆を得て、彼らの人生が優しく編み上げられていく・・・・。しかし、問題が山積みの辞書編集部。果たして『大渡海』は完成するのか・・・・。

企画から出版まで十数年という歳月と人材を投入し、出版社の気概とステータスを賭け、権力に阿(おもね)ることなく、流行り・俗情・熱狂・強権押し付け に迎合・屈することなく、言葉の持つ「公」を維持し追及する人々。『舟を編む』とは、文中に登場する言葉 『辞書は、言葉の海を渡る舟だ』 『海を渡るにふさわしい舟を編む』 からの命名だが、そのこと自体「なるほど」だ。 言葉の大海原へ、支配勢力・時の権力の水先案内、宗派・党派の教条や意向、などを求めず、舟の乗り手たる「民」を信頼しても過剰に影響されることなく舟を編む。その作業には、どのような資質が求められるのだろうか。 文中にこうある。持てる時間のすべてを注ぎ、自身の生涯をかけて大槻文彦が完成させた、日本の近代的辞書の嚆矢(こうし)とされる『言海』から料理人という言葉を引く場面。 『料理人:料理ヲ業トスル者。厨人。 この「業(わざ)」は、務めや仕事といった意味だろうが、それ以上の奥行きも感じられる。「天命」に近いかもしれない。料理をせずにはいられない衝動に駆られてしまうひと。料理を作って大勢の腹と心を満たすよう、運命づけられ、えらばれたひと。』 『職業にまつわる「やむにやまれぬなにか」を、「業」という言葉で説明するとは、さすが大槻文彦だ。馬締は感じ入るのだった』

思い出す。かつて、金時鐘について鶴見俊輔がこう評した。『感情そのものが批評であるような地点に立つ詩業』。なるほど「業」だ。確かに、ぼくが師と仰ぐ幾人かの方の営みは正に「業」である。それは、「やむにやまれぬなにか」を「大勢の」頭と心と感覚と体に伝えようと、それこそ生涯をかけて取組んでおられる「業」なのだ。それは又、お上に庇護され、あるいはお上の代弁者となり、お上の厚遇(財や機会)を得る、などとは無縁のものだ。そして又特定の宗派・党派・営利団体との距離は「業」の生命線でさえあえる。 「業」はこうして、「私」に立って営まれながら、最も「公」に近い位置へと本人と我らを導く舟だ。辞書編集者の資質とは、このような辞書「業」を身に刻むことが出来る者に備わるもののはずだ。ラスト近く、老日本語学者と馬締が語り合う。 『「オックスフォード英語大辞典」や「康熙(こうき)字典」を例に挙げるまでもなく、海外では自国語の辞書を、国王の勅許で設立された大学や、ときの権力者が主導して編纂することが多いです。つまり、編纂に公のお金が投入される』 『翻って日本では、公的機関が主導して編んだ国語辞書は、皆無です』 『大槻文彦の「言海」。これすらも、ついに政府から公金は支給されず、大槻が生涯をかけて私的に編纂し、私費で刊行されました。』 『これでよかったのだと思います』 『言葉とは、言葉を扱う辞書とは、個人と権力、内的自由と公的支配の狭間という、常に危うい場所に存在するんですね』 『言葉は、言葉を生み出す心は、権威や権力とはまったく無縁な、自由なものです。自由な航海をするすべてのひとのために編まれた舟』

かつて、友人(清百合子さん)が『私塾の歴史』という大著を出した。『元始、教育は「私」に在った』を、記紀時代にまで遡り、奈良時代・平安~江戸寺子屋・明治自由民権へと、「教育」の脈々たる「私」の系譜を辿って解き明かした。公的機関とか公共サービスという言葉に冠されている公はおおむね、「権力の」とか「政府の」とか「地方自治体の」と訳し得る公だが、権力や国家を含む「私的な」存在を越えた「公」は何処にあるのだろう・・・。 実は「私」に立脚し、私費での刊行もいとわない「私」の営みこそ、もっとも真の「公」への可能性を持っている。その「公」こそ鴎外・漱石・啄木の明治以来、人々が探し求め、「天皇」だったり、「軍国政府」だったり、「大和魂」「武士道」「特定宗教」だったりしながら日本人が掴みあぐねているものだ。漱石はこう言っている。 『東郷大将が大和魂を有(も)つて居る。肴屋(さかなや)の銀さんも大和魂を有って居る。詐偽師、山師、人殺しも大和魂を持つて居る』 『大和魂はそれ天狗の類(たぐひ)か』(『吾輩は猫である』)

ヨーロッパの「公」、権力・国家といった移り行く私的な存在を越えた「公」は、やはりキリスト教の「神」なのだろうか。少なくとも、ぼくはたかだか百数十年の国民国家形成後のつまり明治以降この国に公であると宣して舞い降りたものども(マッカーサー以降の危うい「民主主義」を含め)、「公」たり得ないと思う。それは、多くの「業」によって今後育まれるはずだ。ぼくに「業」と呼べるものは無いが、師(ブログ:プロフィールの「勝手に師事・兄事」欄に記載)の「業」を案内文献・水先案内として、「公」を求めて歩きたい。そして「公僭称」には断固として抗いたい。

『舟を編む』一冊からハシズムと呼ばれる潮流の旗振役市長(元知事)の主張を思い浮かべている。公立小中学校選択制・教育基本条例・教員相対評価と二年連続下位者の解雇・教育委員会の改組・教育目標設定の権能を知事へ・公務員の人件費カットと人員削減・福祉と教育への競争と選別原理の持ち込み・・・・などを思い浮かべている。【次頁『舟を編む』からハシズムを想う】 ぼくに本著を薦めた実兄、三浦しをんさん、本ページ中に紹介した清女史、そしてハジズム頭目、偶然全員早稲田卒。 早稲田卒者には異論もあろうが、早稲田卒者の書き手・創り手を列挙すれば、不思議と『私塾の歴史』の論旨に通底する精神を維持している人たちに充ちている。(列挙しようと思ったが、無意味なので中止) 早稲田卒の歌人の歌を・・・。 『マッチ擦るつかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国はありや』 寺山修司

読書: 百田尚樹著: 『永遠の0(ゼロ)』 短編集『幸福な生活』

シニカルな観察眼に潜む、気になる要素 『永遠の0』(06年、太田出版) 『幸福な生活』(11年、祥伝社)

確か70年代末、学生だった百田直樹(ひゃくた・なおき)が、TV番組「探偵ナイトスクープ」に頻繁に登場していたのは憶えている。 当時、まだ同志社の学生だった百田は、学生服・学生帽にマントといった明治~戦前昭和の学生のような姿で登場しては、 若者や学生だけが持ち大人が失っている新鮮で鋭い切り口で、そして一方で、学生らしからぬ大人っぽいつまり学生では掴み難いシニカルな視線で、男女間の裏表といかがわしさ・処世にへばりついている邪心や下心を、暴いていた。 身内の者(実弟)がまず百田に大いに注目して絶賛し、それに促されて何度も観たのだった。

百田がその後(朝日TVの社員になったとか放送作家になったと聞いたが、詳しくは知らない)「探偵ナイトスクープ」に関わり続けているらしいとどこかで聞いてはいた。が、やがて百田のことは忘れていた。  06年、書店で目にした本(『永遠の0(ゼロ)』)に百田尚樹の名を見つけ、思わず購入して読んだ。ゼロ戦への、そして当時の日本の技術力への、さらには「欧米何するものぞ」という気概への、執着や愛惜の念を、さすがに「そのまま」ではないが、言おうとしていた。 超人的なゼロ戦操縦技術を持つ人物:宮部を主人公に、欧米による世界支配の横暴への抗い、アジア解放の思想、理不尽で封建的な軍紀や下位者への暴力的な構造に与しない軍人の物語を組み立て、そしてゼロ戦それ自体を称える内容だった。 欧米の横暴への抗い・アジア解放…、それは、戦争に参加するしかなかったインテリや左翼学生・自由主義学生の多くが戦後語っているように(錯誤ではあっても)「最後に依って立つ地点だった」だろうと思うのだ。「戦争」する社会・構造・人心を構成する要素の、一部分だけを切り取って断罪したり救済したりすることの不毛を、すでに「それば部分でしかない」とぼくたちは知っている。戦争は、彼らが最後に「依って立つ地点」だとした「思想」を打ち砕いてあるいは利用して、人々と社会のあれもこれも全てを飲み込んで推進された。解放する(と思い込んだ)アジアそのものへの侵攻と暴力を主とした、先進国による市場・資源・領土の争奪戦だった。 どんなに美辞麗句を並べ立てようが、それは動かぬ主要・核心の要素だったと思う。 「脱亜入欧」は「奪亜入欧」であり、明治~昭和の戦争はその具体的な軍事的表現であったのだ。 そう理解しながら、「9・11世界同時多発テロ」を報ずるTV画面の速報に思わず「拍手していた」とある親しい知人が告白するように、アメリカを中心とする欧米支配への抜き難い異論や嫌悪が、ぼくらに深く沁み付いていることも事実だ。「欧米近現代」への距離感の採り方についての、明治人以来伝統的(?)な錯綜・二律背反であり、現代日本的(?)な広範に生きている遺伝子に違いないと思う。

06年、書店で目にした本(『永遠の0(ゼロ)』)に百田尚樹の名を見つけ、思わず購入して読んだ。ゼロ戦への、そして当時の日本の技術力への、さらには「欧米何するものぞ」という気概への、執着や愛惜の念を、さすがに「そのまま」ではないが、言おうとしていた。 超人的なゼロ戦操縦技術を持つ人物:宮部を主人公に、欧米による世界支配の横暴への抗い、アジア解放の思想、理不尽で封建的な軍紀や下位者への暴力的な構造に与しない軍人の物語を組み立て、そしてゼロ戦それ自体を称える内容だった。 欧米の横暴への抗い・アジア解放…、それは、戦争に参加するしかなかったインテリや左翼学生・自由主義学生の多くが戦後語っているように(錯誤ではあっても)「最後に依って立つ地点だった」だろうと思うのだ。「戦争」する社会・構造・人心を構成する要素の、一部分だけを切り取って断罪したり救済したりすることの不毛を、すでに「それば部分でしかない」とぼくたちは知っている。戦争は、彼らが最後に「依って立つ地点」だとした「思想」を打ち砕いてあるいは利用して、人々と社会のあれもこれも全てを飲み込んで推進された。解放する(と思い込んだ)アジアそのものへの侵攻と暴力を主とした、先進国による市場・資源・領土の争奪戦だった。 どんなに美辞麗句を並べ立てようが、それは動かぬ主要・核心の要素だったと思う。 「脱亜入欧」は「奪亜入欧」であり、明治~昭和の戦争はその具体的な軍事的表現であったのだ。 そう理解しながら、「9・11世界同時多発テロ」を報ずるTV画面の速報に思わず「拍手していた」とある親しい知人が告白するように、アメリカを中心とする欧米支配への抜き難い異論や嫌悪が、ぼくらに深く沁み付いていることも事実だ。「欧米近現代」への距離感の採り方についての、明治人以来伝統的(?)な錯綜・二律背反であり、現代日本的(?)な広範に生きている遺伝子に違いないと思う。

同じく第二次世界大戦下の良心的軍人、並外れた技量を持つ主人公で思い出す物語に『ベルリン飛行指令』(佐々木譲、96年、新潮社)がある。 そちらの方は上述した「一部分だけを切り取って断罪したり救済することの」「不毛」からは隔たっていたいという、ある種の「相対化」「世界史的視座」を提示して、反欧米心情の根っ子部分を自己切開しようとする挑みもあったが、『ゼロ』はどうだろうか…? 60年安保闘争が、あれほどの国民的運動として盛り上がった背景には「反米ナショナリズム」があるんだ、との論に全面同意する者ではないが、全体構造のこれまた「一部分」「一要素」にそれがあったことを、自身の生理的心情に照らして認めてもおきたい。 『永遠の0』や『ベルリン飛行指令』を読みながら、昭和の戦争が対欧米戦争なのだという一面性=「一要素」特筆への誘惑に駆られ、「そうだ、そうだ」と頷いてしまふ己、アジア第三世界への戦争であることをあたかも忘却したような己自身を、世界史的に俯瞰する構えの中に、この種のエンタメ小説を読むときの意味もあるように思う。 昭和の戦争への、そして欧米の世界支配への視座は、右翼においても不安定で、親米右翼と言われる人々の対米戦争観の錯綜・混乱や、自己思想内に定着させる決着の回路は詳しく知りたいところだ。この辺りはまた別の機会に述べることとしたい。

さて、最近百田の『幸福な生活』という短編集を読んだ。雑誌に連載された短編に加筆してまとめたものだそうだ。各ショート・ストーリーは「さすが百田」と思わせるシニカルな観察眼が、今日的企業社会に「安住」する者たちの腹の奥底や、決して生活や立場を維持する方法にまつわる属性からは抜け出そうとはしない「処世」を暴いていて面白い。 ある会社の家族参加のパーティー席でのお話===『淑女協定』。 出席社員のいく人かは社内結婚しており、妻同士がかつての同僚・先輩・親しい友で、従って男性社員たちもそれぞれの妻を知っているという、いわば閉鎖社会。各テーブルでは、その場に居ない者の噂話や聞くに堪えない「実話」(概ね、○○子・現△△の妻は、××部長の愛人だった。などのゴシップ)が語られている。エリート(かどうか知らないが)サラリーマンとその妻の、社会的課題にはもちろん会社内矛盾への抗いなどには決して向かわない人生の、その若き時期の内向き五流週刊誌的会話・男性社員井戸端会議・元女性社員井戸端会議は、ぼくに「これから一緒に、殴りに行こうか」と思わせるほど、モノ言わず狭い世界に汲々とするサラリーマンのある病理を極端に描いていてリアルでさえある。 Aは、たまたま社内結婚しなかった。同行した妻は会社の行事にほぼ初参加で、Aは同僚に紹介したりしつつ「噂話のネタにならずによかった」と胸を撫で下ろしている。 別のパーティーに来ていた派手な衣装・髪型の女性が、トイレに向かう妻に廊下で声を掛けている。Aが「どなただい?」と訊くと、妻は「昔、同じ派遣会社で世話になった人よ」と答えるので、妻がトイレに去って軽く挨拶をした。 Aが会場に戻ると、上司Bが言う。「さっきの金髪の女、知り合いか?」 「いえ、エレヴェーターの場所を訊かれてたんです。Bさんのお知り合いですか?」 「いや知り合いってわけじゃないが、二度くらい会ったかな。出張ソープ嬢だよ」

さて、最近百田の『幸福な生活』という短編集を読んだ。雑誌に連載された短編に加筆してまとめたものだそうだ。各ショート・ストーリーは「さすが百田」と思わせるシニカルな観察眼が、今日的企業社会に「安住」する者たちの腹の奥底や、決して生活や立場を維持する方法にまつわる属性からは抜け出そうとはしない「処世」を暴いていて面白い。 ある会社の家族参加のパーティー席でのお話===『淑女協定』。 出席社員のいく人かは社内結婚しており、妻同士がかつての同僚・先輩・親しい友で、従って男性社員たちもそれぞれの妻を知っているという、いわば閉鎖社会。各テーブルでは、その場に居ない者の噂話や聞くに堪えない「実話」(概ね、○○子・現△△の妻は、××部長の愛人だった。などのゴシップ)が語られている。エリート(かどうか知らないが)サラリーマンとその妻の、社会的課題にはもちろん会社内矛盾への抗いなどには決して向かわない人生の、その若き時期の内向き五流週刊誌的会話・男性社員井戸端会議・元女性社員井戸端会議は、ぼくに「これから一緒に、殴りに行こうか」と思わせるほど、モノ言わず狭い世界に汲々とするサラリーマンのある病理を極端に描いていてリアルでさえある。 Aは、たまたま社内結婚しなかった。同行した妻は会社の行事にほぼ初参加で、Aは同僚に紹介したりしつつ「噂話のネタにならずによかった」と胸を撫で下ろしている。 別のパーティーに来ていた派手な衣装・髪型の女性が、トイレに向かう妻に廊下で声を掛けている。Aが「どなただい?」と訊くと、妻は「昔、同じ派遣会社で世話になった人よ」と答えるので、妻がトイレに去って軽く挨拶をした。 Aが会場に戻ると、上司Bが言う。「さっきの金髪の女、知り合いか?」 「いえ、エレヴェーターの場所を訊かれてたんです。Bさんのお知り合いですか?」 「いや知り合いってわけじゃないが、二度くらい会ったかな。出張ソープ嬢だよ」

この短編集では、伝説の女子プロレスラー「ドラゴン中山」が登場する『ママの魅力』以外は、小説『モンスター』(10年、幻冬社)の原型のような『ブス談義』を初めとして、ほとんど上記『淑女協定』と同趣向の短編だ。最後の一行でドカンと読者を驚かす手法が採られ、一部で「人間の怖さを見せつけられた」とか「あっぱれ!」などと評価されていた。そうなのか? シニカルとは、このようなことではないはずだ。 人間の悪意や邪心や小心振りを、そして己自身のそれを、いわば建設的に切開することに繋がって行くことのない皮肉や暴露なら、それはただの「嘲笑」でしかない。 作者が、登場人物に同化してしまっていると思え、その卑猥さこそが作者ではないのか?と思ってしまうのは、その卑猥さを肯定し救済している匂いが全編にプンプン漂っているからだ。 百田には世界観も、伝えたい「説」もないのだろうか? 百田は何を言いたいのか? TV界の荒波の途で総論を見失ったのだろうか? 読者を驚かすより、登場人物をどこか蔑み嘲笑うより、例えば『淑女協定』のAの苦悩や、妻の再生への苦闘を書いてみたら?(実際それは想像するだに困難な業だと思うが)

思うに、『永遠の0』という物語の、「英雄物語」も「ゼロ戦讃歌」「昭和日本の技術力賛美」も、昭和の戦争への総論が無い限り「昭和の戦争」賛美の不誠実な闇の中に霧散して行くしかないのではないか? それは、『幸福な生活』の背後に潜む、百田が皮肉る悪意・邪心・小心を抱えながらもなおそこを自省的に組み換えようとする、登場人物と読者に在るはずの可能性を百田自身が閉ざし、己のせっかくのシニカルで鋭利な小説を、社会的な制度的な黙契的な障壁に対する人々の抗いの一切を無視・無化し嘲笑いのネタにして食っている、某週刊誌的雑文に貶めしてしまうだろう構造と、どこか似ていないか? 昔「探偵ナイトスクープ」で鋭く輝いていた、青年百田に注目していたぼくの感想だ。

、

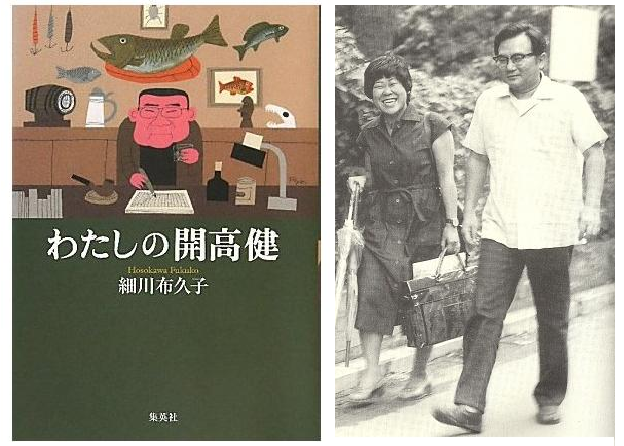

読書: 細川布久子著 『わたしの開高健』

『わたしの開高健』 (細川布久子著、集英社、¥1600)

ある殉愛または非転向 -高名な作家への恋物語的相貌の向こうに-

ぼくが二年しか在籍しなかった大学で、ひと時、時間と空間を共有(?)した知人が本を出した。『わたしの開高健』(集英社、¥1600)だ。 本に挿入されている古いモノクロ写真の彼女は、間違いなく鮮明な記憶通りの彼女自身だ。

たぶん大柄だった彼女は、ふくよかな笑顔を湛えて当時の印象のまま写っている。 60年代末、男たち(もちろんぼくを含めて)は、主観的には、「歴史」や「思想」や「政治」を大上段から語り、「闘い」に明け暮れ、限られた思考の範囲で「連帯」の糸口を(自称)真摯(稚拙)に模索してもいた。 一方で、その途上で当然に出遭う異性との関係について戸惑い、とりわけ女性性を自分たちの言葉と行ないの中に定位させることに躓き、その領域では(だから、すなわち他の領域でも)「戦後」内に居ることも「戦後・後」を打ち出すこともできず、云わば宙ぶらりんのまま漂っていたのではなかったか? 例えば、互いの異性関係を旧来の「戦後」的メロドラマの言葉や、「戦後」的アンチ・メロドラマの言葉で揶揄するだけでなく、実際その文脈の中で実践(?)してもいた。誰も、彼女の、その大柄・ふくよか・笑顔の陰に棲むものになど気付かぬごとくに・・・。当時はもちろん、40年を経ても、婚姻・職場・生活・各種取組を通して、「戦後・後」の男女の方法論や「女性性」を掴みあぐねているではないか。ぼくはそうだ。 彼女は学生期の「全共闘」への共感と違和、出会いと訣別を次のように書いている。 『夜になると大阪城の上から下方にある府警本部の動きを見張るという、レポと呼ばれた学生運動支援活動に加わっていた』 『私には一種の政治アレルギーがしぶとくこびりついていた。イデオロギー人間は真っ平だった。』 『私に苦い絶望感と虚無感を植え付けたのは母校にいた党派の人間たちだった。イデオロギー論争と政治的アジテーションに酔い、それ以外の人間性を切り捨てる彼らの論理と行動は不毛としか見えなかった。』 『バリケードの内側で目撃した彼らの生態に失望し、上っ面の観念論に嫌悪を覚えるだけだった。』(P80) 後年(ある雑誌の編集スタッフだった七〇年代末)、編集長の知人:元活動家の「戦争責任を問うべき敵の指摘が曖昧だ」という「開高のヴェトナム戦争の捉え方」への論難に、「正義やイデオロギーを超えた人間の現実としての『戦争』を見てしまった作家の虚無を想像したことがあるのですか」(P81)と口を閉ざしながら想っているのだ。 誤解を恐れながら言うが、ぼくらが棲んでいた界隈の風景とは、彼女にそう見られた当の「彼ら」自身が彼女と同じことを、無自覚にも自分以外の人々に感じているという一種の「倒錯状況」に居ながら、彼女のように訣別することなくその界隈に居続けた風景ではなかったか? ならば、それは、実のところ不誠実な時間であり、その不誠実に与した者がそのツケを支払わねばならないとしても、それは道理と言えよう。当時も今も、彼女の言い分に「そうだけれどもそうじゃない」「そうではないものの為に云々」などと言い返し得る言葉も思想も行ないの歴史も、ぼくは築けてはいない。情けなく苦く痛い限りだ。

大学最後の年に開高健『夏の闇』に出会い、「真に純粋な芸術的感動」(P7)を得た彼女は、「ストーリーや登場人物といったエレメントではなく、作品全体が放射するもの、『夏の闇』の世界そのもの」に捉えられ、次いで『輝ける闇』を「むさぼるように読んだ。」とあり、「この人間の言葉は、信じられる、そう思った」(P11)と言う。 開高の言葉と存在は彼女を捉えたのだ。 やがて東京へ出た彼女は、雑誌『面白半分』の編集アシスタント期に得た偶然の機会を、意思的にゲットして心酔する開高に出会う。その後の場所と立場を変えて彷徨しながら続く「私設秘書」(本人自称)のような開高への関りの時間と暦は、開高の言動・著作によって刻まれて行ったと言っても過言ではあるまい。けれどもそれは、ファン心理・追っかけ・文学乙女の過度の傾倒・恋・・・などを超えた、先生と呼べる存在・師と仰げる存在を持つ者には理解できる心理心情だ。彼女の場合、それが、時に開高の母親であり・姉であり、精神的な妻でさえあるとしても、深層におんな布久子の「おんなの子」の恋愛感情があったとしても、それは開高への感情の部分でしかなく、ぼくには違和感はない。 開高の言葉と一挙手一投足を、全身全霊に刻んで行く不器用で誠実な姿も、「開高さんは、いかり肩で胸に厚みがあり上半身はがっしりしている。」「開高さんは決して太っていないのである。」(P64)との気色ばんでの言い草も、それらはいずれもそのまま「敬愛」と「慈愛」の表現だ。 時にスリリングでさえある、開高への「表現しようもない」感情の機微は、読んでもらうしかないが、 この一冊の美しいラスト・シーンに、ぼくは遠い日の彼女の笑顔を重ねつつこう思った。 男の感覚で軽々に痛々しいなぁ・・・と思う者が居たとしても、親しい女友達が全て理解した上で好感を隠して照れながら「恋物語?」と言ったとしても、あなたはその半生に独り何ものかを貫いた者には認められるべき、ささやかな矜持を慎ましく抱え持っていていいのだ。あなたは開高そのものではなく、開高への己の心情と、開高との邂逅によって獲得した世界・・・つまりは己の生の核に、殉じたのだ。 それは、広い意味での、一種の、本源的な意味での、非転向なのだ。

そのラストは、準備され組み立てられた小説の筋書き以上に、澄みわたり沁みわたり感動的でさえある。 曲折を経て1985年パリへ向かった彼女は貧しい単身生活を続け、やがて「かけがえのない私のワイン水先案内人だった」「開高さん」(P56)に誘われるようにワインに向かう。1995年には、8年にわたる渡仏生活を綴った「私のワイン修行記といった内容」(P215)の『エチケット1994』で第四回開高健奨励賞を受賞する。爪に火を灯す経済事情から、試飲会に出かけては培ったワイン道だと言う。 1997年、雑誌『ブルータス』から声が掛かりロマネ・コンティのダブル・オーナーへのインタヴューの仕事を得る。 一通りの用意された応答の最後にこう訊く。 「過去に多くの人がロマネ・コンティをさまざまなかたちで誉めそやします。一番お気に入りの評価は?」 「日本の作家の小説『ロマネ・コンティ・一九三五年』(故・開高健:著)です。このヴィンテージはもはや存在しないし、我々のどちらも味わったことがありません。しかし、この小説を通して、完璧に、細部まで味わうことができました。」(P220) 彼女は、「公の席で開高のことを話さない」という「禁」を破って、開高は自分が東京で働いていた頃の師であると告げる。湧き上がる感情がそうさせた場面の、双方の間に行き交う呼吸と想波が伝わってくる。オーナーは社屋から徒歩数分の村中に在る、ただの民家のような「世界一の名声を誇るワインが眠る」酒庫へと案内してくれ、樽出しのロマネ・コンティ1997年をグラスに注いでくれる。 読者には、静寂の中ワインがグラスに注がれてゆくその響きが聞こえ、酒庫の薄明かりの中に差している淡く重い濃く清い光が見える。 珠玉のシーンだ。 それはまるで、出会いから30年近く、渡仏から12年、開高の死(1989年)から8年、ワインのごとく「言葉では表せない」彼女の開高への情感と彼から得た「世界」が、異境の酒庫の「樽の中のワイン」のように熟成され、芳醇な香を育み、一条の光となって結実したかのように輝きを放つ・・・、その瞬間だと思えた。

この不器用な娘を、「ややこしい関係」にはならないだろうと踏んで信頼し、妻=牧羊子にマル秘の口座通帳を預け、素性不明の女性への送金まで任せた開高。1987年 彼女の心情の無垢・屈折・無私を全て承知している、二年後に逝く男:開高(57歳)が、テレビ番組『キャビア・キャビア・キャビア』の取材で、スタッフたちとパリを訪れる。躊躇してもやはり向かった再会の場面で、開高は「萬病の薬。(但シ少量ズツ服用ノ事)」と書かれた封筒をくれる。「アパートへ帰ってからお開け」と言われ帰って開けると、薬と思っていた封には真新しい100ドル紙幣が十枚入っていた。電話で礼を言うと「私が若く貧しかった頃、誰かにしてもらいたかったことをしてみただけのことです」。 ええ男やね、と言っておこう。

開高は細川布久子(福子)生涯の師なのだ。

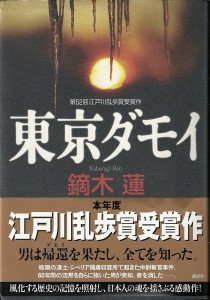

たわごと書評: 『東京ダモイ』、 高津耕介の生涯

読書: 『東京ダモイ』(鏑木蓮著、講談社、\1600)

第52回(2006年)「江戸川乱歩賞受賞」というからちょっと古いのかもしれないが、ミステリー『東京ダモイ』を読んだ。ミステリーとしての、特に後半部の「無理な組立」は横へ置くとして、シベリア抑留の壮絶な実相を描いた前半部の、ラーゲリ(収容所)での人間ドラマ、日本軍そのままの理不尽、旧大日本帝国の云わば「棄民」、ソ連の非道、などの全体構造が浮かび上がり、グイグイ引き込まれて集中して読んだ。 *ダモイ: 家へ、故郷へ、故国へ

第52回(2006年)「江戸川乱歩賞受賞」というからちょっと古いのかもしれないが、ミステリー『東京ダモイ』を読んだ。ミステリーとしての、特に後半部の「無理な組立」は横へ置くとして、シベリア抑留の壮絶な実相を描いた前半部の、ラーゲリ(収容所)での人間ドラマ、日本軍そのままの理不尽、旧大日本帝国の云わば「棄民」、ソ連の非道、などの全体構造が浮かび上がり、グイグイ引き込まれて集中して読んだ。 *ダモイ: 家へ、故郷へ、故国へ

1945年8月、ソ連は日本のポツダム宣言受諾=降伏=軍武装解除後、満州内の可動機器の撤去・ソ連への搬出使役に始まり、捕虜のみならず日本軍将兵・在満州民間人・満蒙開拓移民団を順次ハバロフスクに集めた。人々は日本に帰れることを期待したが、詰め込まれた貨車は西へ向かった。 「シベリア抑留」と総称されているこのソ連の行為はシベリア以外(モンゴル・中央アジア・北朝鮮・カフカス地方・他)にも及び、大戦での大量戦死者による労働力不足を補い、自国の復興やシベリア開発の労働力として活用する為のものだった。明らかに「武装解除した日本兵の家庭への復帰を保証したポツダム宣言」 に反する。それは、いかなる根拠もない違法行為であった。その苛烈さは、例えば、バイカル湖とアムール河を結ぶ国力維持発展に必要な通称バム鉄道(第二シベリア鉄道、総延長4200キロメートル)が、ロシア人受刑者が三年で124km基礎工事・レール敷設は60kmだったのだが、日本軍捕虜5万人が当てられたバイカル湖北方のタイシェト~ブラーツク間約350kmを僅か1年数ヶ月という途方もないスピードで線路敷設まで完了したという。つまり、そこには極寒下の想像を絶する抑留者の地獄があったと記されている。

ラーゲリでは、極寒・苛酷なノルマの重労働・長時間・極端に粗末な食事(塩スープ、黒パン300グラム等)という極限条件に加え、旧日本軍の組織の温存、民主化という名の思想教育などによる処世要領・密告・糾弾・吊るし上げと旧軍隊システムの弊害とが相乗してしまう異様な関係の中、誰もが人間を損なわれ、後年「体験」を語りたくもない者多き生き地獄だったという。朝一度に支給される300グラムの黒パンは、残し置くこと危険、盗まれまいと誰もが一度に食べてしまう。角柱状パンの切り分けに公正を期す為に箸で作った天秤の話には胸が詰まった。

ぼくら(47年生まれ)はシベリア抑留への感心が希薄な世代だと言われている。親類縁者には体験者が居ても、父はシベリア帰りではない訳で、それが理由だと言われてきた。が、それだけが理由ではない。域内平和(?)下で行なわれた戦後教育が、永く避けて来たものに沖縄米軍基地のこととソ連による「シベリア抑留」があるとの指摘もある。 抑留と言う名の違法拘束被害者は107万人と言われ、47年~56年にかけて約47万3千人の帰国事業が行なわれたが、自由意志や婚姻で残留した者を差し引いても、40万近い命が失われたことになる。 国際法上、捕虜として働いた期間の賃金は、労働証明書を持ち帰れば母国が支払うことになっているが、ソ連は永く証明書を発行せず日本政府はそれを理由に賃金を支払わなかった。2010年5月『シベリア特措法』(戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法)により一人25万円~150万円を一時支給することとなった。帰国から何年だと言うのだ。 *民主党は「保守・右派をも巻き込んだ全会一致の為」と言う名目で、これまで同様国籍条項を付け、旧植民地出身軍人(朝鮮人・台湾人)を排除して戦時補償・戦後補償の真の責任を回避し、一面ではその固定をむしろ強化した。

『東京ダモイ』の登場人物、高津耕介の報われることのない孤絶の生涯は、旧日本帝国と旧ソ連社会主義国の建前と実態を丸ごと問う、無名の人間の告発の肉声だ。 井上ひさしは、その遺作『一週間』で「ラーゲリに持ち込まれた旧日本軍の秩序と、それを活用したソ連の戦後復興策が、無法抑留を長期化させた。日本軍は、在留者を差し出すことと何かを取引したのだ」というメイン主張を維持している。ラーゲリ内の、虐め・密告・将校(ハーグ陸戦条約で使役を免除されていた)の物資隠匿や横流し・・・・それらは、旧日本軍隊の体質そのものだった。現代の職場などの陰湿な虐めなどにも繋がるDNAだと指摘している。 国家が起こした戦争のツケを、民が支払うこととなる悲劇の中にまで、その国家を支えた民の在り方来し方が投影されるという、歴史的悲劇の構造的二重性を述べていた。 加えて、収容所のソ連軍人の前例主義・官僚的・事なかれ・上に弱く下に強圧的で、それは旧日本軍とそっくりだと書いている。

* ソ連との停戦交渉時、瀬島龍三が同行した日本側とソ連側との間で捕虜抑留についての密約(日本側が捕虜の抑留と使役を自ら申し出たという)が結ばれたとの疑惑が、斎藤六郎(全国抑留者補償協議会会長)、保阪正康らにより主張されているが、ロシア側はそのような史料を公開していない。

『東京ダモイ』。犯罪構成の超人性や、動機と実犯罪のギャップなど後半の「うん?」にも拘わらず、「シベリア抑留」の全体構造と当事者の心情を想像するきっかけを与えてくれる作品だった。

『異国の丘』 http://www.youtube.com/watch?v=9hkoI_r3MLM

読書: 『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』

『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(加藤陽子著、朝日出版社。\1700)

実は、熊沢誠HP=「語る」 の書評欄に触発されて読んだのです。 【http://www.kumazawamakoto.com/reading/2010_october.html】 『「それでも日本人は戦争を選んだ」というタイトルは本書にふさわしいだろうか。このタイトルに私が期待した内容は、日本の庶民・大衆がなぜいくつかの戦争を、おそらくは『強制された自発性』をもってついに選ぶことになったのか、すなわち民衆の受けとめかたの考察であった』 『それゆえにこの有益な良書は、私には民衆の痛恨の体験としての戦争の歴史ではなかった。』 同感。

実は、熊沢誠HP=「語る」 の書評欄に触発されて読んだのです。 【http://www.kumazawamakoto.com/reading/2010_october.html】 『「それでも日本人は戦争を選んだ」というタイトルは本書にふさわしいだろうか。このタイトルに私が期待した内容は、日本の庶民・大衆がなぜいくつかの戦争を、おそらくは『強制された自発性』をもってついに選ぶことになったのか、すなわち民衆の受けとめかたの考察であった』 『それゆえにこの有益な良書は、私には民衆の痛恨の体験としての戦争の歴史ではなかった。』 同感。

「知ってるつもり」で過ごして来た現代史を辿り「ああ、そういうことだったのか」も多く、 現役高校生や現代史をすっ飛ばした世代の大人には、一級の歴史書なのだとは思います。 実際、ぼくの20世紀観を語ると、周りの大人(主に自称左翼)にさえ 「えっ?ウソォ~?社会主義国がそんな理由で動くか?」とか、 「欧米批判が過剰だから自衛戦争史観に、足元掬われるんじゃ!」とかよく言われる。 その点、日清・日露・第一次大戦・満州事変と日中戦争・太平洋戦争へと辿る本書の、 明治以降の日本が、発展(列強の仲間入り)するには、遅れてきた帝国=ドイツやイタリアがそうであるように、「軍事」や経済的・領土的拡張抜きには有り得なかったとする「正論」は、事実ではある。レーニン「帝国主義論」の別冊的側面もある。 問題は、ここで言う「日本人」とは、「日本の為政者」「日本の言論」のことであり、「面白いでしょう」と連発される逸話の数々が、まるでTVゲームの「国盗り物語」のように「国を仕切る者」や「政権内部」「軍」の中枢論客の目線からの、しかもバーチャルな「戦争理解」への誘導という危うさに充ちていることだ。『それでも、日本は「戦争」へと向かった』と改題し、『それでも、日本人は「戦争」を回避できる』論をこそ 歴史を知らない・知ろうとしない大人と学生の芯に届く歴史書として書いて欲しい。加藤氏の「総論」には、その可能性が含まれている。 けれど、加藤講座(この書は高校生への講義の記録です)を受けた高校生の、「博学優秀」な応答が「いま風」のバーチャル戦争論を 越えるには、ある「痛み」を伝えなけば届かないだろうとぼくは思った。

最近の魚釣島=尖閣諸島事件、ロ大統領の北方四島訪問を巡る過熱報道や、 日本における報道論調と反中デモ・中国に於ける報道論調と反日デモを見るにつけ、 日清・日露から太平洋戦争にいたる時期の、「それぞれ」の前夜を思わせる「それでも世界と日本は繰り返す」の観を呈している。 制度と体制、歴史と遺産を超えて、「民族」に依拠し「国家」を全面に据えて立つ、そういう「呪縛」の只中に居る。 ナポレオン、ヒトラー・ドイツとは違う三度目の「ヨーロッパ統合」案たるEUは、戦争・民族・領土etcという近現代の歴史へのひとつの回答だと思う。 アメリカの大市場中国へ目線と中日相食むを望む(?)魂胆、ナショナリズムに依拠してことを運ぼうとする中国、 日露戦争を忘れてませんよ(?)以来の大ロシア意識・・・、変わらぬ「国家」という枠組みの構造的欠陥を見る思いです。 もちろん、同じことが同じカタチで再現されるとは思わないが、処理方法は違っても「国家」の言い分のその根っこは違わないと思うのだ。 加藤氏が下記に言うように、政治が受け止めない事柄への不満の受け皿として、、 「強い主張」「リーダー・シップ」を求めてしまう「合意」を、マスコミは競い合って築き上げてさえいる。 ここで、出されるべきはそうのような「総潮流」への異論ではないだろうか? 大報道機関の論調が続けば、そして情報が独り歩きすれば、本講義を受けた優秀な高校生や、 「よき社会を作りたい」とか、よき意味で「国を動かしたい」との「志」を持って官僚へと進む (例えば、東大卒通産官僚:元岩国市長井原勝介氏とか)かもしれない東大一年生が、 本書(260P)にある『満州事変二ヶ月前の東大生へのアンケート結果』=『満蒙に武力行使は正当なりや』への回答-『はい88%』 と同じことになどなりはしないと誰が言えるのか。教育や報道は大切だ。

* 『日本人と中国人にとって、戦争や戦いは、give and take の一つの形態にすぎないのだった。日本と中国にとって、二国間の均衡を どちらがリードするか、それをめぐる長い競争は、文化的にも社会的にも、また「知の領域」においても争われたのだった』(ウォーレン・F・キンボール) (83P) * 『(1931年)今日の外交は国際的な交渉はやっているが、「国民の生活すなわち経済問題を基調とし、我が国民の生きんとする ゆえんの大方針を立て、これを遂行することが第一」であるのに、それをやっていないではないか、との批判派は、 生活苦に陥った国民には、よく受け容れられたと思います。そのような瞬間を軍が見逃すはずはないですね。』(287P) (「国民の生活が第一」との某小沢のスローガンを揶揄しているのではありません。念の為) * 『29年から始まった世界恐慌をきっかけとした恐慌は日本にも波及し、その最も苛酷な影響は農村に出たのです。そうしたとき、 政友会も民政党も、農村の負債、借金に冷淡なのです。(中略)農民に低利で金を貸す銀行や金融機関を作れという要求は、 政友会や民政党からは出てこない。このようなときに、「農山漁村の疲弊の救済は最も重要な政策」と断言してくれる集団が軍部だったわけです。』(315P)