Archive for 3月, 2013

朝日新聞社 書評サイト BOOK asahi.com(12年版)より 「高見順賞」

【2012年3月29日掲載】

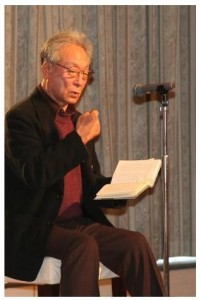

〈ことば〉詩人の金時鐘さん

高見順賞の贈呈式が都内で開かれ、詩集『失(な)くした季節』(藤原書店)で昨年、在日韓国人として初めて選ばれた金時鐘(キム・シジョン)が1年遅れの賞を手にした。昨年の贈呈式は3月11日。奈良県在住の金は新幹線の中で被災し、午後8時すぎに東京駅着。徒歩と地下鉄で深夜0時前、飯田橋の会場に到着し、待ちうけた詩人の佐々木幹郎らに迎えられたが、式は延期された。

「東日本大震災は、現代詩という日本の詩の在りようをも破綻(はたん)させずにはおかなかった。観念的な思念の言語。他者とかみ合うことの全くない、至って私的な内部言語。そのような言語で詩が書かれるいわれは、根底からひっくり返ってしまった」

「心ある表現者ほど、自分で自分の言葉をのみこまずにはいられないこの1年だった。日本の詩からかけ離れて生きてきた83歳の在日定住者の金時鐘を、この授賞によって日本の詩壇の仲間の内に入れてくれたことも、現実認識における日本の現代詩の変動のしるしと受けとめている」

【2012年4月6日掲載】

命がけの強靱な詩語 高見順賞の辺見庸『眼の海』

命がけで生みだされた、これほど強靱な詩の言葉はまれだろう。辺見庸(67)の詩集『眼(め)の海』(毎日新聞社)が高見順賞を受賞した。東日本大震災以後に書かれた詩ばかりだが、悲嘆や鎮魂の震災詩ではない。3・11を文化的、歴史的、地球的な視点からとらえる姿勢に貫かれ、とりわけ震災後の言語状況に対する危機感は深い。 〈類化しない 統(す)べない かれやかのじょだけのことばを/百年かけて/海とその影から掬(すく)え/砂いっぱいの死者にどうかことばをあてがえ〉(「死者にことばをあてがえ」から) この詩をはじめ、第1部「眼の海」の27編は震災直後から、〈わたしの死者たち〉に背中を押されるように集中的に書かれた。故郷の宮城県石巻市は壊滅的な被害を受け、友人らが亡くなった。自らの表現をささえる土台としての故郷が失われた衝撃は大きかった。 反動で何も書けなくなった時期を経て、第2部「フィズィマリウラ」の24編には思索の深まりがある。フィズィマリウラとは辺見が名づけた、正体不明の異形のもの。目に見えぬ放射線のように、みぎわをさまよう。オサマ・ビンラディンの美しい顔も、アラビア海から三陸の海に流れつく。

「ビンラディンの暗殺、中東や北アフリカの争乱、欧州の信用危機と、3・11の前後から世界は暴力的な気配に満ちている。そんな状況の中で3・11を重層的にとらえ、俯瞰し、変な言い方だが突き放して、宇宙的な視点から見たかった」 高見順賞の選考会で『眼の海』は、〈あらゆる『まがい』や『ごまかし』を切り捨てた、ことばだけで挑む、苛烈な営為〉(藤井貞和)、〈これまでの現代詩の現実認識をゆるがす見事な詩集〉(荒川洋治)と、 詩人たちから圧倒的な評価を得た。 3月の贈呈式で辺見は語っている。「言葉と言葉の間には屍(しかばね)がある。おびただしい死体から言葉が薫(くゆ)りたってくる。私がいま享受している奇(く)しき生も、おびただしい死から押しだされるように生まれてきた」 死と破滅への予感は、昨年、中原中也賞を受けた最初の詩集『生首』(毎日新聞社)でも濃厚だった。 辺見のなかで詩と散文に境界はない。詩は散文へと変容し、再び詩へ戻り、ときには散文のなかに詩が内包されている。黙示録を思わせる文明論集『水の透視画法』(共同通信社)が昨年、詩集中心の藤村記念歴程賞で最終候補になったのは象徴的だ。

「ただ、詩は散文より、もっと深い水深で、激しい水圧に耐えながら書く」

2004年に脳内出血で倒れ、05年に結腸がんを患った。残りの命をかけて3・11を考えぬき、表現し、死者に言葉を届けたい。 〈アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である〉――ユダヤ系ドイツ人哲学者テオドール・アドルノの命題が脳裏にある。あれほどの殺戮(さつりく)と苦悩を経てしまった世界で、美しいだけの詩など書けるのか、という問いかけとして。 「3・11を体験した今、私たちの言葉も以前と同じであっていいのか。この国には言葉が人に届かない危うさがある。震災直後に放映された、とってつけたような優しさを強調するテレビCMのように。震災を表現する言葉も、もっと自由であっていい。関東大震災の焼け跡を歩き、『あゝ愉快と 言つてのけようか。/一擧(いっきょ)になくなつちまつた。』と詩に書いた折口信夫のように」

四月がくる 金時鐘、そして済州島1948年4月

四月よ、遠い日よ。 -金 時鐘-

ぼくの春はいつも赤く 花はその中で染まって咲く。

蝶のこない雌蕊(めしべ)に熊ん蜂が飛び 羽音をたてて四月が紅疫(こうえき)のように萌えている。  木の果てるのを待ちかねているのか 鴉が一羽 ふた股の枝先で身じろぎもしない。

木の果てるのを待ちかねているのか 鴉が一羽 ふた股の枝先で身じろぎもしない。

そこでそのまま 木の瘤(こぶ)にでもなったのだろう。 世紀はとうに移ったというのに 目をつぶらねば見えてもこない鳥が 記憶を今もってついばんで生きている。

永久に別の名に成り変った君と 山手の追分を左右に吹かれていってから 四月は夜明けの烽火(のろし)となって噴き上がった。 踏みしだいたつつじの向こうで村が燃え 風にあおられて 軍警トラックの土煙りが舞っていた。 綾なす緑の栴檀(せんだん)の根方で 後ろ手の君が顔をひしゃげてくずおれていた日も 土埃は白っぽく杏の花あいで立っていた。

うっすら朝焼けに靄(もや)がたなびき 春はただ待つこともなく花を咲かせて それでもそこに居つづけた人と木と、一羽の鳥。 注ぐ日差しにも声をたてず 降りそぼる雨にしずくりながら ひたすら待つことだけをそこにとどめた 木と命と葉あいの風と。

木と命と葉あいの風と。

かすれていくのだ。 昔の愛が血をしたたらせた あの辻、あの角、 あのくぼみ。 そこにいたはずのぼくはあり余るほど年を食(は)んで れんぎょうも杏も同じく咲き乱れる日本で、 偏って生きて、 うららに日は照って、 四月はまたも視界を染めてめぐってゆく。

木よ、自身で揺れている音を聞き入っている木よ、 かくも春はこともなく 悔悟を散らして甦ってくるのだ。

(2008年4月『環』33号掲載、2010年2月『失くした季節』所収)

**********************************************************************************************************************************************

☆拙ブログ『ぼくにとっての金時鐘』 http://www.yasumaroh.com/?p=8057

☆集成詩集『原野の詩』(1991年、立風書房):解説「いま、金時鐘を読むということ」(池田浩士)より 『かつて、 皇国少年としての生を疑問なく受け容れた「光原」少年(これが日本名だった)は、朝鮮語のアイウエオもろくろく知らぬまま、日本の敗戦を心から悲しんで泣いていた。「<日本>が最初に私にやってきたのは、心根やさしい<歌>としてやってきた」と、金時鐘は書いている(「亡霊の抒情」)。奪われた野山や街で、かれは、日本の童謡や唱歌を声を限りと唄い、それらに親しんだ。それもまた生だったのだ。』 『「光州詩片」の中でもひときわ鮮烈な「冥福を祈るな」の詩句は、自己自身の過去を悼まぬ決意へと、つながってくる。』

☆四時詩集『失くした季節』(2010年2月、藤原書店)金時鐘あとがきより 『植民地少年の私を熱烈な皇国少年に作り上げたかつての日本語と、その日本語が醸していた韻律の抒情とは生ある限り向き合わねばならない、私の意識の業のようなものである。日本的抒情感からよく私は脱しえたか、どうか。』

☆参考資料:NHK「詩を生きる心」-金時鐘の六十年- http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-323.htm

たそがれ映画談義: 東ベルリンから来た女

「東」のお説教・「西」の自賛を蹴飛ばし、働くこと・自尊 の核に出会ったバルバラの闘い

ベルリンの壁崩壊(1989)の9年前、1980年旧東ドイツ。 首都東ベルリンの大病院に勤務していたエリート女医:バルバラは、恋人:ヨルク(デンマーク人?)の住む西側への出国申請を拒否され、たぶん日頃の言動もあってか、「危険分子」と見なされ、ここバルト海沿岸の地方病院へと左遷されて来た。 バルバラは、赴任した病院にも同僚にも温厚・誠実で仕事熱心な上司アンドレにも、心を開かず打ち解けようとしない。その日常は、シュタージ=秘密警察の執拗な監視下に置かれているのだ。度々の屈辱的な身体検査を含む「西側との密通」「不法脱国計画」チェックは、バルバラから笑顔を奪い、善意の人:上司アンドレが何かと差し伸べる気遣いさえ、シュタージの差し金か?と疑う心理へと向かわせる。監視社会に生きる者の疑心暗鬼・心の崩壊は、保持し維持しているはずの個人の理性・知性では、時に抗い難くこうして形成されて行くのだ。アンドレがシュタージに通じていたとしても何ら不思議はないのが監視社会・警察国家というものだ。 その監視の眼を掻い潜って、バルバラは恋人ヨルクと交信している。外国人専用ホテルなども利用しているヨルクは、東ドイツとの商取引があるビジネスマンらしい。バルバラが勤務する病院近くの森の決められた場所に、ヨルクが脱出に必要な資金(脱出援護者に渡す金)を隠し・届け、脱出計画を進めている。ヨルクの東ドイツ滞在中にその森で「密会」もする。バルバラにとってヨルクとの関係は、息が詰まる体制からの脱出、人間の「尊厳」を取り戻す「自由」、そこへ向けて開かれた窓口としての意味も持っていた。

脱出への準備が進む一方、勤務病院では、作業所(という名の強制収容矯正施設)から脱走した少女ステラが連行されて来る。髄膜炎で苦しみながら、他の医師や看護士に心を許さない彼女は、バルバラにだけ信頼を寄せるのだ。国家の強制力に圧し潰される境遇に在り、そこからの脱出回路を構想する者同士だけが解りあえる、云わば心情の光通信だ。 次いで、自殺未遂の少年マリオが運び込まれる。経過によっては開頭手術が必要かも知れない様態を前に、大病院での知識と技術が求められる。その「医」の心・医学的協働を通じて、上司アンドレとの人間的信頼も確実に育って行く。バルバラの中で、「西」への脱出という現象的・スローガン的行動の底に込めた意味にとって、「西」への窓口であるヨルクとの関係は、取り敢えずの「象徴」としての位置にしかなかったのではないか? バルバラがそう思い始めたのは、まもなく脱出決行という時期に、外国人専用ホテルで「密会」した際のヨルクのひと言だった。

西の豊かさや自由な社会の物質的優位を説いたヨルクは、最後にこう言う。西へ来れば「君は働かなくていい。僕の収入で充分暮らして行ける」。 「働かなくていい」? バルバラは想う。 「働かなくていい」などという言葉を得るために、私は働いて来たのか? 私は充分暮らしては行けないからと、やむを得ず厭々女医をしているのか? 矯正所の少女ステラに差し出す私の手は、男の庇護が無ければ成り立たない手なのか? 開頭手術を前にした少年マリオへの私の医学的知見の動員は、豊かさを求めてのものなのか? 西の豊かさ、西の自由、西に在るはずの個人の尊厳は、「働かなくていい」ことの中に実現し存在するのか? 私が「西」ということに込めて来た意味と私との間の架け橋=現実的窓口に、これが居座っているものの正体なのか? バルバラは、バルト海沿岸の海岸からデンマークへと脱出する予定の、脱出決行当日、人生を左右するある重大な決断をする。 海岸から母船への脱出ゴムボートは、冷たい北国の黒い海を挟んだあちらとこちらの、人間というものの可能性を乗せ闇波の中へ発って往った。

9年後、彼女はベルリンの壁の崩壊をどんな想いで目撃しただろう。 翻って、ぼくらの近隣、東アジアの半島の北半分に居るだろう多くのバルバラやアンドレを想うのだ。 個人の尊厳と精神の自由が息も絶え絶え状態の中でなお、彼らによってそれが保持されていると信じてこの映画を観ていた。 この映画は決して、政治性に塗れた「東」批判「西」称揚でも、「西」罵倒「東」礼賛でもない。個人の尊厳、精神の自由、それは制度や教条によっても、物質的豊かさや表面的自由度によっても保障されるものではないのだ。人が、自尊・他尊を生きることの中心に協働があり、そこには、それを損なわせる権力・社会・制度・文化への「抗い」と「闘い」が必ず前提されているはずだ。 主演、バルバラ役のニーナ・ホスの、容易には人を受け容れない姿勢、冷たく突き放すような視線、寡黙で笑わない表情には、ある気品と美しさが溢れていた。元来こういう表情の女性は苦手なんだが、BGM皆無、説明台詞の排除、政治性からは語るまいとの作者の意図の潔い鮮やかさ、それらとニーナ・ホスのその気品と美しさに圧倒され、映画から「希望」をもらって帰路についた。ここ数年で間違いなく超一級の作品だと思った。

全国各地で上映中 http://www.barbara.jp/main.html

************************************************************************************************************************************************ 公式サイトへの投稿にこんなのがあるが、う~ん困ったなぁ。 『悪くはないが、全体的にわかりにくい。彼女が孤立をしている理由、冒頭のトイレで現金を受け取るシーン、伏線となる同僚医師のサブストーリー、 監視役の男性の人物背景、主人公とパートナーの関係性、どれをとっても説明が不十分。十分に緊張感、見応えがあるだけに少し残念。』(ん?) 金時鐘さんの詩集『失くした季節』高見順賞受賞記念の集いだったと思うが、細見和之さんが「大洋ホエールズと言っても若い人に伝わらないように(笑)、反スターリニズムと言っても伝わらないんです。伝わる言葉を僕らの側が獲得しないと・・・と思います」と言っていたが、この投稿へのぼくの感想もその類か? しかし、投稿者が「わかりにくい」と言っている内容は、どれもこれも物語の核心で、では一体この投稿者が言う「緊張感」「見応え」って何のことだろうか?となる。 ベルリンの壁って何?というところか。 けれど投稿者は「惹きつけられた」と言っているに違いなく、排除してはいけない。 投稿者さん、どうか作者が潔く鮮やかに排した「説明」部分を、後追いでいいから「学び」「知り」、再度観て下さい。

駄エッセイ: 徹夜現場 37年ぶりにH氏と再会。労働組合を想ふ。

2月は、ぼくに仕事を与えてくれている会社の大阪本社が大忙しで人員不足。「品川さん、2月いっぱい帰阪願えないかな?徹夜現場やけど・・・」と打診され、東京は現有勢力で何とか回りそうなので帰阪してその業務を受けた次第。 1月末に帰阪、3月2日まで大型商業施設内で全国展開の有名なレディス・ファッション店、その改装工事現場管理を二店舗手がけることとなった。 いずれも、同フロア近隣店が営業中ゆえ、仮囲しての夜間工事。高齢者(?)たるぼくが21日間に、二店舗の工期差の三日を除き、計18日間徹夜というハード業務に臨んだ。まぁ、昼間は寝るのだし、この業界では「普通」に誰でもしていることなので、高齢(?)に加え健康にやや問題のあるぼくにはいささか「ハード」な業務だというに過ぎないのだが・・・。 工事は、若干の手直しはあったが無事引渡し、ここ数日はダラダラ寝ている。が、カラダが元に戻らない。

気になっていた人との 37年ぶりの再会

一つ目の現場でのことだ。現場では概ね、深夜0時前後と3時前後に休憩を取るのだが、休憩は地下の荷捌き場近くの駐車場内に設けられた「喫煙所」で取ることになっている。 ある夜、職人さんたちと休憩・談笑していると、後ろからポンポンと肩を叩かれた。「品川君やないか?久し振りやなぁ~」 振り返ると、忘れはしないが普段ほとんど忘れている人の顔が在った。その人物:H氏への感情は「悔い」のような「申し訳ない」ような、何とも形容し難い感情だ。謝りたいようであり、謝ったのでは「したこと」の大義(?)が崩れるようであり・・・複雑な感情だ。H氏は、昔、ぼくが勤務していた会社の係長であった。 こういうことだ。 1975年、ぼくらは労働組合を結成した。結成時の加入率は80%を越え、係長職も加入し、結成当時は誰もが、組合が職場を差配し労働を仕切り職場の「風土」を創り出す、つまり職場秩序を領導するだろうと信じていた。が、会社の「組合否認」(例えば、社屋内に組合事務所を設置させない、社内集会を認めない、など)に遭い、結成した組合の「成果」はおろか、その存在の意味さえ社員・組合員自身に示し刻印すること成せず、労働組合論・労働運動論をあれこれ論じたり実践する前の入口で右往左往していた。だから、産業民主主義(?)内の企業があり、「まとも」な労働組合がある、両者が渡り合い職場風土と労働文化を創ってゆく・・・、そのような「まとも」(?)な関係は望むべくもなく、知りもしない。労働組合論・労働運動論を論じ語っても、どこか三段跳びの空論になりがちの幼い組合だった。 会社の度重なる「組合否認」に業を煮やしたぼくらは、やがてストライキで対抗する。スローガンは単純明快「労働組合を認めよ!」。 当時、ぼくは28歳、係長職の人々も多少年長でもぼくと左程変わらぬ年齢であった。 係長職とは、数万円の係長手当があるだけで、収入もぼくらとさして変わらず、過重な責任だけが圧し掛かる、「責任や義務」と「収入や決定権」との不釣合いという「中間管理職」(いや今思えば「名ばかり管理職」だったのだ)の悲哀の中に居たと思う。もちろん、ぼくを含む若いヒラ社員・組合の威勢のいい連中は、そこの労苦に気付きながら、それを「解かってしまう」ことの先に間違いなく棲む、労働組合の大義(?)に敵対してしまふことになるだろう「会社の理屈」を警戒してか、「ご本人がこの股裂き状態の決着を決断するしかない。会社の側に立つのか、それとも労働組合の側に立つのか、を・・・」という暗黙の理屈を抱え手放さず、深く議論することを避け続けた。思えば、余裕もなく若かった、・・・のだろうか。 係長の何人かは組合を去り、ストライキの場面を迎えることとなる。 H氏は、なお組合に留まり続け、ストライキが「組合事務所無償貸与」「社屋内集会の届出制による承認」「組合掲示板の無償貸与」を勝ち取ったことと、返す刀の「社内秩序の著しい妨害」を理由とした三役への一週間出勤停止という会社側の処分発令を見届けることとなった。 ぼくら三役は、処分は司法罰でも行政処分でもなく、公務員の処分と違い一企業内の「私的」なものであり、履歴の汚点や将来に何らかの不都合があることとも思えないので、「オイ、これで処分撤回闘争ができるぞぉ」などと気楽に語り合っていたのだが、H氏にとって、処分とはそんな「ごっこ」ではなかった。聞き及ぶところではH氏は「処分取消し」を求めて孤軍奮闘、単身会社と掛け合い、管理職連中に同意者を探しあぐね、役員の自宅を訪ね、日夜奔走したらしい。 処分は、個人的に役員宅を回り「取消し」依頼するものではなく、「正規」に「闘い」によって「撤回」させるものだ、と、そう考えていたぼくたちは、H氏の「徒労」を漏れ聞き及んではいても、何ら応答しなかった。 出勤停止処分の最終日の土曜日、H氏から「明日、日曜日、うちの家に来てくれんか?」と誘われ、何も考えず三役そろってご自宅を訪ねると、何と奥さん手製のそれはそれは豪華な料理が、臨時に二つ並べた食卓に、所狭しと並んでいた。H氏は深々と頭を下げ「とうとう会社は、処分を貫徹してしまった。止めさせられんで申し訳ない」と言い、目を真っ赤にしているではないか! ぼくらはただ唖然として聞き入っていた。 やがて、会社は「警備課」と名付けられた暴力的組合対策課を設置し、日夜女子組合員などに執拗な嫌がらせを繰り返し、ひるまぬ組合と会社との攻防は激しさを増し、組合は翌1976年春、ピケット・スト(会社が暴力部隊を動員、組合もバリケードで応戦)に突入する。処分撤回は、そのストの要求項目のひとつではあった。 76年のこの会社の暴力は朝日・毎日などが大きな記事で取り上げることとなり、組合は58日間、社屋バリケード封鎖を続けた。 世(労働運動世界、それも大阪市内東部という狭い世)に「****58日間闘争」として語られることとなる。 H氏がどの段階で会社を辞めたのか・・・、記憶は不確かだが、このストのときにはすでに居なかったと思う。 現場地下の喫煙・休憩所での再会。H氏は「あの処分の時、何もできんでスマンかったなぁ」とは言わなかったが、ぼくら組合への「負目」のようなものを漂わせる表情で「元気そうで何よりや」と言って、やや苦そうにタバコをくゆらせた。 「今日が最終日の現場をちょっと見に来たんや。この業界から抜けられんわ、ハハハ・・・」 たぶん間もなく70歳だろうH氏。どこかの同業企業の経営者か幹部なのだろう。何故か互いに名刺を差し出すことなく別れた。 「元気でな。またな」「Hさんもお元気で・・・」。 ぼくには、H氏に「ぼくらはこれこれのことをした」と言えるものは何も無い。「負目」?それはこっちだ。 だが、その感情の思想的な位置付けが出来ない。それを探して、労働組合、争議、バリケード・スト、自主経営、その後の迷走、をして来たのではなかったか。探すものを明確に自他に示せれば、思想化できないH氏への感情を相対化し、探すものの袖に触れられるだろうか? 地下荷捌き場の横の人用の通用口ではなく、車輌が下りて来る長いスロープを歩いて登るH氏の後ろ姿を見送った。このH氏のような、報われることも、カタチをなすこともない、ある「誠実」こそが、社会の危機や曲がり角で、最後の力を発揮することになるのではないだろうか。そう信じたい。

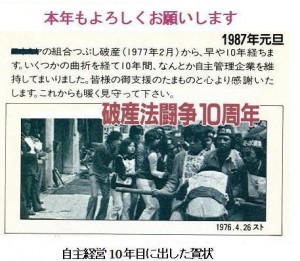

現場地下の喫煙・休憩所での再会。H氏は「あの処分の時、何もできんでスマンかったなぁ」とは言わなかったが、ぼくら組合への「負目」のようなものを漂わせる表情で「元気そうで何よりや」と言って、やや苦そうにタバコをくゆらせた。 「今日が最終日の現場をちょっと見に来たんや。この業界から抜けられんわ、ハハハ・・・」 たぶん間もなく70歳だろうH氏。どこかの同業企業の経営者か幹部なのだろう。何故か互いに名刺を差し出すことなく別れた。 「元気でな。またな」「Hさんもお元気で・・・」。 ぼくには、H氏に「ぼくらはこれこれのことをした」と言えるものは何も無い。「負目」?それはこっちだ。 だが、その感情の思想的な位置付けが出来ない。それを探して、労働組合、争議、バリケード・スト、自主経営、その後の迷走、をして来たのではなかったか。探すものを明確に自他に示せれば、思想化できないH氏への感情を相対化し、探すものの袖に触れられるだろうか? 地下荷捌き場の横の人用の通用口ではなく、車輌が下りて来る長いスロープを歩いて登るH氏の後ろ姿を見送った。このH氏のような、報われることも、カタチをなすこともない、ある「誠実」こそが、社会の危機や曲がり角で、最後の力を発揮することになるのではないだろうか。そう信じたい。  このピケット・ストから一年後の1977年、明確に「組合潰し」政策を繰り返し暴力労政を布いた会社は、それでも潰れない組合への最終兵器「会社破産」をもって応じた。 組合は、社屋バリケード占拠・自主運営をもって応える。その物語は、1982年までの5年間の職場バリケード占拠、その中で開始した自主運営企業の悪戦と、20年後1998年のその企業の破産をもって幕を閉じる。 いや、閉じたのか? H氏との再会が告げているのか、「どんなに微力でもお前には為すべき宿題がある」とどこかから聞こえる声を聞いた。 喫煙・休憩所を離れ、6F現場へ上がるエレベーターの中で、37年間の明暗に棲む「意味」を言葉化できないことの罪を噛み締めて、込み上げるものを自覚していた。 働く場の秩序・風土を働く者の自立・共助の中で創り出す、その為に是非とも労働組合は必要であり、また働く者にはその能力がある。非正規雇用者を含む若い人たちにそう伝えたい。それは、政治性や政治課題から逆照された事柄ではなく、まずは「働くこと」の奪還・復権の話なのだ。 思えば、ぼくらは、あれやこれやの組合論・労働論・社会論・運動論の入口の入口で、出発地の「労働組合を認めよ」というただその一点を抱えて、時間と労力と生活を費やし、家族やこの係長や周囲の人々の「心労」を横に見て、稚拙な闘争に終始したのだ。何らの実りがあったわけではないが悔いてはいない。 悔いているのは、企業が健在だった時期に「まっとうな」組合が生きて存在している時間と空間を得られなかったという事実だ。職場に「まっとうな」労働組合を創り、働くことの自立・自律を展望する労苦には、それだけの価値がある。若い人々にそう伝えたい。

このピケット・ストから一年後の1977年、明確に「組合潰し」政策を繰り返し暴力労政を布いた会社は、それでも潰れない組合への最終兵器「会社破産」をもって応じた。 組合は、社屋バリケード占拠・自主運営をもって応える。その物語は、1982年までの5年間の職場バリケード占拠、その中で開始した自主運営企業の悪戦と、20年後1998年のその企業の破産をもって幕を閉じる。 いや、閉じたのか? H氏との再会が告げているのか、「どんなに微力でもお前には為すべき宿題がある」とどこかから聞こえる声を聞いた。 喫煙・休憩所を離れ、6F現場へ上がるエレベーターの中で、37年間の明暗に棲む「意味」を言葉化できないことの罪を噛み締めて、込み上げるものを自覚していた。 働く場の秩序・風土を働く者の自立・共助の中で創り出す、その為に是非とも労働組合は必要であり、また働く者にはその能力がある。非正規雇用者を含む若い人たちにそう伝えたい。それは、政治性や政治課題から逆照された事柄ではなく、まずは「働くこと」の奪還・復権の話なのだ。 思えば、ぼくらは、あれやこれやの組合論・労働論・社会論・運動論の入口の入口で、出発地の「労働組合を認めよ」というただその一点を抱えて、時間と労力と生活を費やし、家族やこの係長や周囲の人々の「心労」を横に見て、稚拙な闘争に終始したのだ。何らの実りがあったわけではないが悔いてはいない。 悔いているのは、企業が健在だった時期に「まっとうな」組合が生きて存在している時間と空間を得られなかったという事実だ。職場に「まっとうな」労働組合を創り、働くことの自立・自律を展望する労苦には、それだけの価値がある。若い人々にそう伝えたい。

【推薦】 熊沢誠著:『労働組合運動とはなにか──絆のある働きかたをもとめて』(岩波書店、2013年1月、¥2205) 書評: http://www.amazon.co.jp/review/R3GTQ7EZEV5TCJ/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=4000025961&channel=detail-glance&nodeID=465392&store=books