連載 52: 『じねん 傘寿の祭り』 五、 キムパ (8)

五、キムパ⑧

黒川が体験工房を見たいと席を外したので、大空と施工の話が出来た。黒川のギャラリーを実際に施工することになれば、お互いどういう守備範囲でするか大まかな話しをした。大空の心当たりの物件も聞き出せた。改装し易く立地も広さも賃料もまずまずの物件概要を聞けた。 裕一郎も体験工房を覗いてみた。予約以外にも、家族連れと、若者グループの二組が居た。中に生き生きとして新しい感覚の素晴らしいシーサーが踊っていた。作った少年にはこれがどこに売っているものよりも琉球のシーサーなのだ。亜希はヒロちゃんといっしょに一人一人と会話して楽しそうに進めている。ついつい最後まで見ていた。 出航には早いが、大空の「亜希ちゃん、港まで送って行って上げて」との配慮に甘え、帰路に就いた。亜希が運転する車は初めてだ。黒川は相変わらず上機嫌だ。 「君が大空の所に居たとはねえ。裕一郎君とぼくらの送別会に来てくれた時には、てっきり裕一郎君といい仲なのかと思ったんだが」 「黒川さん、ちょっとぉ」と裕一郎が制しても 「なら、何度か焼物買ってくれた、君の会社の専務と深い仲なのかい?」と黒川は亜希の背中に芸能記者攻撃を加える。 「ちょっと黒川さん、しつこいですよ」 運転席の亜希は聞こえない振りをしている。 「いや、彼から電話があったもんでね。ピンと来たんだよ」 「えっ、高志から?黒川さんに? なんで?」 「いや、仕事を頼んだので、その返事して来たんだ。その時言ってたよ、会社を辞めた女性社員が沖縄に行くかも知れないと」 「仕事って、まさか例の売掛金回収じゃないでしょうね」 「それだよ」 「それだよって、昨日それは止めてくれとお願いましたよね」 「聞いたよ。けれどそのときすでに依頼済みだった」 「いつです?依頼したの」 「君が来る少し前だったかな。君が来る前日だったような気がするね」」 黒川は、芦屋の自称資産家の婦人、若い教師夫妻からの回収を高志に依頼していた。やがて、高志から裕一郎にも連絡があるだろう。来る前日? 美枝子を訪ねて松山に居た日だ。黒川なりに回収準備をしていたのか。 「で、高志は引き受けたんですか」 「返事は無い。君から確認してくれないか」 自分でしろ! 俺は「止めておけ」と言うぞ、とは思ったが、仕方がない、高志には沖縄に来てから電話一本していないことだし、連絡してみるか。短期間とは言え、俺はある種のパートナー、しかも大阪未回収の件について会話もしたのだ。黒川のマイペースには、美枝子がほとほと疲れ果てたのが解かる。配慮や思い遣り以前の、当然の伝達を外すのだ。高志に依頼したことを告げないのには呆れる。 裕一郎は黒川と出会って初めて感じた思いに駆られていた。老い、「ボケ」、痴呆初期・・・。子供の年齢、言うことの{?}付きの若々しさ、引退拒否の姿勢などに惑わされて来たが、黒川はお年寄りなのだ。老人の頑迷さと思ってしまえば済む苛立ちを、五分に渡り合い説得しようとするこちら側の無理解に問題があるのかもしれない。

港には乗船半時間以上前に着いた。港近くのお食事処に入った。度々、配達などで本島に行く際に度々利用しているからか、亜希はそこの小母さんと顔見知りだった。親しげに挨拶している。 出てきたコーヒが意外にも美味く驚いた。きちっと点てているのだろう。一口飲んで亜希が言う。 「黒川さん、専務とお親しいんですか?」 「そうでもないが、客の一人だ。三度ほどそこそこの物を買ってもらった」 「そうですか。私が沖縄に居るって知ってました?」 「女性元社員が行くかもしれないだけで。あなたの名も言ってなかったよ」 「車の中で聞こえてましたけど、何にもありませんよ、専務とも北嶋さんとも」 「判ってるさ。失礼した」 「私が沖縄に居るの会社関係は誰も知らないはずです」 「引続き内緒かね。裕一郎君はどうすりゃいい?彼は専務の友人だよ。こうして出会った以上黙っておくのも不自然だろう。ねえ、裕一郎君」 「いや、ぼくはどのようにでも・・・」 「成り行きにお任せします。もう五ヶ月になりますし・・・隠している訳じゃないですし」

港には乗船半時間以上前に着いた。港近くのお食事処に入った。度々、配達などで本島に行く際に度々利用しているからか、亜希はそこの小母さんと顔見知りだった。親しげに挨拶している。 出てきたコーヒが意外にも美味く驚いた。きちっと点てているのだろう。一口飲んで亜希が言う。 「黒川さん、専務とお親しいんですか?」 「そうでもないが、客の一人だ。三度ほどそこそこの物を買ってもらった」 「そうですか。私が沖縄に居るって知ってました?」 「女性元社員が行くかもしれないだけで。あなたの名も言ってなかったよ」 「車の中で聞こえてましたけど、何にもありませんよ、専務とも北嶋さんとも」 「判ってるさ。失礼した」 「私が沖縄に居るの会社関係は誰も知らないはずです」 「引続き内緒かね。裕一郎君はどうすりゃいい?彼は専務の友人だよ。こうして出会った以上黙っておくのも不自然だろう。ねえ、裕一郎君」 「いや、ぼくはどのようにでも・・・」 「成り行きにお任せします。もう五ヶ月になりますし・・・隠している訳じゃないですし」

交遊通信録: 地震・津波・・・。

東日本巨大地震

電話やメールありがとう。東京は激しく揺れまして驚きましたが、当方無事です。 大船渡・陸前高田・宮古・相馬など、津波被害も合わせた震災被害の大きさは尋常ではありません。 取り合えず、東京で揺れただけでオタオタした品川爺の2日間です。

3月11日。 中目黒の現場に居た。「東京は時々揺れるわい」と軽く受け止めていると、やがて激しいグラグラがえらく続く。 次第に強くなる揺れに「えっ? 第二関東大震災?」と怯える。阪神淡路大震災の際の激しい揺れを思い出す。 現場の資材が崩れ、立てかけていた建具が倒れた。施工間もない大型のガラススクリーンが揺れている。 そのガラズに仮固定してコーキングの凝固待ちのガラスの棚が落ちた。 正直、阪神淡路大震災を思い出して立ち尽くすのと、現場状況が心配で離れられないというのが半々。足元が揺れるのは、根本的存在不安に駆られる。揺れが収まるのを待った。余震が続き、さらに大きいのが来るのか?などと考え、**に逢わずに果てるのか・・・などといつもの癖で単身赴任の身を大げさに思ったりする。 夕刻、帰ろうとするとJR・地下鉄・私鉄、全て運休。タクシーは数少なく、長蛇の待ち客。バスは来ない上に超満員。 仕方がない。幸い品川宿の庵まで、直線で5Km、山手通りを真っ直ぐ歩けば6Kmほどか?90分ほどで帰れるだろう。そう思い定めて歩き始めた。 何と、大東京の勤労者の多くが同じ選択をしている。道は歩行者のラッシュとなっている。 二時間以上かかって北品川に至り、旧東海道の見慣れた風景に辿り着く。 丸の内から蒲田まで歩くのだという人、羽田まで行きますと言う人。旧東海道の夜道を処狭しと大勢の男女が黙々と歩いている。高齢者も歩いている。脱帽!

今日3月12日は、8時に山手線が動くと言うので、品川に出たがJRは動いていない。京急も品川止まりで都営浅草線との合流点泉岳寺までは行っていない。 仕方がない、泉岳寺まで歩いた。これが、またまた歩行者ラッシュ。ノロノロ歩き。 ようやく泉岳寺駅に着いたが、駅の1Km手前でドン詰まり。駅へ入れない人々で大渋滞。 三十分後、地下駅にようやく降りることが出来た。ホームはまだ先だ。 泉岳寺(都営浅草線)-大門(都営大江戸線)-六本木(日比谷線)-中目黒。9時45分に現場着。 職人さんの半数はすでに来ていて、KEYを持つぼくを待っていた。頭が下がる。

地震・津波・・・。被害の大きさに人間の無力を思う。 震度5でオタオタした品川のたそがれ爺は、ようやく被災地の実情と人々の惨状を想う。大変だ・・・~~~ 「たそがれ」てもシッカリしていろよ! 自身に声かけをして現場は始まった。 添付画像は、昨夜の旧東海道歩行者ラッシュと、今朝の泉岳寺駅改札前の混雑。 日本の勤労者は「それでも職場へ急ぐ・・・」。う~ん・・・。

津波被害・原発・・・、これから全体像が大きくなりながら明らかになって行くのだろう。 津波映像のすさまじさに家・家族・私財・思い出の品々・・・一瞬に全てを失った人々の心中が思いやられ「ぼくならとても耐えられない」と絶句。 避難所生活・暖不足・水・食料・衛生・・・言葉もないが「頑張って下さい」

連載 51: 『じねん 傘寿の祭り』 五、 キムパ (7)

五、キムパ ⑦

沖縄でのガラス生産や、ガラス工芸はもちろん昔からあったのですが、戦後その職人や引上げて来た職人が持ち帰った本土の技法で、ガラス工場の復興が始まりました。材料が乏しく、米軍のくず瓶などを使い、米国人の生活ガラス器を作ったのです。ワイングラス・ドレッシング瓶・サラダボール・ピッチャーなどですね。材料がくず瓶であることから、その色が独特で、セブンアップからは緑、ビール瓶からは茶色、一升瓶からは淡い水色、その混合・・・、その味わいと、また「ひび入れ法」でのひびの感じの素朴さ、偶然性や製作の家内工業性による色や形がひとつひとつ違う手作り感が受けて、琉球ガラスとして地位を得ました。まぁもて囃された訳です。

ところが需要が増え、観光ブームにも乗れば、売れるものですから価格競争にもなる。安いものも出回る。従来の生産システムではそんな安価には出来ない。90年代の半ば、技術と工法をそっくりヴェトナムへ持って行き破格安値の商品を大量に出す業者が現れます。ところが半年もすると簡単な生活器なら製品の水準が変わらなくなる。一方で、ヴェトナム産の品を、沖縄で生産された琉球ガラスと混同される表現を用いて販売していたとして、公正取引委員会に景品表示法に基づく排除命令を求める動きになっていると聞きます。今は、まだ製品に差がありますが、やがて遜色ないようになるんじゃないでしょうか。先月、展示会にヴェトナム製であることを伏せて出品し銀賞を取って物議を醸しました。審査員も会場に来ていたプロのガラス職人も、誰も気付かなかったんです。無礼な殴り込みだと大騒ぎになりましたが・・・。

ところが需要が増え、観光ブームにも乗れば、売れるものですから価格競争にもなる。安いものも出回る。従来の生産システムではそんな安価には出来ない。90年代の半ば、技術と工法をそっくりヴェトナムへ持って行き破格安値の商品を大量に出す業者が現れます。ところが半年もすると簡単な生活器なら製品の水準が変わらなくなる。一方で、ヴェトナム産の品を、沖縄で生産された琉球ガラスと混同される表現を用いて販売していたとして、公正取引委員会に景品表示法に基づく排除命令を求める動きになっていると聞きます。今は、まだ製品に差がありますが、やがて遜色ないようになるんじゃないでしょうか。先月、展示会にヴェトナム製であることを伏せて出品し銀賞を取って物議を醸しました。審査員も会場に来ていたプロのガラス職人も、誰も気付かなかったんです。無礼な殴り込みだと大騒ぎになりましたが・・・。

日本の家電メーカーやアパレル・メーカーが中国や東南アジアなどで生産していますが、それは何製でどこの商品でしょうか。メイド・イン何処でしょう? 何をもって琉球ガラスと言うのか・・・。 もちろん名工と言われる人の作品は素晴らしく、これぞ琉球ガラスだと思えます。工芸・芸術としての琉球ガラスと、生活器としての琉球ガラスは違うと言うのが結論かも知れません。さっきの太陽ペンダント、うちの若い者の言い分、商品か作品か、似たようなところの話かなと思うのです。買い手が決めると言っても、その買い手は色々ですし、ホント難しいですよね。消費のサイクルに入ったものの共通の運命だと思います。かと言って消費されなければ、作り手は干上がるのですし・・・。

大空が伯父太陽と衝突した成り行きが、納得できるような気がするのだった。いま聞いた話にも、二人の青年の道を開く手助けをした大空の在り方にも、共感しそして何故か嫉妬した。会社経営で、自身は辞めて行く従業員にそんな手厚いことなど出来なかったことへの悔恨と、そして日々そんな「大きな」大空の近くに居る亜希のことを気にしていたのだ。 「大空さん、結婚されているんですか?」つまらぬことを訊いてすぐに後悔した。 「いえ、今は独りです。逃げられました」 太陽との関係が良好だった時代の大空を知る黒川が言う。 「東京時代のあの人とは、別れたんだね」 「沖縄には来ませんでした」 「ぼくと同じだねえ」 ん? 来て去ったのと来なかったのは同じだろうか、違うのだろうか?

ほろ酔い通信: 女優七変化

真木よう子

NHK『龍馬伝』の「お龍さん」役(男前・一途にして、腹が座って情深き、実に素晴らしい「お龍さん」だった)でブレイクした真木よう子のことは、 それまで『パッチギ』の女番長役(やがて看護師になる役)や、TVドラマ『東京フレンズ』、映画『揺れる』で知ってはいた。 東京へ赴任した頃、現場が遅くなり帰宅して何気なく点けた深夜TVドラマ、大塚愛・瑛太主演のプロを目指す素人バンドの青春群像劇『東京フレンズ』を観て、飛び飛びだったが何度か観た。ぼくにはこのTVでは『パッチギ』のあの女優だとは思い浮かばなかったのだが、、大塚愛や小林麻央らの青春ものの中で、独り「はすっぱ」な女を演じていてマイナーに輝いていた。前後して『揺れる』で山路ふみ子賞(新人賞)を取ったらしいが(上段右から二番目の写真が受賞会場でのもの)、一部の監督が「使ってみたい女優だ」と注目したらしい。 仲代達也の「無名塾」出身で、二十歳そこそこの頃、仲代と些細なことから大喧嘩となり飛び出し、未だに口も利かないというのは有名だそうだ。  ともあれ、NHK『龍馬伝』前後から、TVと映画『SP』や、飲料のCMや、資生堂インテグラ化粧品CMに抜擢され大モテだ。『パッチギ』『揺れる』『お龍さん』、最近の『SP』・・・、都度表情や雰囲気が違い「女優」を感じさせてくれる。高倉健が「高倉健」を、吉永小百合が「吉永小百合」を演じることになるほどに個性が先行しているのなら、この女優は「役」の都度私的個性を投げ打っている・・・、と言う意味で「女優」なのかも知れない。 小百合さんの最高芝居とぼくが思っている『細雪』(83年)で、三女雪子の怪しい魅力を引き出して撮った故:映画監督・市川崑は「君ぃ~、女優は七変化でないと・・・」と言ったそうだが、確かに上の15葉の写真(ほぼ年代順)には、岸恵子・小泉今日子・中山美穂・伊藤美咲・篠原諒子・田丸麻紀などが居る。

ともあれ、NHK『龍馬伝』前後から、TVと映画『SP』や、飲料のCMや、資生堂インテグラ化粧品CMに抜擢され大モテだ。『パッチギ』『揺れる』『お龍さん』、最近の『SP』・・・、都度表情や雰囲気が違い「女優」を感じさせてくれる。高倉健が「高倉健」を、吉永小百合が「吉永小百合」を演じることになるほどに個性が先行しているのなら、この女優は「役」の都度私的個性を投げ打っている・・・、と言う意味で「女優」なのかも知れない。 小百合さんの最高芝居とぼくが思っている『細雪』(83年)で、三女雪子の怪しい魅力を引き出して撮った故:映画監督・市川崑は「君ぃ~、女優は七変化でないと・・・」と言ったそうだが、確かに上の15葉の写真(ほぼ年代順)には、岸恵子・小泉今日子・中山美穂・伊藤美咲・篠原諒子・田丸麻紀などが居る。

真木よう子PhotoStory『わかれうた』というのがあって、みゆき姉さんの歌が流れるのだが、姉さんが「真木よう子さんならOKよ」と快諾したそうな。なるほど・・・・。 http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=GG10MYX9Tl4

発言も中々筋金入りで、『SP』完成発表会で「女がかっこいい時代を作りましょう」とぶち上げ「男の真似をするのではなく、女が女のままかっこいい時代」とやったそうだ。女性性を掴みあぐねた七〇年若者世代男女には堪える言葉だ。芸能誌によれば、同世代の男性には恐れられてかモテず、伯父さんにモテて来たのだが地位や業績を築き上げた男には興味なく、出来れば互いに力になれる未完成な存在を求めて来たという。結婚した相手はリリー・フランキーに師事して脚本等の修行をしている元俳優だそうだ。女児がいる。 たまたま初期「真木よう子」を駄小説ヒロインのイメージキャラクターにした関係で、ちょいはまっている。芸能情報誌には、顔や胸の整形をしているとか、民族名:金蓉子(キム・ヨンジャ)という在日女性だとか書かれている。真偽のほどは知らないが、そのことも併せ、女優根性や精神の筋肉質を見る思いがする。 だが、そもそも、ぼくの知る女性なるものの多くは、七変化は無理でも誰だって五変化くらいは、いや十変化も十二変化もして生きて来たぞ。 恋人・妻・母・勤労者・姉・妹・娘・女の子・・・、戦友・親友、そして愛人・ときには**のように・・・ってか? そこへ行くと男が変化できず、しなやかさと変幻を奪われて生きているのなら、それは各種教条のせいではあるまいか? 深夜酔って電話して来た某岐路に立つS君、人生七変化ですぞ!手放さず持つべきは、変化(へんげ)を貫いて持続する「志」だ!

【太宰と吉本の会話(1947年)】 太宰:「おまえ、男の本質はなんだか知ってるか?」 吉本:「いや、わかりません」 太宰:「それは、マザー・シップってことだよ」 吉本独白:『母性性や女性性ということだと思うのですが、男の本質に母性。不意をつかれた。』 (雑誌『東京人』、08年11月号) ←【 つぶやき: 太宰と吉本 生涯一度の出逢い 】

、

連載 50: 『じねん 傘寿の祭り』 五、 キムパ (6)

五、キムパ ⑥

「黒川さん、あの辺りにギャラリーは向きませんよ。永く地元で実績を積んだんじゃないし、もっと行き易い便利な場所じゃないと黒川さんのお客は来ませんよ」 「だから国際通りと言ったんだ。何を今さら・・・。まあいい、あそこは候補の一つに過ぎん。決めたんじゃない。候補を言っただけでギャーギャー反論するんじゃないよ、みっともない」 大空は、知念太陽の工房に居たころから黒川話法を知っているのだろう、黒川の語り口調に驚きもせず淡々としている。物件探しを手伝おうと言ってくれた。ウチナンチュは心が広い。 「ぼくに二・三心当たりがあります。ちょっと連絡してみましょうね。変身し易いのを探しましょうね。一週間待って」

子供会の六名様の体験工房が始まる時刻が近い。ヒロちゃんと亜希の担当だそうだ。店には洋子さんだ。テラスに男三人が残った。黒川が又訊いた。 「大空君、辞めたスタッフとの行き違いって何かね?」 「そうですねえ、ま、食って行く現実と創造性への幼い思い入れのようなことですか・・・。」 創作への想いがある者が、日々卸し用のシーサーやアクセサリーを作っていたのでは、極端に言えば内職だ。もちろん、合間を縫って彼らは自分の「創作」にも取組んでいた。ただ、ときどき売れそうにない作品を作っては客先の店へ持たせようとする。製作の労力と時間に見合う価格を付けるよう要求するのだが、とても観光客が出せる価格じゃないし、客観的に観ても相応しい価格じゃない。勤務時間外に作るのはいい、場所も素材も提供しよう。けれど、あんな価格を付けてとても売れるものじゃない、と。そこから、作品なのか商品なのかという根本命題とか、そもそも量産することへの違和感とかに発展しました。

ここは、沖縄の手作り工房。それ以上でもそれ以下でもない。人を雇ってやっている以上、売れるものを作って売るしかない。作家になるのならこの店と工房、開いてませんよ。ぼく自身いつまで続けられるか自信ありません。ガラス工房に進みたいという男には、知人の工房を紹介し、陶芸をやりたいと言う男には伯父の一番弟子の愛沢さんを紹介しました。 黒川は、こういう言いにくいことを言わせる強引さを信条に生きてきたのだろう。 ここの物は大空自身がいう通り、また見た通り、土産物・手作り作品・沖縄実感品なのだろう。二人の青年がいわば欲求不満を募らせ言った、商品なのか作品なのか?なんて論争は百年早いにしても、世の例えば映画やアニメでも、小説でも、ひょっとしたら学者の科学書でさえ、商品か作品か、つまり「売れる=観せたい、読んで欲しい」と「受手に関係なくおれの作品だ」というジレンマの中を遊泳しているのだ。もし、辞めた若者が受手に「届けたい」物を創っていたいと心底に想うなら、ここの量産内職工場を出て、己の道を歩んで当然なのだ。だが、大空の現在の態勢下にそれを求めるのは酷というものだ。 黒川はじっと腕組みして、何やら次の言葉を探っている様子だ。

「君が伯父太陽から離れたのは、太陽ペンダント・太陽Tシャツの量産を巡る諍いだったね。君は、高名な太陽がブランド力でその種のものを大量生産することに怒っていた。」 「ぼくも若かったですし・・・。それに今、ぼくがどこにでもある土産物を大量ではないけど、せっせと中量生産してるんですから」 「土産物屋と名乗って作っているのはそれはそれで商人の道だよ。太陽がついでに描いたイラストを土産物商品のように大量生産するのとは意味が違う。タレント・グッズじゃあないか」 「いや伯父太陽も多くのスタッフを抱える工房になって、その維持の為の苦肉の策だったと思うのです。ぼくも言いすぎたと思ってます」 大空は、想うところあってなのだろう、ここで琉球ガラスの話を語り始めた。聞いていると、商品と作品、伝統技術と大規模機械化、手作りと量産・・・を超えて沖縄というものの根幹に繋がるような気がした。

歌「100語検索」 ⑳ <友>

友

検索していると、友は歌詞の片隅にそっと居る。それが友達というものだろう。 正面から友を唄っている場合はちと恥かしい。よほど言っておきたかったのだろうとは思う。それも分かる。 友の好意や気遣いが解かるのは、ずっと後のことがほとんどだ。気付かないまま生を終えるかも知れない。許せ! 大筋では認めてくれている、それとなく心配もしている、何かあれば放っておきはしない。そんなもんじゃあねぇか? 申し訳ないとは思うが、それでいいのだお互い・・・と開き直っている始末。何せ当方「たそがれ」「ろくでなし」でして。

![70323ff63764378b0587e05e2409073e1-295x300[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/03/70323ff63764378b0587e05e2409073e1-295x3001-150x150.jpg) 『友がみなわれよりえらく見ゆる日よ 花を買ひ来て妻としたしむ』 (啄木-『一握の砂』)

『友がみなわれよりえらく見ゆる日よ 花を買ひ来て妻としたしむ』 (啄木-『一握の砂』)

『異国の丘』 http://www.youtube.com/watch?v=9hkoI_r3MLM 『鈴懸の径』 http://www.youtube.com/watch?v=qnTfQuMe5B4&feature=related 鮫島有美子版 『友よ』 http://www.youtube.com/watch?v=5-64hDKchnA&feature=related 岡林信康 『時代おくれ』 http://www.youtube.com/watch?v=qSw05db92BI 河島英五 『今日の日はさようなら』 http://www.youtube.com/watch?v=iZwDGd0Pf7I 森山良子 『我が良き友よ』 http://www.youtube.com/watch?v=JoI7pa3ia74&feature=related かまやつ ひろし 『故郷』 http://www.youtube.com/watch?v=-iVQ3r467pI 由紀さおり 『もうひとつの土曜日』 http://www.youtube.com/watch?v=uAdB2nxg5z8 浜田省吾 ![28e1730dc109440e24f4b494a3d46aa51[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/03/28e1730dc109440e24f4b494a3d46aa511-150x150.jpg) 『南国土佐を後にして』http://www.youtube.com/watch?v=Tu00vsMdJuU ペギー葉山 『学生時代』 http://www.youtube.com/watch?v=7FLZmzP7LmA ペギー葉山 『時には昔の話を』 http://www.youtube.com/watch?v=rIePRLjn8gs 加藤登紀子 『妹』 http://www.youtube.com/watch?v=ZdiasBeVkFg 南こうせつ 『襟裳岬』 http://www.youtube.com/watch?v=yXXTWNrTY6k&feature=related 吉田拓郎 『少年』 http://www.youtube.com/watch?v=zZAplWyW_Oc 浅川マキ 『酒は大関』 http://www.youtube.com/watch?v=LY9-N8F0lcw 加藤登紀子 『島唄』 http://www.youtube.com/watch?v=bFASLRe8uO4 THE BOOM 『乾杯』 http://www.youtube.com/watch?v=5PmgxK22XGk&feature=related 長渕剛 『飾りじゃないのよ涙は』 http://www.youtube.com/watch?v=kuZsC1vgHJg 中森明菜

『南国土佐を後にして』http://www.youtube.com/watch?v=Tu00vsMdJuU ペギー葉山 『学生時代』 http://www.youtube.com/watch?v=7FLZmzP7LmA ペギー葉山 『時には昔の話を』 http://www.youtube.com/watch?v=rIePRLjn8gs 加藤登紀子 『妹』 http://www.youtube.com/watch?v=ZdiasBeVkFg 南こうせつ 『襟裳岬』 http://www.youtube.com/watch?v=yXXTWNrTY6k&feature=related 吉田拓郎 『少年』 http://www.youtube.com/watch?v=zZAplWyW_Oc 浅川マキ 『酒は大関』 http://www.youtube.com/watch?v=LY9-N8F0lcw 加藤登紀子 『島唄』 http://www.youtube.com/watch?v=bFASLRe8uO4 THE BOOM 『乾杯』 http://www.youtube.com/watch?v=5PmgxK22XGk&feature=related 長渕剛 『飾りじゃないのよ涙は』 http://www.youtube.com/watch?v=kuZsC1vgHJg 中森明菜

連載 49: 『じねん 傘寿の祭り』 五、 キムパ (5)

五、キムパ ⑤

終るのかと思ったら次の話が始まった。ヒロちゃんが「わたし、教室準備します。洋子さんと交代するね。ジイさんまた聞かせてな」と黒川との険悪な雰囲気を微修正して去った。 「それからね、今食っている朝鮮お好み焼きのタレにも海苔巻きの中のキムチにも入っている、とうがらし。これ朝鮮半島が本場と誰もが思っている。そうじゃないという説が有力なんだよ」 もともと、辛子は南米が原産で、コロンブスらがヨーロッパに持ち込んだらしい。インド交易でアジアに持ち込まれ、鉄砲伝来の頃日本に来たらしい。日本の食文化には馴染まず、九州どまり。秀吉侵略軍が朝鮮に伝えたという説が有力だ。朝鮮には辛い唐辛子とは違う辛子がすでにあったという説もある。今も、あっちのはそれほど辛くないのも頷けるという訳だ。いずれにせよ、大昔から唐辛子が朝鮮独特なのではないということだ。言いたいのは相互発信、直線ではなく環状。 ぼくは思うんだが、例えば現在済州島と隠岐や伊勢で行なわれている海女漁法。石川や新潟や陸奥にもあったのだが、魏志倭人伝に出てくる『倭の水人、好んで沈没して、魚蛤を補う』を地で行ってる名残だねぇ。また話が戻っている。自分の興味を最優先させて意に介さない黒川話法だ。

タロウの話、千利休の話、そしてこの古代史ならぬ誇大史だけには、年代を含めやたら詳しいのに、どうして現実世界の数字や常識に疎いのだろう。好きなことだけに生きていればこうなる、ということの見本だ。自分の二十年後を見るようで痒いような苦しいような恥かしいような気分だった。 大空も亜希も、ミキちゃんと交代で加わった洋子さんも、「面白いけどNHKの特集ででも詳しくやってくれたら観もしましょう。けれど、あんたの半端な知識なんか結構です」と言いたそうな顔をしている。裕一郎が流れを切り換えるしかない。 「黒川さん、そろそろギャラリーの話を・・・」 「おおそうだ。今日はそれで来たんだよな」これが、ケロリとギア・チェンジなので驚くのだ。チェンジしないよりはもちろん有難いが・・・。 「大空君、年末の電話で、近くだから行ってやってくれと言ってた、君の友人がやっていた喫茶店だけどね。先日裕一郎君と車で走っていてあそこの交差点で停まった時、空店舗になっているのを見かけたんだが、店閉めちゃったのかい?」 「もう閉めてかなりになりますよ。」 「返したんだね、大家に。あそこはどうだろう?」 「ギャラリーにはどうですかね。車で行くしかないですし、北部のひとにはちょっと遠いでしょ。わざわざと言うか一日仕事のような・・・」 「前に駐車スペースもあるし、どの道来る人はわざわざ来るんだよ」 「あの店なら、店作るときにぼくも手伝ったので内部は分かりますよ」 「いくらだい」 「一五坪、七万五千円です。保証金はたしか四ヶ月分だと思いますが、」 「一五坪の喫茶店なら、君と裕一郎君二人で、二日もあればギャラリーに変身させられるだろう。カウンターを取っ払って、床を均し、壁を貼り替えて陳列台を置きゃいい。それくらいだろう? あと看板か・・・」 裕一郎と大空は顔を見合わせて笑った。まず、裕一郎が口を開く。 「二日もあれば? よくい言いますよ。カウンター撤去には内部のガス・給排水管の処理が絡みます。廃材もどれほど出ると思います? すごい量ですよ。床を均すと言ってもセメンで埋めてレヴェルを調整する必要があります。床を貼り替えるには、既存の床材の撤去があります。陳列台? 買うんですか?作るんですか? 二人で二日というような仕事量ではありませんよ」。続いて大空、 「黒川さん、あの場所、まさか息子さんが通う園に近いから選んだんじゃありませんよね」 「まあ、それも要素の一つだ。そりゃ遠いよりは近いほうがいいだろ。ひろしも自宅へ帰る前にギャラリーへ立ち寄れる。ぼくといっしょに帰ることができる」 ![IMG_653921-300x225[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_653921-300x2251.jpg) ちょうど、切れた雲間から差す陽光が、食事しているテラスを夏にして、見下ろす海にあらためて感激していた。ふと、黒川がわざわざ軽自動車を見せようと園に行った日、「ぼくはバスがいい」と言うユウくんの上に降り注いでいた日差しを思い出した。ユウくんはバスに乗り続けたいのではないだろうか。 黒川が言う場所は、ひかり園から僅か三百メートルの交差点だった。バスに乗っていたいと言ったユウくんの気持ちへの憶測もあるが、その場所では「辺鄙」に過ぎる。裕一郎は反対した。

ちょうど、切れた雲間から差す陽光が、食事しているテラスを夏にして、見下ろす海にあらためて感激していた。ふと、黒川がわざわざ軽自動車を見せようと園に行った日、「ぼくはバスがいい」と言うユウくんの上に降り注いでいた日差しを思い出した。ユウくんはバスに乗り続けたいのではないだろうか。 黒川が言う場所は、ひかり園から僅か三百メートルの交差点だった。バスに乗っていたいと言ったユウくんの気持ちへの憶測もあるが、その場所では「辺鄙」に過ぎる。裕一郎は反対した。

ほろ酔い通信: 爺の軽転落、若い女性の言葉ハンカチ

弁慶の・・・

二週間前のことだ。 年齢なのか元々の反射神経愚鈍なのか、現場で軽転落した。 大したことはないのだが、その原因や落ちっぷりに少々(いや大いに)落胆している。事態はこういうことだった。 某現場で99パーセント仕上がり、あとは備品を並べるだけになっていた。引渡し直前で、クリーニングを終えた床などを汚すまいと、 当然「土足禁止」。ソックス又はスリッパや上履で行動している。 壁面に設置した絵画の額が傾いていて、それを直そうとした。脚立に乗ればいいものを、たまたま電気屋さんが使っていたので、 デスクにブルーシートをかけ、その上に乗ることにした。イスからテーブルに移動した(つもりだった)。 ところが、「ソックス状態」で滑りやすく、しかも移動時の目線は、遠近両用メガネの近視レンズ・遠視レンズを遊泳して混乱している上に、

真下のイス・テーブルの境目を見る際には、裸眼でレンズの下方の隙間を視ることになる。

目測が微妙に違ってた、そこへ「ソックス」。テーブルに足をかけた瞬間、滑ってしまった。  踏み外した足は、ガックン・ガックンと向う脛を二度強打する始末。

踏み外した足は、ガックン・ガックンと向う脛を二度強打する始末。

そりゃ弁慶様でも我慢できないだろう・・・。 脛は、上部と下部にふたつの打撲痕を残し、翌日から大いに腫れてきた。

一週間後でも、まだ腫れは引かず、痛みもあった。

出来事翌日だけは歩行困難休んだが、現場事情でそうも行かず現場に詰めた。 「現場引退勧告」を受けているのだろうか?*************************************************************************************************************

そんな折に、友人の縁者K繭子なる若い女性の「短い言葉とイラストを、ハンカチに織り込んだ作品」の個展に出かけた。 高円寺にある「アール座読書館」という、ドリンク一杯で静かに読書できるいい空間だ。

高円寺にある「アール座読書館」という、ドリンク一杯で静かに読書できるいい空間だ。

繭子さんのコーナーに座り、ハンカチを手に取る。ハンカチの言葉には短く語る副読本なるものが別途添えられている。 席の小さなモニター画面にはPhotoスライド・ショウという趣向。 副読本を読み、スライド・ショウに見入って居た。 ・・・短い濃い言葉が沁みて来る。

不覚にも、人目もはばからず、席で****・・。

人が生きて行く数々の場面で、出遭うべきそして持続すべき、

一番大切なことと、それを抱いて行く気概と宣言。

ハンカチ刺繍というカタチに表現した痛々しくも瑞々しい感性に打たれたことだった。

出会いと別れ、没入と破綻と回生と・・・。 「手ばなす」「ぜんぶ」などなど。

副読本にはこうあった。「ぜんぶ」:「ぜんぶ持ってく。ぜんぶ捨てない。」

それを覚悟し・行ない・持続する者だけが、「手ばなす」ことも出来るのだ、

と教えられて、「引退勧告」を受容れるのなら「ぜんぶ」との距離と関係を考えよう・・・と思ったことだった。

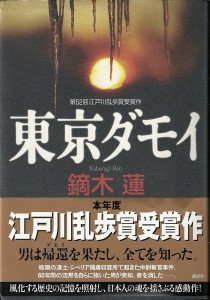

たわごと書評: 『東京ダモイ』、 高津耕介の生涯

読書: 『東京ダモイ』(鏑木蓮著、講談社、\1600)

第52回(2006年)「江戸川乱歩賞受賞」というからちょっと古いのかもしれないが、ミステリー『東京ダモイ』を読んだ。ミステリーとしての、特に後半部の「無理な組立」は横へ置くとして、シベリア抑留の壮絶な実相を描いた前半部の、ラーゲリ(収容所)での人間ドラマ、日本軍そのままの理不尽、旧大日本帝国の云わば「棄民」、ソ連の非道、などの全体構造が浮かび上がり、グイグイ引き込まれて集中して読んだ。 *ダモイ: 家へ、故郷へ、故国へ

第52回(2006年)「江戸川乱歩賞受賞」というからちょっと古いのかもしれないが、ミステリー『東京ダモイ』を読んだ。ミステリーとしての、特に後半部の「無理な組立」は横へ置くとして、シベリア抑留の壮絶な実相を描いた前半部の、ラーゲリ(収容所)での人間ドラマ、日本軍そのままの理不尽、旧大日本帝国の云わば「棄民」、ソ連の非道、などの全体構造が浮かび上がり、グイグイ引き込まれて集中して読んだ。 *ダモイ: 家へ、故郷へ、故国へ

1945年8月、ソ連は日本のポツダム宣言受諾=降伏=軍武装解除後、満州内の可動機器の撤去・ソ連への搬出使役に始まり、捕虜のみならず日本軍将兵・在満州民間人・満蒙開拓移民団を順次ハバロフスクに集めた。人々は日本に帰れることを期待したが、詰め込まれた貨車は西へ向かった。 「シベリア抑留」と総称されているこのソ連の行為はシベリア以外(モンゴル・中央アジア・北朝鮮・カフカス地方・他)にも及び、大戦での大量戦死者による労働力不足を補い、自国の復興やシベリア開発の労働力として活用する為のものだった。明らかに「武装解除した日本兵の家庭への復帰を保証したポツダム宣言」 に反する。それは、いかなる根拠もない違法行為であった。その苛烈さは、例えば、バイカル湖とアムール河を結ぶ国力維持発展に必要な通称バム鉄道(第二シベリア鉄道、総延長4200キロメートル)が、ロシア人受刑者が三年で124km基礎工事・レール敷設は60kmだったのだが、日本軍捕虜5万人が当てられたバイカル湖北方のタイシェト~ブラーツク間約350kmを僅か1年数ヶ月という途方もないスピードで線路敷設まで完了したという。つまり、そこには極寒下の想像を絶する抑留者の地獄があったと記されている。

ラーゲリでは、極寒・苛酷なノルマの重労働・長時間・極端に粗末な食事(塩スープ、黒パン300グラム等)という極限条件に加え、旧日本軍の組織の温存、民主化という名の思想教育などによる処世要領・密告・糾弾・吊るし上げと旧軍隊システムの弊害とが相乗してしまう異様な関係の中、誰もが人間を損なわれ、後年「体験」を語りたくもない者多き生き地獄だったという。朝一度に支給される300グラムの黒パンは、残し置くこと危険、盗まれまいと誰もが一度に食べてしまう。角柱状パンの切り分けに公正を期す為に箸で作った天秤の話には胸が詰まった。

ぼくら(47年生まれ)はシベリア抑留への感心が希薄な世代だと言われている。親類縁者には体験者が居ても、父はシベリア帰りではない訳で、それが理由だと言われてきた。が、それだけが理由ではない。域内平和(?)下で行なわれた戦後教育が、永く避けて来たものに沖縄米軍基地のこととソ連による「シベリア抑留」があるとの指摘もある。 抑留と言う名の違法拘束被害者は107万人と言われ、47年~56年にかけて約47万3千人の帰国事業が行なわれたが、自由意志や婚姻で残留した者を差し引いても、40万近い命が失われたことになる。 国際法上、捕虜として働いた期間の賃金は、労働証明書を持ち帰れば母国が支払うことになっているが、ソ連は永く証明書を発行せず日本政府はそれを理由に賃金を支払わなかった。2010年5月『シベリア特措法』(戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法)により一人25万円~150万円を一時支給することとなった。帰国から何年だと言うのだ。 *民主党は「保守・右派をも巻き込んだ全会一致の為」と言う名目で、これまで同様国籍条項を付け、旧植民地出身軍人(朝鮮人・台湾人)を排除して戦時補償・戦後補償の真の責任を回避し、一面ではその固定をむしろ強化した。

『東京ダモイ』の登場人物、高津耕介の報われることのない孤絶の生涯は、旧日本帝国と旧ソ連社会主義国の建前と実態を丸ごと問う、無名の人間の告発の肉声だ。 井上ひさしは、その遺作『一週間』で「ラーゲリに持ち込まれた旧日本軍の秩序と、それを活用したソ連の戦後復興策が、無法抑留を長期化させた。日本軍は、在留者を差し出すことと何かを取引したのだ」というメイン主張を維持している。ラーゲリ内の、虐め・密告・将校(ハーグ陸戦条約で使役を免除されていた)の物資隠匿や横流し・・・・それらは、旧日本軍隊の体質そのものだった。現代の職場などの陰湿な虐めなどにも繋がるDNAだと指摘している。 国家が起こした戦争のツケを、民が支払うこととなる悲劇の中にまで、その国家を支えた民の在り方来し方が投影されるという、歴史的悲劇の構造的二重性を述べていた。 加えて、収容所のソ連軍人の前例主義・官僚的・事なかれ・上に弱く下に強圧的で、それは旧日本軍とそっくりだと書いている。

* ソ連との停戦交渉時、瀬島龍三が同行した日本側とソ連側との間で捕虜抑留についての密約(日本側が捕虜の抑留と使役を自ら申し出たという)が結ばれたとの疑惑が、斎藤六郎(全国抑留者補償協議会会長)、保阪正康らにより主張されているが、ロシア側はそのような史料を公開していない。

『東京ダモイ』。犯罪構成の超人性や、動機と実犯罪のギャップなど後半の「うん?」にも拘わらず、「シベリア抑留」の全体構造と当事者の心情を想像するきっかけを与えてくれる作品だった。

『異国の丘』 http://www.youtube.com/watch?v=9hkoI_r3MLM

連載 48: 『じねん 傘寿の祭り』 五、 キムパ (4)

五、キムパ ④

チヂミは魚が入ったもので、海鮮チヂミの一種。炭水化物の重複など感じさせない「おかず」に仕上がっていた。さすが、母の味だ。黒川が美味い美味いと次々食べながら黒川流突込みを入れる。 「母の味はどっちかね? この海苔巻き?チヂミ?」 「両方です。昔、母がたまに作りました。母は私が学生時代に亡くなりましたが、二・三年前から月に一度は食べたくなりましてね。わたしにとって母の懐かしい味なんです」 「う~ん、母ねぇ。沖縄は海だ。海は母だ、ぼくには個人的にも沖縄は母なんだが。ほれ、海という字にはちゃんと母が居るだろう・・・これは三好達治の詩が言っているんだが・・・」 ここで、黒川講義だ。その場に居る者に順に視線を向けながら語る。 知ってるように胎水、胎児が浮かんで発育する羊水だね、その羊水は生命誕生の頃の古代海水の濃度に近いらしい。地球誕生が四十六億年前、最古の生命が海で生まれたのが三十数億年前、多細胞生物の出現は約十億年前、哺乳類の登場は二億年強前、類人猿との共通の祖先からヒトが分岐したのが約五百万年前、現在の人類の祖先がアフリカを出発したのが十万年前だと言われている。我等は、生命三十億年の進化の旅を、羊水の中で十ヵ月で体験するんだ。ね、海は母だろ。裕一郎が「お話が壮大すぎて・・・」と振ると、黒川は「悪い、悪い。話が反れたね」と視線を亜希に固定し直して続けた。 「で、君のその母は朝鮮人なのかい?」 黒川流の問いに顔を顰める人もいるだろうが少し違うのだ。そこには、国籍や民族などに拘らない身に備わった素直さがある。イタリア人かい?アラブ人かい?と何ら変わらない。 「母の父つまり私の祖父は朝鮮人、祖母は日本人です。だから、母は二分の一、私は四分の一の朝鮮人ということになるのかな。私の中の朝鮮は四分の一もなくて小さくて、なにか中でモヤモヤしてますけど」 「なるほど。君が、沖縄男の子を産めば、朝・琉・日の合作だ。ガハハ」 「それは、単なる遺伝子的な話でしょ。そうじゃなくて、身に沁み付いた文化や歴史や感覚が欲しいですね」

チヂミは魚が入ったもので、海鮮チヂミの一種。炭水化物の重複など感じさせない「おかず」に仕上がっていた。さすが、母の味だ。黒川が美味い美味いと次々食べながら黒川流突込みを入れる。 「母の味はどっちかね? この海苔巻き?チヂミ?」 「両方です。昔、母がたまに作りました。母は私が学生時代に亡くなりましたが、二・三年前から月に一度は食べたくなりましてね。わたしにとって母の懐かしい味なんです」 「う~ん、母ねぇ。沖縄は海だ。海は母だ、ぼくには個人的にも沖縄は母なんだが。ほれ、海という字にはちゃんと母が居るだろう・・・これは三好達治の詩が言っているんだが・・・」 ここで、黒川講義だ。その場に居る者に順に視線を向けながら語る。 知ってるように胎水、胎児が浮かんで発育する羊水だね、その羊水は生命誕生の頃の古代海水の濃度に近いらしい。地球誕生が四十六億年前、最古の生命が海で生まれたのが三十数億年前、多細胞生物の出現は約十億年前、哺乳類の登場は二億年強前、類人猿との共通の祖先からヒトが分岐したのが約五百万年前、現在の人類の祖先がアフリカを出発したのが十万年前だと言われている。我等は、生命三十億年の進化の旅を、羊水の中で十ヵ月で体験するんだ。ね、海は母だろ。裕一郎が「お話が壮大すぎて・・・」と振ると、黒川は「悪い、悪い。話が反れたね」と視線を亜希に固定し直して続けた。 「で、君のその母は朝鮮人なのかい?」 黒川流の問いに顔を顰める人もいるだろうが少し違うのだ。そこには、国籍や民族などに拘らない身に備わった素直さがある。イタリア人かい?アラブ人かい?と何ら変わらない。 「母の父つまり私の祖父は朝鮮人、祖母は日本人です。だから、母は二分の一、私は四分の一の朝鮮人ということになるのかな。私の中の朝鮮は四分の一もなくて小さくて、なにか中でモヤモヤしてますけど」 「なるほど。君が、沖縄男の子を産めば、朝・琉・日の合作だ。ガハハ」 「それは、単なる遺伝子的な話でしょ。そうじゃなくて、身に沁み付いた文化や歴史や感覚が欲しいですね」

亜希は、家庭と言うか近親者や育って来た境遇を想像させない女性だったと思う。「身捨つるほどの恋路はありや」と詠んでも、背伸びを感じさせたり違和感を抱かせたりはしない雰囲気が身に備わっている。その「属性に依らない」とでも主張しているような面構えと、何かを射抜くようで、逆に赦しているような遥か遠くを見ているような目、情が熱く深いとすればそれを自然に隠す効果を発揮する、穏やかで控えめな笑顔。それは母親譲りか・・・。 亜希の母親となれば一層想像できないが、亜希の学生期に亡くなったと言うから、一〇年ほど前なのか。亜希の年齢から考えると、たぶん高志や自分と同世代だろう。早くに逝ったのだなと思うと、つい何か言いそうになって思い留まった。何を言おうとしたのか自分でも判らない。 黒川の「個人的にも沖縄は母だ」は何のことなのか気になったが、訊く間もなくまた、黒川が不躾に語り始める。 「母上が亡くなられては、父上も大変でしょう。逢って励ましているかね?」 「ええ、まあ大変と言うか」と亜希は口を濁した。 裕一郎はすぐに思い出した。黒川送別会の後に呑んだ店で、亜希は確かこう言ったのだ。「母親の轍は踏むまいと思って来たんです」と。いま、亜希の返事が不確かななのは、その「母親の轍」に関わる事柄ゆえのことに違いない。父親が、母を棄て女に走ったのか?だから、大変も何ももう関係ないと。いや、不自然だ。亜希はあの時、妻子ある高志との関係をそう言ったのだ、「母親の轍」・・・と。母親は、妻子ある男との「不倫」関係の中で亜希を産んだのか。いや待てよ、亜希は姉と兄がいると言っていた。どうも判らない。想像を逞しくして考えることではないと思考を中断した。 ヒロちゃんが黒川に噛み付いた。 「ちょっとそこのジイさん、何やねん、合作やとか父親がどうのとか、放っとけや!」 黒川は驚いて補充した。 「いや、ぼくが言おうとしたのは、この国の住民は、元々その合作だと、」 「言い方が悪いんじゃ! いきなり何人やとか・・・。亜希さんが誰の子を産もうが、亜希さんの父親が誰であろうが、あんたに関係ないやろ!」 「ヒロちゃん・・・」と、大空と亜希が同時に嗜めた。ヒロちゃんがふくれている。 「亜希さん、このジイさんに言うたりや・・・。戸籍上の父親は母と離婚しました。実の父親は認知せんと逃げ続けてるインテリ左翼教師やって」 「ヒロちゃん、いきなり何人かと訊いても失礼でも無礼でもない社会を作りましょうね」と大空が言うと、亜希が優しく続けた。 「私の父親のことは、隠す気はないけど言わなくてええんよ。言う必要がある時には私から言うから」 ヒロちゃんのふくれっ面は変わらなかった。

黒川が「失礼した」と頭を下げたが、何か語って終えないと気が済まない男、もちろん変化球を投じた。 「ぼくはねぇ、陶芸の世界に居るんだが・・・」とやり始めた。 焼物の源流と伝播の話だった。中国も朝鮮も琉球も日本も・・・、東アジアが全てが包み込まれる話だった。どちらかが一方的に発信し、一方が受信するだけの伝播ではなく、相互交信・相互影響の賜物だという。中国古陶器が陶器の源流だろうし、七世紀百済では緑釉を施した見事な作品がすでにあり、九世紀新羅では青磁が作られ始めている。一五世紀李氏朝鮮には雪のように白い白磁がすでにあり、一六世紀末の「壬辰倭乱」、日本では「文禄・慶長の役」と教えている秀吉軍の半島侵略では、多数の陶工を日本に連行してまで、その技術を盗もうとした。  ところが、縄文期にまで遡ると、鹿児島県国分市の高台の「上野原遺跡」には、紀元前七千五百年つまり九千五百年前の土器が出土する。これは当時としては実に水準の高い土器で、どうやら火山地帯ゆえの偶然を師として、早くから土器製造技術を持っていたのではと推測されている。佐世保瀬戸越で発掘された一万二千年前の土器、青森県外ヶ浜で見つかった一万六千年以上前の土器が世界最古と言われている。上野原は六千三百年前の薩摩硫黄島:海底喜界カルデラの大噴火、西日本が埋もれ、九州では何と火山灰六〇センチの積灰、南九州で動植物全て消失するのだが、優秀な土器を使いここに生活を営んでいた人々とは誰なのか? どこと繋がる人々か? 有名な、青森県三内丸山遺跡、五千五百年前なのだが、ここからは土器・木製品・装身具・編み物・漆器などが見つかっている。漆器・・・、漆だよ防腐だ。アスファルト塊なども見つかっている。新潟県糸魚川のヒスイ、長野県和田峠の黒曜石などから、交易規模も覗える。これは面白いだろう? 先を聞きたくなる話だったが、大阪のギャラリーじねんで何度も聞かされた、最後は倭人の原圏-朝鮮半島南端部の伽耶と北部九州に跨る倭-邪馬壱国-倭国-ヤマトによる倭国乗っ取り、へと進むのだ。黒川の自説「ユーラシア大陸東部沿岸文化圏」の復権という自称ロマン構想の根拠を示す話で、どこかで止めさせないと朝まで続く話だった。黒川も自覚していてこう言った。 「まぁ長くなるので、今日はこのくらいにしといて上げよう」 ん? ハイ、これくらいにしておいて下さいナ。

ところが、縄文期にまで遡ると、鹿児島県国分市の高台の「上野原遺跡」には、紀元前七千五百年つまり九千五百年前の土器が出土する。これは当時としては実に水準の高い土器で、どうやら火山地帯ゆえの偶然を師として、早くから土器製造技術を持っていたのではと推測されている。佐世保瀬戸越で発掘された一万二千年前の土器、青森県外ヶ浜で見つかった一万六千年以上前の土器が世界最古と言われている。上野原は六千三百年前の薩摩硫黄島:海底喜界カルデラの大噴火、西日本が埋もれ、九州では何と火山灰六〇センチの積灰、南九州で動植物全て消失するのだが、優秀な土器を使いここに生活を営んでいた人々とは誰なのか? どこと繋がる人々か? 有名な、青森県三内丸山遺跡、五千五百年前なのだが、ここからは土器・木製品・装身具・編み物・漆器などが見つかっている。漆器・・・、漆だよ防腐だ。アスファルト塊なども見つかっている。新潟県糸魚川のヒスイ、長野県和田峠の黒曜石などから、交易規模も覗える。これは面白いだろう? 先を聞きたくなる話だったが、大阪のギャラリーじねんで何度も聞かされた、最後は倭人の原圏-朝鮮半島南端部の伽耶と北部九州に跨る倭-邪馬壱国-倭国-ヤマトによる倭国乗っ取り、へと進むのだ。黒川の自説「ユーラシア大陸東部沿岸文化圏」の復権という自称ロマン構想の根拠を示す話で、どこかで止めさせないと朝まで続く話だった。黒川も自覚していてこう言った。 「まぁ長くなるので、今日はこのくらいにしといて上げよう」 ん? ハイ、これくらいにしておいて下さいナ。