たそがれ映画談義: 公園の猫小母さん と 『七人の侍』菊千代

事務所から徒歩3分のところに、旧東海道に面して、かつ街道(疎らな商店街でもある)に直角に交わる路地との角に、狭い公園と言うかまぁ広場のような空間がある。町内会商店会で管理しているはずだ。路地を通ってその先に向かう人の殆どが、広場角まで行って路地へ折れるのではなく、僅かな近道とばかりに街道から広場内を斜めに横切って路地へ進む。

この広場で、コンビニへの行帰りなどにしばしば「猫小母さん」に出遭う。たいていは、仕事帰りの7時8時だった。彼女は自転車でやって来て、将棋や囲碁をする人や休憩する人用に置かれた縁台にドンと座る。彼女が猫の名を二つ三つ呼ぶと、木陰や隣接の家の奥から猫が数匹現れる。猫たちは警戒心強く、広場を横切る人に一々身構えながら小走りに彼女へ向かう。彼女が座る縁台に集まり、抱いてもらったりじゃれたりするのだが、彼女はちょこっとエサを与えはするが、缶詰やレトルト・パックなどを持参しているのでもない。猫たちと小母さんの団らんのようだ。夜11時を過ぎて小母さんに遭遇したこともあった。

彼女がいない時にも二・三度猫に出遭ったが、ぼくがクッキー片などエサをチラつかせツッツと舌打ちをして招き手をしても、決して寄っては来ない。猫たちは、遠巻きに警戒態勢で低く構えジッと視ているだけだ。ヘタに近付いて痛手を負った苦い記憶があるのだろうか、その疑いの視線は、虐げられ裏切られ見捨てられた者に染みついた根の深いものだ。

先日、徹夜の現場を終えての帰路朝6時前、街道から路地へ向かおうとして広場を横切り、また彼女に出遭って、こんなに早朝から?とさすがに驚いた 猫たちが出て来ていて、一匹が縁台にもたれ座る彼女の膝にじゃれている。 初めて声を掛けた「猫ちゃんたち、よく懐いていますね。こんなに朝早くからでは、おうちも大変でしょ。」 「いえ、わたしが懐いているんです。それに家は一人ですし・・・・この子たちは、私なんです」 初めてお顔を視た。女優:永島暎子(映画:83年『竜二』、97年『身も心も』、01年『みすゞ』など。数年前NHKドラマ『ハゲタカ』に出ていたが、どうしているかなぁ~。もう60歳近くのはず。)を老いさせ、ボロ着を着せたようなかつてOLだった風の、たぶん75歳前後の、身なりはともかく気品ある高齢者だった。彼女を「生」へと繋いでいる尊厳のようなものに圧倒され、精いっぱい「ご苦労様です」とだけ返し、立ち去った。

事務所までの僅かの距離、映画『七人の侍』のワン・シーンが思い出された。 確かに、人は、「この存在こそは自分なのだ」と思える時、自身を動かせるのだ。

【映画『七人の侍』 1954年、東宝作品】

言わずと知れた、黒澤明の最高傑作。ここでヘタな作品紹介をしても陳腐な映画評をしても始まらないので止めるが、上の文に引用したシーンについてだけ書いておく。 いよいよ野武士が村を襲い始める初期段階。村防衛網(柵など)に収まりきらない川向こうの外れの家が、皆の進言を聞き入れず移転せずに居た。果せるかな、野武士の急襲で一家は惨殺される。急遽駆けつけた菊千代(三船敏郎)は、命果て逝く母親の手から乳飲み児を受け取り、その児を抱きながら川の流れの中に立ち尽くして叫ぶのだ。「俺だ。こいつは俺だ。」 菊千代の出自とその後とを、ワン・シーン+ワン・トークで表した名場面だ。 ![N0032131_l[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/10/N0032131_l1-300x191.jpg) 『七人の侍』は、一部から「エリート思想だ」「代行主義だ」「インテリの自己満足の投影だ」と言われたりもした。ぼくも昔、菊千代という想像・創作の人物の存在(事実シナリオ執筆時の追加キャラだったと黒澤氏自身の回想譚にある)(何と三船はニヒルにして寡黙な剣豪:久蔵の予定だったという)は「インテリらしい申し訳か?」とふと感じたのだが、最近観て「彼こそがこの映画の作者たちと我々観衆を繋いでいる、映画の中で侍と百姓を繋いでいる」と、言われ続けたことではあるがやや違う趣で強く再認識した。 街へ侍募集に来て数日、宿でコメを盗まれ自分たちは稗を喰い、侍にはなけなしの白飯を出す百姓に、半受諾で百姓といっしょになって侍探しを続けていた勘兵衛(志村喬)が、「このメシ、おろそかには喰わんぞ」と語るシーン。助っ人正式受諾の瞬間だ。 百姓の忍従と小狡い本性を泣いて訴える菊千代に、勘兵衛が目を潤ませ「おぬし、百姓の生まれだな?」と語るシーン。「おぬしは、拙者ら一団の立派な一員だ」と認める言葉だ。 これら名場面を含め、この映画はやはり三船・志村のダブル主演なのだと痛感している。 猫と人を一緒にするな!と聞こえては来るが、公園広場の猫小母さんに遭った帰路、映画を思い出したぼくだった。 それにしても、勘兵衛さんこそ、理想のリーダーやね!

『七人の侍』は、一部から「エリート思想だ」「代行主義だ」「インテリの自己満足の投影だ」と言われたりもした。ぼくも昔、菊千代という想像・創作の人物の存在(事実シナリオ執筆時の追加キャラだったと黒澤氏自身の回想譚にある)(何と三船はニヒルにして寡黙な剣豪:久蔵の予定だったという)は「インテリらしい申し訳か?」とふと感じたのだが、最近観て「彼こそがこの映画の作者たちと我々観衆を繋いでいる、映画の中で侍と百姓を繋いでいる」と、言われ続けたことではあるがやや違う趣で強く再認識した。 街へ侍募集に来て数日、宿でコメを盗まれ自分たちは稗を喰い、侍にはなけなしの白飯を出す百姓に、半受諾で百姓といっしょになって侍探しを続けていた勘兵衛(志村喬)が、「このメシ、おろそかには喰わんぞ」と語るシーン。助っ人正式受諾の瞬間だ。 百姓の忍従と小狡い本性を泣いて訴える菊千代に、勘兵衛が目を潤ませ「おぬし、百姓の生まれだな?」と語るシーン。「おぬしは、拙者ら一団の立派な一員だ」と認める言葉だ。 これら名場面を含め、この映画はやはり三船・志村のダブル主演なのだと痛感している。 猫と人を一緒にするな!と聞こえては来るが、公園広場の猫小母さんに遭った帰路、映画を思い出したぼくだった。 それにしても、勘兵衛さんこそ、理想のリーダーやね!

東京新聞より転載 首相有識者懇が再開

![2013091899070130[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/09/20130918990701301.jpg) 「積極的平和主義こそ、日本の背負うべき看板ではないか。新しい時代にふさわしい憲法解釈のあり方を検討する基礎となることを期待したい」 首相は十七日の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(座長・柳井俊二元駐米大使)の会合で、こう強調した。 この懇談会は、第一次安倍政権で首相が設置。第二次内閣でも今年二月、全く同じ十三人のメンバーで再スタートした。現在は十四人。いずれも講演や論文などで、集団的自衛権の行使を容認する考えを明らかにしている有識者ばかりだ。 柳井座長は八月のテレビ番組で「憲法解釈変更をして、日米の同盟関係をしっかり運用できるようにすることが絶対必要」と強調。 北岡伸一座長代理も「日本の安全保障環境が悪化しているのは事実だ。集団的自衛権を部分的に認めることはあり得ない」と全面解禁を主張した。 懇談会は二〇〇八年に提出した報告書で、公海上の米艦船の防護や弾道ミサイル防衛など四類型で集団的自衛権行使や集団安全保障への参加を認めるように提言した。今回は対象国を米国以外にも拡大する方針だ。 八月の共同通信の世論調査では、集団的自衛権の解釈改憲に「反対」が50・0%に達し、「賛成」は39・4%にとどまっている。 (「東京新聞」9月18日07時01分)

「積極的平和主義こそ、日本の背負うべき看板ではないか。新しい時代にふさわしい憲法解釈のあり方を検討する基礎となることを期待したい」 首相は十七日の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(座長・柳井俊二元駐米大使)の会合で、こう強調した。 この懇談会は、第一次安倍政権で首相が設置。第二次内閣でも今年二月、全く同じ十三人のメンバーで再スタートした。現在は十四人。いずれも講演や論文などで、集団的自衛権の行使を容認する考えを明らかにしている有識者ばかりだ。 柳井座長は八月のテレビ番組で「憲法解釈変更をして、日米の同盟関係をしっかり運用できるようにすることが絶対必要」と強調。 北岡伸一座長代理も「日本の安全保障環境が悪化しているのは事実だ。集団的自衛権を部分的に認めることはあり得ない」と全面解禁を主張した。 懇談会は二〇〇八年に提出した報告書で、公海上の米艦船の防護や弾道ミサイル防衛など四類型で集団的自衛権行使や集団安全保障への参加を認めるように提言した。今回は対象国を米国以外にも拡大する方針だ。 八月の共同通信の世論調査では、集団的自衛権の解釈改憲に「反対」が50・0%に達し、「賛成」は39・4%にとどまっている。 (「東京新聞」9月18日07時01分)

福島の今への大ウソを堂々と叫び推進される「第18回東京オリムピック」への準備は、同時に「原発再稼働・増設・輸出」「集団的自衛権行使(米国などの戦争への直接参加)」「各分野での憲法理念の根本解体」などと共に進むのか? そうさせてはならない!! 安倍氏よ、あんたはオリンピック招致の場ではあっても、世界に対して宣言したのだ。 「私が安全を保証します。状況はコントロールされています」。 「汚染水は福島第一原発の0,3平方キロメートルの港湾内に完全にブロックされている」。 「福島近海でのモニタリング数値は、最大でもWHO(世界保健機関)の飲料水の水質ガイドラインの500分の1だ」。 「健康に対する問題はない。今までも、現在も、これからもない」。

「状況はコントロールされている」「湾内にブロックされている」と公言したのだ。つまり、世界への公約だ。 コントロールせよ、湾内にブロックせよ(それは不可能だ)。実行してみせよ!

三たびの東京オリムピック(1940~2020)

三たびの東京オリムピック(1940~2020)

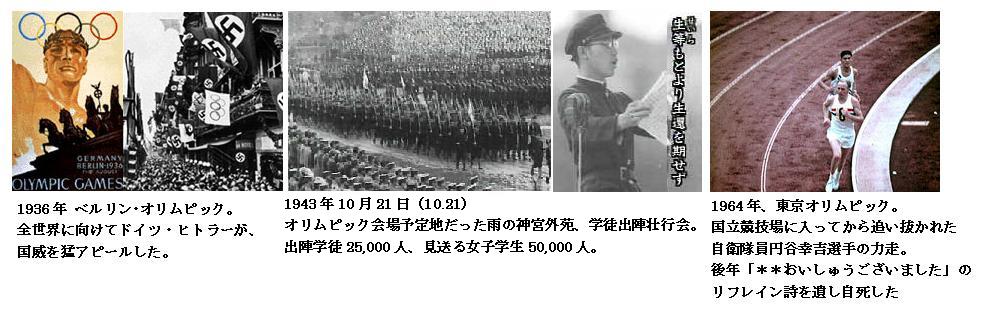

1936年のオリムピックの公式記録映画『オリンピア』【第一部『民族の祭典』第二部『美の祭典』】(監督:レニ・リーフェンシュタール)は余りにも有名だ。ベネチア映画祭で金賞を受賞している。この女性監督は戦後「ナチのプロパガンダに協力した」と世界中から非難口撃を浴びた。

彼女は言っている。「あの頃、ドイツ人は誰もヒトラーのことを疑ってませんでした。ナチスの政権が始まってわずか1年で600万人もいた失業者が激減したんです。短期間に生活はすごく良くなりました。戦争がこれから始まるなんて、誰も考えていませんでした。あの当時、ナチスに反対する人なんていなかったんです。誰ひとりとして!」 「私はナチ党員ではありませんでしたし、ユダヤ人迫害に賛成したこともありません……。私が興味があったのは、“美”だけでした……」 敢えて「映画自体は素晴らしいものだった。それまでのスポーツ記録映画を一変させた」と語る、映画関係者は多く居る。 ちなみに、ベルリン・オリムピック開会式を観た作家:武者小路実篤は「フランス人がナチス式の挨拶をした時、何となく涙ぐんだ。平和が感じられたからだ。」と語り、詩人:西條八十は「ナチス王国でのオリンピアードでは、全てが劇に始まり、劇に終わる。四十年の生涯において最も生き甲斐のあるものに感じた。」(『1930年代論』菊池昌典))と感激して打電報告している。 河西三省アナウンサーの「前畑ガンバレ!前畑ガンバレ!」で有名な実況放送もこの大会だ。

東京オリムピック一回目。 ヒトラーとドイツの威信を賭けた第11回オリムピック(1936年)。 次の1940年の第12回オリムピックはその規定により、決めるべきの開催5年前つまり前年(1935年)ロサンゼルスでの会議では決め切れなかったので、異例の繰り延べで、36年開催地ベルリンで遅れて選考投票が行なわれた。 東京・ローマ・ヘルシンキの最終候補地から、ローマが降りていて(日本がムッソリーニに直訴し降りてもらったと言われている)二都市での投票となり、加納治五郎氏の招致演説などもあり、東京36票:ヘルシンキ27票で東京と決まった。 かくて、史上初の欧米外開催となる、はずであった。 どのような時代、どのような世界情勢、どのような日本の思惑下か・・・。現代史の中で俯瞰したい。 このオリムピックは、日中戦争の本格化などから、外からは米英はじめ欧米の中国侵略を理由とした反対、内からは陸軍の「選手拠出あいならん」や競技候補地神宮外苑に内務省からの猛反対、各種団体から(諸外国からは承認されていない)「満州国選手団の正式参加」の強い要請など混迷を極め、1938年に入ると日中戦争の長期化が予想され鋼材など戦略資材逼迫を理由に陸軍大臣が反対を表明。各国からの「辞退勧告」を受ける形で、日本が「辞退返上」した。俗に言われる「幻のオリムピック」である。 オリムピックを返上して造った戦艦大和の完成が1941年、幻の第12回東京オリムピックが1940年、学徒出陣式1943年。

東京オリムピック二回目。 日中戦争・アジア侵略戦争・太平洋戦争に敗れた日本は、敗戦後アメリカ陣営の一員となり、朝鮮戦争による「特需」を決定的転換点として復興を果たした。 高度経済成長期の入口、先進国の仲間入り、米世界戦略の構成員。沖縄はなお米占領下であっても戦後は終ったと宣言したいのだった。 前回第17回オリムピック(1960年)に立候補しローマに敗れた日本は、次の第18回にも立候補し、1959年ミュンヘンでのIOC総会で欧米三都市を破り開催地に選出された。 東京34票:デトロイト10票:ウィーン9票:ブリュッセル5票であった。 奇しくも、この立候補時の首相は安倍現首相の祖父:岸信介である。 東京タワー完成が1959年、安保闘争が1960年。第18回東京オリムピックが1964年である。 高度経済成長の60年代から、原発汚染の今日に至る、虚像の経済大国の半世紀が始まった。 (円谷幸吉選手の遺書: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E8%B0%B7%E5%B9%B8%E5%90%89 )

東京オリムピック三回目。 さて今回、スカイ・ツリーの完成年(2013年)に決まった、2020年第32回東京オリムピックはどのような構図の中に在るのだろうか? バブル崩壊、少子化・格差貧困社会、雇用と人権の無法状態、先行改憲状態から公式改憲へ・・・、福島原発事故、にもかかわらずの諸外国への原発売込、「集団的自衛権」なる戦争への直接参加、沖縄の軍事基地固定化・強化、近隣国との摩擦、アジア侵略と昭和の戦争の美化と本質忘却、教育・言論・学術・報道での「自省」欠如、ネオ・ナチ勢力の拡大、「改憲=戦後社会の根本解体」を目指す政権党の「昭和旧体制美化(美しい国)」「その日本を取り戻す」「日の丸・君が代強制」「労働法制後退」「団結権否認」「ヘイトスピーチ行動の野放し」「従軍慰安婦問題」「麻生ナチス発言」「自国史への自省を『自虐史観』と呼ぶ作られた世論」「敵基地先制攻撃論」等々、実質改憲社会。つまりは「新たな戦前」時代の宣言なのだ。 オリムピックは目くらましどころか、ある集大成への檜舞台だと為政者は構想している。

開催されようとするこのとき、「開催反対」だけをただ唱えるのではなく、諸外国から『辞退勧告』を引出し、オリムピック開催の前後を ① 脱原発の世界的ムーヴメントの期間として活用する ② 福島-日本列島、日本近海~太平洋の現実をアピールする場とする ③ 集団的自衛権行使=米戦争への直接参加の非を訴える ④ オリムピック景気(確かに建築業界などでは{少なくとも東京では})下で、労働者の売手市場を形成し、賃金ではなく諸権利を「取り戻す」べく、全国全労働者は団結したい。 ⑤ 日本国憲法の世界性・普遍性と「新たな戦前」との明確な違いをクッキリと示す機会としたいところだ.

国家事業の裏面の、国家的思惑も、原発事故の実像も横へ置いて、オリムピック騒動に与する我ら国民は、80年前のベルリンに立っていた文士と何ら変わるところがない。

街 若者の風景

東京に住む者ならたいてい、とりわけ中央線沿線居住者ならほぼ必ず、知っていよう中野駅近くの「中野ブロードウェイ」なる雑居商店街(というか商店窟)で、某有名店の五日間昼夜を工夫した変則工程での突貫工事を終えた。 ここは、大阪で言えば、日本橋の電材・工具の「五階百貨店」、京橋界隈、鶴橋ガード下、昔の「国鉄」大阪駅前繊維問屋街(通りに面して「旭屋書店」があったな)、そして上海で見たニセブランド半露天店・・・などなどに少し似ている。狭い店がギッシリ詰まっていて、中二階を天井の低い二階として使う様はたくましく好みのカタチだ。上層階は高層住宅になっていてくっついて在る隣接ビル(?)はSEIYUだ。その昔、ここの上に青島幸雄が暮していたという。 が、ふと思った。ここには、挙げた例に在る「土着性」というか地元的「個性」が匂わない。聞くところでは、10年近く前、ある傾向から閑古鳥状態から息を吹き返し甦ったそうだ。何あろう「ヲタク文化」だ。チンケでレアで小さなフィギュアが数万円の高値で売られていて、遠方からマニアがやって来る。青年たちは、何やらブツブツ呟きながら歩いていて、食事代と衣服代と交遊費を削って貯めた金を使い果たす。 ヲタクたちが、無「土着質」ながら消え行くものを阻止しているのなら、それは一つの「抗い」だと言えるかもしれない。

が、ふと思った。ここには、挙げた例に在る「土着性」というか地元的「個性」が匂わない。聞くところでは、10年近く前、ある傾向から閑古鳥状態から息を吹き返し甦ったそうだ。何あろう「ヲタク文化」だ。チンケでレアで小さなフィギュアが数万円の高値で売られていて、遠方からマニアがやって来る。青年たちは、何やらブツブツ呟きながら歩いていて、食事代と衣服代と交遊費を削って貯めた金を使い果たす。 ヲタクたちが、無「土着質」ながら消え行くものを阻止しているのなら、それは一つの「抗い」だと言えるかもしれない。

映画にしばしば登場する激務の汗まみれは外食チェーン店、映画『空気人形』(2009年、監督:是枝裕和、主演:ペ・ドゥナ、ARATA)の二人がバイトしていたのがレンタルビデオDVD店、映画『ばかもの』(2010年、監督:金子修介、主演:成宮寛貴、内田有紀)の主人公が就職した先が家電量販大型チェーン店、そして映画『悪人』(2010年、監督:李相日、主演:妻夫木聡、深津絵里)の馬込光代(深津)が勤めるのが紳士服チェーン店・・・、小説『悪人』に登場する佐賀県は国道34号線沿いの風景、全国津津浦浦に展開される何の変哲も無い、そして今やどこの街かも分からない風景は、『悪人』の二人の主人公にとって肌触りの無い社会の現実を映し出す鏡だった。『悪人』主人公:清水祐一が唯一「通じ合えた」女性:馬込光代には、宗教も、思想も、政党も、労組も及ばない何ものかが備わっていた。ぼくが言う「肌触り」とは、人が生きてゆく上で欠かすことのできない、譲れない「通じ合える」「直接性」のことだ。

34号線的風景の社会・現実から「肌触り」を取り戻す作業の代替行為がヲタク行脚だとしたら、ヲタクたちの大切なフィギュアへの執着もまた譲れないものであるに違いない。彼らが『希望は戦争』『こんな戦争なら悪かない』と語り始めるなら、それを産み出す世は、間違いなくぼくたちが作り出したものだ。若者のその発言に出会い困惑して数ヶ月。それが、この国道沿い風景に潜む総ブラック企業社会の深層構造への、それを作り出した社会と企業と労組への、大切なことを労働現場から追い出し片隅へ置き去りにして顧みなかったぼくら日本の大人たちへの、その共犯関係への、逆説的挑発言辞だと理解することにしておく。 「悪人」や「変人」や「バカ者」や「ヲタク」が、国家の操作に乗らないことを祈っている。自分たちの為に学べ語れ抗えと言いたいが、ぼくがしばしば「遅すぎた気付き」に在って右往左往してもなお生きているのだから、諸君何も遅くはないぞ。どんなに奇態であっても、国策に乗るよりはいい。 けれど若者よ、戦争はもっとブラックだ!

ともかくも、ハード工程の現場は終った。次の夜間無し日中作業の現場を一週間でやっつけ、9月半ばには帰阪したい。 9月20日に、女房とその友人夫婦と共に恩師を遠方に訪ねることになっている。

言語、話者人口、公用語、グローバリズム。 そして『バスクにて』

人の口から発せられる言語には、民族・民俗・伝統・歴史・文化・習慣・儀礼・死生観・宗教などなど・・・が宿っている。 それぞれの独自言語には、グローバリズムに抗う精神への可能性と、介在する「国家」の規模や方向性に翻弄される「ナショナリズム」への病理とが、同時に棲息している。

世界で、日常会話に用いられる言語の話者数トップ20は以下の通り。 ①中国語8億8500万人(北京語+近似語) ②英語5億1000万人 ③ヒンディー語4億9000万人(インド) ④スペイン語4億2000万人 ⑤アラビア語2億3000万人 ⑥ベンガル語2億2000万人(インド、バングラデシュ) ⑦ポルトガル語1億7000万人 ⑧ロシア語1億7000万人 ⑨日本語1億2500万人 ⑩ドイツ語1億人 ⑪広東語8000万人(中国) ⑫ジャワ語7550万人(インドネシア) ⑬朝鮮語7500万人 ⑭フランス語7200万人 ⑮福建語7000万人(中国) ⑯ヴェトナム語6700万人 ⑰テルグ語6800万人(インド) ⑱マラーティー語6500万人(インド) ⑲タミル語6300万人(インド) ⑳トルコ語6200万人 以下 ウルドゥー語6100万人(パキスタン他) イタリア語6100万人 ペルシャ語5000万人超 と続く。

ところで、バスク語(バスク人とは系統不明の民族で、イベリア半島のバスク地方に分布する。バスク語は現存するどの言語とも系統関係が立証されていない孤立した言語で、インド・ヨーロッパ語族以前の古言語を引き継いでいるとも言われる)、カタルーニャ語、シチリア語、ボスニア語、 チェチェン語、クルド語、フィンランド語、チベット語、済州語、琉球諸語、アイヌ語などの運命や如何?![722285_1338764164[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/08/722285_13387641641.png)

誰だ、日本語「だけ」が「美しい」と言っているのは。 誰だ、グローバル経済言語こそが、世界を繋ぐとほざいているのは。

上図はバスク地方の位置。右は有名なバスク人たちの肖像。 作曲家:モーリス・ラヴェル(『スペイン狂詩曲』 『ダフニスとクロエ』 『ボレロ』)やエルネスト・チェ・ゲバラらがいる。 かのツィゴイネルワイゼンの作曲家:パブロ・デ・サラサーテもバスク人。 おっと、チリの反ファシズムの国民的詩人:パブロ・ネルーダも、チリ元大統領:故サルバドール・アジェンデも、バスク人。 ( チリ・アジェンデ政権:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%87 ) 現在バスク地方に270万人。海外居住バスク人が1500万人。 (参照:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%AF%E4%BA%BA ) 海を越え、境界を跨ぐバスク人。ヨーロッパの片隅の狭い地域で「バスク独立」を訴えるバスク人。少数民族の矜持と、グローバリズムへの刃と弓矢、反転して照らし出すべき真性グローバルを構想する者の光が放たれている。 琉球諸語や在日朝鮮語に、同じ光が見える。 金時鐘の詩の世界性もそこに在る。 スペイン市民戦争時、フランコ反乱軍を支援するナチスが、史上初と言われる都市無差別爆撃を行なった「ゲルニカ」とは、バスク自治州 ビスカヤ県の都市。何故ナチスがそこに定め、フランコが何故それを承認したのか? 明らかだろう。

*『バスクにて』 昔、友人でもある詩人:S・K氏が限定300部の詩集を出した。記憶では、N0:5の印付だったと思う。タイトルは『バスクにて』・・・。 当時、「バスクにて」に込められた、個的・私的世界の極点を目指し歩む者の孤路と、だからこそ逆に、世界性・全体性を構想する者の悲哀とでも言うべき「見果てぬ夢」の同在性、その彼の格闘の意味を軽視してしまった。その悔情を含め「バスク」への恋情が込み上げてくる。 「少女よ 私に 道を訊くな。 私は 世界の 極北に棲む者だ。」だったか・・・。 S・K氏はぼくたちの争議、職場バリケード占拠闘争に都合が許す限り恒常的に泊り込んだ盟友である。ここ10年、音信不通だ。

8月15日 安倍首相のアジア各国への本音メッセージ

よりによって終戦記念日に”宣戦布告” 狂乱安倍首相を辞めさせないと大変だぞ! (日刊ゲンダイ2013/8/16)

安倍首相は終戦記念日のきのう(15日)、全国戦没者追悼式で式辞を述べた。 これは毎年恒例の行事だが、今年は大きく変わったことがある。歴代首相が必ず触れてきた侵略戦争に対する反省の弁が、そっくり抜け落ちたのである。 安倍は中韓の反発に“配慮”して、靖国参拝は見送った。反省の弁が消えたのは、その腹いせにも見える。狭量、傲慢、幼稚な首相の危うさは目を覆いたくなる。

「先の大戦では、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対し、多大の損害と苦痛を与えました。深く反省し、犠牲となられた方々とそのご遺族に、謹んで哀悼の意を表します」 野田前首相、菅元首相は追悼式でこう述べて、周辺国への謝罪を明確にした。 麻生副総理も首相当時、「多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えております。国民を代表して、深い反省とともに、犠牲となられた方々に、謹んで哀悼の意を表します」と言った。いやいや読んでいるような棒読みで、「心がこもっていない」と批判されたが、それでも反省の弁は一応口にしたのである。 ところが、安倍は一切、アジア諸国への反省を口にしなかったばかりか、歴代首相が必ず、式辞に入れてきた「不戦の誓い」もカットした。 もちろん、事務方は加害者責任も不戦の誓いも原稿に盛り込んだはずで、安倍が独断で「不要」と切り捨てたのである。 「官邸筋は首相が文言を外したことについて、『国内問題として、御霊に捧げるとの思いから省いた』などと言っていました。外国に向けた挨拶ではない、ということでしょうが、それでは歴代政権の式辞は何だったのか。 首相に謝罪と反省の意図がないのです」(官邸関係者) 政治評論家の森田実氏は「これは侵略戦争を認めた村山談話の否定だ」と言ったが、その通りだろう。 安倍が今後、村山・河野談話見直しに動くのは間違いない。安倍は靖国参拝こそ見送ったものの、玉串料を届けさせた萩生田光一・党総裁特別補佐には「靖国への思いは変わらない」との伝言を託した。 「もともと、中韓との関係は冷え切っていますが、『屈するような交渉には応じない』というのが安倍首相の考え方です。靖国参拝を見送れば、譲歩したように受け取られる。 だから、式辞では反省の弁を省き、強気の姿勢を見せたかったのでしょうが、あまりにも子供っぽい意地の張り方で、呆れてしまう。子供のケンカじゃあるまいし、周辺国は呆れている。もちろん、これでは外交になりません。 おそらく、衆参の数を制したことで舞い上がっているのでしょうが、図に乗らない方がいい。権力者は常に謙虚さと相手への配慮が求められる。安倍首相にはそれが決定的に欠落しているのです」(政治評論家・野上忠興氏) 侵略も認めず、不戦の誓いもしないのであれば、安倍は本気で戦争をする気なのだろう。それを終戦記念日に内外に宣言した。 この狂乱首相をどうやってやめさせるか。国民は本気で考え始めなければいけない。 (日刊ゲンダイ2013/8/16。「終戦」「狂乱」等原文のまま)

映画談義: 活劇・美談と [技術力への昭和の努力]賞賛で戦争を語るのか?

『永遠のゼロ』に対して、「こんな戦争なら悪かない」という類の感想が出回っている。何故こうなるだろう? ぼくが危惧していた通りで「ん~ん?」だ。過日、うまく言えないまどろっこしさを発信した。作者や作品に、その因がありはしないか? と。 若い人(40代後半、誠実で公平な人です)から『そこまで著者が責任を取らねばならんというのはちと酷では・・・』との遠慮がちな気を遣った感想をもらった。確かにそうかもしれない。日本国憲法と同じ年齢のぼくには、そうじゃないと言いたいDNAが沁みついている。

昔、アメリカ西部劇(60年代までかな)では「インデアン」は、平気で文明人(白人)の婦女子を殺戮する邪悪で野蛮な悪役として描かれ、西部男の「正義」と勇猛果敢な行動を側面から証明する役割を担って配置されていた。 1970年の二つの映画 『ソルジャー・ブルー』 http://www.youtube.com/watch?v=DV0aphU3l28 (監督:あの『野のユリ』のラルフ・ネルソン、主演:キャンディス・バーゲン)と、 『小さな巨人』 http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=14379 (監督:あの『俺たちに明日はない』のアーサー・ペン、主演:ダスティン・ホフマン、フェイ・ダナウェイ )の登場によって、 ようやくハリウッドは、略奪を開拓と言い換える詐術や一方的見解(西欧中心史観)だけから、ネイティブ・アメリカンを描くことの不当に気付き以降緩やかに変化して行った。 それには、裏面でヴェトナム戦争体験が大きく作用してのことだと言われている。ソンミ村の虐殺と言うのがあって、それが氷山の一角であることが、ヴェトナム帰還兵などから証言されていた。ハリウッド映画が変わることにすら、世界は膨大な惨禍・歴史的事実を差し出さなければならなかったとも言えるだろう。![sblue[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/08/sblue1.jpg)

一方、20世紀の戦争を扱うハリウッド映画には、ぼくらも血沸き肉踊らせた『ナバロンの要塞』などに見られるように、主人公やその同伴者の行動の美談を成立させる為の「お約束」が必要だった。個々の人物の美談にケチ付けする気はないし、彼らの人柄や考え方に時に共感を持ちもした。が、戦争への総論が無いのだ。そこへ足を踏み入れたら、狙いの戦争「活劇」が台無しだ。だから、「お約束」(水戸黄門の「印籠」のような威力の)によって、戦争に於けるアメリカの国威を称えその正義だけは主張しなければならない。戦争を考えることより、戦争「活劇」を楽しんでもらうべきなのだと考えて来たのだと思う。 楽しむ? 活劇? やめてくれ!コトは戦争だぜ。 「お約束」、それはナチスだ。絶対悪ナチスという構図の中で、戦争事態への懐疑を封印し、今画面で展開されている行動も、映画途中で起こった非人間的な悲惨も、すべてナチスと言う巨悪に原因があるのだという訳だ。反ナチ行動は全て善しと言う訳なのだ。そうやって、アメリカの正義の戦争と軍を賛美する映画が量産されて来た。 これも、ヴェトナム戦争~アフガン戦争・イラク戦争への多様な見解が市民権を得、かつてのような「お約束」を動員して戦争を描くことに、いかがわしい思惑が透けて見えると作家たちは気付き、これまたゆっくりと変化した。 (昨今、再びアメリカの戦争をひたすら肯定する、CG満載、ヴァーチャル戦場の好戦映画も多い。 そこではナチスに代わって「テロ」支援国家や「大量破壊兵器」保有国家などが「お約束」役を果たしている)

さて、盆暮の日本の戦争映画はどうだろうか? ここにも「お約束」があって、一つは「悪いのは一部の軍上層部だ」、二つは「天皇は平和を願い、模索していたのだ」というお題目だ。ここに触らない範囲で「反戦」と「平和希求」を語っておれば、それでよしとする風潮だ。その意味では、『ゼロ』は、東宝の作品:1970年『激動の昭和史・軍閥』、東映の作品:1985年『プライド・運命』などと同じ系譜に入る作品だと思う。 ジブリの『風立ちぬ』ですら、宮崎さんが補足発言(?)でようやく「観る」ことが出来るが、いささか苦しい。大先輩に失礼だが、宮崎さん、「ゼロ戦大好き、戦争大嫌い」に立ってしまふ己の自己解放に歩を進めるしかないのではないですか。菜穂子さんという人物キャラの中に、その矛盾一切を封印した宮崎さんの苦渋も読み取れるのだが・・・。

近年の戦争を扱った映画で、ぼくを底から揺さぶったのは、 『さよなら子供たち』(1988年仏映画。監督:ルイ・マル。http://movie.walkerplus.com/mv11862/ ) 『やがて来たる者へ』(2009年伊映画。監督:ジョルジョ・ディリッティ。http://eiga.com/movie/55431/ ) だろうか・・・。![img_543431_67082679_0[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/08/img_543431_67082679_01.jpg) そもそも、戦闘機・空軍をメインにすればどうしても空の上、ヤバイよ。活劇・美談・超人・昭和技術力賛美などを散りばめては、よほどの明確な反戦・反軍・反強権の貫かれていない限り、結果として戦争賛美に与することになってしまふ。それは、やはり著者の責任の範囲だとぼくは思う。

そもそも、戦闘機・空軍をメインにすればどうしても空の上、ヤバイよ。活劇・美談・超人・昭和技術力賛美などを散りばめては、よほどの明確な反戦・反軍・反強権の貫かれていない限り、結果として戦争賛美に与することになってしまふ。それは、やはり著者の責任の範囲だとぼくは思う。

戦争は、地べたで、泥土の上で、沼地の果てで、戦友の血を浴びて・・・、猛火の下で、爆風に逃げ惑う市井の民の群れの中で、疲労・空腹・栄養失調の中で、排外主義満開の世情に在って、親しかった移民の友の収容所送りを黙して見送るしかなかった痛切の中で、女性・児童への制度としての蹂躙を見せつけられる世で、推進されたのだ。

戦争を活劇とすることこそ死者への冒涜だ。戦争は「悪かない」ものなど無い事態なのだと、子や孫に伝えたい。

【余談】 自伝的作品『さよなら子供たち』の監督:故ルイ・マルの奥さんは、『ソルジャー・ブルー』の女優:キャンディス・バーゲンです(1981~95死別)。 それがどうした?ですが、映画ファンのぼくには「なるほど」なんです。 2013年8月15日(68回目の敗戦の日に)

8/2 内田樹講演会。 『ポストグローバル期の国民の歴史』

『国民国家・民族の枠とボーダーを越え、「儲け」以外依拠するモノを持たないグローバリズム経済。 国家にも、民族にも、地域独自文化や民俗にも、帰属意識や忠誠心を持たぬグローバリズム企業。 有利と見れば、トランプゲームのカード総入替えのように、企業への愛着さえ相対化し、まるごとの売却さえ行うグローバル企業。 より安価かつ従順勤勉な労働力、より原材料・運輸コストを容易く入手できる条件、より政情不安なき地域、各種規制(労働法制・建築法制・公害規制など)がより緩やかな場所・・・、それだけを求めて漂流するグローバリズム資本。 不都合あれば、費用対効果に照らし、生産現地の事情・労働者の権利を顧みず、一時退却・閉鎖・本格撤退を為し、生き延びる。 己だけしか乗れない脱出ヘリコプターを確保して、船員には船の死守を命じ任務と義務を放棄する、沈没船の船長のようだ。 だが、にも拘らず今ある国民国家という現実に、諸領域・諸課題で制約されてもおり、国民国家の統治に、各国政権は逆にナショナリズムや民族を持ち出す強権政治を動員して支えている。 グローバリズム資本にとって、国民国家こそが「最終対立矛盾事項」かもしれないのだが、国家も旧来の資本も民族も労働者も越えられなかった地平を超えて行く彼らにも、我々にも、国民国家解体以降のモデルがない。』 (「歴史教育者協議会・第65回大阪大会」内田樹記念講演より抜粋:旧東海道品川宿「たそがれ自由塾」塾頭メモより要約。 演題:『ポストグローバル期の国民の歴史―日本社会はこれからどうなるのか』8月2日、於関西大学、参加者650名)

数十年前なら、「それを超える立脚点こそが『プロレタリア国際主義』なのだ」と返したかもしれない。 だが、ソ連東欧陣営の氷解や、第三世界の民族解放闘争の果ての「開発独裁」を見聞きし、また氷解以前から現在まで、大国による民族抑圧や国家という装置を基本にした国家「意志」が、体制の違いを問わず、残念ながら国家と民の結集軸ツールとされて来たし今もそうだと強く想う。 現在も、国家を運営するに、危機(経済的であれ、政治的であれ、文化的であれ)であればあるほどその傾向は強まっている。そこには20世紀モデルの、いわゆる「体制」云々を超えた文脈を築いてしか読み解けない「全文」がそびえ立っている。 東アジアに目を向ければ、中・韓・日で互いに「ナショナリズム」と「強国志向」が強まり、歴史の改竄や、ひと度は受容れた国際的に定着した評価を否認して「国家」を前面に掲げて、内外に対処している。

日本の「集団的自衛権行使(他国の戦争への参加)」「敵基地攻撃態勢」への準備や、改憲・戦後社会の基本の変更、尖閣諸島問題での対応。 中国の、アジア海域でのヴェトナム・フィリピン・ブルネイへの覇権行動(「中国の赤い舌」)や、バーチャル実戦の戦闘劇:魚釣島(尖閣)侵入者撃退ゲーム・ソフト(激しく売れているという。侵入者一人一人に固有名詞が付き、射殺を繰り返し勝利に至るらしい)などに見る国民を煽る政策。 それは、共に大国主義・覇権主義・排外主義・ナショナリズムの動員だ。何主義を標榜しようがしまいが、国家の維持にそれの動員を強行しているのはどの国家も変わりはない。

自国史への真摯な自省は、ただでさえ苦く困難なことだ。内田樹は、その例として自由と人権の国とされているフランスを挙げている。 フランスでは、初等中等教育や社会的一般合意に、第二次世界大戦の期間(1939~1945)のほとんどの時間(1940年6月~1944年)が、対独敗戦後に成立した親ナチ政権=ヴィシー政権(英国にドゴール将軍の自由フランス亡命政権が在ったとはいえ)による統治であり、つまりは「枢軸国」陣営の一員であったことは、あまり触れられないという。 (2010年の映画『黄色い星の子供たち』はヴィシー政権による、1942年のヴェロドローム・ティヴェールユダヤ人大量検挙事件{婦女子を含む13,000人のユダヤ人無差別検挙・生き残り僅か400人}を克明に描いた。フランスは、つい先年1995年まで、「ヴィシー政権はフランスではない」として国家責任を認めなかった) (ヴィシー政権:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%94%BF%E6%A8%A9) 対独敗戦による休戦協定は、フラン対マルクが戦前の12フラン=1マルクから、20フラン=1マルクになったこと、フランス人捕虜1人解放に対してフランス人労働者3人をドイツ国内の工場に送ること、など過酷であった。そうした背景があったとはいえ、この政権は、イタリアよりも厳しいと言われる「ユダヤ人迫害法」さえ「自主的」に採択した。 (1940年10月:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%83%A6%E3%83%80%E3%83%A4%E4%BA%BA%E4%B8%A6%E3%81%B3%E3%81%AB%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95) もちろん、対独レジスタンスの歴史はあるが、国家としての顔、国内体制は親ナチなのだった。このことを出来れば忘れて欲しいという潜在願望があり、どうしてもその切開が希薄だ。その曖昧さが排外主義極右の蔓延・ネオ・ナチ政党=国民戦線の勢力確保(2012年大統領選挙得票率17,9%)に寄与しているだろうとも言われている。 (国民戦線:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%88%A6%E7%B7%9A_(%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9)

日本に於いては、なお一層「アジア侵略」の当事者であったにもかかわらず、アジア侵略と昭和の戦争の美化と本質忘却、繰り返しての教育・言論・学術・報道での「自省」欠如が、ネオ・ナチ勢力の拡大と、「改憲=戦後社会の根本解体」を目指す政権党の「昭和旧体制美化(美しい国)」「その日本を取り戻す」「日の丸・君が代強制」「アジア侵略否定」「労働法制後退」「団結権否認」「ヘイトスピーチ行動の野放し」「従軍慰安婦問題」「麻生ナチス発言」「自国史への自省を『自虐史観』と呼ぶ作られた世論」「集団的自衛権行使容認」「敵基地先制攻撃論」等々として現出している。 )

国家なるものは原理的には、そのままでは「自国史」への「自省」という頁を破棄して成るもののようだ。それに加えて国民国家や民族を超える意志によって推進されるグローバリズムの席巻により、一層の「自国史検証の野放し」は深化している。 各自国史への「検証機能」が、もう一つの自国史からだけ為されたのでは普遍性を欠くこと(もちろん昭和日本のアジア侵略等に関して世界的に評価は明確だ)を我ら民の教訓として受け止めたい。 だから、かつての『プロレタリア国際主義』の輝きの、21世紀的あるいはグローバリズムを超えて人々が「グローバル」に繋がる『思想』と、そのことを前提とした自国民自らの国際的に耐え得る「自国史」検証の文脈を求めることこそが重要なのだろう。 今、日本の政権党は、グローバリズム経済のリスクや混乱による、生産拠点の自国内への撤退や一時Uターンなどと、グローバル企業の下請けたる国内企業の雇用の困難をも見越して、少子化・労働人口の減少下での安価な労働力を求め、「解雇自由制(金銭解雇)」「限定正社員制度」や突然の「産休三年」「大学の統廃合による減少」(狙いは、60年当時の金の玉子か?)などを打ち出している。 内田樹はこれらの混迷を語り、グローバリズム経済への市民的対抗軸形成の困難を述べ、だからこそ「教育」(30年後にハッキリとした影響・反映が論証できようという)は重要だと訴え講演を終えた。 『プロレタリア国際主義』を超える『*****国際主義』は聴衆たる諸君が探せということのようだ。 『****』を埋めるに、新自由主義とも新保守主義とも一線を画して生きる生産者・勤労者・消費者・生活者そして民主的経営者をグルリと繋ぐ相対的左翼の連帯(社会的左翼)を思い浮かべるが、ピタリ来る用語が見当たらない。30年代の「人民戦線」のようだが違う。見当たらないということは、21世紀に相応しい陣形もその構想もぼくは持ち合わせていないということだろうか? 取り敢えず、『アンチ・グローバリズム「グローバル」連帯戦線』とでも言っておこうか…。

【余談】 「tono-taniの日記」なるブログが、はげしく内田を口激していた(2011年9月)。 話のあらましは、某女子大の「全共闘運動経験者のオーラル・ヒストリー その実践と考察」なる修士論文のインタビュー部分に登場する内田の語りが、「全共闘体験詐称だ」ということのようだ。加えて内田が「ゲバ棒なんてヘナヘナした物で、そんなものでぶたれたって痛くも痒くもない、ゲバ棒なんて『極めて象徴的』なものだ」と語ったことに激怒している。ゲバ棒が象徴を超えて如何に有効なシロモノであったかを述べている。やや柔らかい木材だが、折れたら折れたで有効な使い方があるのだと説明している。「ほんなら、どついたろか」とまであり、言論の応酬としてはいささか穏当を欠いたものになっている。もちろん、内田からは反論はないようなので、応酬ではなく一方的な怒り爆発といったところか? 私見では、「極めて象徴的なもの」と言うのは当たっているし、「いや当時の叛乱での、有効な限界武器だった」というのも当たっている。内田の発言が、当事者の「自省」から来る自嘲的な想いの「象徴」だと読めなくもない。ちなみに、内田は合気道など「武術」の達人(自称)で、書物も出している。それはともかく、 ある種の「錯誤」さえ抱えて行なった事象への経歴詐称疑惑にこだわる、自戒に乏しい論難にどれだけの意味があるのだろうか?

![zouhanyuuri[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/08/zouhanyuuri1-300x208.jpg) が、主眼は1970年東大入学(東大安田講堂陥落の翌年)の内田は、全共闘の当事者などではないとして、「全共闘ヅラ」するなと吠えているようだ。女子学生に経歴を詐称する者の言説など信じられようかと言いたいのだろうか。内田の個人史もブログ作者の論難の根拠も詳しくは知らない。 もし、ブログが言う「全共闘ヅラ」の「詐称性」が事実だとしても、ここでは、何人であれ免れ得ないだろう「自分史」「自団体(党など)史」「自社史」に着いて回る恣意性、「検証機能不在」その普遍性の欠落を想うしかない。そして、他者の自分史の非客観性や非事実(とブログ筆者は考えてしまっている)への怒りに触れ、その百万倍複雑な要素に満ち溢れる「自国史」検証の普遍性・客観性確保の道の困難を想うばかりだ。

が、主眼は1970年東大入学(東大安田講堂陥落の翌年)の内田は、全共闘の当事者などではないとして、「全共闘ヅラ」するなと吠えているようだ。女子学生に経歴を詐称する者の言説など信じられようかと言いたいのだろうか。内田の個人史もブログ作者の論難の根拠も詳しくは知らない。 もし、ブログが言う「全共闘ヅラ」の「詐称性」が事実だとしても、ここでは、何人であれ免れ得ないだろう「自分史」「自団体(党など)史」「自社史」に着いて回る恣意性、「検証機能不在」その普遍性の欠落を想うしかない。そして、他者の自分史の非客観性や非事実(とブログ筆者は考えてしまっている)への怒りに触れ、その百万倍複雑な要素に満ち溢れる「自国史」検証の普遍性・客観性確保の道の困難を想うばかりだ。

昭和日本(明治まで、いやそれ以前までを射程としなければならないが)の「自国史」への検証は、国内の統治者ではなく「国内被統治者」から、植民地(沖縄を含む)の「主権等を簒奪された側」から、軍事行動他で主権と領土と資源を、時に「言葉」「文化」「伝統」をさえ奪われた側から、「昭和日本史」・アジア史・世界史を俯瞰し、見聞きし知ることから始めるのが筋道だ。 「自国史」を無化して進むグローバル経済世界に在って、ワシらが『プロレタリア国際主義』を超えて進むべき道『*****国際主義』への、 それが入口だ。

【学生のような、ぼくの質問】 *グローバリズムは実質アメリカナイゼーションとして進んでいるのではないか? *グローバリズムは、世界のフラット化(言語・通貨など全て)を求め、原理的には国民国家の消滅さえ求めている、と言うが、 グローバリズムこそ「永遠の第三世界」を必要としてはいまいか? *言語・民族・人種・宗教は強固で、たとえば宗教としてイスラム世界、貧困と飢餓の地域を多く持つアフリカ世界・・・。 グローバリズムとそれらとの衝突の構図とは?

【再:余談】 ン十年振りの大学は、当時とは打って変わって表面的には「学の府」の風貌。建物は新しく、キャンパスは清掃が行き届き塵ひとつ落ちていない。 「おちぶれ坂」と「うらぶれ坂」ですれ違う女子学生は、OLのようにキチンと社会人女性の化粧をしていて、これまた「表面的」には美しく「大人」だ。「関係者以外立入禁止」と書かれた貼紙が、各建物の玄関にあった。 地域・市民や社会を拒む「大学」とは何なのか、グローバル企業には門戸を開いているくせに…、などと青く思って、炎天下の坂を下った。![IMGP57031[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/08/IMGP570311-1024x391.jpg)

映画談義: 『永遠のゼロ』と映画『風立ちぬ』を巡って ―ゼロという地雷―

猛暑の中、宮崎駿の新作『風立ちぬ』を観てきた。平日しかも都心ではない街にもかかわらず、映画館はそこそこの入りだった。 宮崎・ジブリの作品は『風の谷のナウシカ』『紅の豚』など大好きだし、そのメイントーンに違和感は持って来なかった。最近、「改憲策動」や「従軍慰安婦問題」への宮崎氏の言動に触れ「フムフム」と強く同意したところでもある。

『憲法を変えることについては、反対に決まっています。選挙をやれば得票率も投票率も低い、そういう政府がどさくさに紛れて、思いつきのような方法で憲法を変えようなんて、もってのほかです。本当にそう思います。法的には96条の条項を変えて、その後にどうこうするというのでも成り立つのかもしれないけれど、それは詐欺です。やってはいけないことです。国の将来を決定していくことですから、できるだけ多数の人間たちの意見を反映したものにしなきゃいけない。多数であれば正しいなんてことは全然思っていないけれど、変えるためにはちゃんとした論議をしなければいけない。( http://blogos.com/article/67026/ スタジオ・ジブリ小冊子「熱風」7月号)

『韓国・聯合ニュースによると、宮崎駿監督は26日、東京で韓国人記者の取材を受け、「日本は早く従軍慰安婦問題に対処し中韓に謝罪するべきだ」と発言した。宮崎監督は二次大戦当時の日本政府は自国民すらも大事にしておらず、当然他国の人も大事にできなかったと発言した。』 ( http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130727-00000011-rcdc-cn 7月27日)

これらの発言により宮崎は、アニメオタクであり、ジブリファンでもあったかもしれない(そんなことないか)「ネトウヨ」からの、下品で・無反省で・不勉強な総攻撃に晒されている。連日書き込まれるコメントと「ベストアンサー」なる「悪宣伝」は目を覆いたくなる惨状だ。

映画を見に行ったもう一つの興味は、同じく「ゼロ戦」を扱った百田尚樹の小説『永遠のゼロ』の映画化(年末公開)以降拡大する賞賛の嵐との対比だ。百田の真意がどの辺りに在るのかについてはぼくなりの感想があるが、各界各層の賛辞は「昭和の技術努力への無条件賛美」「昭和の戦争肯定」という時流に乗った「総右傾化」下のものであるとの疑いを禁じ得ない。( http://www.yasumaroh.com/?p=12781 ) 同じ「ゼロ戦」(映画の主人公:堀越二郎の「九試単戦」こそ、「ゼロ戦」の原型だとされている)をめぐる二つの作品から何を読み取るか、どこに作者の志を観るかは、読者・観客の側に任せられている、ということにしておこう。

ところで、「ゼロ」を扱うことに潜む危うさを「地雷性」と言ったのは、「ネトウヨ」からの浅はかな賞賛や逆に攻撃を呼び起こす可能性のことだけではない。「ゼロ戦」に象徴される、戦前日本の「欧米何するものぞの気概に支えられた技術力アップ」と「カタチに見える成果」への努力と自負が、軍事とないまぜになって進むしかなかった事実を、世界史・アジア史・日本史の中で、世界地図の中で、俯瞰して観ることの困難のことだ。身に沁みついた無垢な「心情」が、軍国日本という全体の中での営みに組み込まれ、自身もその全体からは免れ得ず、グルリと回って自身に帰って来る「迷路」のことだ。その迷路に足を踏み入れたら、自身の本来の無垢な「心情」さえ引き裂かれそうな危機状況を「地雷」と言ったのだ。 採掘や土木工事・鉄道敷設などに大いに役立つ「ダイナマイト」を、それが軍事・爆薬と共に進化したことをあげつらい、否定する者などいないだろう。(ノーベル賞は、ダイナマイト作者ノーベル(遺族や財団)の贖罪行為だとも言われている。 エコ発電の機材を運ぶトラックが通るトンネルは、かつてダイナマイトで開けられたものだ。古来、人類の主要な発明は、火薬・羅針盤・石油エンジン・航空機・ロケット・通信技術・カメラ・気象学・レーダー等々、軍事と無縁に進んだものなど珍しい。だから、堀越二郎氏の努力、鯖の骨の美しく理にかなったカーブに魅了される感性を、切り捨てるような原理主義というか教条的な言い分には同意出来ない。 私事だが、ぼくの身近には1960年代に、欧米の工業製品を日本に売る外資系企業に就職し、「そうではなく日本の工業製品を、国内と海外に売る業務に就きたい」という戦中生まれらしいDNAに苦しみ(?)、願う有名企業へ転身し、努力してそれなりの「出世」をし、先年定年退職した者が居る。その経緯に違和感はない。この日本の勤労者に広く備わっていよう精神を、「反欧米愛国」や「ナショナリズム」の変形だとは全く思わない。 ぼく自身には、「欧米スタンダード」世界への抜きがたい不信が巣食っていて、「ネトウヨ」のアジア蔑視には眉を顰めながら、反欧米言辞には幼い反応をしてしまうことがある。 問題は、そうした「軍事とは無縁に在りたい努力」「自前の製品を…」「独自の技術文化を」という感性や努力が、国家・軍事・為政者に掠め取られて来たという構造だ。そしてまた、その努力の結果に対する立ち位置だ。 堀越氏の戦後の経歴に、新三菱重工参与・東大宇宙航空研究所などを経て防衛大教授とあるが、そのスタンスが今日の「改憲勢力」のような「集団的自衛権行使」「敵基地攻撃可能へ」などという「行け行けドンドン」ではなかったと信じたい。

押井守(『うる星やつら』など)はこう言っている。 「少年や豚や(中年男)を主役として描き続けてきた監督が、青年を主人公に据えるということは、これは実は大変な決断を要することであって」 「豚や少年と違って、{人間の青年}には逃げ道がありません。宮さん、大丈夫かしら――と他人事ながら心配しつつ幕が開きました」 その通りで、映画『風立ちぬ』の主人公:堀越二郎は生身の人物としては、いささか存在感希薄な透明性ある人物だが、病身の妻:菜穂子はもっと生身心を見せない存在だ。「生きねば」というキャッチ・コピーも『もののけ姫』の「生きろ!」からの発展型(?)なのかも知らないが、宙に浮いてしまっている、とは言い過ぎか?

映画公開前後の宮崎氏の発言は、作品のメイントーンが「戦前日本の技術開発努力一般」の中へ吸い込まれてしまうことを危惧したのか、ぼくが言う「地雷性」の整理か、その補足として在ったのだというのは邪推だろうとは思う。思うが、二郎と菜穂子が身を寄せた上司黒川宅で、その妻(声が大竹しのぶというだけで説得力があった)が言うセリフ「菜穂子さんは美しいところだけを見せて去りたいのでしょ」を引いて、「ぼくらは宮崎さんからゼロ戦生産過程での美しい努力だけを見せられたのだ」という某ブログにはやや頷きもした。観客は「風立ちぬ、いざ生きめやも」と想えたろうか? 決して「美しいものだけを」観客に見せたいのではない、と言いたい宮崎・ジブリが、もし作品の外で補足発言しているのだとしたら、今回の作品は「?」かもしれない。まぁ、それほど危ういテーマなのだ。「飛行機大好き、戦争大嫌い」(宮崎)に付着する「地雷」、そこからの脱出を、補足発言も作品内政治的大声も無く描くことは苦く困難なことだろう。まして、『ゼロ戦大好き、戦争大嫌い』では苦し過ぎる。 ゼロ戦はやはり殺戮の道具だし、性能(機動性、燃費、速度など)が優れていたのは、軽く、材質・燃料重量などを軽くしたから、つまり人命(兵士の)軽視が性能アップに寄与したからだと聞いた。 もちろん作品は、取り敢えず作者も観客も「地雷」の地に立っているのだよ、と語る「誠実」を示したと思う。そこに、『永遠の0』と『風立ちぬ』の間の大きな違いがある、とだけは言っておきたい。

今日のグローバル経済システム下の、実質先行改憲社会での、ぼくらの抵抗線の困難は、当時の勤労者や技術者の、労働や研究や生活が国家意志・軍事と切れては成り立ち得なかった困難な状況よりは、何らかの可能性の中に在ると信じたい。 だが、地雷は各所に敷設されたままなのだ。 橋下発言を容認する世論、麻生発言を恥じない面々、集団的自衛権(他国の戦争への参加)行使へ向けた準備(内閣法制局長官に、異例の外務省出身の「集団的自衛権行使」容認派を抜擢)、解雇自由、勤労者の団結権否認、米ブロックの核戦略と独自の核構想を棄てられないからこそ手放さない「原発推進」……。 では、改憲先取り状況下に「地雷」を超えて抗う回路は有りや無しや・・・。ぼくらが問われている。

【追記】 「ゼロ」絶賛が続くネット上に、危惧していた内容の若者からの投稿記事を見た。曰く『こんな戦争なら、悪かない』 感想は本来読者の責任だろう、それはそうだ。だが、この作品のトーンと世情が、若者にそう言わせたのではないと誰が言えよう?

「ブラック・ジョークは撤回しました。」「あっそう。」 とは行かない!

報道によれば、『麻生太郎副総理兼財務相は1日、憲法改正に関連しドイツのナチス政権を引き合いに「あの手口、学んだらどうかね」と講演で述べたことについて「誤解を招く結果となった」として撤回した。』とある。(毎日新聞)

麻生副総理が1日に発表した発言撤回コメント(全文)は次の通り。

『7月29日の国家基本問題研究所月例研究会における私のナチス政権に関する発言が、私の真意と異なり誤解を招いたことは遺憾である。 私は、憲法改正については、落ち着いて議論することが極めて重要であると考えている。この点を強調する趣旨で、同研究会においては喧騒(けんそう)にまぎれて十分な国民的理解及び議論のないまま進んでしまった悪(あ)しき例として、ナチス政権下のワイマール憲法に係る経緯をあげたところである。私がナチス及びワイマール憲法に係る経緯について、極めて否定的にとらえていることは、私の発言全体から明らかである。ただし、この例示が、誤解を招く結果となったので、ナチス政権を例示としてあげたことは撤回したい。』 「誤解」?。これが「撤回」か?

発言全体を見れば、「ヒトラーはいかにも軍事力で(政権を)とったように思われる。全然違いますよ。ヒトラーは、民主主義によって、きちんとした議会で多数を握って、ヒトラー出てきたんですよ。」 「ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。」 この発言のどこが「極めて否定的にとらえている」だ? 誤解は、ドイツ現代史への麻生理解に在る。![20df96fb2eb4bc583ce25cd8f0f3a463[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/08/20df96fb2eb4bc583ce25cd8f0f3a4631.jpg)

大阪で某新興政党が熱狂的に支持される以上に、ナチスが市民に支持されたのは事実だし、議会や投票のルールに一応基づいてナチス政権が誕生したことは事実だ。だが、同時に、それに至る第一次大戦のドイツ敗北、元軍人らの回収先=義勇軍=フライコールによるローザ・ルクセンブルクら暗殺、膨大な戦争賠償金に疲弊するドイツ国家・国民・企業、社会民主党政権下の超インフレ、困窮し報われない層のファシズムへの傾斜(期待)、ワイマール共和国の解体…そうした経緯の中でナチスが勢力を得、そして、ナチスの政権獲得に至る歴史は暴力と血に塗れているのも事実だ(ナチ党内部も)。 政権獲得後も、1933年「国会焼き討ち事件」、反対派議員逮捕下で採択された「全権委任法」(ナチ政府の制定した法律は憲法に背反しても有効とする法律案)による「憲法停止」(麻生が言う「ナチス憲法」は存在しないし、また「ある日気が付いたら」「変わっていた」などというように平穏無音に行なわれたのではない)から国家と党の一体化は進み、第二次世界大戦~ホロコーストへと向かう。

確かに麻生が「ドイツ国民がヒトラーを選んだんですよ」と言う通りだが、それは日本国民が《軍部独裁》を選んだのと違いはしない。違うのは、この自国現代史を痛苦をもって俯瞰する文化や広範な国民理解が、在るか無いか、だ。 第一次大戦末期に終戦を唱えた左派勢力は「国家の敵」だとし、戦時戦後に疲弊し困窮する国民を尻目に蓄財しているとされたユダヤ人こそ「諸国民の敵」だとして攻撃対象を捏造する手口、1923年のナチ党によるミュンヘン一揆(バイエルン州政府へのクーデター)以降の地方政府から攻め上るスタイルや、「全権委任」を得たとうそぶく言動。 現在日本の某新興政党や政権党議員の、「弱者が辛うじて得た権利を特権と呼ぶ悪宣伝」「公務員叩き」「地方掌握からの攻め上り」「白紙委任の民意を得たという詭弁」は、確かにナチスと酷似していて多くの論者が「ハシズム」と呼ぶのも故なくはない。 この度の麻生迷言に対し、某新興政党の代表は「行き過ぎたブラック・ジョーク」「ナチスドイツを正当化した発言でないことは国語力があれば分かる」と言っている。あんた、どんな国語力だ! そしてどんな歴史観だ? 人権や自由や民主主義を「人類の多年にわたる自由獲得の努力」(日本国憲法97条)によって築いて来たはずの、近現代ヨーロッパにして陥った、20世紀の暗部への人類共通の教訓を何と心得る? ブラック・ジョークだなどと語れようか。 8月2日朝日朝刊には『自分を恥じている、許して下さい。と謝るべきだ』(日本大学佐藤綾子教授)とあった。

参照: http://www.geocities.jp/torikai007/war/1943/race.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%81%E5%85%9A%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%8A%9B%E6%8E%8C%E6%8F%A1 http://ja.wikipedia.org/wiki/1932%E5%B9%B4%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E9%81%B8%E6%8C%99

![20130808-00000033-rcdc-000-0-view[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/08/20130808-00000033-rcdc-000-0-view1.jpg)