連載 42: 『じねん 傘寿の祭り』 四、 じゆうポン酢 (9)

四、じゆうポン酢 ⑨

「そうでしょうが! 先日の書類を第三者に転売するなんて、無法もいいとこだ」 「誰が第三者に売渡すと言いました?」 「大阪に郵送するって・・・」 「うちの大阪の事務所ですがな! あんた、タロウの大皿、なんぼで売ったんです? 買うた相手言うて下さい。何やったら、とことん調べましょか? あんた、タロウの大皿で半年金回したんでしょ? 今更ゴチャゴチャ言うんやなく、一年預かるとちゃんと言うときゃええんでしょ! ずーっと月末に支払うと繰り返して、病弱の老人やと軽う見て黒川さんを食い物にしたと言われてもしゃあないでしょ、違います?」 「それは違う。どの画廊もそうやって遣り繰りしてるんだ」 「あのね、あんたこの間、軍用地主の話しましたよね、あぶく銭持ってて目利きも出来ない上得意や言うて・・・。今回の大皿と似てますな。大皿は元々黒川さんのもんや。黒川さんは現物を返すか、代金を払うてくれと言うてるんです。勝手に占有する権利はない、と。どう、似てません? 軍用地主にも、そらあんたが言うような人も中にはおるでしょ。けど、その金の上前撥ねて食うてると堂々と言うあんたがネチコチ非難出来ます? 何やったら金戻して、今日のことは無かったことにして、お望み通りどこかへ債券譲渡しましょか?」 細川は沈黙した。黒川が前回言えなかった分を取り戻すように言う。 「細川君、日本という座布団に胡坐かいて商いするのはもうよしなさい。沖縄へ来た時だけは同情・贖罪気分、沖縄人ツラで居る、日本でできない反戦を沖縄に押しつける・・・、そういう本土デスク左翼もぼくは嫌いだ。だがね、君のように、商いへの負目が在ってかどうか知らんが、自分の本音のいかがわしさを軍用地主の一部を非難して放免しようとする輩はもっと嫌いだね。心から五分の商いをしなさい。そこから全体を見なさい。」黒川流突っ込みは、前のめりで分かりにくい。それにしてもスラスラと語る黒川だった。 「聞いておきましょう。だが、いずれにしても、黒川さんとは終わりですね」  「今日、四月二十八日は何の日か知っているかね?」互いの応酬はチグハグだ。 「 ? 」 「サンフランスシスコと言っても思い付かないかい?」 細川は、黙っていたが、一呼吸おいて力なく言った。 「北嶋さん、サヨクですか?」 「ん? 彼はムヨクだよ。ヨクは翼ではなく欲望のヨク、無欲だ。今日の集金の何割かが彼の懐に入るとでも思っているだろ。ところがそうじゃないんだ。一銭にもならないことでも動く者も居るのだ。それがムヨクだ。解るかいそういうの・・・。憶えときなさい」 黒川さん、悪いけど俺は決して「無欲」ではないぞ、むしろ「無翼」なのだ。裕一郎はそう噛み締めて表に出た。黒川が満足げな表情をしてドアをバタンと閉めて続いた。 集金の報酬を貰おうとは思っていないが、黒川さん、何を予防線を張っているのだ!あんたが言うなよ。 だが、黒川の「沖縄-日本」についての言い分は黒川なりの本音だと思う。「全体を見なさい」などと人に言える自分ではないが、黒川の言い分は直感的で表層的であっても間違ってはいないと裕一郎は思うのだった。黒川のこの理性がどうして実生活や商いでは・・・・・・。

「今日、四月二十八日は何の日か知っているかね?」互いの応酬はチグハグだ。 「 ? 」 「サンフランスシスコと言っても思い付かないかい?」 細川は、黙っていたが、一呼吸おいて力なく言った。 「北嶋さん、サヨクですか?」 「ん? 彼はムヨクだよ。ヨクは翼ではなく欲望のヨク、無欲だ。今日の集金の何割かが彼の懐に入るとでも思っているだろ。ところがそうじゃないんだ。一銭にもならないことでも動く者も居るのだ。それがムヨクだ。解るかいそういうの・・・。憶えときなさい」 黒川さん、悪いけど俺は決して「無欲」ではないぞ、むしろ「無翼」なのだ。裕一郎はそう噛み締めて表に出た。黒川が満足げな表情をしてドアをバタンと閉めて続いた。 集金の報酬を貰おうとは思っていないが、黒川さん、何を予防線を張っているのだ!あんたが言うなよ。 だが、黒川の「沖縄-日本」についての言い分は黒川なりの本音だと思う。「全体を見なさい」などと人に言える自分ではないが、黒川の言い分は直感的で表層的であっても間違ってはいないと裕一郎は思うのだった。黒川のこの理性がどうして実生活や商いでは・・・・・・。

帰りの車内で無口で居た黒川が話しかけて来ようとするのだが、何を言っているのか分からない。が、言いにくそうな表情でボソボソ言っている。気になって、スピードを落として聞いてみた。 「思い出したんだが、あの大皿で回収した百二十万は、残念ながら支払いに消えるね」 「えっ? 消えるねって、何の支払い?」 「大皿だよ」 「美枝子さんが、あれは売るなと言った作品でしょ? 売るなと言うことは黒川自然のものだということですよね?」 「いや、美枝子は知らない。あれは、タロウの姪御さんから一年の期限で預ったものだった。作品が売れちゃった以上、金を払わなきゃならんよね。いやー忘れてた」 「ならんよねって、いくら?」 「売るなら百五十万と言ってたなぁ」 「忘れてた? 言ってたなぁ? 黒川さん、どういうことですか、いいかげんにして下さい。あなたはちゃんと覚えてたはずです。にもかかわらず、とぼけてぼくをこういう風に使う。姪御さんにお願いして百二十万で許してもろうてもチャラ。もし最初に聞いたとおり百五十万となれば三十万の持ち出し。今日の細川作戦は何やったんですか? それではまるで、細川といっしょじゃないですか!」 「細川といっしょにしなでくれるかな。奴は美術ゴロ、ぼくは陶芸愛好家だ。全然違う。ぼくは本当に忘れていたんだ。それにね、姪御さんはいきさつを話せばきっと解ってくれるよ。裕一郎君、諦めなさい。人間、諦めが肝心だ。当事者のぼくが早くも立ち直りを見せているのに、なんだ君は。報われなった努力をいつまでも思い悩む・・・君らの世代特有の女々しさかい? もっと大らかな気持ちで居なきゃ。歴史に名を残した改革者はみんなそれを持っていた。」 究極の黒川マジッックだ。金銭が絡み、しかも労力を伴う案件にも発揮されたのではもう我慢できはしない。裕一郎は大声で怒鳴りそうな感情を抑えようとしたが、ハンドルを握る手の振るえを止められなかった。もう逃げよう・・・無理だ、この男にこっちが潰される。細川に向かって吐いた言葉の無責任を悔いた。 「改革者ではありませんし、歴史に名を残したいとも思いません。けど、タロウの百二十万の件はあなたを許しません。細川に対してぼくは、いわば天に唾してたんですから」

連載 41: 『じねん 傘寿の祭り』 四、 じゆうポン酢 (8)

四、じゆうポン酢 ⑧

激しい雨の日があり、快晴の日があり、梅雨のように空が重い日があった。 家事は、毎朝食と週四度程度の家で食べる夕食は当然のように裕一郎の担当となった。親子を置いて一人で出かけるのはどうにも後ろ髪引かれほとんど出来なかったし、外で食べれば自分の財布が持ちはしない。 細川以外の、小口・中口は全部で八件。順次片付いている。六件は解決だ。もちろん、金額は黒川の説明と大いに違っていた。黒川の言い分は細川大皿百五十万円、他の八件が計二百七十五万円計四百二十五万円だが、先方と確認し合意した額は細川分が百二十万円、他の八件が二百三十三万円、計三百五十三万円だった。回収六件の合計は百六十六万円。残り二件が六十七万円。それでいいと思う。まずは現金化だ。 ギャラリー用物件も、沖縄移住の前と後の黒川の常連客からの情報で候補が絞られていた。三日に一度は下見に出かける日が続いた。時々常連客が訪ねて来ることもあり、在庫の小物を買って行った。茶器・食器・カラカラ(琉球徳利)・琉球漆器などもあり、その都度、四~五万の売上があった。事態は進んでいると実感出来た。

細川との約束の期限が近付いている。四月は二九日が祭日、三〇日が土曜日、翌日は日曜日でありもう五月だ。いずれも金融機関は休み。だから、四月末というのは四月二八日ということになる。 細川に軽く電話した。催促ではなく、連休が始まる今月末は金融機関がいささか変則日程なので、うっかりお間違いないようにと・・・。細川は、二九・三〇が銀行休みとは忘れていた、五月初旬に・・・、と言う。 いえそれなら二七日か二八日でいかがです? お伺いしますので。売買契約書の方、よう読んでおいて下さい。しばらくして、二八日午後一時と返事があった。契約書には、五月一日以降は延滞利息が発生すると記載されている。振込みにせず直接集金を選択したというのは、援軍でも呼ぶのか?

二八日、どんよりと曇っていたが、昼には気温二十七度となって大阪の六月だ。それでも、黒い上着にネクタイを締めて、黒川といっしょに出かけた。「食堂」で早い昼食を済ませた。オバサンに携帯電話の番号を伝え「申し訳ありませんが、ちょっと事情ありまして、今日お昼一時十五分に鳴らして下さい。必ずかけて下さい。時間厳守でよろしく」「電話に私が出たらすぐに切って下さい」と依頼した。オバサンは怪訝な顔をしていたが引き受けてくれた。  約束通り画廊へ行くと、予想通りもう一人男が居た。先日の若い留守番役とは雰囲気が違う。黒川に訊くと初めて見る顔だと言う。細川の横に座り同席する気配だ。裕一郎が先に口を開いた。 「こちらは?」 「ぼくのアドバイザーです」「細川さんの友人です」二人が同時に答え、男は「澤田です」と名乗った。 「そうですか、何かあれば保証なさるとか・・・」と声を落として言う。澤田は照笑いして答えた。 「いえいえそんな、まあ立会人ですよ」 「そうですか。ご苦労様です。しかし、今日は金銭の受渡しだけですので立会っていただくほどのことでは…。前回、全て合意してますし。」 細川がモゾモゾしている。 「大皿の買主から最後の金が半分しか入らなかったんです。で、こうして現金を用意した努力を評価していただき百万円でご容赦願えないかと・・・」 「それは出来ません。もう書類をスポンサーにFAXし、電話でも言い切りましたから。ここからは私の信用問題になります。私がスポンサーにこっ酷く叱られますよ」 細川が、買い手を探すのにずいぶん経費もかかっている、買い手を見付けても聞いていた程の価格では売れない、管理も大変だし・・・、と次々に愚痴った。それはそうでしょうがそれも含めて百二十万で決着したのですから、と返しているところへ携帯電話が鳴った。「食堂」のオバサンだ、一時十五分キッカリだ。出るとオバサンはすぐ電話を切った。 「はい北嶋です。はい・・・、いえ今からお支払いいただくところで・・・。えっ? はい、ええ、いえ、はい、はあ。ええ、黒川さんは横にいらっしゃいます。」電話機を手で塞いで、黒川に「オヤジさんですわ」と苦い顔で言って、電話機を耳に戻した。 「はあ? ええ、立会いの方がお一人。ええ、はい、いや保証人とは・・・ええ、そうします」 電話を切って細川と立会人だという澤田に言った。自然と口調が変わる 「オヤジさんが、もし立会人さんが債務について自分が処理すると仰ってるいのなら是非そうせえと言うてます。それから、今日新条件が出されて金貰えなかったら、先日の書類を大阪へ郵送せえとも言うてます。再度お聞きしますがどうされます。」 「いえ、そういうことでは・・・」 細川は用意していた百万に、事務員に指示して用意させた二十万を加えて支払った。

約束通り画廊へ行くと、予想通りもう一人男が居た。先日の若い留守番役とは雰囲気が違う。黒川に訊くと初めて見る顔だと言う。細川の横に座り同席する気配だ。裕一郎が先に口を開いた。 「こちらは?」 「ぼくのアドバイザーです」「細川さんの友人です」二人が同時に答え、男は「澤田です」と名乗った。 「そうですか、何かあれば保証なさるとか・・・」と声を落として言う。澤田は照笑いして答えた。 「いえいえそんな、まあ立会人ですよ」 「そうですか。ご苦労様です。しかし、今日は金銭の受渡しだけですので立会っていただくほどのことでは…。前回、全て合意してますし。」 細川がモゾモゾしている。 「大皿の買主から最後の金が半分しか入らなかったんです。で、こうして現金を用意した努力を評価していただき百万円でご容赦願えないかと・・・」 「それは出来ません。もう書類をスポンサーにFAXし、電話でも言い切りましたから。ここからは私の信用問題になります。私がスポンサーにこっ酷く叱られますよ」 細川が、買い手を探すのにずいぶん経費もかかっている、買い手を見付けても聞いていた程の価格では売れない、管理も大変だし・・・、と次々に愚痴った。それはそうでしょうがそれも含めて百二十万で決着したのですから、と返しているところへ携帯電話が鳴った。「食堂」のオバサンだ、一時十五分キッカリだ。出るとオバサンはすぐ電話を切った。 「はい北嶋です。はい・・・、いえ今からお支払いいただくところで・・・。えっ? はい、ええ、いえ、はい、はあ。ええ、黒川さんは横にいらっしゃいます。」電話機を手で塞いで、黒川に「オヤジさんですわ」と苦い顔で言って、電話機を耳に戻した。 「はあ? ええ、立会いの方がお一人。ええ、はい、いや保証人とは・・・ええ、そうします」 電話を切って細川と立会人だという澤田に言った。自然と口調が変わる 「オヤジさんが、もし立会人さんが債務について自分が処理すると仰ってるいのなら是非そうせえと言うてます。それから、今日新条件が出されて金貰えなかったら、先日の書類を大阪へ郵送せえとも言うてます。再度お聞きしますがどうされます。」 「いえ、そういうことでは・・・」 細川は用意していた百万に、事務員に指示して用意させた二十万を加えて支払った。

領収書を渡し、丁寧に頭を下げ、引上げようとした時、細川が黒川に言った。 「黒川さん、こんな手使うんですか? もう、誰も取引しませんよ。我々の紳士的な業界の常識を踏み外しては、今後はお付き合い出来ませんよ」 裕一郎は振り返って睨んでいた。 「細川さん。こんな手って、一体どんな手です?」

通信録: ぼくらに棲み付いている「宗主国性」

=前頁続き= その女性作家は、有名な『ある神話の背景』(73年)で、いわゆる「聞取り」を重ね「軍命はなかった」論を展開した。 クリスチャンである彼女が「集団自決」の見本(?)として持ち出す話に『マサダ集団自決』というのがあるそうだ。

【以下、文芸評論家・山崎行太郎ブログ: http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/ より】 ![c10064427b5402b5b4ed4d4134733f20-300x237[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/01/c10064427b5402b5b4ed4d4134733f20-300x2371.jpg) マサダというのは、ヘブライ語で「要塞」の意味で、西暦73年、ローマ軍に追いつめられたユダヤ人960名が集団自決した場所だそうだ。 西暦70年にエルサレムがローマ軍によって陥落させられた後のユダヤ人の最後の拠点で、 三年間持ちこたえたが、西暦73年に陥落、その際、ここに立てこもっていたユダヤ人は、ローマ軍に降伏するより集団自決を選んだそうだ。 曽野は言う。 『日本人とユダヤ人の大きな違いは、マサダの自決をどう評価するか、において見ることができる。イスラエルでは、マサダの集団自決を、非人間性や好戦性の犠牲者として見るどころか、そこで自決した960人の人々を、ユダヤ人の魂の強さと高貴さを現した人々として高く評価したのであった。しかし沖縄では、集団自決の悲劇は軍や国家の誤った教育によつて強制されたもので、 死者たちがその死によって名誉を贖ったとは全く考えてもらえなかった。』(06年4月『集団自決の真実』前書き)-「ある神話の背景」再版- 曽野は、これを美談、自決の鏡としてしばしば持ち出す。 **************************************** 彼女の考えを示す発言: *大型台風被害について、 「一晩くらいの事で何でそんなに避難者を甘やかすのか、避難するなら健常者は食糧寝具くらい自分で避難所に持って来るのが普通」 *新潟県中越地震について、 「避難者は甘え過ぎだ。寝具を担いで逃げるのは当たり前。自分ならガス漏れの心配のない所ですぐに火を熾して米を炊く。 必要なものが手元にないのなら、その辺で調達してくる才覚も必要だ」 【その辺ってどの辺だ?窃盗の勧めか! (品川宿たそがれ野郎)】 (参照: http://dj19.blog86.fc2.com/blog-entry-174.html http://blog.goo.ne.jp/hienkouhou/e/5123ac27fa4a13fed8c3eee97200a646 他)

マサダというのは、ヘブライ語で「要塞」の意味で、西暦73年、ローマ軍に追いつめられたユダヤ人960名が集団自決した場所だそうだ。 西暦70年にエルサレムがローマ軍によって陥落させられた後のユダヤ人の最後の拠点で、 三年間持ちこたえたが、西暦73年に陥落、その際、ここに立てこもっていたユダヤ人は、ローマ軍に降伏するより集団自決を選んだそうだ。 曽野は言う。 『日本人とユダヤ人の大きな違いは、マサダの自決をどう評価するか、において見ることができる。イスラエルでは、マサダの集団自決を、非人間性や好戦性の犠牲者として見るどころか、そこで自決した960人の人々を、ユダヤ人の魂の強さと高貴さを現した人々として高く評価したのであった。しかし沖縄では、集団自決の悲劇は軍や国家の誤った教育によつて強制されたもので、 死者たちがその死によって名誉を贖ったとは全く考えてもらえなかった。』(06年4月『集団自決の真実』前書き)-「ある神話の背景」再版- 曽野は、これを美談、自決の鏡としてしばしば持ち出す。 **************************************** 彼女の考えを示す発言: *大型台風被害について、 「一晩くらいの事で何でそんなに避難者を甘やかすのか、避難するなら健常者は食糧寝具くらい自分で避難所に持って来るのが普通」 *新潟県中越地震について、 「避難者は甘え過ぎだ。寝具を担いで逃げるのは当たり前。自分ならガス漏れの心配のない所ですぐに火を熾して米を炊く。 必要なものが手元にないのなら、その辺で調達してくる才覚も必要だ」 【その辺ってどの辺だ?窃盗の勧めか! (品川宿たそがれ野郎)】 (参照: http://dj19.blog86.fc2.com/blog-entry-174.html http://blog.goo.ne.jp/hienkouhou/e/5123ac27fa4a13fed8c3eee97200a646 他)

国家の為、天皇の為、民族の大義の為の「殉死」を尊いとするのは、彼女の勝手だが、その「尊い」「殉死」を軍・兵士の「自決」に求める、あるいは自身に求めるのなら同意はしないが、ひとつの考えとして認めよう。 だが、沖縄で、座間味島・渡嘉敷島で死を遂げたのは、指揮官でも日本軍兵士でもなく、強制集団死に追いやられた民間人島民であり、 米軍上陸に際して日本軍陣形を漏らすスパイとされ日本軍に処刑された島民なのだ。殉死・自決を称えたいとしても、指揮官を先頭に軍民全員がユダヤの大義に殉じたとされる2000年も前の『マサダ』(「史実じゃない『神話』だ」との説もある)と、沖縄の現代の強制集団死には、大きなそして根本的な違いがある。 敗戦を14歳を間近にした13歳で迎えた文学少女の自己解体を押し留める「思想」が、何故、準植民地であった、ヤマトではない沖縄の、離島の貧しくひもじい人々に、いわれもなく被せられ代行を強要されなければならないのか? 「憶えにくいので」と彼女自身が作った下記の慶良間諸島の島名覚え歌にその答えがあるように感じるのだ。 『慶良間ケラケラ、座間味ザマミロ、阿嘉アカンベエ』・・・。(ウィキペディア) 彼女にとって、沖縄-琉球は他者なのだ。本来、自己があって、五分の他者がある。が、ここでは、自己の内部矛盾を、自己の抱え切れないものを 背負わせてOKな他者なのだ。「宗主国」ヤマトの大義を圧し付けても、自己の「殉死」への憧れを代行せよと求めても、何を被せてもOKな 「絶対他者」、すなわち「宗主国」にとっての「植民地」なのだ。 それは、そのまま、現在の沖縄と日本の関係を映し出している。 沖縄の米軍基地を県外へ、と聞けば「本土の沖縄化だ」「全国基地化だ」としか反応できないぼくら自身(ぼく自身そう言って来た)に、 「宗主国性」の変異種など棲みついてはいないと言い切る自信は、ぼくには無い。

ぼくは、今、彼女より5歳年長のある女性詩人を思い浮かべている。 同じく軍国日本の末期に女学生であり、年齢から言えばその女性詩人が彼女たちの前に立ち、軍事教練を仕切っていた上級生だと捉えても、時代と世代の構造としては分かり易い。その数年の差(実は半当事者と少女の違いは大きいとは思うが)を強調したいのではない。その違いを相対化できるか否かの、思想的構えや深度の差を言いたいのだ。 優等生であり、四百人の女生徒の軍事教練を率先して推進し、軍務教官から褒められる軍国少女でもあったという女性詩人の、戦後間もない時期の痛々しくも鮮やかな回生の記憶だ。 だが、その詩人は、彼女のように他者に己が美学(?)=『神話』を、しかも筋違いに押し付けて、幼い「美学(?)」の崩壊を回避し続けて生き延びるのではなく、慟哭の自己解体を経て回生を遂げた。 聖心女子大英文科卒のインテリ・クリスチャンよ! その痛苦と誠実を少しは知れ。 ーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

![733b3ee69a7af94133fc2a0f8d97c4922[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/01/733b3ee69a7af94133fc2a0f8d97c492211-150x150.jpg) 夏草しげる焼跡にしゃがみ/ 若かったわたくしは/ ひとつの眼球をひろった/ 遠近法の測定たしかな/ つめたく さわやかな!// たったひとつの獲得品 (茨木のり子「いちど視たもの」より)

夏草しげる焼跡にしゃがみ/ 若かったわたくしは/ ひとつの眼球をひろった/ 遠近法の測定たしかな/ つめたく さわやかな!// たったひとつの獲得品 (茨木のり子「いちど視たもの」より)

ほろ酔い通信録: 年末・年始 あれこれ

年末から帰阪している。記憶に残る年末・年始となりそうだ。

年末: 女房の呼掛けで、息子三人(調理人・教員)の妻の親が、「**夫妻の親の会」(仮称)に集まって忘年会をした。 いささか珍しい集いかもしれないが、茨城・奈良・大阪から娘宅訪問を兼ね駆けつけての参集でもあった。 娘の夫の両親の呼びかけ、その一人は自称「たそがれ野郎」・職業不詳の怪しげな男。その男の息子の女房の親という縁とは言え、 よくぞ参集して下さったものよ、 と感謝の気持ちでいっぱいだ。 同世代が七人、それぞれ初対面(我が夫婦を除いて)でもあったが、すぐに打ち解けて呑んで食って、それはそれは楽しい会とはなった。 盛り上がった勢いで「毎年は無理でも、二年に一度は集まろう」との提案もあり、当方が大社長・高級官僚ではこうは行かないよな、との身勝手な言い分に、女房から「何を開き直った自慢をしとるんや? 老年フリーター君!」と早くも当然の突っ込みあり。 ともあれ、息子とその妻の組合せの妙への「なるほど」感が倍化した忘年会だった。

年始:  元日、子や孫が我がボロ家に集まり、孫の成長を喜ぶよりは、我が年齢を再確認させられたことだった。 三歳女児の言動に、何故か書いている小説モドキに登場させた女性たちのことばかり想っていた。 偏差値・体力・職業・収入・キャリア・・・そんなことはどうでもいい(とは言わないが、そして基礎的な「人間力」を身に付けよと強く思うが)、 それよりも、孫よ!どうか「賢い、いい女」になってくれ! ますます若者が生きにくい社会ではあるけれど、顧みられなくなった価値、浮世偏差値では計れない価値、を生きる「おんな」 になってくれ! 爺はいつでも応援するぞ・・・とつぶやいていた。

元日、子や孫が我がボロ家に集まり、孫の成長を喜ぶよりは、我が年齢を再確認させられたことだった。 三歳女児の言動に、何故か書いている小説モドキに登場させた女性たちのことばかり想っていた。 偏差値・体力・職業・収入・キャリア・・・そんなことはどうでもいい(とは言わないが、そして基礎的な「人間力」を身に付けよと強く思うが)、 それよりも、孫よ!どうか「賢い、いい女」になってくれ! ますます若者が生きにくい社会ではあるけれど、顧みられなくなった価値、浮世偏差値では計れない価値、を生きる「おんな」 になってくれ! 爺はいつでも応援するぞ・・・とつぶやいていた。

**始め: 小説モドキ『じねん傘寿の祭り』のこと。 小説モドキで、間もなく(次章で)、裕一郎は亜希と再会する。 再会は本島の玉城方面の海岸沿いだったのだが、粗原稿に目を通していた親しい女性読者から、「再会シーンは、是非離島にして欲しいわ」との要望通信があって、簡単に「ええですよ」と返した。その読者は、青い空、澄んだ海を背景にした再会を期待したのか・・・。 ちょい書換え変更すれば済むだろうと、ぼく自身嵩をくくっていた。 黒川にはダウン症の息子ユウくんが居り、日帰往復可能な島でないと、辻褄が合わない。しかも、設定されている経済状態からも、飛行機で石垣島日帰り・・・では不自然なのだ。日帰可能な離島で、海が綺麗で、ヒロインが居るに相応しい景色で・・・と難しい。

小説モドキで、間もなく(次章で)、裕一郎は亜希と再会する。 再会は本島の玉城方面の海岸沿いだったのだが、粗原稿に目を通していた親しい女性読者から、「再会シーンは、是非離島にして欲しいわ」との要望通信があって、簡単に「ええですよ」と返した。その読者は、青い空、澄んだ海を背景にした再会を期待したのか・・・。 ちょい書換え変更すれば済むだろうと、ぼく自身嵩をくくっていた。 黒川にはダウン症の息子ユウくんが居り、日帰往復可能な島でないと、辻褄が合わない。しかも、設定されている経済状態からも、飛行機で石垣島日帰り・・・では不自然なのだ。日帰可能な離島で、海が綺麗で、ヒロインが居るに相応しい景色で・・・と難しい。  美しい慶良間の海を思い付き、「あのこと」を気にしつつ、つい渡嘉敷島にしてしまった。高速艇で那覇から35分だ。船の出航時刻表、ヒロインは何をして食っているのか、景色、土地勘・・・、グーグルアースで調べたり、観光案内HPを繰ったり、と苦労した。小説モドキに、慶良間諸島の「強制集団死」を半端にアレコレ書くつもりはもちろん無いがより知っておくべきだと、知ってるつもり事項を紐解いていろいろ読んでいた。 で、つくづく、「強制ではない」「大義に殉じた尊い自決だ」と主張する某女性作家の幼い日からの「美学(?)」とその処理方法にへばり付き、あまねく国民に行き渡っている「宗主国性」を想った。(次頁へ続く) 登場人物の再会場面を何処にするか・・・それが、こんなに大仕事だとは思わなかった。渡嘉敷島に変更したばっかりに、いや「したおかげで」、その女性作家の倒錯の意味に出遭い考えることも出来た訳だ。 物語を知っているその読者が、たそがれ野郎が近い離島・慶良間方面を選ぶだろうと踏んで、「離島にして欲しいわ」と要望して、「強制集団死」を熟考させようとしたのだと思えてならない。

美しい慶良間の海を思い付き、「あのこと」を気にしつつ、つい渡嘉敷島にしてしまった。高速艇で那覇から35分だ。船の出航時刻表、ヒロインは何をして食っているのか、景色、土地勘・・・、グーグルアースで調べたり、観光案内HPを繰ったり、と苦労した。小説モドキに、慶良間諸島の「強制集団死」を半端にアレコレ書くつもりはもちろん無いがより知っておくべきだと、知ってるつもり事項を紐解いていろいろ読んでいた。 で、つくづく、「強制ではない」「大義に殉じた尊い自決だ」と主張する某女性作家の幼い日からの「美学(?)」とその処理方法にへばり付き、あまねく国民に行き渡っている「宗主国性」を想った。(次頁へ続く) 登場人物の再会場面を何処にするか・・・それが、こんなに大仕事だとは思わなかった。渡嘉敷島に変更したばっかりに、いや「したおかげで」、その女性作家の倒錯の意味に出遭い考えることも出来た訳だ。 物語を知っているその読者が、たそがれ野郎が近い離島・慶良間方面を選ぶだろうと踏んで、「離島にして欲しいわ」と要望して、「強制集団死」を熟考させようとしたのだと思えてならない。

連載 40: 『じねん 傘寿の祭り』 四、 じゆうポン酢 (7)

四、じゆうポン酢 ⑦

「じねんと、ゆういちろうで作ったから、名前はじゆうポン酢がいいよ。」 昔、世の中には、二人の名前が冠されたカンパニーが沢山あった。きっとこういう事態を解決する智恵だったのだ。その智恵を、ユウくんはチチとハハの溝を受け止める智恵として採用して来たに違いない。そう思うと、送別会で「沖縄に行ったらすぐに出してね」とゲーム機のことを黒川に言っていたのは、実はチチにではなくハハに言ったのだと思えて来るのだった。ハハ、もし沖縄行きがどうしても嫌なら、一時ぼくがチチを看てもいいんだよ、と。 二人はある羞恥を抱いて急に押し黙り、無言で食べた。黒川が、沈黙に耐えかねてか小声で言った。 「この煮魚、実に美味いねぇ。ゴボウの具合がいい。硬すぎず柔らか過ぎず。うん、最高だ」 「そうですか? そんなに褒められたら、また作りたくなりますね」 「頼むよ。楽しみだねえ」 あ~ぁ、一件落着だ。

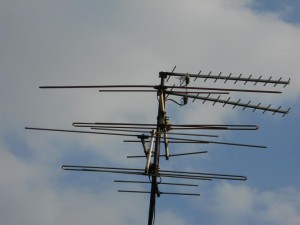

「裕一郎君。来なさい」 裕一郎は、自室で「大皿の細川」以外の小口・中口の回収を考え、住所録・勤務先などを一覧にしていた。黒川の声に「ハ~イ」と返事して、隣室に向かうと親子でテレビの争奪戦をしている。ユウくんの言い分はもうすぐゲームは終るからちょっと待って、黒川の言い分は、すでに三十分待っているが一向に終る気配がないんだよ。黒川が裕一郎を呼んだのは、線繋ぎの行動を催促しているのだ。顔が「君が、食後すぐに線を繋がないからだ」と暗に責めていた。 屋上に上りアンテナに接続、ベランダの波板屋根に投げ落とし、支柱を二度巻いて降り、ベランダから部屋へ・・・。黒川は、渡したメモ通りのものを過不足なく購入していた。室内のステップルは今夜するとして、屋外の固定は明日することになる。二十分ほどで接続を完了した。 「さあ、テストしてみよう」黒川は気合が入っている。よほど、早くテレビが観たいのだ。 テストさせてな、と言うとユウくんはあっさり応じた。テレビが見える状態ならユウくんだって観たくもあるのだ。切り替えると、テレビは美しく・鮮やかに映っていた。 「裕一郎君、やるじゃないか。調理人であり電気工事人。万能だね君は」 「その手には乗りませんよ…。アンテナ線を繋いだだけでしょ」 ユウくんが歓声を上げた。 「キレイ! わぁ~、ドラエモンだよ」 しまったこれは長引くと思っていると、黒川もしばらくドラエモンを観ていた。間もなく番組は終了して、ユウくんを風呂へ誘導できた。 「今夜、何か観たい番組があるんですか?」 「いや、特にないよ、早めに繋いで欲しかっただけだ」 テレビを台ごと四五度黒川側に向けた。これで、観る位置は親子五分五分だ。

深夜、トイレに立つと、隣室の障子を通してテレビの光が廊下を薄く照らしていた。音声もかすかに聞こえる。トイレから戻って、新聞のテレビ欄を観ると、古い映画の深夜放送があった。黒川が観ているのは、これに違いない。『ここに泉あり』という今井正監督の五六年製作の映画だ。五六年と言えば、黒川は三十歳直前のはずだ。その頃観て心に触れるものがあったのだろう。

舞台は敗戦二年後からの数年、貧乏楽団=市民交響楽団の設立とその維持に悪戦苦闘する、楽団員とマネージャー、支える人々・・・。製作は五六年。社会は朝鮮戦争特需を経て復興を確かなモノとし、沖縄を除く「日本」は、来たる「所得倍増」の六〇年代への手前を驀進していた。比嘉がヤマトの大学へ「留学」する五九年の三年前だ。 裕一郎も後年、九〇年代に、高志が居たころと去った後の「(株)ワイ・トラップ」のハチャメチャ経営を見るような気分で、テレビ放映を観た。 映画は、理想主義というよりは、五六年時点ですでにやや時代遅れだっただろう楽団員の感性を、哂うのでも過剰に讃えるのでもなく、そこに確かに在った「我ら」・協働・共助・自治とドタバタ悪戦苦闘の素人経営を、ある愛おしさを込めて等身大に描こうとしていた。 ラスト・シーンで、山の分校への出張演奏会の帰り、山の上から「さよ~なら~」と呼びかける子供たちを遠くに見て楽団員たちが手を振って応える。団員が言うのだ「あの子たちは、もう二度とこんな演奏会を聴けないかもしれないな・・・」と。そこが、勘違いだと糾すのは容易い。確かに、その後社会は加速度的に発展し、機械文明・家電文化は進んだ。林業は荒廃し、子供たちは都会に出、「演奏会を聞けない」どころかロカビリーに浮かれただろう。けれど、作者と楽団員が言ったのはそんなことじゃない。「あの子たち」ではなく「俺たち」が、こうしたことに汗水流すことなど、「二度と」できない社会に向かっているの「かもしれない」、そう言ったのだ。そして・・・、「そうはさせるまい」と言ったのだ。

舞台は敗戦二年後からの数年、貧乏楽団=市民交響楽団の設立とその維持に悪戦苦闘する、楽団員とマネージャー、支える人々・・・。製作は五六年。社会は朝鮮戦争特需を経て復興を確かなモノとし、沖縄を除く「日本」は、来たる「所得倍増」の六〇年代への手前を驀進していた。比嘉がヤマトの大学へ「留学」する五九年の三年前だ。 裕一郎も後年、九〇年代に、高志が居たころと去った後の「(株)ワイ・トラップ」のハチャメチャ経営を見るような気分で、テレビ放映を観た。 映画は、理想主義というよりは、五六年時点ですでにやや時代遅れだっただろう楽団員の感性を、哂うのでも過剰に讃えるのでもなく、そこに確かに在った「我ら」・協働・共助・自治とドタバタ悪戦苦闘の素人経営を、ある愛おしさを込めて等身大に描こうとしていた。 ラスト・シーンで、山の分校への出張演奏会の帰り、山の上から「さよ~なら~」と呼びかける子供たちを遠くに見て楽団員たちが手を振って応える。団員が言うのだ「あの子たちは、もう二度とこんな演奏会を聴けないかもしれないな・・・」と。そこが、勘違いだと糾すのは容易い。確かに、その後社会は加速度的に発展し、機械文明・家電文化は進んだ。林業は荒廃し、子供たちは都会に出、「演奏会を聞けない」どころかロカビリーに浮かれただろう。けれど、作者と楽団員が言ったのはそんなことじゃない。「あの子たち」ではなく「俺たち」が、こうしたことに汗水流すことなど、「二度と」できない社会に向かっているの「かもしれない」、そう言ったのだ。そして・・・、「そうはさせるまい」と言ったのだ。

ふと、出演者の一人、岸恵子を想った。GHQが与えたのだといわれる婦人参政権などを超えて、与えられただけではない確かなものも掴み、戦後社会に立ち向かおうとする姿。収入や地位では計れないものの価値を生きようとする、戦後初期女性の知性を代表するような凛とした佇まい。それを感じさせてくれた。その若き日の横顔は誰かに似ていると思ったが、それが誰なのか思い付かなかった。妻か、高志の妻吉田玲子か、共に争議を闘った女性組合員か、経営時代の女性社員か、じねんの妻黒川美枝子か、ノザキの仕事で組むことの多かった元請会社の松下亜希か、その全てか・・・? そういう像を押しつけられては、相手も迷惑だろう・・・。 自分がもう少し、ユウくんが言う「じ・ゆう」方式を心から実践できていたら、仕事でも家庭でも、そして「闘い」でも、人と別れずに済んだのかもしれない。まだわずかに時間はある・・・。そう想っているうちに裕一郎は眠りに落ちていた。

連載 39: 『じねん 傘寿の祭り』 四、 じゆうポン酢 (6)

四、じゆうポン酢 ⑥

ペンチを持って来てもらいアンテナ線を短く切断して、同じものを十二M以上と確認して「じゃあ行って来ます」と言うと、「いやぼくが行くよ」と来た。変だなと思っていると、 「その間に、どうかね煮魚作ってみるかい」と来た。 「『メシ?もちろんぼくがこさえているさ』、じゃなかったんですか」とからかったが、怯む相手ではない。 「君が、より美味いものを喰いたかろうという気遣いだよ。いちいちひがみっぽい反応をする男だねえ君は・・・。その癖はどこで付いたのかねぇ、全共闘かい?労働争議かい? どうなんだ、するのかね? 君がアンテナ線を買いに行き、煮魚はぼくがしてもいいんだよ」 「作らせていただきますよ!」 不貞腐れて返答したが、 「そうかい、じゃあ行って来るよ。」とケロリとしている。切った線の現物見本と、必要メートル数を書いたメモを渡した。 メモには要所要所に留めるバンドと室内壁に固定する絶縁ステップルのスケッチも描いた。

ゴボウを太めに切って、アク抜き水に晒した。醤油・みりん・酒・水が1:1:4:4の「酒八方」を煮立ててから、鯛の「ような」魚とゴボウを入れ強火で煮る。再び煮立って中火にして落し蓋をする。途中で、味見すると、これがすこぶる美味。煮汁が多かったので、別の鍋に半分移し、冷蔵庫にパックがあった豆腐と野菜庫のネギでもう一品作った。もちろん最初に味噌汁を作っておいた。 黒川が、途中で出会ったユウくんと揃って帰って来て言う。 「しまった。スーパーで海ぶどう買ったときポン酢を買い忘れて、で、線を買いに行ったついでに買おうと思っていたのに、また忘れたよ。裕一郎君、ポン酢を作りなさい」 「作りなさい? 作れませんよ、どうやって作るのか知りませんし」 「おととい、あんなに上手くドレッシングを作ったじゃないか」 「ドレッシングとポン酢は別です」 「何を言ってる。醤油・出汁・酢・みりんがあればOKだ。簡単だろう?」 簡単ならあんたが作れよ!と言い返したところで、意味は無い。え~い。この煮汁を使うか。煮汁を少量掬い取り濾して冷やし、黒川が言うように味を見ながら醤油・みりん・酢ではなく冷蔵庫に在ったレモンを加えた。レモンがあったのは、レモン汁を加えた湯にハチミツという、ユウくんがほぼ毎日愛飲する黒川がどこかで聞いてきた「健康飲料」の為だという。そのレモンを絞った。それから最後に酒を微量加えた。う~ん、美味い。秋になればシークァーサーがある、などと主婦感覚が芽生えて来る。ヤバイと思った。

煮魚ゴボウ添え、豆腐とネギの煮物、海ぶどう、大根と薄揚げの味噌汁・・・。文句のない食卓となった。 「どうだいひろし、美味いだろう。このポン酢はチチの指導で裕一郎君が作ったんだ」。えっ、指導? ん、なことを言う前に、なし崩しの契約外労働=食事作りを慰労しろ。挨拶さえあれば、気持ちよく作るよ。俺だって黒川が言う通り「より美味いもの」を食いたいのだ。裕一郎は、今夜は思い知らせてやるか、と構えていた。 海ぶどうはユウくんの好物だそうで、ユウくんは上機嫌だ。 「裕一郎君、これをじねんポン酢と命名して商品化しなさい。きっと売れるぞ。」 「商品化しようとも売れるとも思いませんが、<じねん>はいただけませんね。作ったのはぼくです。あなたは、ただ適当に思い付きを言っただけでしょう」 「発明というのは、思い付きなんだよ! 思い付きを技術者が形にするんだ。特許や実用新案は全てそういうもんだ。この思い上がりの判らず屋!」 ムカ付いて、つい大きな声で言い返した。

煮魚ゴボウ添え、豆腐とネギの煮物、海ぶどう、大根と薄揚げの味噌汁・・・。文句のない食卓となった。 「どうだいひろし、美味いだろう。このポン酢はチチの指導で裕一郎君が作ったんだ」。えっ、指導? ん、なことを言う前に、なし崩しの契約外労働=食事作りを慰労しろ。挨拶さえあれば、気持ちよく作るよ。俺だって黒川が言う通り「より美味いもの」を食いたいのだ。裕一郎は、今夜は思い知らせてやるか、と構えていた。 海ぶどうはユウくんの好物だそうで、ユウくんは上機嫌だ。 「裕一郎君、これをじねんポン酢と命名して商品化しなさい。きっと売れるぞ。」 「商品化しようとも売れるとも思いませんが、<じねん>はいただけませんね。作ったのはぼくです。あなたは、ただ適当に思い付きを言っただけでしょう」 「発明というのは、思い付きなんだよ! 思い付きを技術者が形にするんだ。特許や実用新案は全てそういうもんだ。この思い上がりの判らず屋!」 ムカ付いて、つい大きな声で言い返した。  「じゃあ、特許申請しなさいよ。人差指一本で古いワープロ叩いて申請書類作って」 しまった、言い過ぎた、大人気ないとは思ったが、話の流れ、どうしようもない。 黒川が声を荒げた。 「何ぃ~。おい、撤回しなさい。弱者をからかった言葉を撤回するんだ! 努力して慣れない機械文明に必死で挑戦している、このか弱い老人を鞭打つのか君は? 君は暴君だ」 「ぼくが暴君なら、あなたは専制君主ですか? 民の成果を我がモノにする・・・」 罵り合う二人を黙って視ていたユウくんが口を挟んだ。 「大丈夫だよ」 。ん?

「じゃあ、特許申請しなさいよ。人差指一本で古いワープロ叩いて申請書類作って」 しまった、言い過ぎた、大人気ないとは思ったが、話の流れ、どうしようもない。 黒川が声を荒げた。 「何ぃ~。おい、撤回しなさい。弱者をからかった言葉を撤回するんだ! 努力して慣れない機械文明に必死で挑戦している、このか弱い老人を鞭打つのか君は? 君は暴君だ」 「ぼくが暴君なら、あなたは専制君主ですか? 民の成果を我がモノにする・・・」 罵り合う二人を黙って視ていたユウくんが口を挟んだ。 「大丈夫だよ」 。ん?

連載 38: 『じねん 傘寿の祭り』 四、 じゆうポン酢 (5)

四、じゆうポン酢 ⑤

「ぼくは、ぼくの客をハイエナだなんて思っていないし、もし中にハイエナがいてもその残飯をさらに漁る銀蠅になどなりたくないねぇ。愛好家にいい作品を紹介しているだけだよ。沖縄から回収するなんて考えではなく、いいものを両方へ広めたいんだよ。沖縄のものをヤマトへ、ヤマトのもを沖縄へ・・・。それこそ、余裕資金の活きた使い方だよ。細川君、自分の仕事を貶めるんじゃない!」 「黒川さんのお説・建前は何度も聞きました。けど、誰が買っているか・・・、明らかでしょう」 「それは、当然ぼくの美意識と共鳴できる人たちだよ。高価なものを買うのは、君の言う軍用地主や医者に多いのは事実だ。それは致し方ないじゃないか、高価なんだから・・・。それは結果論だよ。それにねえ、軍用地主と言うが、望んで、申し出て地主になったんじゃない。強制収用だよ。多くの地主が返せと言ってるじゃないか」 「ハイハイ、分かりました」 話がエスカレートしては、売掛金回収と言う大目的が崩れる。それは困るのだ。会話を制した。 「あっ、そうそうお支払い時期の記入を忘れてました。スポンサーに叱られますね。私はいつも何かドジをやらかすんです。確か、先月には末にと仰られたとか?」 「先ほども言いましたが、買い手からの残金がありますので、そうですね今月末に」 「結構ですよ、ではここに」と四月末日迄と期限日を記入した。正副二部の一部を渡した。

黒川が「雨が降りそうだ」と言っていた通り、帰路は雨の中を走った。 濡れる路面を見て、ふと新聞の求人広告を見て応募した会社へ向かって歩いた三十年前の雨道を思い出した。偶然、高志が組合役員として在籍していて、争議を経て会社は偽装破産するのだが、そこに至る以前の混乱期、いく人かの管理職や役員が争議に首を突っ込み耳障りのいい話を持って来た。争議をダシに自身の立場浮揚を考える者の行動だ、社内人事抗争も絡んでいるんだ、と高志は取り合わなかった。あれこれ解決策を語るのだが、どれもがついぞ現場労働組合の当事者性に与する論ではなかった。ハイエナや火事場泥棒はどこにでも居るのだ。だが一人、組合主張を容れた解決案を示し会社が無視すると、辞表を叩きつけて去った五十代の部長がいた。どうしているだろう・・・、八十歳を越えているはずだ。 三十歳そこそこだった当時は思えなかったが、そのMという部長の管理職としての当事者性が沁みて来る。 那覇中心部の渋滞を抜けるころ雨は上がった。

![a219c2f472efe4855e5191be55be60431[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2010/12/a219c2f472efe4855e5191be55be6043111.jpg) 煮魚を喰いたいと黒川が言うので、途中のスーパーに立ち寄った。黒川が買ったのは、名の分からない鯛の「ような」赤い魚を二尾と、「旬は今月から一〇月までなんだ」と言う海ぶどうだ。ごぼうも買っている、煮魚の添え物だろう。 ユウくんの帰宅より早く着いた。二階に上がって煙草を吸っていると、黒川が上がってきた。 「最近、ひろしがゲームしない時にはテレビを観たいと言うんだが、ここのテレビはジャージャー音とグチャグチャ画面でどうにもならん。アンテナは屋上にちゃんとあるし、テレビには線が繋がっているんだが、どういう訳だろう。この近辺に米軍が妨害電波出してやがるんじゃないだろうか? ちょっと見てくれるかい」 仕方なく、親子の続き部屋へ行った。黒川が八畳、ユウくんが六畳のともに和室だ。ユウくんの部屋のベッドと黒川の部屋の間の敷居を跨いで、窓よりにテレビは在った。画面はユウくん側に斜めに向いていて、黒川からは見えない。テレビの具合が悪いので、観ないことにして、ユウくんに向けて振ったそうだ。黒川はテレビの斜め半分を後ろから見ることになる。ベッドもテレビと反対側が頭だ。テレビに足を向けていることになる。 「観ないうちに必要も無くなったよ。だいたいテレビは本当のことを伝えない」 ごもっとも。しかし中には有益なものや深いドラマや特集報道などなどありますよ、とは返さなかった。テレビにはアンテナ線が確かに接続されている。屋上、瓦屋根でなく陸屋根で安全なのだが、その屋上に上がりアンテナを見たが異常ないようだ。部屋へ戻り、テレビからアンテナ線を辿って行った。ベランダに出た線は、樹脂の波板屋根へとその支柱を登り波板屋根を這って屋上へと向かっている、はずだった。波板の端で切れているのだ。切れた線が支柱の真ん中辺りで、スルメのゲソの形をして丸く干からびたように垂れていた。支柱の間の何ヶ所かで固定バンドで留められているので、その最上部のバンド位置を支点にして折れ垂れている。道具で切ったようでもないし、暴風雨で切れたとも思えない。原因は想像も付かないが、よほど大きな力が加わったか、人為的なものだろう。

煮魚を喰いたいと黒川が言うので、途中のスーパーに立ち寄った。黒川が買ったのは、名の分からない鯛の「ような」赤い魚を二尾と、「旬は今月から一〇月までなんだ」と言う海ぶどうだ。ごぼうも買っている、煮魚の添え物だろう。 ユウくんの帰宅より早く着いた。二階に上がって煙草を吸っていると、黒川が上がってきた。 「最近、ひろしがゲームしない時にはテレビを観たいと言うんだが、ここのテレビはジャージャー音とグチャグチャ画面でどうにもならん。アンテナは屋上にちゃんとあるし、テレビには線が繋がっているんだが、どういう訳だろう。この近辺に米軍が妨害電波出してやがるんじゃないだろうか? ちょっと見てくれるかい」 仕方なく、親子の続き部屋へ行った。黒川が八畳、ユウくんが六畳のともに和室だ。ユウくんの部屋のベッドと黒川の部屋の間の敷居を跨いで、窓よりにテレビは在った。画面はユウくん側に斜めに向いていて、黒川からは見えない。テレビの具合が悪いので、観ないことにして、ユウくんに向けて振ったそうだ。黒川はテレビの斜め半分を後ろから見ることになる。ベッドもテレビと反対側が頭だ。テレビに足を向けていることになる。 「観ないうちに必要も無くなったよ。だいたいテレビは本当のことを伝えない」 ごもっとも。しかし中には有益なものや深いドラマや特集報道などなどありますよ、とは返さなかった。テレビにはアンテナ線が確かに接続されている。屋上、瓦屋根でなく陸屋根で安全なのだが、その屋上に上がりアンテナを見たが異常ないようだ。部屋へ戻り、テレビからアンテナ線を辿って行った。ベランダに出た線は、樹脂の波板屋根へとその支柱を登り波板屋根を這って屋上へと向かっている、はずだった。波板の端で切れているのだ。切れた線が支柱の真ん中辺りで、スルメのゲソの形をして丸く干からびたように垂れていた。支柱の間の何ヶ所かで固定バンドで留められているので、その最上部のバンド位置を支点にして折れ垂れている。道具で切ったようでもないし、暴風雨で切れたとも思えない。原因は想像も付かないが、よほど大きな力が加わったか、人為的なものだろう。 「黒川さん、アンテナ線が切れてました。線を換えればちゃんと映りますよ」 「線が切れているのに、その事実を隠しやがったか・・・。あの不動産屋も不親切な奴だな」 「そりゃ、不動産屋も知らなかったんでしょう」 「まあいい。じゃあ、早速アンテナ線を買いに行くか」 テレビを観ない人物が何故かやたら急いでいる。何なのだ?

「黒川さん、アンテナ線が切れてました。線を換えればちゃんと映りますよ」 「線が切れているのに、その事実を隠しやがったか・・・。あの不動産屋も不親切な奴だな」 「そりゃ、不動産屋も知らなかったんでしょう」 「まあいい。じゃあ、早速アンテナ線を買いに行くか」 テレビを観ない人物が何故かやたら急いでいる。何なのだ?

連載 37: 『じねん 傘寿の祭り』 四、 じゆうポン酢 (4)

四、じゆうポン酢 ④

程なく戻って来た細川に名乗った。渡した「大阪連絡事務所」の名刺と、塞ぎ込んだ風の黒川を交互に見た細川は、裕一郎には視線を寄越さない。五十歳前後だろうか、紳士然とした身嗜みで着ているものも履物も頭髪もキチンとしている。頭がかなり茶色いのは染めているのだろう。 茶髪対黒装束の対決か・・・と苦笑した。 裕一郎は、訪問の趣旨を穏やかな口調で説明した。 自分は黒川さんの大阪のスポンサー会社の者で、黒川さんが沖縄に来られた後の大阪の残務処理担当者です。黒川さんが沖縄ですのでいろいろ分からないこともあり、加えて黒川さんにはギャラリー開設の計画があるのですが、黒川さんの体調の問題もあり、スポンサーが実態を把握せよと私を派遣したようなことでして。で、在庫や売掛の全体をまとめよと・・・。たまたま細川さんへのタロウの大皿がどういう扱いになっているか、黒川さんの仰ることがよく分からなくて・・・。 細川は、預かりではなく買ったこと、それは二点で黒川の言い分と違うが百二十万であること、購入時期は去年の一〇月末だということ、などをあっさり認めた。 スポンサーへの報告もありまして、書類を作成しなければなりません。申し訳ありませんが、ご記入・ご捺印いただけますか? 昨夜金額欄を空欄にして作った書類を出した。未納金納付誓約書だ。 黒川が百五十万と申していますがと丁寧に問うと、「いやー、私どもも商売でして、売れた価格から買値を決めるんです。自ずと範囲というか下限はありますが・・・。ねぇ、黒川さん。そういう商習慣ですよね。今回百五十お支払いできる線には達しませんでした。まぁ、そういう信用取引なんです。ご理解下さい」と言う。理解を示してやった。代金を回収していると確信したので、「大変失礼ですが、もし細川さんから買われた方からの代金がまだで作品を預けた状態なら、スポンサーは作品のご返却をと言っておりますが」と水を向けたが、「いや、多少残金は残っていますが、売りました。間もなく、残金は入ります」と言う。ここは、価格で突っ張っても得策ではない。 売って、代金は回収し、もうそれは生活と運営に食ってしまったに違いない。 では、と書類に請求額を記入し、署名・捺印をもらった。印紙を貼り、割印ももらった。

自分は黒川さんの大阪のスポンサー会社の者で、黒川さんが沖縄に来られた後の大阪の残務処理担当者です。黒川さんが沖縄ですのでいろいろ分からないこともあり、加えて黒川さんにはギャラリー開設の計画があるのですが、黒川さんの体調の問題もあり、スポンサーが実態を把握せよと私を派遣したようなことでして。で、在庫や売掛の全体をまとめよと・・・。たまたま細川さんへのタロウの大皿がどういう扱いになっているか、黒川さんの仰ることがよく分からなくて・・・。 細川は、預かりではなく買ったこと、それは二点で黒川の言い分と違うが百二十万であること、購入時期は去年の一〇月末だということ、などをあっさり認めた。 スポンサーへの報告もありまして、書類を作成しなければなりません。申し訳ありませんが、ご記入・ご捺印いただけますか? 昨夜金額欄を空欄にして作った書類を出した。未納金納付誓約書だ。 黒川が百五十万と申していますがと丁寧に問うと、「いやー、私どもも商売でして、売れた価格から買値を決めるんです。自ずと範囲というか下限はありますが・・・。ねぇ、黒川さん。そういう商習慣ですよね。今回百五十お支払いできる線には達しませんでした。まぁ、そういう信用取引なんです。ご理解下さい」と言う。理解を示してやった。代金を回収していると確信したので、「大変失礼ですが、もし細川さんから買われた方からの代金がまだで作品を預けた状態なら、スポンサーは作品のご返却をと言っておりますが」と水を向けたが、「いや、多少残金は残っていますが、売りました。間もなく、残金は入ります」と言う。ここは、価格で突っ張っても得策ではない。 売って、代金は回収し、もうそれは生活と運営に食ってしまったに違いない。 では、と書類に請求額を記入し、署名・捺印をもらった。印紙を貼り、割印ももらった。

黒川と細川が、二人で組んで主宰した展示会の成果を語り合っている。ああだこうだと画廊業の面白さと苦労を語っている。話が弾み気を許したのか、名古屋から来たと言う細川は本音を語り出した。一部事実だろうが、どう語るかよっては聴き捨てに出来ないことも喋り始めた。

軍用地主の中の富裕層が狙い目だ。彼らは仕事も持っていて、公務員も多い。借地料で左団扇の大地主も居て、高級車を乗り回し、解かりもしない高価な書画・陶芸を買って行くんだ。そんな家庭の若者には労働意欲なく、働きもしないで遊び呆けている。借地料を日本が、つまり国民が払う税金が賄っている以上、ぼくらの商いはその回収みたいなもんでしょう。ん? 反戦・反米・反基地を言えば言うほど軍用地料が上がったとデータを示す論文だってあるんです。いい気なもんですよ、反戦を言ってチャッカリ自分の収入は増える。お陰でぼくもお零れに預かるわけですよ。 連日、新聞にドッと溢れている広告知ってます?街のいたるところで電柱にも貼ってあるでしょう、軍用地物件の広告。利殖ですよ。低金利時代、銀行に預けて置くよりよっぽど利回りがいいんです。最近は県外の者もどんどん買っている。そりゃそうでしょ・・・、地代は毎年上がる。実勢より土地の評価額が低く固定資産税は通常より安い。担保評価も高いのです。転売時には購入時より確実に高く売れる。余裕資金あるハイエナが群がるわけです。構造の根本原因には触れず、悪意を持って人々のやっかみだけを煽る記事が毎号満載されるあの週刊誌のように、細川は語るのだった。

軍用地主の中の富裕層が狙い目だ。彼らは仕事も持っていて、公務員も多い。借地料で左団扇の大地主も居て、高級車を乗り回し、解かりもしない高価な書画・陶芸を買って行くんだ。そんな家庭の若者には労働意欲なく、働きもしないで遊び呆けている。借地料を日本が、つまり国民が払う税金が賄っている以上、ぼくらの商いはその回収みたいなもんでしょう。ん? 反戦・反米・反基地を言えば言うほど軍用地料が上がったとデータを示す論文だってあるんです。いい気なもんですよ、反戦を言ってチャッカリ自分の収入は増える。お陰でぼくもお零れに預かるわけですよ。 連日、新聞にドッと溢れている広告知ってます?街のいたるところで電柱にも貼ってあるでしょう、軍用地物件の広告。利殖ですよ。低金利時代、銀行に預けて置くよりよっぽど利回りがいいんです。最近は県外の者もどんどん買っている。そりゃそうでしょ・・・、地代は毎年上がる。実勢より土地の評価額が低く固定資産税は通常より安い。担保評価も高いのです。転売時には購入時より確実に高く売れる。余裕資金あるハイエナが群がるわけです。構造の根本原因には触れず、悪意を持って人々のやっかみだけを煽る記事が毎号満載されるあの週刊誌のように、細川は語るのだった。

公共事業を受注する県外ゼネコンと同じ理屈が、県外者の小商いのこんな野郎にも堂々と語られていると知ると、基地に絡め取られた沖縄経済の一面を見る思いがした。それが、永い時間の中である依存を作り出しているのかも・・・として、だからヤマトが回収するという理屈になるのか。 自身の家・土地を含む故郷が強制収用され軍事基地となり、それが、地域社会が生存する前提のような顔をして生活空間・社会を包囲している圧倒的事実。そうした想像力を持てないのか、と思ったが、回収作業が最優先だと思い留まり黙っていると、黒川が口を開いた。

連載 36: 『じねん 傘寿の祭り』 四、 じゆうポン酢 (3)

四、じゆうポン酢 ③

説明すると、仕事などで固定機相手に電話かける時に限って、普段から、相手に繋がる時と繋がらない時があって奇妙だと思っていたと言う。繋がる時もあったのは、黒川が通話相手先と違う市に居ると自覚していて、頭に市外局番を付けて押していた時なのだった。黒川にとっての謎が解けた記念すべき日だ。 「黒川さん、ビル事務所に繋がってたらどう言うつもりだったんです?」 「北嶋君を拉致するんじゃない!と怒鳴ってやるよ」 「何言うてるんです。あなたは自宅静養中ですよ。緊急入院するかも分からない人なんですよ」 「いいじゃないか。そういう事態を押してまで電話している切実さが伝わるだろう? どうでもいいが、君が電話寄越さないのがいけないんだ!」 しばらく押し問答したが、道理や理屈で納得させられる相手ではない。戻って来た手付金の封筒を見せて吠えて見せた。 「じゃあこれ返してきますよ。黒川はピンピンしてますと言うて来まっさ」 「裕一郎君。何を大人気ないことを言っているのだ。事態をひっくり返すことはないんだよ。一切はぼくの思い違いによる契約と、手付金支払いが原因だ。君に落ち度はない。よく取り戻した。褒めてあげるよ。これでいいかい?」 これでいいかい?が余分だが、黒川マジックを封印できたと思い、黒川にはこれが精一杯の謝罪だと理解することにして引き下がった。 手付金一〇万円が入った封筒を渡すと、黒川が小躍りして言う。 「よし、この臨時収入で今夜、おととい不充分だった歓迎会をドーンとやり直そう。」 「臨時収入? 違いますよ黒川さん。収入じゃありません、無駄な支出をしなくて済んだだけ、何もプラスじゃないんです。マイナスを食い止めただけ、元に戻っただけです。歓迎会はおとといの分とお気持ちだけで充分です」 「収入じゃないか。一旦は諦めたものだ。その時点でゼロだから、その後に入った金は収入だろう。違うかい?」 「違います!」 「人の好意は受けるのが正しい道なんだぞ。分からん男だねぇ」 目を覚ましてもらおうと、さあ一から物件探しを始めましょう。始める為にはまず敷金などの軍資金確保です。だから、大皿の代金回収のスタートです。と、黒川を現実に引き戻そうとした。黒川は、明日からにしよう、今日は雨が降りそうだ、長引けばひろしの帰宅に間に合わない、などと逃げようとする。しばしば、夕刻ユウくんを独りで待たせ「食堂」の「オバサン」の世話になっているくせに・・・。 「今日は、大皿のええーっと細川、細川の画廊へ行くだけ行きましょう。不在でも、動き出したのだとの印象だけ刻印すればいいんです。もし居たら、今日は紳士的に売買の事実だけを確認するということで」 「ぼくは何をしたらいい?」 「黙って、沈んだ顔で横に座っていて下さい。それだけでいいです」 「任せなさい」

半年前にタロウの大皿を二点買って、払う払うと言いながら未だに支払わない細川。 両側が米軍基地に占有されて、一体どちらが柵の内か外かと思わせる地の大きな道路を走った。低い曇天を割き轟音を撒き散らし、腹に弾頭を抱えた戦闘機が行く。 走ること約三〇分。アポなしで訪ねた。細川は外出中だったが、店員が半時間程で戻って来ると言うので、待たせてもらうことにした。

半年前にタロウの大皿を二点買って、払う払うと言いながら未だに支払わない細川。 両側が米軍基地に占有されて、一体どちらが柵の内か外かと思わせる地の大きな道路を走った。低い曇天を割き轟音を撒き散らし、腹に弾頭を抱えた戦闘機が行く。 走ること約三〇分。アポなしで訪ねた。細川は外出中だったが、店員が半時間程で戻って来ると言うので、待たせてもらうことにした。

連載 35: 『じねん 傘寿の祭り』 四、 じゆうポン酢 (2)

四、じゆうポン酢 ②

「へぇ~、そうなの。比嘉真の? ほんと? いいねえ。恩人だねぇ。・・・よし、これは緊急事態ですよね、手付金は全額お返しますから、受取りましょうね」 自分も比嘉と同じく関西の大学へ行った。比嘉と同様、高校卒業から数年経ってから同じ五九年に入学した。比嘉は北大阪の県人寮、自分は遠い親戚が大阪市大正区で商売をしていてそこの仕事を手伝うことを条件に居候。比嘉は卒業に九年もかかったが、自分は五年で卒業した。那覇で公務員になったが、十年で辞め、三十年前三十七歳で父の会社に入り、八年前から社長をしている。学生時代、よく県人寮を訪ねて泊めてもらったよ。 一気に元気になった大城がすぐに比嘉に電話を入れた。アハハ、アハハと盛り上がっている。沖縄ことばで解らない。比嘉が、ひとくさり談笑したあと大丈夫と踏んで、最後に事実関係を告げたようだ。大城が素早く返金を言ってくれた以上、騙し続けるのはよろしくない、と。 「マコトが困ってた時に製作スペースを用意してくれたんだって?」 「いえ、まぁ、会社の倉庫を・・・」 「ぼくからも礼を言わせてもらいますよ。どうです?近々マコトと呑みましょうね。何なら黒川さんもいっしょに、アハハ。いや失礼、黒川さんは病気で安静を要すだねぇ」 全く機嫌を損ねた様子のない大城は、そこから饒舌だった。 比嘉の武勇伝というか面白い話を聞かせてもらった。今度比嘉に会う時からかってやろう。 比嘉が八年生になった春、県人会寮に比嘉の彼女さんが住み着いた。そこは、男子寮だった。八年生は牢名主のようなもの、四年生の寮長さんでも中々苦言を言えない。育英会の耳に入り大騒動になった。比嘉は寮長を筆頭に寮生全員の署名入り要望書を出させた。「彼女を賄いの寮母さんに」!。彼女は晴れて臨時職員となり、比嘉の卒業まで居たという。その彼女さんが現比嘉夫人だという。 帰り際、深々と頭を下げた。事務所に入ってから一時間以上経っていた。黒川が気になる。 手付金一〇万円を受け取り、もう一度謝罪した。事務所を出た。比嘉に礼の電話を入れた。

「マコトが困ってた時に製作スペースを用意してくれたんだって?」 「いえ、まぁ、会社の倉庫を・・・」 「ぼくからも礼を言わせてもらいますよ。どうです?近々マコトと呑みましょうね。何なら黒川さんもいっしょに、アハハ。いや失礼、黒川さんは病気で安静を要すだねぇ」 全く機嫌を損ねた様子のない大城は、そこから饒舌だった。 比嘉の武勇伝というか面白い話を聞かせてもらった。今度比嘉に会う時からかってやろう。 比嘉が八年生になった春、県人会寮に比嘉の彼女さんが住み着いた。そこは、男子寮だった。八年生は牢名主のようなもの、四年生の寮長さんでも中々苦言を言えない。育英会の耳に入り大騒動になった。比嘉は寮長を筆頭に寮生全員の署名入り要望書を出させた。「彼女を賄いの寮母さんに」!。彼女は晴れて臨時職員となり、比嘉の卒業まで居たという。その彼女さんが現比嘉夫人だという。 帰り際、深々と頭を下げた。事務所に入ってから一時間以上経っていた。黒川が気になる。 手付金一〇万円を受け取り、もう一度謝罪した。事務所を出た。比嘉に礼の電話を入れた。

黒川の携帯電話にかけたが通話中の音。何度かけても同じだった。長くなるようなら電話すると言ったのに出来なかったので、怒っているのだろうか。黒川が待機する喫茶店へ車を走らせた。 店内を探したが居ない。店に訊くと、さっき出て行かれましたよ、とのこと。窓際の席に座り外を見ていると、黒川が戻って来るのが見えた。携帯電話を操作しているのだが、繋がらないらしく何度も繰り返しながら、不満そうな顔をしている。駐車場に自分の車を見つけ表情を緩めて入って来た。 「遅かったじゃないか! しくじったのかい? 長引くのなら、何故電話しない」 「いや、上手くタイミングを掴めんかったんです。申し訳ありません。手付金は何とか帰って来ました。ご安心下さい」 「ん、よくやった。どうだった、揉めたのか、こんなに時間かかって・・・」 「いえ、あなたが昔から比嘉作品を扱っていたのが決め手でした。比嘉真がお世話になった方だと」 「ふーん。なら別に緊急入院にしなくてよかったってことかい」 「それも効いたんです。」一通り説明した。 「今度、比嘉さんに会ったらよく御礼言って下さいね」 「分かっているよ。子供扱いするんじゃないよ。それはそうと、あのビル、電話番号変えたのかい? おかけになった電話番号は使われておりません、だよ」 遅い上に裕一郎からの電話もない。助けに行かねばならないと電話するのだが、繋がらない。この店の中は電波状態が悪いのかと思い、外に出ていたのだと言う。電話操作を詳しく聞いて解った。市外局番を押してないのだ。裕一郎の「頭に市外局番を押さないと」との指摘に対して返って来た黒川の言い分が揮っていた。 「ここは市内だ。那覇市内だ! 先方のビルも那覇市内じゃないか」