歌遊泳: カラオケ画像に罪はないが・・・

【あるカラオケ画像】

不定期で帰阪すると、しばしばカラオケへ行く。友人とだったり女房とだったりするのだが、これが中々心身に良い(と思っている)。 先月、カラオケの背景画像に苛立ってしまった。まあ、聞いてくれ。 元々、カラオケの画像ごとき(?)に怒っても始まらないし、よく観ていると「さっき出た画像やなぁ」といういわゆる「使い回し」もあるがこれはご愛嬌、しかも実は誰もよくは観ていない。 歌い手本人が登場するパターンがあったり、まぁまぁ歌にマッチしていると思える画もあり、普段は気にも留めず見過ごして来た。

![tc1_search_naver_jp16[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/10/tc1_search_naver_jp1613.jpg) 先月、同行者がある演歌を入力した。作詞者が敬愛する阿久悠ということもあるし、八代亜紀の最高作と思ってもいるので、その歌を聴きながら珍しく画像をシッカリ観た。 都会の若いカップルだ。たぶんホワイト・カラーだろう男とOLの恋物語風の画だ。今風のファッションの男女だ。雨の舗道で何かの諍いからか、プイと去ってゆく女。後日、別れを悔やんでか男を思い出している風。男の職業と雨との関係も、女の不運やうらぶれた飲食街も、つまりはこの歌の核心がアッケラカンと捨象されている。 ドンピシャの画像を配置しろと言いたいのではない。むしろ、画は「そのまま」でない方がいい。 けれど、歌の世界を、今日的に今風に、ホワイト・カラー価値観と21世紀企業社会風土を色濃く投影した映像で包囲しては、唄う青年男女の想像力・構想力・未来思考力を奪ってしまふぞ。 観ているうちに「苛立ち」に似た想いが込み上げてきた。 雨が降ればこの男の仕事は中止で、この女の「いい人」はやって来ることも出来るのだ。 男と女の永い月日には「雨」が差配する男女の機微が積もってもいる。 女が唄うのは、インチキ画像を受容れる青年男女が生きる21世紀が棄ててしまった物ども・事ども総体への「粘情」であり、棄てて悔いない世情へのこの男と自分の身に染み付き・覚えている重さを根拠とした「異論」なのだ。

先月、同行者がある演歌を入力した。作詞者が敬愛する阿久悠ということもあるし、八代亜紀の最高作と思ってもいるので、その歌を聴きながら珍しく画像をシッカリ観た。 都会の若いカップルだ。たぶんホワイト・カラーだろう男とOLの恋物語風の画だ。今風のファッションの男女だ。雨の舗道で何かの諍いからか、プイと去ってゆく女。後日、別れを悔やんでか男を思い出している風。男の職業と雨との関係も、女の不運やうらぶれた飲食街も、つまりはこの歌の核心がアッケラカンと捨象されている。 ドンピシャの画像を配置しろと言いたいのではない。むしろ、画は「そのまま」でない方がいい。 けれど、歌の世界を、今日的に今風に、ホワイト・カラー価値観と21世紀企業社会風土を色濃く投影した映像で包囲しては、唄う青年男女の想像力・構想力・未来思考力を奪ってしまふぞ。 観ているうちに「苛立ち」に似た想いが込み上げてきた。 雨が降ればこの男の仕事は中止で、この女の「いい人」はやって来ることも出来るのだ。 男と女の永い月日には「雨」が差配する男女の機微が積もってもいる。 女が唄うのは、インチキ画像を受容れる青年男女が生きる21世紀が棄ててしまった物ども・事ども総体への「粘情」であり、棄てて悔いない世情へのこの男と自分の身に染み付き・覚えている重さを根拠とした「異論」なのだ。

七〇年代末前後に、阿久悠が「消えゆく」ものたちへの限りない哀切を込めて唄い上げた一連の「演歌」の真骨頂を、件の画像が嘲笑っているのなら、ワシはド演歌を唄い続けることで21世紀世情と非和解でいよう。 ちなみに、雨が降れば仕事は中止 の職業をいくつか挙げてみよう。 *外部左官 *瓦職人 *生コン打設 *外部大工 *外部塗装 *外部ガラス *外部コーキング *造園業 *植木職人 *テント屋 *看板屋 *蜂蜜採取 *河岸の荷揚(強雨) *第三世界の青空教室の教師・・・・・

画像の社会観を易々と受容れる風土が、青年男女を「ひとつ」の価値観・就労観・職業観に「統合」して向かわせようとする「意志」と無縁ではないと思うのは、いささか過剰反応ではあろう。 けれども、TPPというアメリカン・スタンダード強迫への抵抗線には、こんなことに敏感である感性もそれを支える力のひとつになると思えてならない。

【雨の慕情】 作詞:阿久悠

心が忘れたあのひとも 膝が重さを覚えてる 長い月日の膝まくら 煙草プカリとふかしてた 憎い恋しい 憎い恋しい めぐりめぐって 今は恋しい

雨々ふれふれもっとふれ 私のいい人つれて来い 雨々ふれふれもっとふれ 私のいい人つれて来い

一人で覚えた手料理を なぜか味見がさせたくて すきまだらけのテーブルを 皿でうずめている私 きらい逢いたい きらい逢いたい くもり空なら いつも逢いたい

雨々ふれふれもっとふれ 私のいい人つれて来い 雨々ふれふれもっとふれ 私のいい人つれて来い

連載 67: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (3)

七、 しらゆり③

「絵葉書にあった『ひと夜秘め』の相手は北嶋さんなんでしょ?って訊いてたんです。亜希さんコクらないんですヨ。北嶋さん、答えてよ」 「絶対に違うし、ぼくもあの葉書見たけど君らが言うような芸能ニュース的事件じゃないような気がするな。『ありや?』という反語、苦い自問やろ?」 彼女らの興味本位にも聞こえる謎解き談義には、行き先を告げず去った上司への信頼や親愛が感じられて不快ではなかった。共に働いた時間の関係性が見えて羨ましいほどだ。 翌日は早朝からレンタカーで各地を回るという二人が「北嶋さんまだぜんぜん飲んでないし、どうぞ残って下さい」と引上げた。予期しない展開で誕生日の約束を果たせる。

おめでとうと言うと「忘れてて、さっき思い出したんでしょ」と言い当てられた。亜希が言う。 「どこかで聞いたんですが、誕生日は本人への祝いの日ではなく、実は感謝の日なんですって。自分を世に産み出してくれた母への・・・。亡くなった母には、普通ではない形で私を産んだことへの感謝を一度も言えなかったので、最近は毎年それをこの日に想うことにしてます」 いつか「母の轍は踏むまいと思って来たんです」と聞かされたし、先日ヒロちゃんが亜希誕生にまつわる人間関係を語るのを聞いた。今その詳細を訊こうとは思わない。 「姉や兄とは、父親が違うんです」 いろいろ想像したが、なお黙っていた。どうであれ、亜希の母親が亜希を産むことにした経過とその後の辛酸は尋常ではなかっただろう。今、亜希が感謝を想えるのなら、その心情が向かう先に在るものが母性というものの原点なのかもしれないと思う。裕一郎は、ユウくんの母親美枝子のことを考えていた。 そして、何故だろう『身捨つるほどの』と心つぶやいていた。 「この泡盛、しらゆり、母親が好きだったんです」 テーブルに控えめにしかし堂々と立っている泡盛の瓶を眺め亜希がポツリと言う。 「誕生日ですからこれ呑んでるんです。母が好きだったこれを・・・」 乾杯を繰り返し、近々黒川の許を去ることを伝えると、亜希も夏が過ぎれば以前居た団体に戻ると告げた。

店を出て歩き始めると、薄くなった髪のせいか落ちてくる雨を敏感に感じる。 「雨やな」 「そう? 降って来た?」 人は我が身の心身の状況によって事態把握に差があるものだ。 路地から国際通りへ出て、何処へ向かうでもなく歩いた。 「分からないんです」 「何が?」 「仕事の意味と言えば堅苦しいんですが、どうやれば身も心も震えるようなことに出遭えるのかとか、それに近いものを感じかけてもそれを上手く表現したり空回らずに行なうのは難しいなぁ・・・とか。これ、男女関係もそうでしょ?」 「黒川さんが、ぼくの人生は祭りだと言ってたんやが、祭りというのは非日常だからいつも祭りというわけには行きませんよねと突っ込んだ。あの人、祭りの終わりを納得できず駄々こねるガキみたいなところがあるやろ」 ![P014118486_238[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/10/P014118486_23811.jpg) 「黒川さん何て?」 「毎日が祭りであるような方法はあるんだ、やて」 「どんな方法?」 「言うてくれんかった」 「仕事に祭りを持ち込まれては、周りが迷惑でしょうね。男女関係も・・・」 「迷惑かけずに、身も心も震えたいよな・・・」 「北嶋さん、大阪へ帰ったらどうなさるの? 仕事」 「あ、降って来たね。あかん、強うなるでこれ。仕事? 何とかなるよ」 人波も絶えて閉じた通りの店先軒に雨宿りするように立ち止まると、すぐに本降りになった。 「松下さん、後輩が泊まってる宿に泊るの?どういう予定?」 「そのつもりだったけど、彼女ら誤解して気遣ったみたい。面倒くさいからそのまま流れに乗ってやった」 「黒川邸に来る?」 「大空さんから明日はオープン前日だから行くように言われてます。ちょうどいいけど、今夜は朝までお酒でもお茶でもいいですよ。雨宿り?」 「了解」 雨の中を歩くにはちょっと遠いが、まあ近いバーに濡れて駆け込んだ。

「黒川さん何て?」 「毎日が祭りであるような方法はあるんだ、やて」 「どんな方法?」 「言うてくれんかった」 「仕事に祭りを持ち込まれては、周りが迷惑でしょうね。男女関係も・・・」 「迷惑かけずに、身も心も震えたいよな・・・」 「北嶋さん、大阪へ帰ったらどうなさるの? 仕事」 「あ、降って来たね。あかん、強うなるでこれ。仕事? 何とかなるよ」 人波も絶えて閉じた通りの店先軒に雨宿りするように立ち止まると、すぐに本降りになった。 「松下さん、後輩が泊まってる宿に泊るの?どういう予定?」 「そのつもりだったけど、彼女ら誤解して気遣ったみたい。面倒くさいからそのまま流れに乗ってやった」 「黒川邸に来る?」 「大空さんから明日はオープン前日だから行くように言われてます。ちょうどいいけど、今夜は朝までお酒でもお茶でもいいですよ。雨宿り?」 「了解」 雨の中を歩くにはちょっと遠いが、まあ近いバーに濡れて駆け込んだ。

連載 66: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (2)

七、 しらゆり②

この看板屋は大阪のノザキのオヤジに電話して業界ルートで紹介してもらった看板屋だ。破格値で引き受けてもらったこともあり、施工後すぐに振り込むと黒川が約束していた先だ。それが事前連絡もなく半額しか振込まれていない。看板屋としては、問い質して当然だ。ましてノザキの紹介でもあり、裕一郎としても不義理はできない。数日前、銀行へ強制連行して振込ませたのだ。半額とはどういうことだ! 「そうギャーギャー言いなさんな。原価には届いているだろう?」 約束をたがえた側が偉そうに言っている。原価に届くかどうかは関係ない。材料費・フィルムシートの加工費・高所に上っての二人一日の人権費・交通費・諸経費、裕一郎から見ても間違いなく格安だった。全額、約束通り支払うべきだ、支払わねばならない。オレも困るし・・・。 裕一郎は言い返す黒川の言い草に苛られて、「あんたね、ぼくの顔に泥塗るんですか? 支払えるじゃないですか!」と声を荒げた。携帯電話を手で塞いで黒川が小さな声で言う。 「持ち金が厳しい。運転資金と生活費に取って置くんだよ!」 黒川は、すぐ「月末に残りを払うよ! 必ず払う。逃げやせん」と言い放って電話を切った。

看板屋への無作法は論外として、運転資金と生活費というのが解からない。 「黒川さん、当分の金はあるじゃないですか!」 「いや、二ヶ月分しかないんだ」 「えっ! どういうことですか」 「少し余裕が出来たので、未払いの金を払った。この先も調査を続けてもらわなないとならんのでね」 「調査? 何の?」 「一身上の大事な調査だ」 「聞いてませんよ! いくら払ったんです?」 「三十五万だ」 「そんな大金を払う調査って一体何なんです? ぼくには訊く権利があります。約束の報酬もまだ貰ってない。それは譲るとしても、当面の運転資金にとやっとのことで確保した金。いわば共同運営者、当然何の相談もなく金を動かすのは信義即違反です。誰の何の調査です? 支払先は何処の何という会社です。」 「調査機関だ」 「だから、何処の何という?」 「君に言う筋合いはない。」 「黒川さん、ええかげんにしてくれや! 余裕資金じゃないんですよ。看板屋への支払いは約束通りしていただきます。それと、ぼくへの給与。即刻払って下さい」 「いいよ、払ってやろうじゃないか。残金がゼロになっても、ひろしが腹を空かして泣いても看板屋と君の給与が優先だ。明日にでも払おう」 「黒川さん、何の調査なんです? 言いなさい!」 「言いたくない。もう間もなく結論が出るところまで来ているんだ。相当絞り込んでいる。手付けの五万を半年前に払っただけなんだ。調査の女性はよくやってくれている。報いなければならないし、今後のこともある」 「何のことです?」 「この話は終わりだ。さあ、そこの梱包開けてくれないか。有田の作家の焼物だ」 「はいはい開けますよ。黒川さん、来週、店のオープンを見届けたらぼくは去りますからね。もう貴方には何を言っても通じないことがハッキリしましたから。看板屋への支払いは、明日ぼくが振込ませてもらってもいいですか?」 「通帳は渡さないよ。大丈夫、明日するから」 「絶対ですよ」 「くどい!」 「ぼくの給与は、去るまでに頼みますよ」 そうは言ったものの、「ギャラリーじねん」の多少はあるだろうオープンご祝儀の売上がある間に確保しなければ永久に取れないだろうと裕一郎は思うのだった。 調査? このジジイの物事の優先順位、処理手順、思考回路・・・、解からない。![IMG_3697[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_36971.jpg) 黒川が先夜言っていた生母の話が事実なら、彼が言う調査は「母探し」だと思う。しかし、最初に費用を払ったのが半年前、黒川生後約八十年、戦後六十年・・・、判るのだろうか。生母はヤマトと絶縁して戦後を生きただろうに。 思い出した。黒川の妻美枝子は「沖縄移住を決めた直前に女性から電話があって」と言っていた。半年前に費用の一部支払い。話は符号している。

黒川が先夜言っていた生母の話が事実なら、彼が言う調査は「母探し」だと思う。しかし、最初に費用を払ったのが半年前、黒川生後約八十年、戦後六十年・・・、判るのだろうか。生母はヤマトと絶縁して戦後を生きただろうに。 思い出した。黒川の妻美枝子は「沖縄移住を決めた直前に女性から電話があって」と言っていた。半年前に費用の一部支払い。話は符号している。

夜、助けを求めるような心境に駆られて亜希に電話した。大阪の元部下が二人沖縄に来ているので、早仕舞いさせてもらって今那覇に居る。呑み食いしているので出て来ます?とのこと。もちろん、と返事して思い出した。今日は水曜日。しまった、亜希の誕生日だった。憶えていたことにしておこう。 裕一郎もよく知っている元部下の女性二人とワイワイやっていた。二人は大きな現場をやり終えて休暇を取って沖縄旅行ということらしい。 「北島さ~ん、お久し振り。沖縄まで亜希さん追っかけて来たんですかあ~?」 「相当呑んでるみたいやね」 テーブルには「しらゆり」がど~んと置いてある。 この泡盛は石垣のもので、独特の癖というか風味がある。以前大阪で「畳の匂いがするな」と言ってしまって「せめて井草の匂いと言いなさいよ」と亜希にたしなめられた酒だ。実際、数回呑むと癖になり、裕一郎も好みの泡盛なのだ。 亜希はその味わいの虜になったと言っていた。癖になっているのだろうか・・・?

連載 65: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (1)

七、 しらゆり①

「ギャラリー・じねん」のオープンの日が迫っている。 黒川宅から店で使える家具備品を運び込み看板の取付も終え、印刷用に写真撮影をした。ついでに表で黒川を立たせ記念写真を撮った。特急でDMを作り、黒川の名簿で五百、大空が自分の名簿で二百、カウンターバーのオーナーが二百、比嘉が三百、食堂のオバサン・ひかり園・他で三百、それぞれ名簿を提供してくれ、計千五百人宛に発送した。 宛名書きは、亜希・ヒロちゃん・洋子さんたち「手作工房おおぞら」組がほとんどやってくれた。

黒川と二人で焼物・陶芸作品を並べていると、比嘉が押し込んでセットした琉球弧タイムスの記者とカメラマンが昼前にやって来て、インタヴュー取材と撮影をした。何故かビデオ・カメラも回している。黒川は有名人にでもなったような気分らしく、新聞社に対してもどこか横柄なのだ。が、そこは文化部、心得たもので「陶芸を通じた、沖縄とヤマトの交流、相互発信の砦」などと煽てている。オープン前日の朝刊にカラー写真付きで載せるという。黒川はいつも以上にハイテンションだった。 それには別の理由もある。 海へ行った翌日から、ヒモ付き金=苦労してせっかく回収したのに支払い義務のある百六十六万=預った時の言い値は二百万近いという額を、平伏して減額依頼して完済していた。加えて、沖縄の未回収の残り二件、ヒモ付きではない計六十七万は裕一郎が三日前に回収したし、黒川が身勝手にも高志に依頼したという大阪の未回収金、芦屋の自称資産家のマダムの七十五万と大阪の教師夫婦の三十万計百五万も、回収に走ってくれた高志から数日前に全額振込まれたのだ。高志は、回収するに当たって交通費や経費だけでなく時間を作って出かけた手間もあっただろうが、満額振込んで来たのだ。黒川はこういう高志らしい対応を承知して読み切った上で依頼したのだ。ジジイめ! これで、僅かだが支払った大空以外の改装費用を支払っても、しばらくの黒川親子の生活維持と店運営は大丈夫だ。![0fb10a22dec61bdb0eed312802c9e4051[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/09/0fb10a22dec61bdb0eed312802c9e405111.jpg)

振込みがあった日の翌々日、裕一郎は高志からの手紙を受け取っていた。 「債権の回収自体のことはいいのだ。ただ、それほど金策に難渋しているのであれば、ギャラリー開設してもその後の運営は大変だなと危惧する。自宅ギャラリーに足を運ばなかった客が、ギャラリーにはやって来るというのが解せない。黒川氏は分かった上で玉砕する気なんじゃないのか? お前が巻き込まれ、無償ボランティアどころか持ち出し状態になりそうで気になる。お前の撤退を早期に実現し、黒川氏がいつでも閉められる道・方策を用意しておいてやるというのが、それなりの人生経験を持つ者の誠意ではないか? 黒川氏を手伝うと聞いた時に止めもしなかったぼくが言えた義理ではないのだが・・・。」 「追伸:風の便りに松下君が沖縄に居ると聞いた。もし遭うことがあればよろしく伝えてくれ」 亜希が渡嘉敷島の工房件民芸店に居ること、黒川氏が作品を扱っていた知念太陽、知ってるよなお前も作品を所有している太陽、その甥がそこの主であること、亜希にはその関係ですでに会ったことなどだけを、簡潔に書いて手紙で返事したのだった。

手を携えて「渡し」を超えた黒川と美枝子、そうは出来なかったあるいはしなかった高志と亜希。二組の男女が採ったそれぞれの道が目の前に見えている。その明暗・破綻・悔恨・惜情・未練・・・・、そうなのだ人間はそう強くは出来てはいない。とりわけ男女間の関係や感情や、生活とか生業という厄介で本質の一部に確実に組み込まれている事柄の総体は、結局は人が生きることを描いた透かし絵の裏表なのだ。だから、強くは出来ていないのだが弱いばかりでもない。したたかでしつこく、ピュアであったり淡々としていたりもする。激情に駆られたり、成り行き任せだったり、無私の奉仕だったり・・・。その透かし絵は、それぞれの人の命の時間と同じ長さを生きるのだ。たとえ、その人が自ら命を絶ったとしても・・・。 裕一郎は、記者の取材と撮影をよそに、ぼんやりして窓際に立って、目の前の県道を走る車が轍でバウンドして上げる音を聞いていた。「オレは、黒川にはなれない。高志になれそうにもない」、そう思った。先のことや、オレにとって亜希とは何なのか、亜希にとってオレは何なのかなどはもちろん、高志への微妙な感情の深層の正体も表面的な感情も整理がつかずにいた。

記者が引き上げてすぐ、携帯電話に看板屋から抗議の電話があった。 慌てて黒川に代わった。

通信 : 9・19 「さようなら原発1000万人アクション」

19日、施工現場の予定があって会場:明治公園へ行けなかったので、夜半不貞腐れて帰宅した。 四日市に住む知人らが取組んだ、9月11日の「脱原発を訴える四日市市民の集い」と公安の「四日市では100人は難しいですよ」を覆す300人超えのデモの画像が 載ったHPを拝見して何故か不貞腐れが鎮まって熟睡。 http://www.kumazawamakoto.com/index2.html

四日市に住む知人らが取組んだ、9月11日の「脱原発を訴える四日市市民の集い」と公安の「四日市では100人は難しいですよ」を覆す300人超えのデモの画像が 載ったHPを拝見して何故か不貞腐れが鎮まって熟睡。 http://www.kumazawamakoto.com/index2.html

翌20日の各紙朝刊トップ記事は、9・19大規模抗議集会ではなく、あたかも脱原発世論の盛り上がりに挑戦するように、 『原発冷温停止年内に-IAEA総会、細野氏前倒し表明』(朝日)などと「エネルギー政策維持」を前提に論を張っている。様々な課題で、政・財・官・学が一体となって・・・などと表現され「報道機関がしっかりしないと」などと言われて来た。そうではなことがよく分かる。奉動機関とは報国機関、推進機関なのだ。 しみんが、止民・私民・死民を止め、市民となる直接性への回路は開かれている。 19日のアクション等を記載した「九条改憲阻止の会」のニュースを転載する。

【九条改憲阻止の会 連帯ニュース】転載

明治公園は6万人余の人々で溢れ脱原発の熱気が渦巻いた

■ 厳しかった残暑も漸く終えて、いよいよ本格的な秋が始まろうとしている。この残暑の最後 の日、9/19,明治公園で6万人とも7万人とも言われる大規模な集会とデモがあった。「さよなら原発 1000万人アクション」の集会だ。明治公園にこんなにも多くの人が集まったのは、69年の6/15以来だろうか。今年の夏に、福島、広島、長崎で、フクシマとヒロシマ・ナガサキが合流し、反核と反原発が結び合い、「原子力の平和利用」を破棄し、反核=反原発が確認された。そして9/19、かつての原水禁と原水協への分裂以来の歴史をこえて、すべての運動勢力が新しい民衆運動の力に押し上げられて一つに合流した。こうして戦後をこえる新しい時代のトバ口が開かれたと言えるのだろう・・・。

■ 私たちはこのトバ口をこじあけ、脱原発への道を当面の再稼働阻止として切り開いていくべく、 9/11経産省包囲に引き続いて経産省の敷地の一角にテントを構え、座り込みを続けてきた。厳しい残暑の中であったが、4名の若者達の正門前ハンストと相互に支え合い、共鳴しながらの座り込みであった。その中で、私たちは多くの人達に出逢い、議論し、交流してきた。人々と出逢い、議論し、交流し、そして行動への出立点としていく・・・、それこそ<広場>である。いわば、私たちは経産省の一角に脱原発へと向かうための民衆の<広場>を創り出そうとしてきたのであり、それは今も続いている。以前誰かが言っていた。経産省や東電等、原子力村の中枢が集中する東京は、原発問題の現地なのだ、と。その意味では原子力村の総本山である経産省の一角は、原発現地とは違った意味で、原発問題の最大の現地であろう。この現地に民衆の<広場>を創り出し、原発現地との結び合いを築いて、再稼働阻止の陣形を築いていくことがこのテントに与えられている役割なのであろう。

■ 枝野経産大臣は就任の記者会見で若者達のハンストへの感想を聞かれて、若者の気持ちはわかるが、国民的議論をもって進めて行くことが重要だと述べたという。だとすれば国民的議論の場を経産省の内外に創り出すべきであり、私たちのテントはまさにそのようなものとして、枝野経産大臣の目からしても理に叶ったものと言いうるだろう。だが、再稼働に向けた動きは急ピッチである。電事連は先日の記者会見で12月再稼働要求を打ち上げた。野田首相は国連で「原発の安全性を高めて維持推進していく」という演説をするそうである。枝野経産相大臣も再稼働に前向きと言われている。また19日に開催された日本原子力学会総会で、原発推進の姿勢については全く反省なく微動だにさせなかった。原子力村は壊れていないどころか巻き返しへの態勢をつくりつつある。経産省前テントはこういう原子力村の巻き返しに対峙する楔としての位置を与えられている。9/19の大規模な結集―脱原発への民衆のうねりを再稼働阻止へと対峙していく力へとどのように形成していくのか。今その知恵と創意工夫が求められている。若者達のハンストが終了した後に、テントはどのように道を拓いていくのか。私たちの知恵と力が試されていく。是非、テントに集まって意志と知恵を発揮してもらいたい。 (文責 八木健彦)

連載 64: 『じねん 傘寿の祭り』 六、 ゴーヤ弁当 (10)

六、 ゴーヤ弁当⑩

酷なことを言うなよ。オレと君との距離より、君と学生の距離の方が近いことがよーく解かった。オレは黒川さんの組なんだ。裕一郎はそう言いそうになって溜息をついて、首を振って大きな声で返した。 「ユウくんのクロールに付き合っただけでフラフラや。休憩させてくれや」 亜希は笑って頷いた。 黒川とユウくんがトイレに立っていて一人で居ると、程なくバレーを止めた亜希がパラソルにやって来た。ヒロちゃんは続けている。 ハアーハアッ、と息切れている。 「確か、高校時代バスケット部やったと 聞いてたけど、アカンか?」 「私も歳ですね。来週三十ですよ。やっぱりヒロちゃんは若いなぁ」 「来週誕生日?」 「ええ」 「おめでとう。いつ?」 「水曜日。おめでたくもありませんが、ちょっと区切りかなあ」 「二人で呑む?」 「そう言ってくれると思ってました。北嶋さんと呑みたいよ」 「連絡するよ」 「はい。」 亜希の水着姿から視線を反らそうとしても、それは視角内に在った。

聞いてたけど、アカンか?」 「私も歳ですね。来週三十ですよ。やっぱりヒロちゃんは若いなぁ」 「来週誕生日?」 「ええ」 「おめでとう。いつ?」 「水曜日。おめでたくもありませんが、ちょっと区切りかなあ」 「二人で呑む?」 「そう言ってくれると思ってました。北嶋さんと呑みたいよ」 「連絡するよ」 「はい。」 亜希の水着姿から視線を反らそうとしても、それは視角内に在った。

戻って来た黒川が上機嫌で言う。 「何だ、やはり亜希くんはヒロくんや学生より、こっちの組かい?」 「はい、悔しいけどそうみたいです、エヘヘ」 「そうかい。じゃあ今後は大人扱いしてあげようね」 「黒川さんに大人扱いされるって、ホント有難く光栄な事です。」 黒川もいっしょにアハハアハハと笑った。 亜希は「ユウくん、私と泳ごうね」と、ユウくんの手を取って海へ小走りに去って行った。二人の背中に黒川が懇願するように言う。「亜希君、弁当にしようよ」「ひろし、すぐ上がって来るんだぞ」、二人が「はーい」と返事していた。 「北嶋君。もう少し若けりゃ、ぼくはあの娘に猛アタックするな。どう?君は」 「どうって、親子以上の年齢差ですよ、あり得ません。そう思っているとしても、こちらの都合だけでことは成りませんよ。あなたと美枝子さんは、そこを超えたんですよね?」 「超え損なったんだよ。結果としては・・・」 穏やかだった入江の浪が少しざわついたように思えた。陽が陰って来ている。

この日をきっかけに、裕一郎は沖縄を去る日まで何度か、せがまれてユウくんを海へ連れて行った。その海行きも含め、親子との距離と関りは最後に黒川から激しく罵られることになるのだ。 裕一郎は、一人では受け止められない黒川の言い分を、我が身の中に鎮めて理解しているだろうか・・・と考えている。 黒川の、叫びのような難癖のような無い物ねだりのようなその言い分を、斥けるほど自分が黒川と違う種類の人間だとは今も思えずにいる。

(六章 ゴーヤ弁当 終。 次回より 七章 しらゆり )

連載 63: 『じねん 傘寿の祭り』 六、 ゴーヤ弁当 (9)

六、 ゴーヤ弁当⑨

下から「さあ行くわよ」と声があって、降りて行くと亜希たちは購入して来た容器に、売り物の弁当のような体裁で盛り付け食卓に並べていた。![4ef7f70ef9894dc2c3e0e36765d2e490[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/09/4ef7f70ef9894dc2c3e0e36765d2e4901-300x225.jpg) ん?「行くわよ」って・・・。 メインのゴーヤチャンプルに、副はアーサーの天ぷらやランチョン・ミートとジャガイモの炒め物・玉子もの・沖縄っぽいニンジン中心のサラダなどが盛り付けられていた。魚汁も作られているのには感心した。保温容器に入れて持って行くつもりだろう。紙カップなんぞ用意しているのか。 「行くわよって、どこへ?」 「ユウくんに聞いてない? ユウくんが海に行きたいと言うので行くことになって・・・。黒川さんも連れて行ってやってくれって大賛成なんです」 「君たち朝から水着も買うて来たんか?」 ヒロちゃんが返答役に代わった。 「まさか・・・。夕べ泊る予定だった玉城のホテルの前にいい浜があって、朝から泳ぐつもりだったんよ。北嶋さん水着持ってる?」 「いや、永い間泳いでないよ」 「沖縄に来てるのに泳いでない? もうぉ、信じられんわ。アカンねぇ~オジサンは。泳ごうよ。途中で買いなさい。」 これが、若さなんだろうか・・・。亜希とヒロは、昨夜の深酒などケロリと飛ばし、元気いっぱい起きて朝から買出しに行き調理したのだ。こっちは二日酔いではないが、さすがに酒が抜けない。けれど、勧められたおにぎりと熱い魚汁を食すと何故か全身がスッキリするから不思議だ。 亜希は昨夜の会話を確実に憶えているだろうが、バツの悪そうな表情をするでもなく、むしろ喉に引っ掛かっていた魚の小骨が取れたようにサバサバしている。

ん?「行くわよ」って・・・。 メインのゴーヤチャンプルに、副はアーサーの天ぷらやランチョン・ミートとジャガイモの炒め物・玉子もの・沖縄っぽいニンジン中心のサラダなどが盛り付けられていた。魚汁も作られているのには感心した。保温容器に入れて持って行くつもりだろう。紙カップなんぞ用意しているのか。 「行くわよって、どこへ?」 「ユウくんに聞いてない? ユウくんが海に行きたいと言うので行くことになって・・・。黒川さんも連れて行ってやってくれって大賛成なんです」 「君たち朝から水着も買うて来たんか?」 ヒロちゃんが返答役に代わった。 「まさか・・・。夕べ泊る予定だった玉城のホテルの前にいい浜があって、朝から泳ぐつもりだったんよ。北嶋さん水着持ってる?」 「いや、永い間泳いでないよ」 「沖縄に来てるのに泳いでない? もうぉ、信じられんわ。アカンねぇ~オジサンは。泳ごうよ。途中で買いなさい。」 これが、若さなんだろうか・・・。亜希とヒロは、昨夜の深酒などケロリと飛ばし、元気いっぱい起きて朝から買出しに行き調理したのだ。こっちは二日酔いではないが、さすがに酒が抜けない。けれど、勧められたおにぎりと熱い魚汁を食すと何故か全身がスッキリするから不思議だ。 亜希は昨夜の会話を確実に憶えているだろうが、バツの悪そうな表情をするでもなく、むしろ喉に引っ掛かっていた魚の小骨が取れたようにサバサバしている。

亜希たちが泳ぐつもりだった玉城の海岸へ、軽自動車に五人乗りの交通違反状態で向かった。助手席にユウくん、後部座席には亜希とヒロちゃんの間に黒川が身を細めて笑顔で座っている。 途中、幹線からは少し離れた斜め前方にユウくんが通う園の建物が見えて来ると、ユウくんが「あれが、ひかり園だよ」と二人に指差して告げている。ユウくんによれば、園ではボランティアの兄さん姉さんが来て指導看視役を多く確保できるときに限り、公営プールの「浅い方のプール」で泳げるそうだ。今年はまだ泳いではいない。 日曜日の浜には真夏の観光シーズンのような賑わいはなく、東京の学生らしき少人数のグループと地元のファミリーが少しで、沖縄の陽射しと混み合っていない浜は絶妙のバカンスだと思えた。

裕一郎は、出た腹と白い肌を気にしても始まるまいと諦め、ユウくんの手を引いて脱衣場を出た。海辺では、亜希とヒロちゃんがもう泳いでいる。学生たちのグループと談笑している。黒川は「医者に止められている」と泳ぐ気配などまるで無く、頭からタオルを被り、砂浜のパラソルの中で微笑んでいる。裕一郎は、自分は八十歳を前にした黒川の側に居るのが相応しいのだと強く感じた。ユウくんが居なければそうしただろう。 遠浅の入江浜は、浪も弱くプールのように均一の深さでユウくんの足が届き、自称クロールの披露には最適だった。7~8Mほどを、息継ぎ出来ずバタバタと進み、ップワァーと立ち上がる。足が届く深さは絶対条件だ。それを何度か繰り返し、30M程を泳ぐというかともかく泳ぎ切る。「見て。チチ、観て!」と離れたチチに大きな声で訴えている。黒川は手を振って応えていた。 それを数回反復して疲れたユウくんを連れて黒川が居るパラソルに戻ると、目の前で学生たちのビーチ・バレーが始まった。亜希とヒロちゃんも加わっている。驚いたことにその技量は学生と変わらない。 高校時代に柔道部に少し居ただけなので、ただでさえ球技には全く自信がない。まして年齢からして加わろうとも思わない。嫌な予感に怯えていると五分もすると亜希から声が掛かった。 「北嶋さ~ん、入りません?」

それを数回反復して疲れたユウくんを連れて黒川が居るパラソルに戻ると、目の前で学生たちのビーチ・バレーが始まった。亜希とヒロちゃんも加わっている。驚いたことにその技量は学生と変わらない。 高校時代に柔道部に少し居ただけなので、ただでさえ球技には全く自信がない。まして年齢からして加わろうとも思わない。嫌な予感に怯えていると五分もすると亜希から声が掛かった。 「北嶋さ~ん、入りません?」

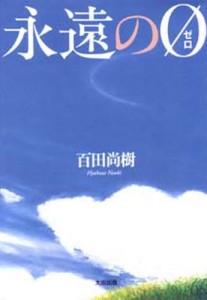

読書: 百田尚樹著: 『永遠の0(ゼロ)』 短編集『幸福な生活』

シニカルな観察眼に潜む、気になる要素 『永遠の0』(06年、太田出版) 『幸福な生活』(11年、祥伝社)

確か70年代末、学生だった百田直樹(ひゃくた・なおき)が、TV番組「探偵ナイトスクープ」に頻繁に登場していたのは憶えている。 当時、まだ同志社の学生だった百田は、学生服・学生帽にマントといった明治~戦前昭和の学生のような姿で登場しては、 若者や学生だけが持ち大人が失っている新鮮で鋭い切り口で、そして一方で、学生らしからぬ大人っぽいつまり学生では掴み難いシニカルな視線で、男女間の裏表といかがわしさ・処世にへばりついている邪心や下心を、暴いていた。 身内の者(実弟)がまず百田に大いに注目して絶賛し、それに促されて何度も観たのだった。

百田がその後(朝日TVの社員になったとか放送作家になったと聞いたが、詳しくは知らない)「探偵ナイトスクープ」に関わり続けているらしいとどこかで聞いてはいた。が、やがて百田のことは忘れていた。  06年、書店で目にした本(『永遠の0(ゼロ)』)に百田尚樹の名を見つけ、思わず購入して読んだ。ゼロ戦への、そして当時の日本の技術力への、さらには「欧米何するものぞ」という気概への、執着や愛惜の念を、さすがに「そのまま」ではないが、言おうとしていた。 超人的なゼロ戦操縦技術を持つ人物:宮部を主人公に、欧米による世界支配の横暴への抗い、アジア解放の思想、理不尽で封建的な軍紀や下位者への暴力的な構造に与しない軍人の物語を組み立て、そしてゼロ戦それ自体を称える内容だった。 欧米の横暴への抗い・アジア解放…、それは、戦争に参加するしかなかったインテリや左翼学生・自由主義学生の多くが戦後語っているように(錯誤ではあっても)「最後に依って立つ地点だった」だろうと思うのだ。「戦争」する社会・構造・人心を構成する要素の、一部分だけを切り取って断罪したり救済したりすることの不毛を、すでに「それば部分でしかない」とぼくたちは知っている。戦争は、彼らが最後に「依って立つ地点」だとした「思想」を打ち砕いてあるいは利用して、人々と社会のあれもこれも全てを飲み込んで推進された。解放する(と思い込んだ)アジアそのものへの侵攻と暴力を主とした、先進国による市場・資源・領土の争奪戦だった。 どんなに美辞麗句を並べ立てようが、それは動かぬ主要・核心の要素だったと思う。 「脱亜入欧」は「奪亜入欧」であり、明治~昭和の戦争はその具体的な軍事的表現であったのだ。 そう理解しながら、「9・11世界同時多発テロ」を報ずるTV画面の速報に思わず「拍手していた」とある親しい知人が告白するように、アメリカを中心とする欧米支配への抜き難い異論や嫌悪が、ぼくらに深く沁み付いていることも事実だ。「欧米近現代」への距離感の採り方についての、明治人以来伝統的(?)な錯綜・二律背反であり、現代日本的(?)な広範に生きている遺伝子に違いないと思う。

06年、書店で目にした本(『永遠の0(ゼロ)』)に百田尚樹の名を見つけ、思わず購入して読んだ。ゼロ戦への、そして当時の日本の技術力への、さらには「欧米何するものぞ」という気概への、執着や愛惜の念を、さすがに「そのまま」ではないが、言おうとしていた。 超人的なゼロ戦操縦技術を持つ人物:宮部を主人公に、欧米による世界支配の横暴への抗い、アジア解放の思想、理不尽で封建的な軍紀や下位者への暴力的な構造に与しない軍人の物語を組み立て、そしてゼロ戦それ自体を称える内容だった。 欧米の横暴への抗い・アジア解放…、それは、戦争に参加するしかなかったインテリや左翼学生・自由主義学生の多くが戦後語っているように(錯誤ではあっても)「最後に依って立つ地点だった」だろうと思うのだ。「戦争」する社会・構造・人心を構成する要素の、一部分だけを切り取って断罪したり救済したりすることの不毛を、すでに「それば部分でしかない」とぼくたちは知っている。戦争は、彼らが最後に「依って立つ地点」だとした「思想」を打ち砕いてあるいは利用して、人々と社会のあれもこれも全てを飲み込んで推進された。解放する(と思い込んだ)アジアそのものへの侵攻と暴力を主とした、先進国による市場・資源・領土の争奪戦だった。 どんなに美辞麗句を並べ立てようが、それは動かぬ主要・核心の要素だったと思う。 「脱亜入欧」は「奪亜入欧」であり、明治~昭和の戦争はその具体的な軍事的表現であったのだ。 そう理解しながら、「9・11世界同時多発テロ」を報ずるTV画面の速報に思わず「拍手していた」とある親しい知人が告白するように、アメリカを中心とする欧米支配への抜き難い異論や嫌悪が、ぼくらに深く沁み付いていることも事実だ。「欧米近現代」への距離感の採り方についての、明治人以来伝統的(?)な錯綜・二律背反であり、現代日本的(?)な広範に生きている遺伝子に違いないと思う。

同じく第二次世界大戦下の良心的軍人、並外れた技量を持つ主人公で思い出す物語に『ベルリン飛行指令』(佐々木譲、96年、新潮社)がある。 そちらの方は上述した「一部分だけを切り取って断罪したり救済することの」「不毛」からは隔たっていたいという、ある種の「相対化」「世界史的視座」を提示して、反欧米心情の根っ子部分を自己切開しようとする挑みもあったが、『ゼロ』はどうだろうか…? 60年安保闘争が、あれほどの国民的運動として盛り上がった背景には「反米ナショナリズム」があるんだ、との論に全面同意する者ではないが、全体構造のこれまた「一部分」「一要素」にそれがあったことを、自身の生理的心情に照らして認めてもおきたい。 『永遠の0』や『ベルリン飛行指令』を読みながら、昭和の戦争が対欧米戦争なのだという一面性=「一要素」特筆への誘惑に駆られ、「そうだ、そうだ」と頷いてしまふ己、アジア第三世界への戦争であることをあたかも忘却したような己自身を、世界史的に俯瞰する構えの中に、この種のエンタメ小説を読むときの意味もあるように思う。 昭和の戦争への、そして欧米の世界支配への視座は、右翼においても不安定で、親米右翼と言われる人々の対米戦争観の錯綜・混乱や、自己思想内に定着させる決着の回路は詳しく知りたいところだ。この辺りはまた別の機会に述べることとしたい。

さて、最近百田の『幸福な生活』という短編集を読んだ。雑誌に連載された短編に加筆してまとめたものだそうだ。各ショート・ストーリーは「さすが百田」と思わせるシニカルな観察眼が、今日的企業社会に「安住」する者たちの腹の奥底や、決して生活や立場を維持する方法にまつわる属性からは抜け出そうとはしない「処世」を暴いていて面白い。 ある会社の家族参加のパーティー席でのお話===『淑女協定』。 出席社員のいく人かは社内結婚しており、妻同士がかつての同僚・先輩・親しい友で、従って男性社員たちもそれぞれの妻を知っているという、いわば閉鎖社会。各テーブルでは、その場に居ない者の噂話や聞くに堪えない「実話」(概ね、○○子・現△△の妻は、××部長の愛人だった。などのゴシップ)が語られている。エリート(かどうか知らないが)サラリーマンとその妻の、社会的課題にはもちろん会社内矛盾への抗いなどには決して向かわない人生の、その若き時期の内向き五流週刊誌的会話・男性社員井戸端会議・元女性社員井戸端会議は、ぼくに「これから一緒に、殴りに行こうか」と思わせるほど、モノ言わず狭い世界に汲々とするサラリーマンのある病理を極端に描いていてリアルでさえある。 Aは、たまたま社内結婚しなかった。同行した妻は会社の行事にほぼ初参加で、Aは同僚に紹介したりしつつ「噂話のネタにならずによかった」と胸を撫で下ろしている。 別のパーティーに来ていた派手な衣装・髪型の女性が、トイレに向かう妻に廊下で声を掛けている。Aが「どなただい?」と訊くと、妻は「昔、同じ派遣会社で世話になった人よ」と答えるので、妻がトイレに去って軽く挨拶をした。 Aが会場に戻ると、上司Bが言う。「さっきの金髪の女、知り合いか?」 「いえ、エレヴェーターの場所を訊かれてたんです。Bさんのお知り合いですか?」 「いや知り合いってわけじゃないが、二度くらい会ったかな。出張ソープ嬢だよ」

さて、最近百田の『幸福な生活』という短編集を読んだ。雑誌に連載された短編に加筆してまとめたものだそうだ。各ショート・ストーリーは「さすが百田」と思わせるシニカルな観察眼が、今日的企業社会に「安住」する者たちの腹の奥底や、決して生活や立場を維持する方法にまつわる属性からは抜け出そうとはしない「処世」を暴いていて面白い。 ある会社の家族参加のパーティー席でのお話===『淑女協定』。 出席社員のいく人かは社内結婚しており、妻同士がかつての同僚・先輩・親しい友で、従って男性社員たちもそれぞれの妻を知っているという、いわば閉鎖社会。各テーブルでは、その場に居ない者の噂話や聞くに堪えない「実話」(概ね、○○子・現△△の妻は、××部長の愛人だった。などのゴシップ)が語られている。エリート(かどうか知らないが)サラリーマンとその妻の、社会的課題にはもちろん会社内矛盾への抗いなどには決して向かわない人生の、その若き時期の内向き五流週刊誌的会話・男性社員井戸端会議・元女性社員井戸端会議は、ぼくに「これから一緒に、殴りに行こうか」と思わせるほど、モノ言わず狭い世界に汲々とするサラリーマンのある病理を極端に描いていてリアルでさえある。 Aは、たまたま社内結婚しなかった。同行した妻は会社の行事にほぼ初参加で、Aは同僚に紹介したりしつつ「噂話のネタにならずによかった」と胸を撫で下ろしている。 別のパーティーに来ていた派手な衣装・髪型の女性が、トイレに向かう妻に廊下で声を掛けている。Aが「どなただい?」と訊くと、妻は「昔、同じ派遣会社で世話になった人よ」と答えるので、妻がトイレに去って軽く挨拶をした。 Aが会場に戻ると、上司Bが言う。「さっきの金髪の女、知り合いか?」 「いえ、エレヴェーターの場所を訊かれてたんです。Bさんのお知り合いですか?」 「いや知り合いってわけじゃないが、二度くらい会ったかな。出張ソープ嬢だよ」

この短編集では、伝説の女子プロレスラー「ドラゴン中山」が登場する『ママの魅力』以外は、小説『モンスター』(10年、幻冬社)の原型のような『ブス談義』を初めとして、ほとんど上記『淑女協定』と同趣向の短編だ。最後の一行でドカンと読者を驚かす手法が採られ、一部で「人間の怖さを見せつけられた」とか「あっぱれ!」などと評価されていた。そうなのか? シニカルとは、このようなことではないはずだ。 人間の悪意や邪心や小心振りを、そして己自身のそれを、いわば建設的に切開することに繋がって行くことのない皮肉や暴露なら、それはただの「嘲笑」でしかない。 作者が、登場人物に同化してしまっていると思え、その卑猥さこそが作者ではないのか?と思ってしまうのは、その卑猥さを肯定し救済している匂いが全編にプンプン漂っているからだ。 百田には世界観も、伝えたい「説」もないのだろうか? 百田は何を言いたいのか? TV界の荒波の途で総論を見失ったのだろうか? 読者を驚かすより、登場人物をどこか蔑み嘲笑うより、例えば『淑女協定』のAの苦悩や、妻の再生への苦闘を書いてみたら?(実際それは想像するだに困難な業だと思うが)

思うに、『永遠の0』という物語の、「英雄物語」も「ゼロ戦讃歌」「昭和日本の技術力賛美」も、昭和の戦争への総論が無い限り「昭和の戦争」賛美の不誠実な闇の中に霧散して行くしかないのではないか? それは、『幸福な生活』の背後に潜む、百田が皮肉る悪意・邪心・小心を抱えながらもなおそこを自省的に組み換えようとする、登場人物と読者に在るはずの可能性を百田自身が閉ざし、己のせっかくのシニカルで鋭利な小説を、社会的な制度的な黙契的な障壁に対する人々の抗いの一切を無視・無化し嘲笑いのネタにして食っている、某週刊誌的雑文に貶めしてしまうだろう構造と、どこか似ていないか? 昔「探偵ナイトスクープ」で鋭く輝いていた、青年百田に注目していたぼくの感想だ。

、

歌遊泳: ヨーロッパの両端から

ファドとムジカ

ヨーロッパには全く詳しくないので、当然に各地の民・人心・歴史・文化に不案内だ。 だから、その地の人々の身と心に沁みついた唄など知るはずもない。 ある時、各地に「日本の演歌」「大衆歌」のような(と比較できない程の歴史性を持った)ものとしての歌謡があって、 フランスのシャンソン、イタリアのカンツォーネ、ポルトガルのファド、ギリシャのムジカという具合に、 その地の永い歴史・民族・民俗・文化によって育まれ唄い継がれて熟成した、その地(国ではなく地域)ならではの歌謡があると聞いた。 もう先には大西洋しかない欧州の西の果てポルトガル、アジアに接し人・文化の交差点・交流・混在域でもあった欧州の東端ギリシャ、北方:東欧の影響もトルコ圧政下の影響も受けた近現代ギリシャ音楽・・・。 ぼくの耳には、中東、遠くはインドの響きまで聞こえて来るような…(知りもしないのに・・・)。 そこには、大衆歌に共通する、中央には失せてしまっても周縁の地には今も根付き息づく、人間の臓の底から発せられる唄が聞こえる気がする。 その響きに、ハリウッド製が席巻する映画に代表される文化や表現でのグローバリズムはもちろん、経済的ヨーロッパ統合たるEUまでもが、 培われた土着の文化を解体させようとする危機への、強い抗いの意志が聞こえるのはどうしたわけか・・・。 レ・ラ抜き「沖縄音階」(ト・ミ・ファ・ソ・シ・ド)がそれ自体、ヤマトへの抗いを秘め持っているように、そこにはヨーロッパ中央への、 さらには米英・グローバリズムへの文明論的「アンチ」の意志が唄われていると聞こえるのはぼくだけではあるまい・・・。

何によらず、「統合」(や「統一」「団結」「共同」)とは、中央・司令部・教条が、周縁部を解体し無化することの上に築き得るものでは決してなく、周縁の歴史性と根付いている固有性は、「統合」の人工性より強固だと思う。だが、人はしばしばそこを見誤りその強固なものを「強権」を発動して踏み荒らし「統合」して来た。それは、国家でも宗派や吹けば飛ぶよな政治組織でもそうなのだ。 「統合」。それは、各周縁部が自前・固有の意志を確保しつつ、ある限られた課題領域だけに有効だろうと採用する、 現実的智恵・共通策としての、ひとつ方法論・技術論に過ぎない、と思う。 (不案内なので、YouTube から適当転載) ポルトガル・ファド リスボン場末で聴いた「ファド」 http://www.youtube.com/watch?v=x3d7gIuTyy0 「暗いはしけ」 http://www.youtube.com/watch?v=GdJYzzyO7nc&feature=fvsr アマリア・ロドリゲス 「Coimbra」 http://www.youtube.com/watch?v=LqB8RAPC9QM&feature=fvwrel アマリア・ロドリゲス 「Fado Meu」 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=9Aa01u8RtgM アマリア・ロドリゲス

ギリシャ・ムジカ 「To Tango Tis Nefelis」 ハリス・アレクシーウ http://www.youtube.com/watch?v=a9dIWOYmtcQ&feature=results_video&playnext=1&list=PL1208E6D63DDA6B4A 「Mia pista apo fosforo」 ハリス・アレクシーウ http://www.youtube.com/watch?v=C9Tt9wL7hDk&feature=results_video&playnext=1&list=PL1208E6D63DDA6B4A 「Magissa」 ハリス・アレクシーウ http://www.youtube.com/watch?v=xq4v_k9adfE&feature=results_video&playnext=1&list=PL61AEADBD79A378E2 ギリシャ民謡「ディルラダ」 (これは、トルコに近い島の民謡。クリックした画面にギリシャ各地の民謡あり。) http://www.youtube.com/watch?v=Uc9IyZJ0H_0 歌謡ではありませんが 有名なミキス・テオドラキス作曲になる 映画『その男ゾルバ』より 「Zorba’s Dance」 http://www.youtube.com/watch?v=ZZY1pPX14A0&feature=related (民族的舞踊=シルタキ に使われる各種民衆音楽を詳しく知りたい)

連載 62: 『じねん 傘寿の祭り』 六、 ゴーヤ弁当 (8)

六、 ゴーヤ弁当⑧

重い何かを抱えて歩いていた。青い空、広がる田園風景、心地よい風、中規模の川・・・、その土手を歩いていた。前後を共に歩く人たちは仲間のようだ。みんな口笛を吹いたり鼻歌を歌ったりして、野を渡って来る風を受けて朗らかだ。歩いている一団の中ほどに女性が居た。いつか、黒川が観ていた深夜放送の映画『ここに泉あり』(1956年製作)の一場面だと分かった。すると、一団はあの自主運営交響楽団に違いない。だから、女性は岸恵子なのだが、顔は判然としなかった。一団の後ろを、疫病神のような不審人物が付かず離れず歩いていた。映画と違っていて気になる。 やがて、裕一郎は自分が抱えている重いものがコントラバスだと気付いた。重くて、一団の歩みについて行けなくなり、通りかかった駅でモクモクと煙を吐いて走る蒸気の汽車に飛び乗ってしまう。乗った汽車には、闇物資の運び屋や復員兵士がギューギュー詰めになって乗っていて身動きままならない。映画の時代背景と合わないので奇妙だぞと思っていると、そのドサクサにコントラバスを誰かに奪われてしまう。泣きそうになっていると、席を老女に譲ってこちらにやって来た文士風の男が「おい学生! 次の駅で降りようぜ。美味い屋台があるんだ、ご馳走してやろう」と言う。どういうわけなのか、さっき一団の後ろを歩いていた男だった。空腹だったこともあり、誘われるまま彼の後に従った。 降りた駅は、写真で見た記憶がある東京郊外の戦後風景の中に立つ木造の駅舎だった。駅裏の屋台で焼き鳥と酒をよばれた。腰掛椅子には奪われた筈のコントラバスが立てかけてある。文士風の男が「大切なものなんだろう? 俺が取り返して来てやったぞ。これで、仲間のところへ戻れるんだ、感謝しろよ。」とうそぶく。変だと思ったが、すぐに、雑誌で読んだ戦後期のあるシーンが再現されているのだと気付いて、目が覚めた。学生だった思想家吉本隆明と流行作家太宰治の生涯一度の出会いのシーンだ。 裕一郎は、重いコントラバスのつもりなのだろう、枕を抱えていた。 時代と場所が混在していて、観た映画と読んだ雑誌記事がミックスされた奇妙な夢だった。

読んだ雑誌記事というのは『東京人』という雑誌に出ていたもので、太宰との生涯一度の出遭いを語る吉本へのインタヴュー記事だった。 吉本隆明は戦後間もなくの学生時代、学生芝居で太宰の戯曲『春の枯葉』を上演しようとなり、仲間を代表して三鷹の太宰宅を訪ねる。 太宰は不在だったが、幸い太宰家のお手伝いさんから聞き出し、近くの屋台で呑んでいた彼を探し出す。当時の人気作家と無名の貧乏学生、のちの詩人・思想家の出会いだ。そこでの会話だ。 『「おまえ、男の本質はなんだか知ってるか?」と問われ、「いや、わかりません」と答えると、「それは、マザー・シップってことだよ」って。母性性や女性性ということだと思うのですが、男の本質に母性。不意をつかれた。』 出したいだけなんでしょ、受容れるような感覚、相互性、打ち出す、マザー・シップ・・・、いろんなセリフや単語、観た映画や写真、戦後期の三鷹駅近くの屋台、想像の吉本と太宰の出遭いのシーン、昨夜の亜希とヒロちゃんの発言などが交錯したまま、それらが一つになって押し寄せて来る。 裕一郎は、しばらく仮眠状態で起きていたが、やがて再び眠りに落ちた。

耳元のユウくんの大きな声に起こされた。 「北嶋さん、ゴーヤ弁当だよ」とユウくんが身体を揺する。 もう十時を過ぎていた。爆睡したのだ。ユウくんのリクエストで、亜希たちが近くに材料を買出しに行き、今作っているという。ユウくんは、昨日の弁当がよほど気に入ったらしく、連日の同メニュウを求めたようだ。 自分にも記憶がある。気に入ったメニュウを飽きもせず集中的に食べる時期があるものだ。 身体を起こし、着替えながらユウくんに気になっていた件を訊ねた。裕一郎の直感だ。  「シンジ君が、ユキちゃんに何かしたんやろ」 「うん、ユキちゃんとぼくの手を叩いた」 内容を掴むのに手間取ったが、ほぼ聞き出せた。昼食の後片付け当番をして、食器を洗って部屋に戻るときユキちゃんと手を繋いでいた。シンジ君が、手と手が繋がれているまさにその部分を、ピシャリと叩いた。思わず二人が手を放した瞬間、シンジ君がユキちゃんのホッペにプチュ。シンジ君の背中に組み付いたがたちまち投げ飛ばされ、すぐさま箒をとって来てシンジ君の背中に一発。ユキちゃんは泣き出したが、指導員が来た時には彼女は部屋に戻っていて、彼らはユキちゃんも関係していることを知らない。ユウくんはもちろんシンジ君も、そこは決して語らない。四日前のことだ。これが真相らしい。 昨日、チチが園に呼ばれ主任と長時間話した。チチは「もうシンジ君は何もしないから大丈夫だよ」「武器を持って叩くのはよくない」とだけ言ったらしい。黒川はいい父だ。 ユウくんは、大きく強そうなシンジ君に立向かい、護るべきものを護ったのだ。それはユキちゃんというよりも、自身の内に棲みつき育んで来た、譲る訳には行かない精神のようなものに違いない。 バスの往き帰りで毎日ユキちゃんといっしょだということも予想通りだった。 事件のことも、バスのことも「ユウくんと北嶋さん二人だけの秘密や」と約束した。

「シンジ君が、ユキちゃんに何かしたんやろ」 「うん、ユキちゃんとぼくの手を叩いた」 内容を掴むのに手間取ったが、ほぼ聞き出せた。昼食の後片付け当番をして、食器を洗って部屋に戻るときユキちゃんと手を繋いでいた。シンジ君が、手と手が繋がれているまさにその部分を、ピシャリと叩いた。思わず二人が手を放した瞬間、シンジ君がユキちゃんのホッペにプチュ。シンジ君の背中に組み付いたがたちまち投げ飛ばされ、すぐさま箒をとって来てシンジ君の背中に一発。ユキちゃんは泣き出したが、指導員が来た時には彼女は部屋に戻っていて、彼らはユキちゃんも関係していることを知らない。ユウくんはもちろんシンジ君も、そこは決して語らない。四日前のことだ。これが真相らしい。 昨日、チチが園に呼ばれ主任と長時間話した。チチは「もうシンジ君は何もしないから大丈夫だよ」「武器を持って叩くのはよくない」とだけ言ったらしい。黒川はいい父だ。 ユウくんは、大きく強そうなシンジ君に立向かい、護るべきものを護ったのだ。それはユキちゃんというよりも、自身の内に棲みつき育んで来た、譲る訳には行かない精神のようなものに違いない。 バスの往き帰りで毎日ユキちゃんといっしょだということも予想通りだった。 事件のことも、バスのことも「ユウくんと北嶋さん二人だけの秘密や」と約束した。