たそがれ映画談義: 品川宿から『幕末太陽傳』再公開のお知らせ

『幕末太陽傳』-時代は地続きだァ-

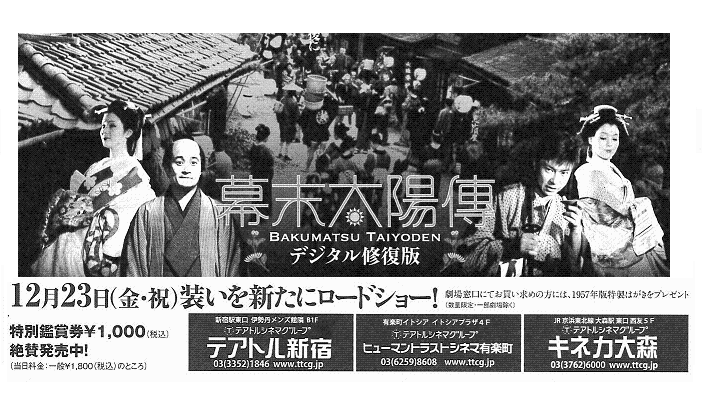

50年以上前:1957年、日活再建10周年作品として当時のオールスター・キャストを動員して世に出された『幕末太陽傳』が、近く日活創設100周年記念として、デジタル修復して再公開される。映画の舞台品川に居残り「品川宿:品川自由塾」塾頭を名乗り、ブログ・タイトルを『たそがれの品川宿』としてしまっているぼくとしては感慨深いところだ。 出演:フランキー堺、南田洋子、左幸子、石原裕次郎、岡田真澄、芦川いづみ、小沢昭一、小林旭、山岡久乃、市村俊幸、殿山泰司、金子信雄、他

古典落語「居残り佐平次」「品川心中」「三枚起精」「お初徳兵衛」他から取材し、幕末品川という混沌の時代を背景に描くこの映画の世界は、「評論家」で居たのでは『乱世』の現実を生きられない者たち「民」の、時代を相対化し同時に時代の当事者でもあるという、その立ち位置と智恵を主人公:佐平次を通して描いていた。それに成功した正に快作と呼ぶに相応しい映画だ。

時代のトップランナー(インテリ・前衛・党幹部?):高杉晋作(石原裕次郎)に佐平次が言い返す舟上場面の台詞は川島の「思想」の核心だろう(ぼくの初観はアレコレ見失いそうな時期だった71年)と想った。 45歳の若さで早逝した川島雄三のこの作品は、2009年キネマ旬報『オールタイム・ベスト映画遺産200日本映画篇』で、第4位に選ばれたそうだ。 ちなみに、ベスト3は、『東京物語』(小津安二郎)、『七人の侍』(黒澤明)、『浮雲』(成瀬巳喜男)だそうだ。 (資料: http://www.kinejun.jp/special/90alltimebest/index.html )

時代のトップランナー(インテリ・前衛・党幹部?):高杉晋作(石原裕次郎)に佐平次が言い返す舟上場面の台詞は川島の「思想」の核心だろう(ぼくの初観はアレコレ見失いそうな時期だった71年)と想った。 45歳の若さで早逝した川島雄三のこの作品は、2009年キネマ旬報『オールタイム・ベスト映画遺産200日本映画篇』で、第4位に選ばれたそうだ。 ちなみに、ベスト3は、『東京物語』(小津安二郎)、『七人の侍』(黒澤明)、『浮雲』(成瀬巳喜男)だそうだ。 (資料: http://www.kinejun.jp/special/90alltimebest/index.html )

その後、映画界は衰退し日活は大映と「ダイニチ」という配給会社を作り、製作から退いた。今、「日活」は企画会社としてにみ存続しているか知らない。日本映画の黄金期に衰退を見据えて「時代は本来地続き」「盛衰は、社会事情の反映で変転当然」、むしろ「変(わら、えてはなら、えられ)ないもの」を語り・描き・観客と共有することこそ映画の務めだとの川島の言い分を、いま遺影を観て改めて想うのだ。 観てない方、この機会に是非ご覧あれ!

『あんたらは百姓・町人から絞り上げたお上の銭で、 やれ勤皇だ攘夷だと騒いでいるが、 こちとらそうは行かねえんでぃ、 首が飛んでも動いてみせまさぁ!』

連載 72: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (8)

七、 しらゆり⑧

祝いの席だ。黒川は、さすがに美枝子からのプレゼントに関しては口を閉ざした。それがかえって「君には後でゆっくり言うことがあるんだ」というサインに思えた。 ユウくんの「ネクタイとシャツだ」との小声に、黒川が「ひろし、後にしなさい」と言う。ユウくんは半ば明けてしまった荷を申し訳なさそうに隣室へ移動させた。 黒川も裕一郎も怪しいがまあ大人だ、楽しそうに振舞った。祝いの席が終ると、ユウくんが二階で長ズボンに履き替え降りて来て、プレゼントのカラシ色のカッターシャツを着ている。ネクタイは焦げ茶色の地に同系二色で柄が施されている。上品で毅然とした雰囲気のものだった。ユウくんが穿いた焦げちゃ色のズボンにもピッタリ。美枝子がこのズボンを百も承知で選んだのだと判った。 「北嶋さ~ん。ネクタイ付けて」 「はいよ。ネクタイはね、締めると言うんやで」 「ネクタイ、しめて!」 一度では覚えられないネクタイ締めに、ユウくんは「難しいね。面倒くさいね」と言う。暑苦しく首周りが窮屈なこれは「犬の首輪だ」とは言わなかった。役に立つ時もあるのだ。例えば、先日、細川の画廊に債権回収に出向いた時のように・・・、と思って苦笑した。 「似合わない?おかしい?」 「いや、もちろん似合ってるよ。初めてネクタイ締めたとき北嶋さんも苦労したのを思い出して笑うたんや、ゴメンゴメン」  「ふ~ん。北嶋さんでも難しいんだ」 「そうだよ。けど、覚えといて損はない」 「覚えるよ」 ようやくカタチが決まると、ユウくんは玄関の大きな鏡の前へ小走り。 「北嶋さん、写真撮って。ねえチチもおいで、写真をハハに送るよ」 携帯電話で構えると、黒川が苦い顔でユウくんの隣に立った。

「ふ~ん。北嶋さんでも難しいんだ」 「そうだよ。けど、覚えといて損はない」 「覚えるよ」 ようやくカタチが決まると、ユウくんは玄関の大きな鏡の前へ小走り。 「北嶋さん、写真撮って。ねえチチもおいで、写真をハハに送るよ」 携帯電話で構えると、黒川が苦い顔でユウくんの隣に立った。

ユウくんが寝た頃、黒川が部屋へやって来た。黒川はまずは冷静に語り始めた。 「北嶋君。時々電話する、目立つタイミング、印象的な場面で物を送って来る、それは卑怯だと思わないかね?」 「卑怯と言っても、美枝子さんには他に方法が無いじゃないですか」 「出て行ったのはあいつだ」 「それは親の都合でしょう。ユウくんにはハハとの交信の自由、ハハから愛される権利があります。貴方はそれを奪うのですか?」 「いいかい。ひろしと生活しているのはぼくなんだ。時々いい顔をするのは誰にでも出来るんだ。もう会えない、母親をできない・・・、それを覚悟して出て行ったんだろうが、それはあいつが自ら選んだ途なんだ。」 裕一郎は、ここで言ってはならない切り札を出してしまった。 「黒川さん、怒らないで下さいよ。じゃあ、あんたの調査とやらは何なんですか?。生母を探しているじゃないですか。ユウくんに母親に会えないままの同じ想いを強制するんですか?」予想通り黒川の声が変わった。 「それとこれとは違う。ぼくの生母は自ら選んで長崎を去ったのではないはずだ。引き裂かれたのだ。産み役を終えお払い箱にされたに違いない。日本を、実子を封印して戦後を生きたのだ」 「悪いけど、想像でしょう?」 「違う! ほぼ特定出来たんだ。調査の結果、プロフィールが合致する女性の中に、戦後、沖縄で結婚して五六年に五十一歳で亡くなったある女性が、ぼくの幼少期の時代長崎にいたことが判明した。しかも、」 黒川は熱を込めて語る。その女性は一九二七年二十二歳で子を産み、ぼくが生まれた年だ、一九三七年三十二歳の秋沖縄に帰っている。ぼくが尋常小学校四年の運動会の年だ。ほぼ間違いない、母だ。沖縄で結婚し再出発したんだな。母には当然、夫・家・生活・親戚、沖縄の戦後の時間というものがあった。彼女の歳の離れた妹さんがひと度は姉が長崎で子を産んだことを認めていたんだが、後日否定に転じて亡くなったそうだ。調査員は、その妹さんの息子から聞き出した。が、否定したのが遺志でもある。そこを配慮してまだ最後の詳細を言わない。それに、子つまりぼくの妹だねえ、妹も居る。事実を明らかにするには関係者たちが、歴史や事情を越えて協力というか同意してくれないと難しい。容易なことではないんだ。親類縁者・地域社会からの無言にして根深い強迫を押し返して明らかにするには、ぼくの側には在る必然性みたいなものが要るんだが、向こうには無いよね。むしろ秘しておきたい、というのが当然だろう。 「君には解からんだろうが、ぼくは米・日・沖と闘っているんだ。ぼくの戦後総決算だ。闘いは必ず決着してみせる」 「ハイハイ、そうですか。どうぞご自由に」 「聞くんだ。ぼくの生家、ぼくの生家は長崎で有名な料理旅館だったんだが、そこにウメさんという女中さんが居た。原爆被害で大混乱の敗戦直後の長崎、ぼくは生家の前でそのウメさんに再会した。彼女からぼくの出生の事情を聞かされていたんだ。仕事で沖縄へ来るようになって、どうしてもハッキリさせたくなってウメさんのその後を辿った。亡くなっていたよ。生母に関しては、姓名のうち姓はだけは珍しい苗字で思い出せたが、その他聞かされたことを思い出せないで来た」 「美枝子さんから、ウメさんが語った小学校四年の運動会で会った女性の話、聞きましたよ。それはそれとして今はユウくんと美枝子さんの交流の自由の話です。その総決算とやらには、あんたがユウくんと美枝子さんの自由交流を納得することが、むしろ必修条件だとぼくは思いますけどね」」 ここから黒川はさらに語気を荒げた。 「分かったような口を利くんじゃない。本気で総決算などしたことのない崩れ全共闘めが。」 「ちょっと待ちなさい! 本気かどうか怪しいけど、その作業をぼくらなりにして来たんです」 「そのぼくらの{ら}が気に入らないね。君の世代はいつも、何を言うにも{ら}だ。一度くらいぼくと限定しなさい。{ら}なんて無いと知ってるから、お前さんはいつも{ら}なんだよ。しかも本気かどうか怪しいとまで言う。怪しいんじゃなく、してないんだ。ぼくは本気だ。ハッキリと本気だ。米日沖と正面から向き合うぞ。ぼくが母に会うことを妨げる要素は、ぼくにとって全て敵なんだ」 思い込みとは恐ろしい。この自信は何だ。少しは自らの越し方を顧みろよ。 老いの一徹と言えば聞こえは良いが、自身棚上げ方式なのだ。その主張に怯みもする。が、美枝子からの誕生日プレゼントは認めさせたい。 裕一郎は、罵り合いを続けた。

連載 71: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (7)

七、 しらゆり⑦

すぐ三人で移動して玲子の下宿でメシをよばれたから、是非無い待ち合わせではなかったと裕一郎は思っている。 「ぼくじゃない。ぼくでも彼でもない誰か友達やろ。今度、玲子本人に訊いてみるよ」 「な~んだ。男って些細なことを気にしてるんですね。奥さん本人か北嶋さんに訊けば分かるのに、ね・・・。」 「気にしてるのか、あいつ」 「そうは言わなかったけど、奪ったという言葉に負い目みたいなもの感じましたよ。それと、北嶋さんの奥さんが専務の永遠のマドンナだとも言ってました。怒らないで下さいよ、お二人って、何か学生時代や争議や仕事を通じて兄弟のような双子のような、いえ違うな、う~んお互い相手の存在がなければ人生が成り立たないような、相互依存のような・・・。悪いけど、団塊世代?あの人たちみなさんそういう傾向ありません? それって卒業すべきことだと思います」 裕一郎は図星だと思った。だから苛立ちもした。生意気なとも思った。若い女性のこうした言い分に母性のようなものが潜んでいることも知っていた。珍しく不躾な亜希の魂胆が分からない。 「マドンナ? うちの女房が? へえ~意外やな。それはともかく、相互依存? 失礼やろ! なんでそういう話を語るんや?」 「卒業の材料。それと奥さんの処へ帰る後押し」 「余計なお世話やね。放っといてくれよ。何が卒業の材料や、中学生に対する母親みたいなこと言うてくれるな」 「すみません・・・でした」 恥かしさもあって亜希には言えなかったが裕一郎は思うのだ。相互依存だけではないよ、相互刺激や相互研鑽に似た緊張関係の側面だって在るのだ。矜持とも自負とも言えないが、いささかのこだわりはある。その意味をこれまで、体系的に社会的に自他に示せたことなど無い以上、相互依存との指摘に甘んじておこう。 ベンチから起って改札へ向かう亜希が無礼を埋め合わせる為だけではなさそうに言った。 「いい誕生日でした、有り難うございました。永遠の入口と思わせて下さい。いいですよネ」 三十歳も若い亜希に少年をあやすように言われたなとも、彼女が本気で言ってくれたとも思え、この人をこの先も見ていようと思った。こういう年下の女友達は他にいない。貴重なのだ。 「明日のオープンには那覇に留まっているヒロちゃんがお手伝いします。黒川さんに伝えておきました。じゃ、また」亜希は桟橋に去った。

黒川とギャラリーじねんが出るニュース番組を見るべく、黒川宅へ車を走らせた。黒川には悪いが、比嘉の陰の貢献への感謝の想いが無ければテレビ・ニュースはどうでもよかった。コメントは予想が付くし、店の映像は知り尽くしている。 危なっかしい運転は、妻と俺は「そういう関係」なんだろうか?という書生のような問いに支配されていた。勘違いを質せずに来た高志の半生に居座る青臭さ、妻が「専務の永遠のマドンナ」だという亜希の話に驚いている自身の感受性の弛緩。それらは亜希が言う通り相互依存の変異種だ。 最も身近に暮した存在への観察眼や理解力に欠ける若輩者が、天下国家を論じた若い時期を送り、社会運動に関与しそれも中心を担ってしまい、人の生活を左右してしまう経営を背負うとは・・・。 けれども、知者や治者や覇者にその無謀を嘲笑わせたくはない。 高志に「奪った感」や負い目があったとして、それはある面「可愛いわね」と片付け得る要素や、書生っぽい誠実や、甘ちゃんの罪のない無理解だと言えなくはない。けれど、抜けているのは玲子の側の選択、その自律自立への無理解だ。そうした在り様は、実のところ厄介な団塊どもの限界だったし、俺たちの危うさのや欠陥の根本と繋がっていると裕一郎は思う。団塊、厄介、限界ってか? 人のことはこのように思えもするのに・・・。 専務を卒業、・・・か。上手いこと言うな亜希。それが必要なのか、そもそも高志との間に亜希が言うほどの卒業すべき課題があるのか、そこは自覚できない。しかし、裕一郎が「バカだなぁ」や「幼いなぁ」などの感情を、いままで高志に抱いたことがなかったのは事実だ。亜希、君は聡明で美しい。

黒川宅に戻ると、食堂でユウくんがはしゃいでいる。 「北嶋さん、お寿司が来るよ」 「ギャラリーの完成祝いかな」 「違うよ。」 「何かな?」 「いいことだよ」 チャイムがなって黒川が大きな寿司桶を抱えてやって来た。 「ギャラリーの完成も目出度いが、もっと目出度いことなんだ」 「何です?」 「ぼくが大人になったんだよ」とユウくんが誇らしく言う。 「ひろしの誕生日なんだよ」 「おうおう、そうかユウくん。おめでとう。いくつになった?」 「ひろしは二十歳になったんだ」 黒川さん。黒川裕、ユウくんこそは、貴方がひと度は「そういう関係」だった人との間に生まれた命なんですよね。 三人でわしたニュースを観た。想像通りの内容だったが、黒川は「比嘉君にお礼を言わなきゃな」と上機嫌。ユウくんも「わあ、チチのギャラリだ」と見入っていた。 亜希に諭されたと言うべき今朝からの今日一日が、とりわけ亜希が泊港の待合で語ったことが、ユウくんの母親美枝子を含む身近な女たちを強く想わせ、黒川の生母探し調査費のことを認めるよう心を押している気がしていた。 食卓に並んだ寿司を前に、おめでとうを言って乾杯して・・・、と思って腰掛けた時、またチャイムが鳴った。 出た黒川と宅配業者が言い合っている。玄関に行くと、黒川が受取拒否を通告していた。

黒川宅に戻ると、食堂でユウくんがはしゃいでいる。 「北嶋さん、お寿司が来るよ」 「ギャラリーの完成祝いかな」 「違うよ。」 「何かな?」 「いいことだよ」 チャイムがなって黒川が大きな寿司桶を抱えてやって来た。 「ギャラリーの完成も目出度いが、もっと目出度いことなんだ」 「何です?」 「ぼくが大人になったんだよ」とユウくんが誇らしく言う。 「ひろしの誕生日なんだよ」 「おうおう、そうかユウくん。おめでとう。いくつになった?」 「ひろしは二十歳になったんだ」 黒川さん。黒川裕、ユウくんこそは、貴方がひと度は「そういう関係」だった人との間に生まれた命なんですよね。 三人でわしたニュースを観た。想像通りの内容だったが、黒川は「比嘉君にお礼を言わなきゃな」と上機嫌。ユウくんも「わあ、チチのギャラリだ」と見入っていた。 亜希に諭されたと言うべき今朝からの今日一日が、とりわけ亜希が泊港の待合で語ったことが、ユウくんの母親美枝子を含む身近な女たちを強く想わせ、黒川の生母探し調査費のことを認めるよう心を押している気がしていた。 食卓に並んだ寿司を前に、おめでとうを言って乾杯して・・・、と思って腰掛けた時、またチャイムが鳴った。 出た黒川と宅配業者が言い合っている。玄関に行くと、黒川が受取拒否を通告していた。 すぐに分かった。美枝子からユウくんへの二十歳の誕生日祝いの品だ。 「止めなさい! 黒川さん、貴方に受取拒否する権利はありません」 「話は逆だ。居候の身の君に、ぼくへの荷の受取拒否を阻止する権利は無いんだ!」 「あなたへの荷? ほら、この荷物の宛名は黒川裕です。黒川自然ではありません。横暴だ」 「ぼくは親権者だ」 「黒川さん、ダメです。今日ユウくんは二十歳になったんでしょ。止めなさい。受け取らせて下さい。 美枝子さんからのプレゼントじゃないですか!」 強引にサインして、配達員から受け取った包をユウくんに手渡した。 こらっジジイ! 誰が居候やねん? そう言いそうになった。

すぐに分かった。美枝子からユウくんへの二十歳の誕生日祝いの品だ。 「止めなさい! 黒川さん、貴方に受取拒否する権利はありません」 「話は逆だ。居候の身の君に、ぼくへの荷の受取拒否を阻止する権利は無いんだ!」 「あなたへの荷? ほら、この荷物の宛名は黒川裕です。黒川自然ではありません。横暴だ」 「ぼくは親権者だ」 「黒川さん、ダメです。今日ユウくんは二十歳になったんでしょ。止めなさい。受け取らせて下さい。 美枝子さんからのプレゼントじゃないですか!」 強引にサインして、配達員から受け取った包をユウくんに手渡した。 こらっジジイ! 誰が居候やねん? そう言いそうになった。

連載 70: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (6)

七、 しらゆり⑥

予定通りワックス掛けを終え、夕方の便に乗る亜希を送って泊港へ車を走らせた。 「聞きそびれたが、あの時みんなで笑ってたの何? 黒川さん又何か言うたかな」 「ナイショ」 「教えてよ」 「ちょっと笑えないんだけど、黒川さんが面白おかしく言うから・・・」 「何て?」 「亜希君と北嶋君が実際のところどうかなのかは、当人たちだけが知っている。ヒロちゃん、そういうことなんだよ男女ってのは、だって。それから、ぼくはもうセックスは出来ないから、永遠の入口だと思うかい?実はぜんぜん違うんだよ、だって」 「松下さん、ぼくら、朝方、あそこで引き返して良かったよな。」 「すみません」 「謝るなよ」 携帯電話が鳴った「裕一郎、今どこに居る?」。比嘉からだ。泊港へ向かう途中だと答えると、「すぐ帰れ! 6時までに帰れ」と言う。ん、何だ? 「6時からテレビ視ろ。6時からの、わしたニュースやぞ」 比嘉が何かの取材を受けて出ているのだろうか。 「何です?」 「観りゃ分かる。ジイさんにも見せてやれや」 なるほど、そうか。ギャラリーじねんがローカル・ニュースに出るのだ。比嘉がそこまで手を回していようとは驚きだ。分かりましたと答え駐車場に入った。 亜希に電話の中身を説明すると「どうしてそこまで・・・」と言って、「黒川さん、北嶋さん、比嘉さんの熱い友情と言うか、腐れ縁と言うか、永遠の入口みたいなことかな」と言って笑った。 さっき黒川が言った永遠の入口は男女の「そういう関係」の話だったが、似たようなところがあるのかもしれないと、裕一郎は先輩二人との時間を想うのだった。

高速艇の発時刻まで30分ある。6時前に黒川宅着なら艇が出るまで居ても大丈夫。待合のベンチに座り、争議のとき占拠中の社屋内の倉庫を比嘉に製作工房として貸したこと、それは高志もいっしょに進めたこと、ずっと後年黒川は裕一郎が持ち込んだ比嘉の作品を扱って来たこと、先日ユウくんを比嘉のアトリエに連れて行ったこと、比嘉から聞いた「他者を迫害することなく生きてゆく権利」の話、比嘉が新聞社にギャラリーじねんの記事をねじ込んでくれたいきさつ、などなどをダイジェストで話した。 亜希は、「ああ、沖縄だぁ」そう言って「北嶋さん、黒川さんっていいこと言いますね『永遠の入口』!」と繋いだ。 沖縄と黒川発言がどう結びつくのかよく解からない。だが、亜希の中で、いまそれが結び付いたのだ。そう思うと、黒川の例の「調査」も含め全てがひとつになって迫って来る。裕一郎はそう感じていた。

艇の時間が近付いている。亜希が、「何回か送ったり送られたり・・・。駅や港でのこれ、中島みゆきの歌の気分にちょっと似ていて、これって嫌いじゃありません。もちろん、みゆきさんの突っ張った恋やしんどい別れではないのですが・・・」と笑った。大阪での最終電車の駅、渡嘉敷港、今日の泊港。たぶん三度だけなのだが、亜希との「別れの気分」は裕一郎とて嫌いではないのだ。 亜希が、どこかぎこちなく言いそびれたことを付け加えるように言う。 「北嶋さん、私もそうですけど、北嶋さんも専務を卒業しないと・・・ですね。失礼」 「えっ、高志? 何で?」 「私もたぶん北嶋さんも、あの時、専務のことが頭を過ぎったのだと思います」 「そうか・・・。で、君は卒業できたのか?」 「たぶん。今朝、明け方、霧雨の中で卒業しました」 亜希が泣いているように思いたかった。男を拒否できたことが高志を卒業だとは、分かる気がしないでもない。亜希の人生に貢献できたのかと苦笑して納得した。そして、親子以上の年齢差ある者を誠実に人として扱う彼女の「親切」は、ある種の高齢者介護でもあるに違いないと気付いた。 泣きそうなのはこっちだった。拒否ではなく制止だ、制止してくれたのだ。 近く工房を去ると言う我が子より若い女性に、自らも間もなく大阪に帰ろうとする初老男が、どんな関係を提示できたと言うのだ。 「ひとつ、訊いていいですか? 専務は奥さんを北嶋さんから奪ったんですって?」 「いいやぜんぜん違う」 「北嶋さんと奥さんが待ち合わせているところへ出交わし、そのまま奪ったと・・・」 「え~っ?誤解や。ぼくは、てっきり高志と玲子が待ち合わせてたと思ってた。違うのか?」 「黒川さんの送別会の夜、居酒屋で専務との歴史を聞かせてもらった時、そう聞きましたよね。あれ~?と思ったんですけど、別にどうでもいいことなので言わなかったんですけど」 裕一郎は、高志の幼い思い違いに苦笑しながら、その幼さを嘲笑うのではなく、身を引き締めて受け止めようと思った。高志、お前も俺同様ガキだな。浮んだ大学前駅の鮮やかな記憶画像を、高志目線のアングルで再現して見せてやりたいと思った。 当時玲子は髪が長くて紺のジーンズ姿。駅舎の庇を支える鉄柱にもたれて文庫本を読んでいた。裕一郎が声を発するのとほとんど同時に、後ろから来た高志が声をかけたのだ。ほら、俺が「誰かと待ち合わせか?」と声をかけているだろう? 高志、俺は玲子と待ち合わせてたんじゃないよ、バカだなぁ~。裕一郎は、高志に対してたぶん初めて「バカだなあ」と思ったのだった。

歌「100語検索」 31、 <流>

流

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。 (漱石『草枕』冒頭)

「流」(れるの)は時や時代や季節や泪や心、人々、であっても、「流」(されるの)は、「流」(す)当事者はもちろんだが、 遺棄され曖昧にされちまう、「流」(されて)しまふ事態・事柄の核心たちに違いない。 秋元というAKB画策者:流れに乗るを本分とする輩が、いくら「川の流れのように」と唄ってくれても「じゃかましい!」と返したい。漱石先生は「智」と「情」と「意」が現実の「世」を生きることの困難を言ったのだが、その「世」との和解の勧めを説いたのではない。 (蛇足:「情に棹させば」のくだりは「流れに逆らう」と誤読されるが、「情」に沿って「舟を進める」の意) ところで、日本の歌謡には「流」が多すぎるぞ!(多すぎて、アップ不可能。歌詞たちは際限なく「流」し続けている)(紙面の都合上10曲に絞ります)。 日本人は大切なことを「流」してしまうのか? ここは「意地」を通したい。「流」(れ、され)るリスクを負ってでも、まっとうな「情」に与したい。 「流」(す、れる、される)しかない事態や事柄を覚悟して歌った曲・歌詞や唄い手に出会えることもあるから、歌は「流」してしまえはしない。 ![200px-Natsume_Soseki_photo[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/11/200px-Natsume_Soseki_photo11.jpg)

『川の流れのように』 http://www.youtube.com/watch?v=3wmIrAFKLs0 美空ひばり 『川は流れる』 http://www.youtube.com/watch?v=BKB2qGM41X0 仲宗根美樹 『東京流れ者』 http://www.youtube.com/watch?v=cZe5WSLeYDM 渡哲也 『星の流れに』 http://www.youtube.com/watch?v=2ChBdN6CwSM ちあきなおみ 『酔いどれ女の流れ歌』 http://www.youtube.com/watch?v=sgmGH5fuGXw みなみらんぼう 『木綿のハンカチーフ』 http://www.youtube.com/watch?v=2FK0Tj1sXEQ 大田裕美 『卒業写真』 http://www.youtube.com/watch?v=hyGmy4m_BTA&feature=related 松任谷由美 『春なのに』 http://www.youtube.com/watch?v=kBv62_KCacs 柏原芳恵 『みちのく一人旅』 http://www.youtube.com/watch?v=WrQg1u5v5O8&feature=related 山本譲二 『二人でお酒を』 http://www.youtube.com/watch?v=K7aIVWLIxa8 梓みちよ 『粋な別れ』 http://www.youtube.com/watch?v=tm4kQWq_Umg&feature=related 石原裕次郎 『愛燦燦』 http://www.youtube.com/watch?v=20IutvIryNo 小椋佳 『熱き心に』 http://www.youtube.com/watch?v=xv6HojYeo9E 小林旭 『学生街の喫茶店』 http://www.youtube.com/watch?v=Cuu9YK8d4L4 ガロ 『フレンズ』 http://www.youtube.com/watch?v=v8dOLnEs92s NOKKO 『花』 http://www.youtube.com/watch?v=LzHaYPhu0nA おおたか静流 『時は過ぎてゆく』 http://www.youtube.com/watch?v=coiXF-PqgGQ 金子ゆかり

他に、『時は流れて』 『精霊流し』 『お座敷小唄』 『湯の町エレジー』 『赤坂の夜は更けて』 『いつでも夢を』 『湖畔の宿』 『涙を抱いた渡り鳥』 『湯島の白梅』 『悲しい色やね』 『そっとおやすみ』 『ルビーの指輪』 『島人ぬ宝』 『青春の城下町』 『無縁坂』 『桜坂』 『悲しくてやりきれない』 『夢追い酒』 『昔の名前で出ています』 『アカシアの雨がやむとき』 『水色の雨』 『港町ブルース』 『雨がやんだら』 『さすらい』 『船頭小唄』

連載 69: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (5)

七、 しらゆり⑤

ギャラリーじねんに着くとヒロちゃんが居て驚いた。昨日休みだったヒロちゃんは、昨日中にフェリーで本島に来ていたのだった。弟が訪ねて来たらしい。大空は仕事上の急用で来れないという。黒川がそう言った。 ヒロちゃんは黒川の指示で梱包を解いていた。物によっては大きくて木組み梱包されている。開梱作業は楽ではない。黒川が汗掻いてバールを使ってこじ開けているが、どうにも危なっかしい。ヒロちゃんが、中のエアーパッキンに包まれた品物を丁寧に出している。裕一郎の出番だ。 「おはよう、早くから始めたんですね」と言ったが、ヒロちゃんは睨み返して無言だ。 黒川が「朝帰りかい? ぼくの予感は的中だな。」と笑ったが、ヒロちゃんの表情はさらに強張っている。その場の空気に気圧されて何か言い返すこともできずに亜希に目をやると、亜希は平然としていた。 「昨夜、沖縄に来ている大阪時代の部下たちに会ってたんです。北嶋さんと共通の知人なんでご一緒に・・・朝まで・・・。ちょっと呑み過ぎました」 「そうかい、まっ手伝ってくれたまえ」 ヒロちゃんは変わらず憮然としている。 亜希が黒川に尋ねながら陳列にかかり、裕一郎は開梱作業を始めた。亜希の方へ行って大皿の配置を指示している黒川を見やって、ヒロちゃんが小さな声で口を開いた。 「北嶋さん、わたしも国際通りで呑んでたんよ。そしたら雨が降り出した頃、北嶋さんと亜希さん見かけたよ」 「そう。偶然やな。見かけたのなら声かけてくれたら良かったのに」 「よう言うよ。北嶋さんデレーっとしてて邪魔せんといてくれ臭振り撒いてたもん。雨の中、店のテントの下でカップルやったでぇ」 「いやー、大阪の連中朝が早いからと引上げたんで、松下さんと二人で呑み直したんや」 「ほら、みんなで呑んだんとちゃうやん」 気が付くと隣に黒川が立っていてまずいと思った。黒川とヒロちゃんのバトルになるのか・・・。と、やはり黒川が言い出した。 「ヒロくん、つまり君は二人がそういう関係だと言いたいんだね」 「そんなこと言うてませ~ん。わたしは北嶋さんが嬉しそうやったと言うてるだけや。大体、そういう関係って何やねん?」 「あのね。男がいる、ある女が気になっている。人柄や内面もそうだが、言動や外面も好きだ。女がいる、その男と同じような気持ちで居る。それがそういう関係の入口だ」 「はあ? なんやねん、ジイさんの恋愛論かいな。入口を入ったらどこ?」 「そりゃセックスを含む男女の関係だろうね。その先へはこの人以外ではダメなんだという、人に説明できない感情?執着?こだわり?、それが必要だがね」 「元奥さんはそれなん? だったらなんで別れたんよ」 「出て行ったのはあいつだ、ぼくじゃない。本人に訊いてくれ!」 大皿を設置している亜希は聞かぬ振りをしていたが、聞いていたに違いない。黒川が会話に使った「そういう関係」というのは、昨夜、いや明け方聞いた単語だ。

朝方バーを出ると、上がりかけた雨が霧のようになって細くかすかに降っていた。店の前から少し離れた角に在る、ゆっくり点滅する看板の下で亜希を引き寄せ、背に腕を回した。顔を寄せる裕一郎に、亜希が小さく「あッ」と声を発し、そして「北嶋さん、私たち・・・」と言いかけたと思う。続きを言おうとするそのくちびるを唇で塞いでいた。夢のシーンを再現しているような浮遊感に泳いだまま、亜希を支え抱えるようにして歩いた。二人は無言だった。 目的の建物の前まで来たところで亜希が言った。 「北嶋さん、私たちはそういう関係ではないですよね」 即答する気は無かったのに、「・・・。そうやな、違うと思う」と答えた。 一呼吸置いて、亜希が返そうとする。その間合いが永く思えた。裕一郎もその僅かの時間に多くのことを考えたのだ。「いや、そういう関係にしよう」と言えばどうなのか。あるいは無言で強引に入って行こうとすればどうなんだ、と。言葉を呑んで発するに至らない亜希の向こうに高志を見たのだ。いや高志ではなく、増幅して言えば男との関係を掴みあぐねて立ち尽くす魂を見たのだ。亜希が返した。 「私もそう思います」 肩に回していた腕を放し、ホテルの前からUターンしたのだ。放した腕がネオンに照らされて赤くなったり青くなったりしていて滑稽だった。 並んで歩いた。霧状の夜がゆっくりと明けて行く。 「私、大胆に恥かしさを棄てて言いますよ」 「ええよ、言うてみて」 「北嶋さんが、永く独りで暮していて女の人を欲しいと思う時があるように、私だって好意を抱く男に強く抱きしめられたいと思ったり、男の肌の温もりを恋しく思ったりする生々しい人間です。私もう三十ですよ。・・・ああ、こんなこと言えなかったのに北嶋さんには言えるんです。」 「聞かせてもらいますよ」 「今ここで北嶋さんにもたれては、知る人の無い沖縄へ独り来た意味が崩れると言うか・・・」

我に返ると、黒川とヒロちゃんが笑っていた。亜希も一緒に会話に入ったのか笑っている。 どういう会話が交わされたのか、聞きそびれた。聞いてみたい。 店頭と店内にはオープン祝いの花が、奮発したのだろう比嘉からの豪華なものをはじめいくつもある。亜希がその花たちを配置した。いくつかは、黒川の指示で巧みに商品を活用してある。花と商品を同時に活かすわけか。その中で、花の一時的な勢いに負けるはずのない大皿がひと際力強い。 黒川宅にあったのを持ち込んだ衝立の裏に配置した事務机に、新聞が読みかけ状態で置いてあった。 手に取ると文化面にギャラリーじねんが出ていた。黒川が寄って来て「まあまあの記事ではあるな」と黒川流の比嘉への感謝を表現する。こき下ろさないのが最大の評価であり感謝なのだ。記事は、店内を背景に黒川が写っているカラー写真付きのもので、取材の時に聞かされたコピーのままだった。「陶芸を通じた、沖縄とヤマトの交流、相互発信の砦」と見出しがあり、紹介記事は「大いに期待される」と結んであった。新聞で見る黒川は一段と学者っぽく絵になるから不思議だ。

黒川宅にあったのを持ち込んだ衝立の裏に配置した事務机に、新聞が読みかけ状態で置いてあった。 手に取ると文化面にギャラリーじねんが出ていた。黒川が寄って来て「まあまあの記事ではあるな」と黒川流の比嘉への感謝を表現する。こき下ろさないのが最大の評価であり感謝なのだ。記事は、店内を背景に黒川が写っているカラー写真付きのもので、取材の時に聞かされたコピーのままだった。「陶芸を通じた、沖縄とヤマトの交流、相互発信の砦」と見出しがあり、紹介記事は「大いに期待される」と結んであった。新聞で見る黒川は一段と学者っぽく絵になるから不思議だ。

ほろ酔い通信録: 品川宿で浪速女の歌を聴く

品川宿ほろ酔行

東京出稼ぎも6年目だなぁ。文京区向丘(本郷の北)に二年強、品川に事務所移転して二年強。10月から6年目に入った。 ここ品川宿は、幕末の志士たちの志や混沌を遠い彼方に押しやって、「昨日勤皇、明日は佐幕」(「侍ニッポン」)そのままの(?)「食料自給立国」VS「工業製品輸出大国」論争(に見えて、アメリカン・スタンダードの押し付けを容れるか否か)のTPP議論も何処吹く風の趣。 某宗教政党と某左翼政党の地盤と言われながら、某知事の覚え目出度きモーレツ主義教育長の号令下その地盤もヒビ割れ、新自由主義社会を黙々と支えている空気。品川宿で「うん、こいつは中々・・・」と思える呑み屋を探していたが、とうとう出交わした。 主は、伊豆・深川・赤坂を転々として、元そこそこの(?)料亭だったのを手放し、品川に流れ着いた「チョイ悪」風来坊風の御仁。通ううちに、呑むうちに、話すうちに、同い年の「猪」の64歳、江戸への造詣、無類の「反権威」、云わば無国籍人、などなどが分かって来た。呑むにも気分がいい。 この御仁の「小説にしたい」恋物語は秘すとして、先日ここで聞いた浪速女の歌唱のことを・・・・・・。

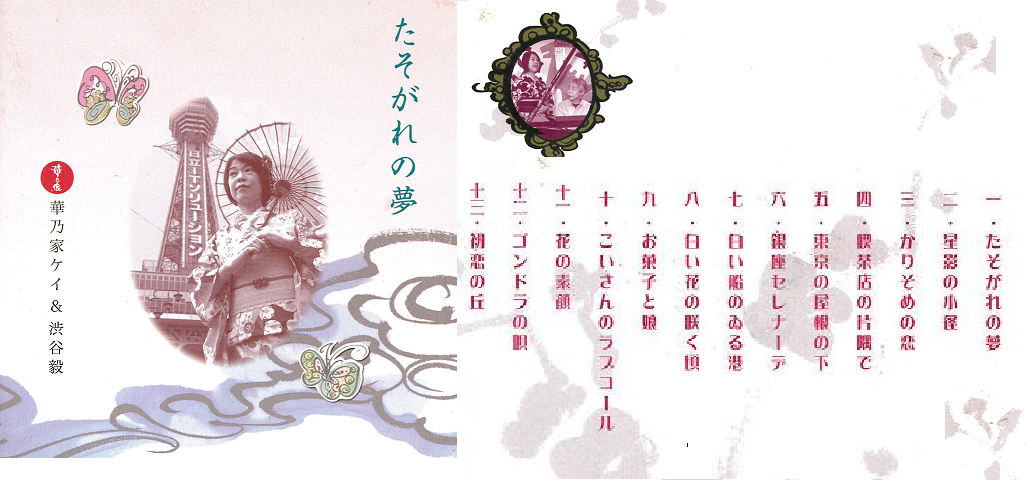

ある夜、カウンターに座ったワシの耳に、何とも心地よい歌唱が届いた。主との会話(島田荘司著:『写楽・閉じた国の幻』を語り合っていた)に夢中になり、歌をちゃんと聞いていなかった。が、「話に区切りが付けば聞かせてもらおう」と思わせる魅力に満ちている。 やがて聞かせてもらった。主の友人が、このCDジャケットにコメントを載せている縁で貰ったという。 唄うは華乃家ケイ、大阪は難波で「懐メロちんどんの店『はなのや』」を営むママさん、知る人ぞ知る歌姫ならぬ唄姐御らしい。ワシは寡聞にして存じ上げなかったが、あんさん知ってる?(ひょっとして、みんな「ああ、あのオバハンかいな」と知ってるのかも) 戦後歌謡曲の中から、敗戦直後ものを中心にワシ好みの歌ばかり唄っている。戦後空間の儚くて危うい気分をこれほど的確にドンピシャに唄っている歌唱を聞いたことが無い。 あの時代を唄わせたらちあきなおみが最高だ、と常々思って来た。 彼女は、はすっぱで投げやりでしたたかに見えて、けれど知性をも秘め持って生きた戦後女性の本音を、 見事に唄っているが、どこか強くはすっぱ度が過剰かも。 希望や未来をかすかに信じながら、喰うことに汲々とし、若い女性に働く「場」は乏しく、主婦という名の存在の家事労働には電化生活などなくそれをこなすだけで日が暮れて、時代を見つめるいとまもない、その不安と混沌の中で髪を振り乱して「生活」を確保し押し進めるしかない、当時の女たち。したたかに生きるのだが、詩心や唄心も持っていたい女たち。 この華乃家は、ちあきよりいま少し、弱く儚く一般人(?)風に、取り合えず幼い初恋や夢物語に託して淡々と、ちあきとは逆方向から時代の希望や夢と存在不安と、そして「おんな」を唄う・・・。そういう境地を開いている。う~ん、いい歌唱だ。ええんです。

やがて聞かせてもらった。主の友人が、このCDジャケットにコメントを載せている縁で貰ったという。 唄うは華乃家ケイ、大阪は難波で「懐メロちんどんの店『はなのや』」を営むママさん、知る人ぞ知る歌姫ならぬ唄姐御らしい。ワシは寡聞にして存じ上げなかったが、あんさん知ってる?(ひょっとして、みんな「ああ、あのオバハンかいな」と知ってるのかも) 戦後歌謡曲の中から、敗戦直後ものを中心にワシ好みの歌ばかり唄っている。戦後空間の儚くて危うい気分をこれほど的確にドンピシャに唄っている歌唱を聞いたことが無い。 あの時代を唄わせたらちあきなおみが最高だ、と常々思って来た。 彼女は、はすっぱで投げやりでしたたかに見えて、けれど知性をも秘め持って生きた戦後女性の本音を、 見事に唄っているが、どこか強くはすっぱ度が過剰かも。 希望や未来をかすかに信じながら、喰うことに汲々とし、若い女性に働く「場」は乏しく、主婦という名の存在の家事労働には電化生活などなくそれをこなすだけで日が暮れて、時代を見つめるいとまもない、その不安と混沌の中で髪を振り乱して「生活」を確保し押し進めるしかない、当時の女たち。したたかに生きるのだが、詩心や唄心も持っていたい女たち。 この華乃家は、ちあきよりいま少し、弱く儚く一般人(?)風に、取り合えず幼い初恋や夢物語に託して淡々と、ちあきとは逆方向から時代の希望や夢と存在不安と、そして「おんな」を唄う・・・。そういう境地を開いている。う~ん、いい歌唱だ。ええんです。

で、店の主と言い合った。 団塊の世代などと括るけど、何の共通項もありはしない。やたら人が多く、小学校は1クラス60人、学年10クラス、白モノ家電の高普及、大学では全**の嵐の中で右も左も真っ暗闇、仕事では数にモノを言わせて先輩を圧倒し嫌われながら、せっせと年金を納め前世代にいい目を提供、ところが今や若者から「あのワガママ世代をオレたちが支えるのかよ?」と迷惑がられてもいる。それ以外に共通項などありはしない。それぞれの場面で選択した道は、言いたくはないがぜんぜん違うし、その違いにはこの先も和解できない種類のモノもある。 けれど、そうだひとつだけ、動かしがたい共通項があるな。ここで唄われている歌、なかんずく敗戦直後の歌こそは、団塊どもは聞いていたのだ。 母の胎内に居た頃から・・・。 もう一つ共通項、団塊世代=1947~49生れは、間違いなく戦争で生き残った者の子だ。クラスに父が戦死した者はいなかった。当たり前だ、戦争で命を落とした者は、団塊どもの親になれるはずもない。 分かり易く言おう。ひと世代年長1935年生れの寺山修司が、戦争で命を落とした父への想いと戦後を生きる己の核を詠んだ歌が、これだ。 マッチ擦る つかの間海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国はありや 団塊とは戦争に生き残った者の直系だ、ならばそのDNAは重く大切だ、団塊とはそういう命なのだ。と、ワシは思う。

歌「100語検索」 30、 <折>

折

ポケットで折れていたハイライト(『狂った果実』)。うん、うん、そうかいそうかい。 かけがえのない「あの日あの時」を折れるほど抱きしめたい(『夢去りし街角』)のかい。 けれど、木村友衛は「折れた情け」に充ちた人生、「男」ではなく「女」の人生こそが「浪花節」だと言っている。 中村あゆみは、折れた翼を修復して翔ぼうぜと言っている。あるいは、翔べなくてもいいんだよと言っている。

![tc1_search_naver_jp[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/11/tc1_search_naver_jp11.jpg) 『狂った果実』 http://www.youtube.com/watch?v=yAFFEMCukA4 アリス 『風雪ながれ旅』 http://www.youtube.com/watch?v=LeR9i3cpt8o&feature=related 船村徹 『浪花節だよ人生は』 http://www.youtube.com/watch?v=yhiWf1A4DnE テレサ・テン 『浪花節だよ人生は』 http://www.youtube.com/watch?v=wpwv3whJZ1M&feature=related 木村友衛 『恋唄』 http://www.youtube.com/watch?v=W8Ax2yDitJY 前川清 『うそ』 http://www.youtube.com/watch?v=JvQkY6raPH0 中条きよし 『難破船』 http://www.youtube.com/watch?v=ski722P1368 加藤登紀子 『めまい』 http://www.youtube.com/watch?v=NLsL9eUKLRQ 小椋佳 『夢去りし街角』 http://www.youtube.com/watch?v=bR70yHuQp5A&feature=fvst アリス 『翼の折れたエンジェル』 http://www.youtube.com/watch?v=oRiZUJ5evZ8 中村あゆみ

『狂った果実』 http://www.youtube.com/watch?v=yAFFEMCukA4 アリス 『風雪ながれ旅』 http://www.youtube.com/watch?v=LeR9i3cpt8o&feature=related 船村徹 『浪花節だよ人生は』 http://www.youtube.com/watch?v=yhiWf1A4DnE テレサ・テン 『浪花節だよ人生は』 http://www.youtube.com/watch?v=wpwv3whJZ1M&feature=related 木村友衛 『恋唄』 http://www.youtube.com/watch?v=W8Ax2yDitJY 前川清 『うそ』 http://www.youtube.com/watch?v=JvQkY6raPH0 中条きよし 『難破船』 http://www.youtube.com/watch?v=ski722P1368 加藤登紀子 『めまい』 http://www.youtube.com/watch?v=NLsL9eUKLRQ 小椋佳 『夢去りし街角』 http://www.youtube.com/watch?v=bR70yHuQp5A&feature=fvst アリス 『翼の折れたエンジェル』 http://www.youtube.com/watch?v=oRiZUJ5evZ8 中村あゆみ

<ウィキペディアより> 【浪花節だよ人生は】 最初は1976年(昭和51年)に小野由紀子の歌唱によりシングルのB面曲として発表された。その後この曲の歌詞を自分の人生の引き写しのように感じたという木村友衛が藤田に直訴して1981年(昭和56年)に歌い始めると、地道なキャンペーンの努力が実り徐々に人気を獲得するようになった[1]。これを受けて歌手16人[2]、レコード会社13社[3]による競作としてレコードが制作され、1984年(昭和59年)にその人気は最高潮に達した。同年の第35回NHK紅白歌合戦では水前寺清子と細川たかしによる同曲対決が行われ、第26回日本レコード大賞では細川が最優秀歌唱賞を、木村が特別賞を受賞した。

【浪花節】 浪花節は古くから伝わる浄瑠璃や説経節、祭文語りなどが基礎になって、大道芸として始まった、その後明治時代初期、大阪の芸人・浪花伊助が新しく売り出した芸が大うけして、演者の名前から「浪花節」と名付けられた。(浪花節と言われ始めたのは1872年頃と言われている。)「浪曲」と呼ぶようになった理由は諸説あり定かではない。東京では関東節の祖と言われる浪花亭駒吉や横浜で祭文語りで活躍していた玉川派の祖と言われる青木勝之助が東京の寄席に出演し人気を博し浪花節は全国的に広まった。以後、桃中軒雲右衛門や二代目広沢虎造の活躍で戦前まで全盛を迎えた。太平洋戦争後は娯楽の多様化で衰退し現代まで続いているが、現代に合う新しいスタイルを模索している。

庶民的な義理人情に訴える作品が多い事から、転じて「浪花節にでもでてきそうな」という意味で、義理に流された話を「浪花節的な」あるいは単に「浪花節」と比喩することも多いが、実際は武芸物、出世物、任侠物、悲恋物、ケレン物(お笑い)など多種多様である。

現在、浪曲の定席は東京都台東区浅草の「木馬亭」と、大阪府大阪市天王寺区の「一心寺門前浪曲寄席」がある。

【歌100語検索(ここまでの語):1~30】 http://www.yasumaroh.com/?cat=26 1~10: 川、空、夜、時、遠、時-2、砂、雨、風、港。 11~20: 夢、人生、道、手紙、愛、愛-2、忘、恋、別、友。 21~30: 季節、歩、走、帰、行、追・逃、変、待、捨(棄)、折。

交遊通信録: また 菅原克己

光子

二十年前の唱歌のうまい幼女は

十二年前おれのお嫁さんになった。

あの桃色のセルをきた明るい少女よ。

お前は今でも肥って明るい。

まるで運命がお前を素通りするように。

どんな失敗があっても

お前の善意が帳消しにする。

どんなに困ることが起きても

必ず解決されるとお前は信ずる。

未来への肯定、その明るさがお前の身上。

それが、われわれの、

ながい貧乏ぐらしの灯となった。

何のためにそんなに明るいのか。

おれを信ずるのか。

この生活をか。

ときどきおれはふしぎそうにお前を見るが、

肥った身體はやはりゆっくり道をあるき、

笑いは何時までも

あの桃色のセルを着た娘のようだ。

————————————————————————————————————————–

菅原 克己(すがわら かつみ、1911年1月22日 – 1988年3月31日)(ウィキペディアより)

詩人。宮城県に生まれる。日本美術学校中退。室生犀星の影響をうける。日本共産党員の時期もあったが、1961年の第8回党大会前に、党の紀律にそむき、意見書や声明を発表し、除名された。その後は、新日本文学会の中心メンバーのひとりとしての活動を続けながら詩作を続けた。

1931年-日本美術学校入学

1933年-日本美術学校除籍

1947年-日本共産党入党

1962年-日本共産党除名

連載 68: 『じねん 傘寿の祭り』 七、 しらゆり (4)

七、 しらゆり④

県庁前の舗道は朝靄に包まれていた。 前夜の雨が上がっても、今にも再び降り出しそうな雲行きだった。明日のオープンに向けてギャラリーじねんに十一時に集合だ。大空とヒロちゃんは一〇時の便で来るだろう。昨夜届いているはずの黒川自慢の十数点の陳列をして、店内最終清掃と床ワックスを夕刻までに済ませることになっている。 裕一郎はモーニング食うか?と独り言のように言って、ギャラリーじねん近くの喫茶店に向かって亜希と歩いた。途中すれ違う勤め人は、大阪とは違ってあくせく歩いてはいないように思えた。喫茶店の斜め向かいの公園入口の門柱が目に入った。そこに座るシーサーのせいだ。彼が、前夜の雨で濡らした身体そのままにこちらを睨んでいる。その視線が何故か気になった。それは責めているというより、嘲笑っている又は呆れている、に近いものだった。

昨夜、亜希は「分からないんです」と言った。オレだっていまだに何も分からないのだ。人が持っているよく働きたいという誠実に近い勤勉が、評価や報酬を得たいという欲を抱えていようと、異性に対する共感や情愛が性的な欲望と区別できないとしても、それは当然だと思う。ただ「分からない」のだ。その狭間の不可思議な感情の立ち位置にあるはずの「そうではない」ものを定位させる方法が・・・。分からないから、いい歳をして上滑ってしまうのだ。裕一郎はシーサーに向かって黙応していた。 裕一郎は昔、高校を卒業してすぐ就職したのだが、普通校だったので商業系の珠算・簿記はもちろん工業系の技術も全く無く、接客のイロハも知らず勤務先で難儀した。最初勤めた企業では経理総務に配属されたのだが、何の戦力にもなっていない実態を誰よりも自身が痛感していた。次々質問して、自ら「仕事」を見つけるべきなのだが、それが出来ない。何を質問すればいいのかさえ分かっていないのだ。胃痛と下痢を繰り返し、一ヶ月で失意の退職となった。引き金は「あの**高校卒だから優秀だと思っていたのにな」という課長と係長のヒソヒソ会話が聞こえたことだった。続いて勤めた小さな個人経営の物販店では店番をした。のだが、雑然とした倉庫まがいの店内を片付けようとは思いながら、商品知識が乏しい上に店の親方と奥さんが使い慣れた商品の配置を勝手に並べ替える訳にも行かず、手を出さなかった。片付けたいのに、何から何処からどういう風にすればよろしいでしょうか?と問う、それが出来ない。若い奥さんの「ボーッとしてる時間があるんやったら、少しぐらい片付けたらどうなん?」との叱責に言い返して退職となった。北海道に行き、いや逃げ、パチンコ屋に住み込んだのだ。

考えて見れば、気が利かず世間知らずの自分がダメなのだが、企業内教育機能など無縁な職場の貧困が根本理由だろう。けれど、働くに際して持っておくべき基本的な、知力・体力・知識・技術以前の、学者が「人間力」などと語る内容に欠けていたことは疑いない。早くから職業選択を前提にした進学先を選ばせるドイツやイギリスの教育制度の歪みや弊害が言われていると聞いたが、誰もが同じように高校大学へ押し出され、同じ価値観・就労観をばら撒く教育がいいとも思えない。 世に在る分かりたいのに分からないことの多くは、こうした構造の中に雑在している。仕事や大人の恋愛を持ち出すまでもなく、例えば学生のクラブ活動や幼い恋愛にだってそれは在る。しかし、人はやがて分かるのだ。分からないことを分かって行く方法を・・・。

裕一郎は自身の古い幼い恋物語を思い起こしていた。 分からなかったのだ、オレも彼女も・・・。互いに相手に対して誠実であろうとしていたに違いないのに・・・、そして終ったのだ。 では、女房との数十年の生活と、今離れている事態はどうなんだ、分からないままの還暦か。 そして亜希との昨夜は何なのだ?