今日のニュースから: 「戦後」「安保」「司法」を問う

砂川闘争![250px-Sunagawa_Incident_01[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/04/250px-Sunagawa_Incident_0111.jpg)

【 『毎日新聞』 昭和のニュース 1963年12月26日より】 砂川事件

1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が立ち入り、7人が日米安全保障条約の刑事特別法違反で起訴された。東京地裁は安保条約に基づく米軍駐留が憲法9条に反するとして59年3月に全員を無罪としたが、検察側は高裁を飛ばして最高裁に上告(跳躍上告)。最高裁大法廷は同年12月に1審を破棄した。差し戻し審で7人の罰金刑が確定した。 【塾頭談】 阻止線に阻まれたデモ隊の地元農民や青年会の若者の中から、期せずして沸き起こり唄われた歌が、 「赤とんぼ」だったというのは有名な話で今も語り継がれているぜ。 う~ん、天から降って来た未消化な外来歌よりうんとええと想ふ。

今日のニュースから

砂川事件、最高裁長官が「少数意見回避願う」

「読売新聞」 2013年4月8日(月)7時19分配信

米軍旧立川基地にデモ隊らが侵入した「砂川事件」で、上告を受けた最高裁の長官が1959年、在日米大使館の首席公使に、公判日程の見通しや評議についての考え方を語っていたことを示す資料が、米国で発見された。

これまでにも裁判をめぐって密談が存在したことを示す資料は見つかっていたが、研究者は「公判前に裁判長が自ら、利害関係のある外国政府に対して情報を提供していた証拠となる」としている。

事件を巡っては、1審が「米軍駐留は憲法9条違反」として無罪判決を出した後、地検側が最高裁に異例の跳躍上告をしていた。

新たに発見されたのは、当時の田中耕太郎・最高裁長官とウィリアム・レンハート・在日米大使館首席公使との密談内容を、ダグラス・マッカーサー2世・駐日米大使が米国務長官に報告した文書。最高裁の公判日程が決まる3日前の59年7月31日付で、密談の場所は「共通の友人宅」と記されている。![image[2]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/04/image21.jpg)

文書で大使側は「同僚裁判官たちの多くが、それぞれの見解を長々と弁じたがる」ことが問題になると指摘し、これに対し田中長官が会談で「結審後の評議は、全員一致を生み出し、世論を揺さぶるもとになる少数意見を回避するようなやり方で運ばれることを願っている」と発言し、判決は12月になるとの見通しも語った、と記している。

文書は「最高裁が政府側に立った判決を出すなら、新安保条約を支持する世論の空気は決定的に支持され、社会主義者たちは投げ飛ばされることになる」と結ばれている。

つぶやき: 経済界の悲願 解雇自由化を目指す新自由主義者たち

「解雇自由化ではなく、雇用支援策なのです。」って、ん?

裁判が無効とした解雇も金銭を払えば有効とする、?。 超法規、政治による法の破壊だ。 世に蔓延する不当・無法な解雇に見る通り、すでに実質上、フリー・ハンドを手にしている経営者に より一層解雇を容易くさせ、国家が「解雇自由」を保証する独裁制度だ。

では、働く者は何によって守られるのか?ましてや係争に及ぶ術を持たない、職場に抵抗組織・抵抗勢力の無い多くの勤労者は、「法」という最後の防衛線さえ剥奪されることになるというのか。 「解雇を金銭で解決する考えはない」と3月下旬に衆院予算委で明言していた安部首相が答弁を修正。「裁判で解雇無効となった場合に、事後的に金銭を支払って労働契約を解消する制度は含めていない」と述べ、 否定(修正)したのは(金銭を払えば解雇できるという)「事前型」の金銭解決だったと説明し、4月1日の衆院予算委では、田村厚労相が「裁判で解雇無効となった労働者との契約を、金銭で解消するのは解雇ではない」と詭弁を説いた。 解雇を巡る労使間のトラブルに事後的に金銭で解決する制度の導入を検討する意思を表明している。 財界からの「成熟産業から成長産業への失業なき労働力移動を図る」という転倒した言い分は、得意の詐術だ。これまでも、「思いやり」や「自立支援」などの造語でことの本質を覆い隠す「屁理屈」を繰り返してきた常套法だ。

![plt1304011537002-n1[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/04/plt1304011537002-n11.jpg) 各界の言い分は、下記のごとく恥知らずだ。 『労働移動型の解雇ルールへのシフトは大変重要。金銭解決を含む手続きの明確化が必須だ』(産業競争力会議・竹中平蔵) 『雇用支援策を、雇用維持型から労働移動支援型へ大きくシフトさせたい』(同会議で安部首相)『再就職支援金である』(同・民間議員) 『現在は解雇を金銭解決するルールがないので、裁判を起こせる大企業の正社員は多額の和解金(番組内でインタビューを受けてい経験者の例では2年分の年収)を得ているのに対し、中小企業の正社員は解雇予告手当の給与1ヶ月分しか得られない不公平がある』(みのもんた「朝ズバ」のゲスト論者) 誰が解雇という強制の下の再就職を願うか?!

各界の言い分は、下記のごとく恥知らずだ。 『労働移動型の解雇ルールへのシフトは大変重要。金銭解決を含む手続きの明確化が必須だ』(産業競争力会議・竹中平蔵) 『雇用支援策を、雇用維持型から労働移動支援型へ大きくシフトさせたい』(同会議で安部首相)『再就職支援金である』(同・民間議員) 『現在は解雇を金銭解決するルールがないので、裁判を起こせる大企業の正社員は多額の和解金(番組内でインタビューを受けてい経験者の例では2年分の年収)を得ているのに対し、中小企業の正社員は解雇予告手当の給与1ヶ月分しか得られない不公平がある』(みのもんた「朝ズバ」のゲスト論者) 誰が解雇という強制の下の再就職を願うか?!

何を転倒した言辞を吐いているのか! そもそも、労組があろうが大企業であろうが、裁判に及ぶこと自体、どれほどの負担(精神的・時間的・経済的・人間関係的)の下の労苦によって成り立ち得るのか知っておるのか!? そして現行法制下で勝訴に至るは、どれほど「蚤の涙」サイズ巾ほどの隘路であるかを知っておろうが!? 彼らは、公務員バッシングに際し、「官民格差是正」という世論が、民間(の労働条件・賃金・福利厚生・他)をアップせよとはならず、「官」の水準を「ダウン」せよの大合唱に向かわせるに成功した。 ここでも「大企業正社員だけでなく、中小零細企業の社員も、有期雇用など各種非正規雇用の労働者も、労働組合に無縁の人も、不当解雇を問う裁判に訴え易い制度が必要だ」などとは言わず、「不公平だから裁判を上回る決定力の下に平等にしよう」と転倒論をブチ上げている。

ますます、職場に労働組合が必要な「現在(いま)」だ。

たそがれ料理教室: コープ自然派:豚バラ肉ブロック・チキンコンソメを使ったアジア丼

旧東海道品川宿『たそがれ自由塾』特製 アジア丼レシピ

外で美味いものを食えば「うん、これは美味い!これの材料は何々で、調味料はどれどれで、調理手順はここうで、隠し味はきっとこれで…」と、 どうやって作ったのかを、店や人に訊くことなく己の直感と経験と知識(主観的で思い込みの)だけを動員して作り、何度かの失敗を経て似たものに辿り着く。 これが、塾頭康麿の癖であり、「たそがれ調理人」(?)の矜持(?)である。 これまで、「塾頭チャンコ」(蒲田のチャンコ屋***亭の味)「ベンガル:ホウレン草カレー」(本場バングラデシュ直伝)「特製お好み焼き」(つなぎにマル秘の工夫)などヒット(?)を飛ばして来た。 7~8年前、さる無国籍料理店で、「特製美味いウマイ丼」なるメニューに遭遇。あれこれ知恵を絞りその再現に挑んだ。これが、なかなか辿り着かない。数回目に、食った人全員が「これは美味い!」と絶賛してくれる仕上がりとなった。見本にした丼とは違うものになったが、確かに美味いので、ここでストップ。「自由塾アジア丼」と名付けて自由塾オリジナル・メニューの四品目に加えた。 ここで、レシピを公開します。

-4人分-

【材料】 ① 具用: キノコ=しいたけ、シメジ、マッシュルーム・エリンギなどから二種 乾物=ドライトマト3片程度 野菜=ピーマン・ニンジン、ネギ、(キュウリなど冷蔵庫の余り野菜OK) 生のも=タコ・豚バラの塊(コープ自然派:大浦さんの豚バラ肉ブロック200g程) 貝柱(今回初めて使った。ゆえに無くてもよい) ② トッピング用: じゃがいも・レタス・水菜・ミニトマト10個程度・玉子3個

① 具用: キノコ=しいたけ、シメジ、マッシュルーム・エリンギなどから二種 乾物=ドライトマト3片程度 野菜=ピーマン・ニンジン、ネギ、(キュウリなど冷蔵庫の余り野菜OK) 生のも=タコ・豚バラの塊(コープ自然派:大浦さんの豚バラ肉ブロック200g程) 貝柱(今回初めて使った。ゆえに無くてもよい) ② トッピング用: じゃがいも・レタス・水菜・ミニトマト10個程度・玉子3個

【下ごしらえ】 ① ツユ 300CCの和風だしを作る。これに無添加チキンスープ(例:コープ自然派チキン・コンソメ粉末一袋)を加える。 醤油大匙3、薄口醤油大匙2、みりん大匙3、塩小匙1、砂糖大匙1/2、酒(ワインでも可)大匙3、鷹の爪大3を入れ、弱火で200CCに煮詰める。 火を止める際、貝柱を放り込む。 ② 材料の切り方 どのように切ってもOKだが、ドライ・トマトは小刻みに、タコは2~3㎝に切る。豚バラは3~4㎝角、7~8㎜厚が望ましい。 他の素材は野菜炒め程度に切る。 トッピング材は、ジャガイモは5ミリ厚にスライス、ミニトマトは1/2に、レタス・水菜は口に運び易いように。

【作り方】 ① トッピング スライスしたジャガイモを、塩・コショーして薄っすら焦げ色までソテーする。やや硬めで降ろす。余熱で食べ頃になる。  玉子はスクランブル・エッグのスクランブル手前状態のものを作る(Photo参照) ②具 A 塩コショーした豚バラを両面焦げるまでソテーして、別の皿に取っておく。 B 続けて同じところで、タコを少々炒め、ツユ(貝柱ともども)を流し込み、1分。 C キノコ・乾物・野菜を炒める。 D ここCに、取っておいた豚バラAを加え、ツユB(タコ・貝柱入り=大きすぎたら切る)を加え、1分。

玉子はスクランブル・エッグのスクランブル手前状態のものを作る(Photo参照) ②具 A 塩コショーした豚バラを両面焦げるまでソテーして、別の皿に取っておく。 B 続けて同じところで、タコを少々炒め、ツユ(貝柱ともども)を流し込み、1分。 C キノコ・乾物・野菜を炒める。 D ここCに、取っておいた豚バラAを加え、ツユB(タコ・貝柱入り=大きすぎたら切る)を加え、1分。

【盛り付け】 丼椀のご飯の上に、具を乗せ(ツユは好みで増やせるよう、多少残しておく)、 レタス・水菜・ミニトマト・ジャガイモ・玉子をトッピングしてOK。ツユだく希望には追加を…。

【盛り付け】 丼椀のご飯の上に、具を乗せ(ツユは好みで増やせるよう、多少残しておく)、 レタス・水菜・ミニトマト・ジャガイモ・玉子をトッピングしてOK。ツユだく希望には追加を…。

味わいの臍

貝柱の風味、豚バラの焦げ目、ジャガイモの口の中ニュートラル効果、 生野菜のシャキシャキ感、そして、何よりタコの歯触り・香り、ドライ・トマトの隠し風味。

朝日新聞社 書評サイト BOOK asahi.com(12年版)より 「高見順賞」

【2012年3月29日掲載】

〈ことば〉詩人の金時鐘さん

高見順賞の贈呈式が都内で開かれ、詩集『失(な)くした季節』(藤原書店)で昨年、在日韓国人として初めて選ばれた金時鐘(キム・シジョン)が1年遅れの賞を手にした。昨年の贈呈式は3月11日。奈良県在住の金は新幹線の中で被災し、午後8時すぎに東京駅着。徒歩と地下鉄で深夜0時前、飯田橋の会場に到着し、待ちうけた詩人の佐々木幹郎らに迎えられたが、式は延期された。

「東日本大震災は、現代詩という日本の詩の在りようをも破綻(はたん)させずにはおかなかった。観念的な思念の言語。他者とかみ合うことの全くない、至って私的な内部言語。そのような言語で詩が書かれるいわれは、根底からひっくり返ってしまった」

「心ある表現者ほど、自分で自分の言葉をのみこまずにはいられないこの1年だった。日本の詩からかけ離れて生きてきた83歳の在日定住者の金時鐘を、この授賞によって日本の詩壇の仲間の内に入れてくれたことも、現実認識における日本の現代詩の変動のしるしと受けとめている」

【2012年4月6日掲載】

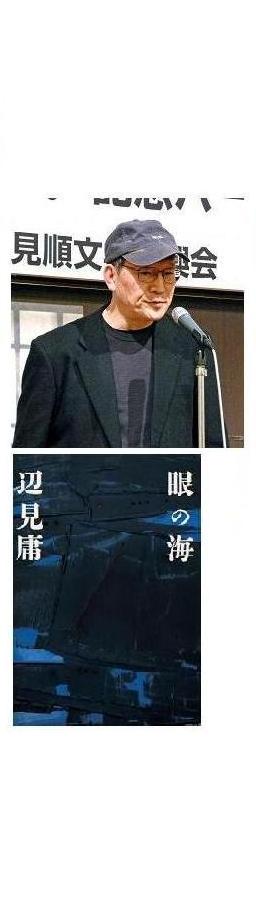

命がけの強靱な詩語 高見順賞の辺見庸『眼の海』

命がけで生みだされた、これほど強靱な詩の言葉はまれだろう。辺見庸(67)の詩集『眼(め)の海』(毎日新聞社)が高見順賞を受賞した。東日本大震災以後に書かれた詩ばかりだが、悲嘆や鎮魂の震災詩ではない。3・11を文化的、歴史的、地球的な視点からとらえる姿勢に貫かれ、とりわけ震災後の言語状況に対する危機感は深い。 〈類化しない 統(す)べない かれやかのじょだけのことばを/百年かけて/海とその影から掬(すく)え/砂いっぱいの死者にどうかことばをあてがえ〉(「死者にことばをあてがえ」から) この詩をはじめ、第1部「眼の海」の27編は震災直後から、〈わたしの死者たち〉に背中を押されるように集中的に書かれた。故郷の宮城県石巻市は壊滅的な被害を受け、友人らが亡くなった。自らの表現をささえる土台としての故郷が失われた衝撃は大きかった。 反動で何も書けなくなった時期を経て、第2部「フィズィマリウラ」の24編には思索の深まりがある。フィズィマリウラとは辺見が名づけた、正体不明の異形のもの。目に見えぬ放射線のように、みぎわをさまよう。オサマ・ビンラディンの美しい顔も、アラビア海から三陸の海に流れつく。

「ビンラディンの暗殺、中東や北アフリカの争乱、欧州の信用危機と、3・11の前後から世界は暴力的な気配に満ちている。そんな状況の中で3・11を重層的にとらえ、俯瞰し、変な言い方だが突き放して、宇宙的な視点から見たかった」 高見順賞の選考会で『眼の海』は、〈あらゆる『まがい』や『ごまかし』を切り捨てた、ことばだけで挑む、苛烈な営為〉(藤井貞和)、〈これまでの現代詩の現実認識をゆるがす見事な詩集〉(荒川洋治)と、 詩人たちから圧倒的な評価を得た。 3月の贈呈式で辺見は語っている。「言葉と言葉の間には屍(しかばね)がある。おびただしい死体から言葉が薫(くゆ)りたってくる。私がいま享受している奇(く)しき生も、おびただしい死から押しだされるように生まれてきた」 死と破滅への予感は、昨年、中原中也賞を受けた最初の詩集『生首』(毎日新聞社)でも濃厚だった。 辺見のなかで詩と散文に境界はない。詩は散文へと変容し、再び詩へ戻り、ときには散文のなかに詩が内包されている。黙示録を思わせる文明論集『水の透視画法』(共同通信社)が昨年、詩集中心の藤村記念歴程賞で最終候補になったのは象徴的だ。

「ただ、詩は散文より、もっと深い水深で、激しい水圧に耐えながら書く」

2004年に脳内出血で倒れ、05年に結腸がんを患った。残りの命をかけて3・11を考えぬき、表現し、死者に言葉を届けたい。 〈アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である〉――ユダヤ系ドイツ人哲学者テオドール・アドルノの命題が脳裏にある。あれほどの殺戮(さつりく)と苦悩を経てしまった世界で、美しいだけの詩など書けるのか、という問いかけとして。 「3・11を体験した今、私たちの言葉も以前と同じであっていいのか。この国には言葉が人に届かない危うさがある。震災直後に放映された、とってつけたような優しさを強調するテレビCMのように。震災を表現する言葉も、もっと自由であっていい。関東大震災の焼け跡を歩き、『あゝ愉快と 言つてのけようか。/一擧(いっきょ)になくなつちまつた。』と詩に書いた折口信夫のように」

四月がくる 金時鐘、そして済州島1948年4月

四月よ、遠い日よ。 -金 時鐘-

ぼくの春はいつも赤く 花はその中で染まって咲く。

蝶のこない雌蕊(めしべ)に熊ん蜂が飛び 羽音をたてて四月が紅疫(こうえき)のように萌えている。  木の果てるのを待ちかねているのか 鴉が一羽 ふた股の枝先で身じろぎもしない。

木の果てるのを待ちかねているのか 鴉が一羽 ふた股の枝先で身じろぎもしない。

そこでそのまま 木の瘤(こぶ)にでもなったのだろう。 世紀はとうに移ったというのに 目をつぶらねば見えてもこない鳥が 記憶を今もってついばんで生きている。

永久に別の名に成り変った君と 山手の追分を左右に吹かれていってから 四月は夜明けの烽火(のろし)となって噴き上がった。 踏みしだいたつつじの向こうで村が燃え 風にあおられて 軍警トラックの土煙りが舞っていた。 綾なす緑の栴檀(せんだん)の根方で 後ろ手の君が顔をひしゃげてくずおれていた日も 土埃は白っぽく杏の花あいで立っていた。

うっすら朝焼けに靄(もや)がたなびき 春はただ待つこともなく花を咲かせて それでもそこに居つづけた人と木と、一羽の鳥。 注ぐ日差しにも声をたてず 降りそぼる雨にしずくりながら ひたすら待つことだけをそこにとどめた 木と命と葉あいの風と。

木と命と葉あいの風と。

かすれていくのだ。 昔の愛が血をしたたらせた あの辻、あの角、 あのくぼみ。 そこにいたはずのぼくはあり余るほど年を食(は)んで れんぎょうも杏も同じく咲き乱れる日本で、 偏って生きて、 うららに日は照って、 四月はまたも視界を染めてめぐってゆく。

木よ、自身で揺れている音を聞き入っている木よ、 かくも春はこともなく 悔悟を散らして甦ってくるのだ。

(2008年4月『環』33号掲載、2010年2月『失くした季節』所収)

**********************************************************************************************************************************************

☆拙ブログ『ぼくにとっての金時鐘』 http://www.yasumaroh.com/?p=8057

☆集成詩集『原野の詩』(1991年、立風書房):解説「いま、金時鐘を読むということ」(池田浩士)より 『かつて、 皇国少年としての生を疑問なく受け容れた「光原」少年(これが日本名だった)は、朝鮮語のアイウエオもろくろく知らぬまま、日本の敗戦を心から悲しんで泣いていた。「<日本>が最初に私にやってきたのは、心根やさしい<歌>としてやってきた」と、金時鐘は書いている(「亡霊の抒情」)。奪われた野山や街で、かれは、日本の童謡や唱歌を声を限りと唄い、それらに親しんだ。それもまた生だったのだ。』 『「光州詩片」の中でもひときわ鮮烈な「冥福を祈るな」の詩句は、自己自身の過去を悼まぬ決意へと、つながってくる。』

☆四時詩集『失くした季節』(2010年2月、藤原書店)金時鐘あとがきより 『植民地少年の私を熱烈な皇国少年に作り上げたかつての日本語と、その日本語が醸していた韻律の抒情とは生ある限り向き合わねばならない、私の意識の業のようなものである。日本的抒情感からよく私は脱しえたか、どうか。』

☆参考資料:NHK「詩を生きる心」-金時鐘の六十年- http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-323.htm

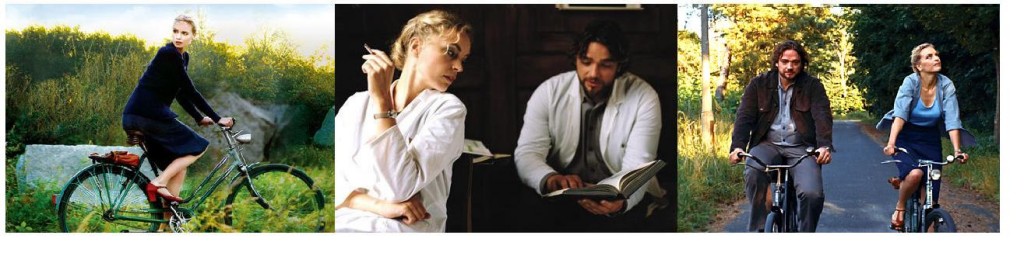

たそがれ映画談義: 東ベルリンから来た女

「東」のお説教・「西」の自賛を蹴飛ばし、働くこと・自尊 の核に出会ったバルバラの闘い

ベルリンの壁崩壊(1989)の9年前、1980年旧東ドイツ。 首都東ベルリンの大病院に勤務していたエリート女医:バルバラは、恋人:ヨルク(デンマーク人?)の住む西側への出国申請を拒否され、たぶん日頃の言動もあってか、「危険分子」と見なされ、ここバルト海沿岸の地方病院へと左遷されて来た。 バルバラは、赴任した病院にも同僚にも温厚・誠実で仕事熱心な上司アンドレにも、心を開かず打ち解けようとしない。その日常は、シュタージ=秘密警察の執拗な監視下に置かれているのだ。度々の屈辱的な身体検査を含む「西側との密通」「不法脱国計画」チェックは、バルバラから笑顔を奪い、善意の人:上司アンドレが何かと差し伸べる気遣いさえ、シュタージの差し金か?と疑う心理へと向かわせる。監視社会に生きる者の疑心暗鬼・心の崩壊は、保持し維持しているはずの個人の理性・知性では、時に抗い難くこうして形成されて行くのだ。アンドレがシュタージに通じていたとしても何ら不思議はないのが監視社会・警察国家というものだ。 その監視の眼を掻い潜って、バルバラは恋人ヨルクと交信している。外国人専用ホテルなども利用しているヨルクは、東ドイツとの商取引があるビジネスマンらしい。バルバラが勤務する病院近くの森の決められた場所に、ヨルクが脱出に必要な資金(脱出援護者に渡す金)を隠し・届け、脱出計画を進めている。ヨルクの東ドイツ滞在中にその森で「密会」もする。バルバラにとってヨルクとの関係は、息が詰まる体制からの脱出、人間の「尊厳」を取り戻す「自由」、そこへ向けて開かれた窓口としての意味も持っていた。

脱出への準備が進む一方、勤務病院では、作業所(という名の強制収容矯正施設)から脱走した少女ステラが連行されて来る。髄膜炎で苦しみながら、他の医師や看護士に心を許さない彼女は、バルバラにだけ信頼を寄せるのだ。国家の強制力に圧し潰される境遇に在り、そこからの脱出回路を構想する者同士だけが解りあえる、云わば心情の光通信だ。 次いで、自殺未遂の少年マリオが運び込まれる。経過によっては開頭手術が必要かも知れない様態を前に、大病院での知識と技術が求められる。その「医」の心・医学的協働を通じて、上司アンドレとの人間的信頼も確実に育って行く。バルバラの中で、「西」への脱出という現象的・スローガン的行動の底に込めた意味にとって、「西」への窓口であるヨルクとの関係は、取り敢えずの「象徴」としての位置にしかなかったのではないか? バルバラがそう思い始めたのは、まもなく脱出決行という時期に、外国人専用ホテルで「密会」した際のヨルクのひと言だった。

西の豊かさや自由な社会の物質的優位を説いたヨルクは、最後にこう言う。西へ来れば「君は働かなくていい。僕の収入で充分暮らして行ける」。 「働かなくていい」? バルバラは想う。 「働かなくていい」などという言葉を得るために、私は働いて来たのか? 私は充分暮らしては行けないからと、やむを得ず厭々女医をしているのか? 矯正所の少女ステラに差し出す私の手は、男の庇護が無ければ成り立たない手なのか? 開頭手術を前にした少年マリオへの私の医学的知見の動員は、豊かさを求めてのものなのか? 西の豊かさ、西の自由、西に在るはずの個人の尊厳は、「働かなくていい」ことの中に実現し存在するのか? 私が「西」ということに込めて来た意味と私との間の架け橋=現実的窓口に、これが居座っているものの正体なのか? バルバラは、バルト海沿岸の海岸からデンマークへと脱出する予定の、脱出決行当日、人生を左右するある重大な決断をする。 海岸から母船への脱出ゴムボートは、冷たい北国の黒い海を挟んだあちらとこちらの、人間というものの可能性を乗せ闇波の中へ発って往った。

9年後、彼女はベルリンの壁の崩壊をどんな想いで目撃しただろう。 翻って、ぼくらの近隣、東アジアの半島の北半分に居るだろう多くのバルバラやアンドレを想うのだ。 個人の尊厳と精神の自由が息も絶え絶え状態の中でなお、彼らによってそれが保持されていると信じてこの映画を観ていた。 この映画は決して、政治性に塗れた「東」批判「西」称揚でも、「西」罵倒「東」礼賛でもない。個人の尊厳、精神の自由、それは制度や教条によっても、物質的豊かさや表面的自由度によっても保障されるものではないのだ。人が、自尊・他尊を生きることの中心に協働があり、そこには、それを損なわせる権力・社会・制度・文化への「抗い」と「闘い」が必ず前提されているはずだ。 主演、バルバラ役のニーナ・ホスの、容易には人を受け容れない姿勢、冷たく突き放すような視線、寡黙で笑わない表情には、ある気品と美しさが溢れていた。元来こういう表情の女性は苦手なんだが、BGM皆無、説明台詞の排除、政治性からは語るまいとの作者の意図の潔い鮮やかさ、それらとニーナ・ホスのその気品と美しさに圧倒され、映画から「希望」をもらって帰路についた。ここ数年で間違いなく超一級の作品だと思った。

全国各地で上映中 http://www.barbara.jp/main.html

************************************************************************************************************************************************ 公式サイトへの投稿にこんなのがあるが、う~ん困ったなぁ。 『悪くはないが、全体的にわかりにくい。彼女が孤立をしている理由、冒頭のトイレで現金を受け取るシーン、伏線となる同僚医師のサブストーリー、 監視役の男性の人物背景、主人公とパートナーの関係性、どれをとっても説明が不十分。十分に緊張感、見応えがあるだけに少し残念。』(ん?) 金時鐘さんの詩集『失くした季節』高見順賞受賞記念の集いだったと思うが、細見和之さんが「大洋ホエールズと言っても若い人に伝わらないように(笑)、反スターリニズムと言っても伝わらないんです。伝わる言葉を僕らの側が獲得しないと・・・と思います」と言っていたが、この投稿へのぼくの感想もその類か? しかし、投稿者が「わかりにくい」と言っている内容は、どれもこれも物語の核心で、では一体この投稿者が言う「緊張感」「見応え」って何のことだろうか?となる。 ベルリンの壁って何?というところか。 けれど投稿者は「惹きつけられた」と言っているに違いなく、排除してはいけない。 投稿者さん、どうか作者が潔く鮮やかに排した「説明」部分を、後追いでいいから「学び」「知り」、再度観て下さい。

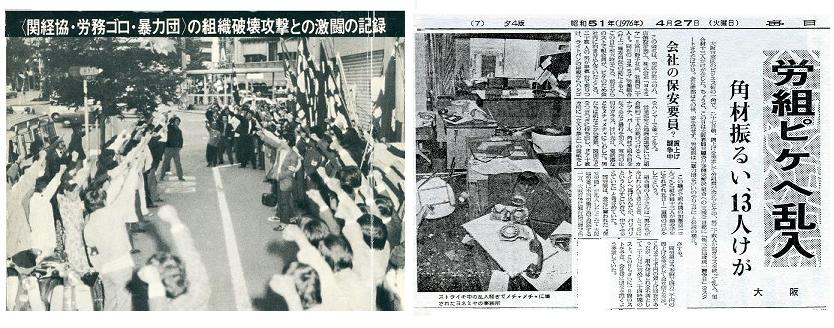

駄エッセイ: 徹夜現場 37年ぶりにH氏と再会。労働組合を想ふ。

2月は、ぼくに仕事を与えてくれている会社の大阪本社が大忙しで人員不足。「品川さん、2月いっぱい帰阪願えないかな?徹夜現場やけど・・・」と打診され、東京は現有勢力で何とか回りそうなので帰阪してその業務を受けた次第。 1月末に帰阪、3月2日まで大型商業施設内で全国展開の有名なレディス・ファッション店、その改装工事現場管理を二店舗手がけることとなった。 いずれも、同フロア近隣店が営業中ゆえ、仮囲しての夜間工事。高齢者(?)たるぼくが21日間に、二店舗の工期差の三日を除き、計18日間徹夜というハード業務に臨んだ。まぁ、昼間は寝るのだし、この業界では「普通」に誰でもしていることなので、高齢(?)に加え健康にやや問題のあるぼくにはいささか「ハード」な業務だというに過ぎないのだが・・・。 工事は、若干の手直しはあったが無事引渡し、ここ数日はダラダラ寝ている。が、カラダが元に戻らない。

気になっていた人との 37年ぶりの再会

一つ目の現場でのことだ。現場では概ね、深夜0時前後と3時前後に休憩を取るのだが、休憩は地下の荷捌き場近くの駐車場内に設けられた「喫煙所」で取ることになっている。 ある夜、職人さんたちと休憩・談笑していると、後ろからポンポンと肩を叩かれた。「品川君やないか?久し振りやなぁ~」 振り返ると、忘れはしないが普段ほとんど忘れている人の顔が在った。その人物:H氏への感情は「悔い」のような「申し訳ない」ような、何とも形容し難い感情だ。謝りたいようであり、謝ったのでは「したこと」の大義(?)が崩れるようであり・・・複雑な感情だ。H氏は、昔、ぼくが勤務していた会社の係長であった。 こういうことだ。 1975年、ぼくらは労働組合を結成した。結成時の加入率は80%を越え、係長職も加入し、結成当時は誰もが、組合が職場を差配し労働を仕切り職場の「風土」を創り出す、つまり職場秩序を領導するだろうと信じていた。が、会社の「組合否認」(例えば、社屋内に組合事務所を設置させない、社内集会を認めない、など)に遭い、結成した組合の「成果」はおろか、その存在の意味さえ社員・組合員自身に示し刻印すること成せず、労働組合論・労働運動論をあれこれ論じたり実践する前の入口で右往左往していた。だから、産業民主主義(?)内の企業があり、「まとも」な労働組合がある、両者が渡り合い職場風土と労働文化を創ってゆく・・・、そのような「まとも」(?)な関係は望むべくもなく、知りもしない。労働組合論・労働運動論を論じ語っても、どこか三段跳びの空論になりがちの幼い組合だった。 会社の度重なる「組合否認」に業を煮やしたぼくらは、やがてストライキで対抗する。スローガンは単純明快「労働組合を認めよ!」。 当時、ぼくは28歳、係長職の人々も多少年長でもぼくと左程変わらぬ年齢であった。 係長職とは、数万円の係長手当があるだけで、収入もぼくらとさして変わらず、過重な責任だけが圧し掛かる、「責任や義務」と「収入や決定権」との不釣合いという「中間管理職」(いや今思えば「名ばかり管理職」だったのだ)の悲哀の中に居たと思う。もちろん、ぼくを含む若いヒラ社員・組合の威勢のいい連中は、そこの労苦に気付きながら、それを「解かってしまう」ことの先に間違いなく棲む、労働組合の大義(?)に敵対してしまふことになるだろう「会社の理屈」を警戒してか、「ご本人がこの股裂き状態の決着を決断するしかない。会社の側に立つのか、それとも労働組合の側に立つのか、を・・・」という暗黙の理屈を抱え手放さず、深く議論することを避け続けた。思えば、余裕もなく若かった、・・・のだろうか。 係長の何人かは組合を去り、ストライキの場面を迎えることとなる。 H氏は、なお組合に留まり続け、ストライキが「組合事務所無償貸与」「社屋内集会の届出制による承認」「組合掲示板の無償貸与」を勝ち取ったことと、返す刀の「社内秩序の著しい妨害」を理由とした三役への一週間出勤停止という会社側の処分発令を見届けることとなった。 ぼくら三役は、処分は司法罰でも行政処分でもなく、公務員の処分と違い一企業内の「私的」なものであり、履歴の汚点や将来に何らかの不都合があることとも思えないので、「オイ、これで処分撤回闘争ができるぞぉ」などと気楽に語り合っていたのだが、H氏にとって、処分とはそんな「ごっこ」ではなかった。聞き及ぶところではH氏は「処分取消し」を求めて孤軍奮闘、単身会社と掛け合い、管理職連中に同意者を探しあぐね、役員の自宅を訪ね、日夜奔走したらしい。 処分は、個人的に役員宅を回り「取消し」依頼するものではなく、「正規」に「闘い」によって「撤回」させるものだ、と、そう考えていたぼくたちは、H氏の「徒労」を漏れ聞き及んではいても、何ら応答しなかった。 出勤停止処分の最終日の土曜日、H氏から「明日、日曜日、うちの家に来てくれんか?」と誘われ、何も考えず三役そろってご自宅を訪ねると、何と奥さん手製のそれはそれは豪華な料理が、臨時に二つ並べた食卓に、所狭しと並んでいた。H氏は深々と頭を下げ「とうとう会社は、処分を貫徹してしまった。止めさせられんで申し訳ない」と言い、目を真っ赤にしているではないか! ぼくらはただ唖然として聞き入っていた。 やがて、会社は「警備課」と名付けられた暴力的組合対策課を設置し、日夜女子組合員などに執拗な嫌がらせを繰り返し、ひるまぬ組合と会社との攻防は激しさを増し、組合は翌1976年春、ピケット・スト(会社が暴力部隊を動員、組合もバリケードで応戦)に突入する。処分撤回は、そのストの要求項目のひとつではあった。 76年のこの会社の暴力は朝日・毎日などが大きな記事で取り上げることとなり、組合は58日間、社屋バリケード封鎖を続けた。 世(労働運動世界、それも大阪市内東部という狭い世)に「****58日間闘争」として語られることとなる。 H氏がどの段階で会社を辞めたのか・・・、記憶は不確かだが、このストのときにはすでに居なかったと思う。 現場地下の喫煙・休憩所での再会。H氏は「あの処分の時、何もできんでスマンかったなぁ」とは言わなかったが、ぼくら組合への「負目」のようなものを漂わせる表情で「元気そうで何よりや」と言って、やや苦そうにタバコをくゆらせた。 「今日が最終日の現場をちょっと見に来たんや。この業界から抜けられんわ、ハハハ・・・」 たぶん間もなく70歳だろうH氏。どこかの同業企業の経営者か幹部なのだろう。何故か互いに名刺を差し出すことなく別れた。 「元気でな。またな」「Hさんもお元気で・・・」。 ぼくには、H氏に「ぼくらはこれこれのことをした」と言えるものは何も無い。「負目」?それはこっちだ。 だが、その感情の思想的な位置付けが出来ない。それを探して、労働組合、争議、バリケード・スト、自主経営、その後の迷走、をして来たのではなかったか。探すものを明確に自他に示せれば、思想化できないH氏への感情を相対化し、探すものの袖に触れられるだろうか? 地下荷捌き場の横の人用の通用口ではなく、車輌が下りて来る長いスロープを歩いて登るH氏の後ろ姿を見送った。このH氏のような、報われることも、カタチをなすこともない、ある「誠実」こそが、社会の危機や曲がり角で、最後の力を発揮することになるのではないだろうか。そう信じたい。

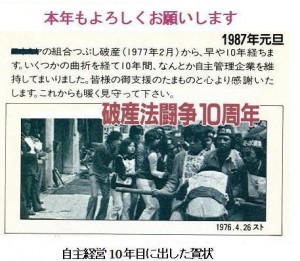

現場地下の喫煙・休憩所での再会。H氏は「あの処分の時、何もできんでスマンかったなぁ」とは言わなかったが、ぼくら組合への「負目」のようなものを漂わせる表情で「元気そうで何よりや」と言って、やや苦そうにタバコをくゆらせた。 「今日が最終日の現場をちょっと見に来たんや。この業界から抜けられんわ、ハハハ・・・」 たぶん間もなく70歳だろうH氏。どこかの同業企業の経営者か幹部なのだろう。何故か互いに名刺を差し出すことなく別れた。 「元気でな。またな」「Hさんもお元気で・・・」。 ぼくには、H氏に「ぼくらはこれこれのことをした」と言えるものは何も無い。「負目」?それはこっちだ。 だが、その感情の思想的な位置付けが出来ない。それを探して、労働組合、争議、バリケード・スト、自主経営、その後の迷走、をして来たのではなかったか。探すものを明確に自他に示せれば、思想化できないH氏への感情を相対化し、探すものの袖に触れられるだろうか? 地下荷捌き場の横の人用の通用口ではなく、車輌が下りて来る長いスロープを歩いて登るH氏の後ろ姿を見送った。このH氏のような、報われることも、カタチをなすこともない、ある「誠実」こそが、社会の危機や曲がり角で、最後の力を発揮することになるのではないだろうか。そう信じたい。  このピケット・ストから一年後の1977年、明確に「組合潰し」政策を繰り返し暴力労政を布いた会社は、それでも潰れない組合への最終兵器「会社破産」をもって応じた。 組合は、社屋バリケード占拠・自主運営をもって応える。その物語は、1982年までの5年間の職場バリケード占拠、その中で開始した自主運営企業の悪戦と、20年後1998年のその企業の破産をもって幕を閉じる。 いや、閉じたのか? H氏との再会が告げているのか、「どんなに微力でもお前には為すべき宿題がある」とどこかから聞こえる声を聞いた。 喫煙・休憩所を離れ、6F現場へ上がるエレベーターの中で、37年間の明暗に棲む「意味」を言葉化できないことの罪を噛み締めて、込み上げるものを自覚していた。 働く場の秩序・風土を働く者の自立・共助の中で創り出す、その為に是非とも労働組合は必要であり、また働く者にはその能力がある。非正規雇用者を含む若い人たちにそう伝えたい。それは、政治性や政治課題から逆照された事柄ではなく、まずは「働くこと」の奪還・復権の話なのだ。 思えば、ぼくらは、あれやこれやの組合論・労働論・社会論・運動論の入口の入口で、出発地の「労働組合を認めよ」というただその一点を抱えて、時間と労力と生活を費やし、家族やこの係長や周囲の人々の「心労」を横に見て、稚拙な闘争に終始したのだ。何らの実りがあったわけではないが悔いてはいない。 悔いているのは、企業が健在だった時期に「まっとうな」組合が生きて存在している時間と空間を得られなかったという事実だ。職場に「まっとうな」労働組合を創り、働くことの自立・自律を展望する労苦には、それだけの価値がある。若い人々にそう伝えたい。

このピケット・ストから一年後の1977年、明確に「組合潰し」政策を繰り返し暴力労政を布いた会社は、それでも潰れない組合への最終兵器「会社破産」をもって応じた。 組合は、社屋バリケード占拠・自主運営をもって応える。その物語は、1982年までの5年間の職場バリケード占拠、その中で開始した自主運営企業の悪戦と、20年後1998年のその企業の破産をもって幕を閉じる。 いや、閉じたのか? H氏との再会が告げているのか、「どんなに微力でもお前には為すべき宿題がある」とどこかから聞こえる声を聞いた。 喫煙・休憩所を離れ、6F現場へ上がるエレベーターの中で、37年間の明暗に棲む「意味」を言葉化できないことの罪を噛み締めて、込み上げるものを自覚していた。 働く場の秩序・風土を働く者の自立・共助の中で創り出す、その為に是非とも労働組合は必要であり、また働く者にはその能力がある。非正規雇用者を含む若い人たちにそう伝えたい。それは、政治性や政治課題から逆照された事柄ではなく、まずは「働くこと」の奪還・復権の話なのだ。 思えば、ぼくらは、あれやこれやの組合論・労働論・社会論・運動論の入口の入口で、出発地の「労働組合を認めよ」というただその一点を抱えて、時間と労力と生活を費やし、家族やこの係長や周囲の人々の「心労」を横に見て、稚拙な闘争に終始したのだ。何らの実りがあったわけではないが悔いてはいない。 悔いているのは、企業が健在だった時期に「まっとうな」組合が生きて存在している時間と空間を得られなかったという事実だ。職場に「まっとうな」労働組合を創り、働くことの自立・自律を展望する労苦には、それだけの価値がある。若い人々にそう伝えたい。

【推薦】 熊沢誠著:『労働組合運動とはなにか──絆のある働きかたをもとめて』(岩波書店、2013年1月、¥2205) 書評: http://www.amazon.co.jp/review/R3GTQ7EZEV5TCJ/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=4000025961&channel=detail-glance&nodeID=465392&store=books

たそがれ映画談義: 年明け後に出会った予告編四作

気になる予告編(コピーは「映画チラシ」現物から転記。)  正月になってから、映画館で目にし、惹き付けられた四つの映画予告編を紹介する。

正月になってから、映画館で目にし、惹き付けられた四つの映画予告編を紹介する。

『命をつなぐバイオリン』(2011年、ドイツ映画) http://inochi-violin.com/ 1941年春、ウクライナのポルタヴァ。ナチスが台頭した時代に、バイオリンを演奏して、生き残りを賭けたこどもたちがいた。

『東ベルリンから来た女』(2012年、ドイツ映画) http://www.barbara.jp/ ベルリンの壁崩壊の9年前――1980年夏、旧東ドイツ。美しい女医が田舎町の病院に赴任して来た。自由と使命。その狭間で揺れる、愛。

『かぞくのくに』(2012年、日本映画) http://kazokunokuni.com/ 父が楽園と信じた北朝鮮から、兄ソンホが25年ぶりに帰ってきた・・・。兄が住むあの国、私が住んでいるこの国。近いのに遠いふたつのくに。ヤン・ヨンヒ監督の実体験に基づく衝撃の物語。

『 明日の空の向こうに』(2010年、ポーランド映画) http://www.pioniwa.com/ashitanosora/ ポーランドと国境を接する旧ソ連の貧しい村、鉄道の駅舎で物乞いや盗みをしながら日々を過ごす幼い3人の少年。「国境を越えればきっと幸せが待っている」。 女性監督:ドロタ・ケンジェジャフスカ。

予告編は、さすがに上手く作ってありますね。どれも観に行きたくさせる。(添付の公式サイトをクリックすると予告編も観ることができます) 本編を観ないことには何とも言えないが、直感からは観る価値ありだ。時代に翻弄される人々と社会との関係の「どうしようもなさ」と、そこでなお生を賭けて起とうとする者の「どうにかしたい」意志を描く気概のようなものが、予告編からピリピリ伝わって来る。「私」性や個人性の尊厳をキッパリ主張しながら、普遍性・社会性・全体性に目を閉じることの無い映画が、近頃の日本映画に少なくなってきているなぁ~~~。 テレビ局が視聴率獲得手法で作る「踊る」大映画、AKB現象の中の文化・・・、一方で「過競争」「課罰式統治」「ハシズム」「アベノミクス」・・・、 二つの顕著な傾向の一見無関係に見えて密接な相関力学=共犯関係に潜む『「社会との関係性」の空洞化と「白紙委任」性』。 そのいかがわしく・危うい正体の近似性への視点を万人のものにしなければ勝てないと思う。

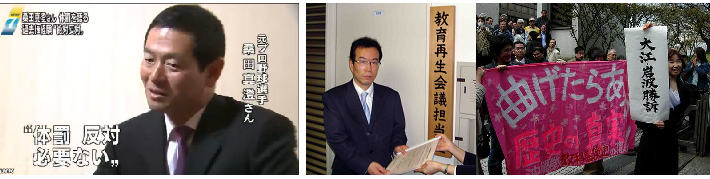

ぼやき: 桜宮高校バスケ部キャプテンの「過労」自死と 『教育再生会議』

「体罰」を生み出す社会・思考・制度を推進する者たちが、何言うとんじゃ!。

大阪市立桜宮高校の強豪チーム、バスケット部キャプテンが自殺した。顧問の度重なる「体罰」に耐えかねての自死だということは、遺書や他の部員自身の体験や目撃談からも明らかだ。顧問の、名門クラブの水準を維持したい・維持しなければならないという強迫観念と、関係者(父母・OB・バスケット指導業界など)の評価を高めたい名誉欲と失敗や不出来への苛立ちが、集中してキャプテンに体罰を加えるという形で常態化していたようだ。「一罰百戒」と言う名の「軍隊式恐怖統治論」だ。 熊沢誠著『働きすぎに斃れて』(2010年、岩波書店、¥3200)に登場する、本社のモーレツ主義管理職に追い立てられ、現場のメンバーを統率し、寝る間を削って率先して多分野の業務をこなし、その激務に斃れた、外食産業の「名ばかり店長」の無念の自死を想いおこした。現在、日々労働現場で起きている「強制過労死」の「学校スポーツ版」に思えた。社会を覆う、連帯責任・成果主義・共助の解体・自己責任論に通じる問題なのだ。 たまたまぼくには、近親者に二人、体育クラブ顧問という立場の者がいるのだが、強豪でも名門でもない公立中学・高校の教師だ。時には強豪を倒したり、県大会で勝ち進んだりして、部外者のぼくなども大いに盛り上がりもするのだ。彼らは、強豪校・伝統校なる部の顧問の重圧は想像できると言っている。「しかし体罰はなぁ~・・・。有効ならOKと言うわけやないけど、そもそも効果ないで」とも言っている。 その近親者二人は、中学時代「アンチ体罰思考」の顧問(そのチームは中学校としてはその競技の名門だった)に出会い永く指導を受け、今も親しくお付合いしているそうだ。その顧問との出会いが職業選択にも影響し、人生観の基礎を作ったとも言えようか…。

この事件に「出番だ!」とばかりにシャシャり出て「体罰」を口撃なさる市長:橋下維新代表だが、あんたの「全面服従強制」「思想信条良心の自由の否定」「課罰主義」「密告奨励」は、肉体的暴力は伴わないが、つまりは「学校体育クラブ」における「体罰」をさらに陰湿化した統治ではないのか。そんなあんたに「ぼくはラグビー部での体験から言うのですが、体罰なんか効果ないんですよ」などと言って欲しくない。 『体験から言うのですが、「一握りのレギュラー」ではない部員、つまり市民・住民と直接接し向き合う、「キャリア幹部・エリート」ではない職員が、活き活きと働く場を作り出すことの意味や方途を考える道筋を、今回の事件は教えてくれます』といったコメント出してみなされや。

元巨人の桑田投手の発言: 今回の自殺問題に関し、桑田さんは2013年1月11日のNHKインタビューで、

「小中学校時代は練習で毎日殴られていた」と話す桑田さんは、その経験を踏まえて「私は、体罰を受けなかった高校時代に一番成長しました」「よく体罰は愛情だと言いますが僕は愛情だと感じることはなかった」と強調した。その上で、体罰は手っ取り早い安易な指導法であり、「いろんな角度から説明する指導方法のほうが難しい」「僕は体罰には反対です」と明言した。

安倍首相も教育再生会議のメンバーも、この事件に言及して「体罰の一掃」などとほざいている。ちょっと待ってもらおう。 教育再生会議(再生という名は例の「取り戻す」論の教育版ですか? どこへ向けて、どう再生するん?)の新メンバーを見て驚き。 侵略戦争肯定の「新しい歴史教科書をつくる会」元会長。男女共同参画を攻撃する反「ジェンダーフリー」急先鋒 八木秀次高崎経済大教授。 沖縄戦での集団強制死はなかったとする著書を出版し、教育現場での「日の丸」掲揚・「君が代」斉唱を主張した 曽野綾子氏。 改悪教育基本法に「愛国心」を盛り込むことを主張した全日本教職員連盟委員長の 河野達信氏。など・・・ 「靖国派」「つくる会」が名を連ねている。安倍政権の公約である教科書検定基準の「抜本的な改善」への布石だ。 ところで、『南京大虐殺は無かった』 『「従軍慰安婦問題」に日本軍は関与していない』 『沖縄の集団強制死に軍の関与は無い』などなど、 それらはどれもみな、暴力と強権による支配が起こす、人権抑圧・思想と行動の強制・究極の「体罰」(罰ではないが)じゃあないのか!?。 この人たちに今回の事件から教育云々など語る資格はない!自国の歴史と真摯に向き合わないところに教育も無い。

【21世紀辞書:た行】 体罰: 伝達能力向上への努力・工夫を怠り、その研鑽に努めない者が、

暴力・体力・財力・地位力などを総動員して 私心を遂げようと行使する物理的強制力のこと。 体罰、それ罪なきゆえに罰にあらず。一種のハラスメントなり。

また、橋下大阪市長の、予算執行権・人事権を武器にした桜宮高校体育課入試中止や教員総入替 という強権対処こそ、言葉の本源的意味合いにおいて、真性体罰なり。

たそがれ映画談義: パリ・コミューン序章としての 映画『レ・ミゼラブル』

十九世紀のフランス(に限らずヨーロッパ近代史全般)の歴史に不案内だ。が、半端知識でもパリ・コミューンには格別の思い入れがある。 72日間という短期間とは言え、パリ・コミューンそれは人類史上初の市民による「自主管理政府」なのだ。 映画のポスターに十九世紀パリの街頭バリケードを見ただけで、何やら身の底から無条件にせり上がって来る熱いモノを自覚するのだ。 ガキだと哂うてくれても、ビョーキだと思うてくれても結構。映画『レ・ミゼラブル』に関して、誰が何を想い何を言おうが、本来知ったこっちゃない。 だが、この映画のテレビCMでは、時代に媚びるを信条とするA元氏が笑顔で推薦の辞を述べている?! お前さんだけには語って欲しくない。 パリ市民の希望も熱情も無念も、ヴァルジャンの苦難も挑みも、ユーゴーの「理想&失意」も「関与&撤退」も、あんたとは無関係だ。いや真反対だ。 引き続きエセ・サブカルを量産し、AKB騒選挙を演出し、在位*周年祝典賛歌などを作っていなさいよ! 一体どの視点から、推薦してるのだ? 【1789年人権宣言から1871年パリ・コミューンへ】 バスティーユ襲撃や「人権宣言」で有名な大革命は1789年?、ナポレオン帝政、ナポレオン退位と復権、1815年ワーテルロー敗戦とナポレオン完全失脚、1830年の七月革命、1848年「二月革命」第二共和政、ナポレオン三世の登場、1870年普仏戦争、1871年パリ・コミューン。王政・共和政・帝政・王政・共和政の入り乱れた繰り返し・・・、ややこしく、ぼくには断片的にしかインプットされていない。 映画パンフレット(「レ・ミゼラブル」全体への受止めが違うからか、知りたい分野が書かれていない)を読み、他の情報・資料で後追いすれば、映画の背景時のフランスとは、1830年の「七月革命」によって、シャルル10世退位、11月からラフィット内閣が「国民王」ルイ・フィリップを戴くという奇妙な「立憲君主制」(明治は立憲君主制やで)の治世だったとわかったし、1871年のパリ・コミューンへの大まかな道筋を知った。 映画のクライマックスの市街バリケードはその不安定政情下の1832年6月、親共和派のラマルク将軍の葬送行進を期に共和派が起した、パリのラ・シャンヴルリー通りの短期に鎮圧された暴動(蜂起)のシーンだ。「六月暴動」とも「六月革命」とも呼ばれるそうだが、学生などが中心で広がりに欠け、準備や彼我の力関係分析が不足した、早すぎた(?)、性急な行動だったと言われているらしい。作品と現実をミックスして言うなら、その1832年「六月暴動」の時の子供たちこそが、40年後1871年パリ・コミューンの自主管理政府を成したいい年のおじさん達なのだ。二十歳だった青年は60歳を前にしてコミューンを見たか。40年というのがどれくらいの時間かと言うと、1970年前後から今日辺りまでという訳だ。 映画の時間帯の後、1848年には国王ルイ・フィリップを国外に追放する「二月革命」が成り第二共和政がスタート、男子普通選挙法・国民議会選挙・穏健共和派圧勝・大統領選挙(ルイ・ナポレオン圧勝)。1852年、この大統領ルイ・ナポレオンが「ナポレオン三世」として即位、第二帝政がスタート。 ん?ややこしいのぉ~~ 1870年7月、プロイセンに宣戦布告。9月ナポレオン三世捕虜に、国防政府成立、年末からプロイセンによるパリ完全包囲、パリ飢餓寸前、71年1月28日フランス降伏、3月18日パリ市民降伏拒否・蜂起、自治政府=パリ・コミューン成立(参照: http://www.yasumaroh.com/?p=15496 )。 3月26日コミューン議会選挙、28日コミューン宣言、5月21日、国民議会派軍がパリ市内入城。コミューン軍は善戦したが、5月28日の戦闘を最後に力尽きる。パリ市民・コミューン関係者多数が虐殺され(通説:3万人)、セーヌ川の水が赤く染まったと伝えられている。逮捕者4万人、内処刑多数(四桁が通説)。72日間の市民自主管理政府は斃れた。 が、その遺産は現代に引き継がれ生きている。 パリ・コミューンの遺産=「婦人参政権」「無償義務教育」「児童夜間労働禁止」「政教分離」「主要公職公選制」など

【1789年人権宣言から1871年パリ・コミューンへ】 バスティーユ襲撃や「人権宣言」で有名な大革命は1789年?、ナポレオン帝政、ナポレオン退位と復権、1815年ワーテルロー敗戦とナポレオン完全失脚、1830年の七月革命、1848年「二月革命」第二共和政、ナポレオン三世の登場、1870年普仏戦争、1871年パリ・コミューン。王政・共和政・帝政・王政・共和政の入り乱れた繰り返し・・・、ややこしく、ぼくには断片的にしかインプットされていない。 映画パンフレット(「レ・ミゼラブル」全体への受止めが違うからか、知りたい分野が書かれていない)を読み、他の情報・資料で後追いすれば、映画の背景時のフランスとは、1830年の「七月革命」によって、シャルル10世退位、11月からラフィット内閣が「国民王」ルイ・フィリップを戴くという奇妙な「立憲君主制」(明治は立憲君主制やで)の治世だったとわかったし、1871年のパリ・コミューンへの大まかな道筋を知った。 映画のクライマックスの市街バリケードはその不安定政情下の1832年6月、親共和派のラマルク将軍の葬送行進を期に共和派が起した、パリのラ・シャンヴルリー通りの短期に鎮圧された暴動(蜂起)のシーンだ。「六月暴動」とも「六月革命」とも呼ばれるそうだが、学生などが中心で広がりに欠け、準備や彼我の力関係分析が不足した、早すぎた(?)、性急な行動だったと言われているらしい。作品と現実をミックスして言うなら、その1832年「六月暴動」の時の子供たちこそが、40年後1871年パリ・コミューンの自主管理政府を成したいい年のおじさん達なのだ。二十歳だった青年は60歳を前にしてコミューンを見たか。40年というのがどれくらいの時間かと言うと、1970年前後から今日辺りまでという訳だ。 映画の時間帯の後、1848年には国王ルイ・フィリップを国外に追放する「二月革命」が成り第二共和政がスタート、男子普通選挙法・国民議会選挙・穏健共和派圧勝・大統領選挙(ルイ・ナポレオン圧勝)。1852年、この大統領ルイ・ナポレオンが「ナポレオン三世」として即位、第二帝政がスタート。 ん?ややこしいのぉ~~ 1870年7月、プロイセンに宣戦布告。9月ナポレオン三世捕虜に、国防政府成立、年末からプロイセンによるパリ完全包囲、パリ飢餓寸前、71年1月28日フランス降伏、3月18日パリ市民降伏拒否・蜂起、自治政府=パリ・コミューン成立(参照: http://www.yasumaroh.com/?p=15496 )。 3月26日コミューン議会選挙、28日コミューン宣言、5月21日、国民議会派軍がパリ市内入城。コミューン軍は善戦したが、5月28日の戦闘を最後に力尽きる。パリ市民・コミューン関係者多数が虐殺され(通説:3万人)、セーヌ川の水が赤く染まったと伝えられている。逮捕者4万人、内処刑多数(四桁が通説)。72日間の市民自主管理政府は斃れた。 が、その遺産は現代に引き継がれ生きている。 パリ・コミューンの遺産=「婦人参政権」「無償義務教育」「児童夜間労働禁止」「政教分離」「主要公職公選制」など

【行動する知識人:ヴィクトル・ユーゴー】 さて、ヴィクトル・ユーゴー自身は、1845年に『レ・ミゼラブル』執筆を開始、1848年「二月革命」後に中断、第二共和政の国会議員になったりして、現実政治にコミットした。選挙で圧勝し大統領だったルイ・ナポレオンが議会に対して起した1851年のクーデター(議会解散、大統領権限拡大)後、逮捕を避けんと印刷工に変装して海外に脱出=亡命。翌52年ルイ・ナポレオンがナポレオン三世となって帝政が始まるや「第二帝政が倒れるまでフランスの地は踏まない」と宣言した。 *51年のクーデターは、ルイ・ナポレオンが、比較的権限が弱かった大統領職の「決められない政治」を嫌い「議会は邪魔だ」として起したもので、「決められる政治」を標榜して「手続」「権限」の変更を叫ぶ、21世紀某国の新興政党の主張とどこか似てません? で、『レ・ミゼラブル』は1862年に完成した。発売を待つパリ市民は発売当日行列を作って歓迎、「仲間が金を出し合って一冊購入し、クジをして当った者がみんなの回し読みが終わったあと自分のものにするそうです」とパリ在住ユーゴー夫人がユーゴー亡命先へ送った手紙があるそうだ。 ちょいと余談だが、高校時代に、天正三年(1575年)本多重次が、長篠の戦の陣中から妻に宛てた手紙「一筆啓上火の用心 お仙泣かすな馬肥やせ」を「日本一短い手紙」と習った(憶えてます?元高校生諸君!)が、その時一緒に国語の教師から「世界一短い手紙」の例として聞かされたのが、売れ行きを心配していたユーゴーが、亡命先から出版社へ送った手紙だった。 その文面は「?」のみ。粋な出版社が、何と「!」のみのシャレた返事を返した。 お見事!! 1870年7月、普仏戦争が始まり9月2日、ナポレオン三世がプロイセンの捕虜となり、翌々4日にフランスが共和国宣言をすると、帰国のタイミングを計ってブリュッセルに待機していたユーゴーは、翌5日にはパリへ向かう車中に居た。市民自前の政府を構想する者のバイブルとして『レ・ミゼラブル』を読んで来た大群衆の歓声に迎えられ、パリ北駅に帰還したユーゴーは、出迎えの女性文人(28歳の才媛で、その後には愛人だと・・・。この時ユーゴー68歳。羨ましい{笑})と仮居へ向かう途中、四度にわたり民衆の歓呼に応えバルコニーや四輪馬車の上から街頭演説をし、民衆蜂起を促し鼓舞した。仮居に落ち着くと、早速、普仏両国民に和平・不戦を呼びかける文書や、パリ市民に徹底抗戦を訴える声明などを発したりした。 秋、プロイセンによるパリ包囲が始まり、翌71年1月28日、国防政府は降伏する。2月8日、国民議会総選挙でユーゴーはセーヌ県43名中2位で圧勝当選。ボルドーで開催されていた国民議会で絶対多数の王党派の攻勢を受けて嫌気が差したのか、国民議会に未来なしと見切って違うことを展望したのか、議員辞職。共和派のリーダーが何すんねん?と非難殺到。同13日、長男シャルル死亡。18日パリに遺体を運び埋葬。その3月18日にちょうどコミューンが成立。 3月26日のコミューン議会選挙に立候補したユーゴーは、先日の国民議会議員辞職も影響したのか、ユーゴーの言い分が民衆独裁を目指す多数派に比して「中間派だ」との烙印を押されたのか、コミューンの熱狂の中でともかく落選。やがて、パリ北駅への華々しい凱旋から6ヶ月半、ユーゴーはパリを脱出、ブリュッセルへ。ブリュッセルで、パリ・コミューン72日間の最後5月末の「血の週間」の亡命者を匿うと表明。ベルギー政府の怒りに触れ国外退去命令。![img1862-0211[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/01/img1862-02111-150x150.jpg) 『レ・ミゼラブル』において、1832年6月の蜂起に人々による政府への希望と可能性を描き、1848年の国民議会には自ら国会議員として立ち、その後のナポレオン三世の帝政に抗い亡命生活を続け『レ・ミゼラブル』を執筆し、1862年にその『レ・ミゼラブル』を完成させ、市民喝采の中で出版し、1870年9月対プロイセン戦争敗色濃いパリに大群衆に迎えられ凱旋、翌71年2月国民議会立候補圧倒的票で2位当選、多数派=王政派との攻防の疲労、共和派内の齟齬などから辞任、3月26日コミューン議会選挙で落選。パリ脱出。コミューンの中枢を批判する言論多数。コミューン陥落後、亡命者支援を計画。 以上が、パリ・コミューンとヴィクトル・ユーゴーとの交差の概略である。 (その後のユーゴーの足跡は 各種研究書に詳しい)

『レ・ミゼラブル』において、1832年6月の蜂起に人々による政府への希望と可能性を描き、1848年の国民議会には自ら国会議員として立ち、その後のナポレオン三世の帝政に抗い亡命生活を続け『レ・ミゼラブル』を執筆し、1862年にその『レ・ミゼラブル』を完成させ、市民喝采の中で出版し、1870年9月対プロイセン戦争敗色濃いパリに大群衆に迎えられ凱旋、翌71年2月国民議会立候補圧倒的票で2位当選、多数派=王政派との攻防の疲労、共和派内の齟齬などから辞任、3月26日コミューン議会選挙で落選。パリ脱出。コミューンの中枢を批判する言論多数。コミューン陥落後、亡命者支援を計画。 以上が、パリ・コミューンとヴィクトル・ユーゴーとの交差の概略である。 (その後のユーゴーの足跡は 各種研究書に詳しい)

【民衆ではない民衆主義者の隘路】(保守派=王党派と民衆原理主義に挟まれた理想主義者の悲哀) ユーゴーはパリ・コミューン全体について、知識人らしい精一杯の関与と違和感と忸怩たる失意とをまとめて、まだコミューンが生きていたさ中に語っている。コミューン選挙での落選という不快事実が影響してか、コミューン推進者(選挙当選者)の大部分に対し「無知・無学」呼ばわりするという、いささか冷静を欠いた批判になっている? 『ヴィクトル・ユゴーの政治意識と教育観』(学習院大学:川口幸宏論文 http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~920061/hugo01.htm )より転載。 『4月28日付書簡でこう言っている。「3月18日以来、パリは、よくないことには、無名の人たちによって、しかも、さらに悪いことには無学の人たちによってリードされています。どちらかと言うと先導的でないついて行くタイプの幾人かのリーダーを除いて、コミューンは無識です。」ユゴーは、フランスは精神でパリは頭脳だとする。「ところが、パリ・コミューンではフランス国民会議多数派(王政主義の多数派)はフランス(精神)を知らず、パリのコミューン議会はパリ(頭脳)を知らない。(ユゴーが落選した)3月26日の選挙で当選した議員は、ごく一部を除いて無名であり無学である。とうてい「頭脳」パリをリードできる能力などない」としている』 民衆に期待し、民衆の可能性を称えたはずのユーゴーが、民衆への失望によって打ちのめされている。ユーゴーの言い分は、果敢に現実政治にコミットした「行動する知識人」としてのある「重み」を持ったもので、「無知」「無学」は確かにそれ自体が民衆の自治の「敵」だろう。そこに、ユーゴーの『教育論』の核心もあるのだろう。 確かに今日、学歴や偏差値や国・産業界からのみ評価される「知」や「学」ではなく、ユーゴーが期待した「知」や「学」、つまり真の意味での「知恵」「識知」「道理」「自尊・他尊」を民衆の側が築かないことには、21世紀にも居る善意の(悪意や仮面はそもそも除外)「知識人」「口先に見えてしまふ評論家」「心ならずも、失意と違和感を抱えて撤退」という、ユーゴー風知識人の言動・対応を云々など出来ないのではないか? 民衆の自立という時、民衆を云わば「甘やかす」(語弊があるが)論にはぼくは立てない。だから、山田洋次(実は、大好きなんですよ)的民衆性善説にも、まるでイチャモン・ケチ付けの類の異論を吐いて来た。民衆(好きな言葉ではないが)自身が自らの「無知」「無学」に自省的でないなら、そこにユーゴー批判が生きたものになるはずもなく、民衆による「革命」など空恐ろしいシロモノだぁ~。 そうした、ぼくの言い分は別にして、映画『レ・ミゼラブル』は一級の出来だと認めたい。壮大な、社会変革のユーゴー風基本綱領を人間ドラマでもって描いて見せた。手抜きの無い画面はただ圧倒されるばかりだ。原作(読んでませんが)からの因子だろうアレコレの奇妙になど拘る間もなく畳み掛けられた迫力には、「勧善懲悪」「お説教」を超える原作者の意志を感じた。 そして、ユーゴーが『レ・ミゼラブル』に示した民衆への期待、作品発表後に遭遇したパリ・コミューンへの肩入れと失望を貫いて在るのは、あの価値観、あの信仰、と言っては不適切なら確信、ではないのか?

【歴史は、一個人に全社会的課題を背負わせること・解決を依頼すること、その危険と無理を示して来た】 マリウスを肩に担いでパリ下水道を行くジャン・ヴァルジャンは、ゴルゴダの丘へ向かうイエスを連想させ、ヴァルジャンを次々と襲う苦難からは、「原罪」や「試練」というキリスト教概念が浮かぶ。その大苦難を越えて行くヴァルジャンは民衆とイエスの中間に位置する超人でもあるのだ。 けれども、ぼくは思う。ユーゴーが民衆に期待しながら、パリ・コミューンの人々を無知・無学と罵る(我慢を重ねた挙句だとは思うが、そして無知・無学と呼ぶしかない無理難題に日々まみれたのだとは思うが)のに対して、ヴァルジャン的超人への期待(と言うより信仰)が不変なのは、民衆による社会変革への確信よりも、超人による社会変造を信用しているからだと、言えはしまいか? 神格化された政治権力者や、全知全能真理教の教組や、熱狂的に迎えられる新興党の党首に、自らの未来への航路の操舵を委任したりはしないという智恵が、たぶん近代最大の獲得品だと思うのだ(いや、獲得出来ていないのか。映画『エ・ミゼラブル』の同時代1832年から180年、ぼくら現代人は何を学んで来たのだろう)。 その理路の門前で立ち尽くしたユーゴーこそは、「近代」そのものだと思う。 ユーゴーの理想と限界、十九世紀民衆の熱想と21世紀民衆の沈黙、対比されるべき二つの実態が、あの素晴らしい映像の中で衝突していた。ならば、これは、ひとつの挑戦状なのだ。さらに、ユーゴーへの質問状だ。![235px-Bonnat_Hugo001z[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/01/235px-Bonnat_Hugo001z1-148x150.jpg) それは、そのまま、ぼく自身への問いでもある。 『ユーゴーさん、あなたは1832年六月蜂起の若者を支持し、ヴァルジャンをバリケード・シーンに登場させたりしました。一方、現実のパリ・コミューンでは、違和感を持ち失望のうちに去ります。では、パリ・コミューンの序章たる1832年六月蜂起と起った人々への支持・共感を削除訂正や加筆修正しますか?』 さらに言うと、各登場人物個人の苦難も悲惨も受難も「実は社会的なんだよ」と示しながら、その課題とその乗り越えを超人ヴァルジャン一人に負わせ過ぎなのも、ある価値観ゆえだと目星が付く。それは辛いし困るのだ。ぼくを含め、個人の受難の殆どは社会的な理由に因るのだと考える者の多くは、今では、その解決への方法と答えは、一人の超人でも唯一絶対の教義でも非寛容な教条でもなく、人と社会との・人と人との多様な「関係性」の中にこそ在ると考えている。

それは、そのまま、ぼく自身への問いでもある。 『ユーゴーさん、あなたは1832年六月蜂起の若者を支持し、ヴァルジャンをバリケード・シーンに登場させたりしました。一方、現実のパリ・コミューンでは、違和感を持ち失望のうちに去ります。では、パリ・コミューンの序章たる1832年六月蜂起と起った人々への支持・共感を削除訂正や加筆修正しますか?』 さらに言うと、各登場人物個人の苦難も悲惨も受難も「実は社会的なんだよ」と示しながら、その課題とその乗り越えを超人ヴァルジャン一人に負わせ過ぎなのも、ある価値観ゆえだと目星が付く。それは辛いし困るのだ。ぼくを含め、個人の受難の殆どは社会的な理由に因るのだと考える者の多くは、今では、その解決への方法と答えは、一人の超人でも唯一絶対の教義でも非寛容な教条でもなく、人と社会との・人と人との多様な「関係性」の中にこそ在ると考えている。

最後に役者のことですが、 ヒュー・ジャックマン、ラッセル・クロウは安定して堂々の二枚看板。 女優は、86年『眺めのいい部屋』(今正月再映するらしい)でヒロイン:ルーシーを瑞々しく演じ、一昨年『英国王のスピーチ』でジョージ6世夫人エリザベス(これ素晴らしいのです)を演じたヘレナ・ボナム=カーター。 ファンティーヌ役のアン・ハサウェイはゴールデン・グローブ賞助演女優賞受賞だと。 予告編を観て興味を持ち映画館へと出かけた『クロエ』の女優:アマンダ・サイフリッドがコゼットを演じていて、えっ?と驚き。 エポニーヌ役の女優:サマンサ・バークスはスカーレット・ヨハンソンと争って勝ち取ったそうで、なるほど輝いていた。彼女はええね。

リンク映画: ![wall13[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/01/wall131-300x154.jpg) 『アデルの恋の物語』(1975年) ユーゴーの次女の破滅的恋の物語。 ユーゴー亡命中に知り合ったイギリス軍中尉を追って、単身カナダへ、・・・。 監督:フランソファ・トリュフォー 主演:イザベル・アジャーニ。 http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id923/ イザベル19歳の鮮烈。

『アデルの恋の物語』(1975年) ユーゴーの次女の破滅的恋の物語。 ユーゴー亡命中に知り合ったイギリス軍中尉を追って、単身カナダへ、・・・。 監督:フランソファ・トリュフォー 主演:イザベル・アジャーニ。 http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id923/ イザベル19歳の鮮烈。

『眺めのいい部屋』(1986年) 20世紀初め、イギリスの良家の子女がイタリアへ旅行し・・・。 『日の名残り』のジェイムズ・アイヴォリー監督、ヘレナ・ボナム=カーター主演。 どういう訳でか再映: この1月12日からニュー・プリント版で、 テアトル梅田にて http://movie.goo.ne.jp/contents/movies/MOVCSTD545/index.html