交遊録: 奥さんを亡くして一年 友の慟哭

堀あや美さんを偲ぶ会に出席して

1月11日土曜日夕刻、昨年1月12日に他界された友人の奥さん「あや美さんを偲ぶ会」に出席した。 学生期、関わった団体は違うが何故か気が合い、ぼくの人生の危機に幾度も力を貸してくれた友人:堀義明のその奥さんだ。出席者は、金城実・服部良一・元草津市長など著名人も多く、学生期の友人は彼が学生期に関わった団体のメンバーで、ぼくだけが「違う団体」系だった。 彼は、学生期にバイト先(確か彼の親の家業の工場だと聞いた)であや美さんと出会い一目惚れ、被差別部落出自の「こいつと生きて行く」と決断選択し、数年後実家の家業を継ぐことや就職(あの凶状持ちに就職と言ってもねぇ)ではなく、決然として彼女の実家地域に移り住む。努力してやがて同盟員として認知され、数年後市会へと打って出る。以来、人権・反差別・沖縄・反戦をメインテーマに議員活動を続け市議会議長まで務めた。特に沖縄への入れ込みは尋常ではなく、地域から何度も大挙して平和行進に参加するなどして、特に金城実氏との親子あるいは兄弟のような濃い付き合いは有名で、酒を含む(いや、それがメインとも言われた)交遊武勇伝の数々はここに書き切れない質と量だ。

あや美さんと彼とは、仲間あるいは同志であったが、それ以上に彼はあや美さんの「大きな息子」だった。 彼があや美さんの実家地域へ移り住んだ前後、過剰に「立派やな」と持ち上げる者、逆に「恋愛から、よそ者の部落入り?どうなん、同情?」と語る者など、ハイエナ・インテリ特有の賛否(?)の「評論」を聞かされもした。 けれど、その後の彼の時間が、そうした生き様に貼り付けられる「レッテル」を超えた深い「真情」に根差した「人生そのもの」だった、そうさせた一番の理由はあや美さんの人柄だ、と思い至る。 彼ら夫婦の闘いの、現場性・清濁混在性・建て前無理性を少しでも知れば、ハイエナは尻尾を巻いて後退るだろう。40数年を共に生きた者の濃い関係は、ハイエナどもが言うような美談でもなければ、順序がどう?でもなければ、何がメイン?でもない。それは、闘いを知る者には解る「すべてが同じことの変容態であり、分かち難い部分」なのだ。丸ごとが、一つのことであった。

彼は、ぼくの危機には必ず馳せ参じてくれた。 70年代末、勤務先職場の暴力的組合つぶしから会社破産・職場バリケード占拠闘争・自主経営の苦境を知れば、学生期の友人の来訪などない中、ひとり駆けつけてくれた。 89年、ぼくの身内が某市議選に立った際、「明日、選挙応援に行くで」と電話があり、楽しみに待っていると、早朝に居住地を出発したに違いない時間に20数人の大部隊でやって来た、それも数日間連続で。選挙のイロハを知らない素人集団に、手取り足取り「地元回り」を伝授した。中河内の〇さん、北河内の〇さんなどと共に、選挙の素人性を諭してくれたが、あや美さんが「最初はこんなもんとちゃうん?」と語られたと聞いた。同盟の運動や彼の選挙や議会活動の酸いも甘いも知っていようあや美さんは、学生か?と思うほどの素人選挙に言いたいことも山ほどお持ちだったと思うが、一切口に出されなかった。身内の選挙結果はもちろん負けではあったが、候補者は多くのことを学び、今日の某活動に生きていると言っている。あや美さんを深く知りたかったと悔しがっている。

彼は、彼女が自身の葬儀の「式の準備をせな」とせわしく動き回る夢を何度も見るという。この一年に、彼は何度慟哭しただろう。 「ああ、あいつはおらんのや。おらんあいつが、あいつ自身の葬式の準備というのは理屈が通らん。そやから、これは夢や」と目が覚めるという。 『生きていてくれ、けれど死んでしまったのだ・・・』、その「ねがい」と「げんじつ」を往還する魂。それは、錯綜混濁して「死者が自身の葬儀の手配をする」という「ねがい」と「げんじつ」を見事に結合させたシーンとなって夢の中で彷徨する。あや美さん、いずれ彼も我々も行くのだ。待っていて下さい。そして、それまでを見守って下さい。 当日配布された式次第に載っているあや美さんの写真には、あや美さんが好んでそこここで書き記した言葉が添えられていた。

『解放は闘いなり 人の世に熱と光のさす日まで』 (ご遺影添付。ご無礼をお赦し下さい)

たそがれ映画談義 『飢餓海峡』 吐夢版、浦山版、そして趙博ひとり映画

12月22日の趙博:声体文藝館『飢餓海峡』公演に是非とも行きたくて、前夜21日皆さんの協力で夜業をしてもらい翌22日午後終了予定だったところを、午前中には終えた。

14時半開演30分前に、両国門天ホール辿り着いた。 水上勉原作(未読)は知らないが、内田吐夢の映画は何度も観ている。趙博がどう料理するか楽しみだ。 公開当時(65年)には、敗戦直後の貧困と混乱を「語らずして通ずる」土俵が合ったと思う。当時の大人は、1945年以前の生まれなのだ。敗戦も、復員も、焼跡も闇市も、復興も、売防法施行も知っていたのだ。 今日、その肌触りを、映像や文章による描写なく伝えるのは至難の技だが、パギのひとり映画は、 犬飼太吉(三國連太郎)、弓坂刑事(伴淳三郎)以下の、語り出せば膨大になるだろう人物たち(海峡で命を落とす二人の男を含む)の戦中・戦後史と敗戦直後の社会の実相を、代表して一人の娼妓杉戸八重(左幸子)に語らせることにしたようだ。 だからなのか、パギ版八重はなかなかの出来だった。感心した。杉戸八重が生きていた。最後に、映画には無いあっちから杉戸八重の独白がある。違和感は無かった。 春間げんさんのピアノが「星の流れに」を奏でるのだが、敗戦後ニッポンの貧困と混乱と、そこで生きた東北出の極貧女性の「おんな」の「生」を浮かび上がらせ秀逸だった。

個人的には、吐夢版『飢餓海峡』の八重=左幸子の、生活力というか圧倒的な存在感よりも、1978年に観たフジテレビ版の藤真利子の方が、10年間も「爪」を抱き続けた八重という人物を、「男が描くおんな」という点では想い描き易かった。だが、左幸子の力感ある「八重」にして保持していた、ある「無垢」こそが作者の意図だ。 【公演後の打上げで語り合う、趙博とコアなファン】

【公演後の打上げで語り合う、趙博とコアなファン】

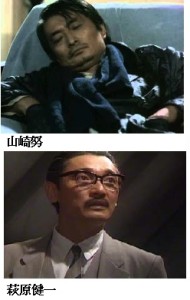

ちなみに、このTV作品は、監督:浦山桐郎、犬飼役:山崎勉、弓坂役:若山富三郎だった。どこかにビデオがあるだろうか? 藤真利子の八重、山崎努の犬飼、若山富三郎の弓坂。 知ってます?藤真利子。父は作家の藤原審爾。なかなか味わいある女優さんだ。もう60歳前後のはずだ。 テレビ火曜サスペンス劇場の「最多犯人役出演俳優」だそうです。「陰ある・短調の・屈折した」などの形容が似合う女優さんだ。素顔は陽性の人柄だとどこかで読んだ。 このフジテレビ版とは別に宇野重吉が弓坂刑事を演じた放送をチラリと観た記憶があって気になり調べてみた。 68年NHKだ。**で忙しく(?)していて(笑)、文字通りチラリと観たのだろう。 Wikipediaを引くと『飢餓海峡』はいろんな役者で何度かTVや舞台になっている。 太地喜和子の八重、知性と度胸を併せ持つ八重。石田えりの八重ねぇ~、強烈。戦後の混乱を生き抜いた強い八重だろうか。 ショーケンの犬飼太吉。宇の重の弓坂、仲代の弓坂。想像するだけでゾクゾクする。

年度と犬飼・八重・弓坂の順に役者名を記してみる。お好きな方はニタリとするに違いない。 1965、三國連太郎、左幸子、伴淳三郎。(東映映画、監督:内田吐夢) 1968、高橋幸治、中村玉緒、宇野重吉。(NHKTV) 1972、高橋悦史、太地喜和子、金内喜久夫(舞台、文学座) 1978、山崎努、藤真利子、若山富三郎。(フジTV、監督:浦山桐郎) 1988、萩原健一、若村麻由美、仲代達矢。(フジTV) 1990、永島敏行、石田えり、金内喜久夫。(舞台、他人会) 2006、永島敏行、島田歌穂、金内喜久夫。(舞台、他人会)

年度と犬飼・八重・弓坂の順に役者名を記してみる。お好きな方はニタリとするに違いない。 1965、三國連太郎、左幸子、伴淳三郎。(東映映画、監督:内田吐夢) 1968、高橋幸治、中村玉緒、宇野重吉。(NHKTV) 1972、高橋悦史、太地喜和子、金内喜久夫(舞台、文学座) 1978、山崎努、藤真利子、若山富三郎。(フジTV、監督:浦山桐郎) 1988、萩原健一、若村麻由美、仲代達矢。(フジTV) 1990、永島敏行、石田えり、金内喜久夫。(舞台、他人会) 2006、永島敏行、島田歌穂、金内喜久夫。(舞台、他人会)

ともあれ、杉戸八重の人生、その愛と哀しみと壮絶と現実観としたたかと無垢に、共感できない、共有するものの無い女性とは、お話する気はない。その極点が曽野綾子だ。櫻井よしこ、上坂冬子だ。

小説や映画で記憶を揺さぶる女性像は、ことごとく、いわば「マリア+マグダラのマリア」で、なるほど・・・・と想う。

【追悼:三國連太郎さん】拙ブログ 2013年4月: http://www.yasumaroh.com/?p=16739

ほろ酔い交遊録: 聞き流すのも 過剰に関るのも罪なんだ

懇意にしていて、互いに現場推進を巡って相談もし信頼し合って来た職人さん(36歳)が独立すると言う。複数の子を抱え、妻は看護師。その関係で、子を看る時間の確保、早朝からの現場、深夜業・・・その遣り繰りの労苦を見聞きして来た。そうした若い「家庭」の実情に加え人を雇っての起業。その進め方に自分を観るような気分だった。 一般的には無理だ!親方も認めてくれたそうだ。差し障りがあるので職種は秘す。 ぼくの中に、七年前、最初に会った時20代前半に見えたイメージが残っていて、彼は今でも30歳前に見える。独立をどう思うか訊かれたので、いくつか不安材料を言った。 客先は?倉庫は?車は?人を雇うの?資金は?技量への自信は? 懸念材料ばかりを並べ立てた。 話すうちに、会話は「推進」対「阻止」へとエスカレートしてしまい、たぶん傷付けてしまった。

ぼくの中に、七年前、最初に会った時20代前半に見えたイメージが残っていて、彼は今でも30歳前に見える。独立をどう思うか訊かれたので、いくつか不安材料を言った。 客先は?倉庫は?車は?人を雇うの?資金は?技量への自信は? 懸念材料ばかりを並べ立てた。 話すうちに、会話は「推進」対「阻止」へとエスカレートしてしまい、たぶん傷付けてしまった。

振り返れば、自身30代に、岐路に際して年長者の言を聞き入れず、それこそ女房の反対論も封殺し、結果ことごとく「失敗」して現在(いま)がある。 考えて見れば、彼は36歳。ぼくが、破産法下の職場占拠闘争を開始したのも、その中で労組による起業を果したのも、未熟者が運動体の役を引き受けたのも、いずれも30代だ。 最後に「ぼくに、あなた自身の人生が失敗だったと言ってるんですか?」と返された。

もっと遡れば、学生期、まわり道をして大学へ来て、歳だけ食っていて理論も経験もない無内容を悟られまいと、ガムシャラに動き、客観的には人が避ける「ヤバイ」事象に進んでのめり込んで、「穴埋め」したのも事実だ。そう、無理していたのだ。そのことへの自省はあるが、後悔は無い。

若い人の出発に際して、懸念材料や不備をシッカリ伝え、総論としては応援して送り出す。 これ、至難の業だ。が、応援(何もできないが)はしたい。 起業による負担増は、妻の一層の協力が求められるが、看護師という職種の勤務状況の変化は?と話を進められぬまま彼は会話を打ち切った。 36歳の成人を若く観てしまうぼくも、我が息子より若く見える彼も、罪(?)と言えるか?

いつか、彼の選択が実を結び、ワシの感情移入の愚を含めて笑って話せたらいいのだが・・・。

秘密保護法 を実態無効にしなければ 国のカタチが変わってしまう。

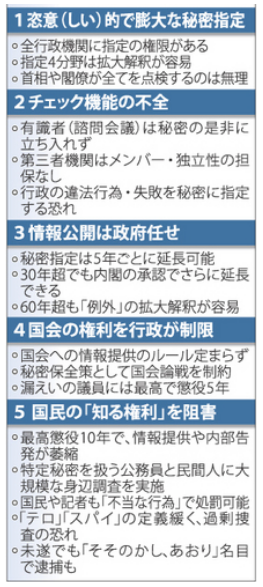

「特定秘密保護法案」が衆議院強行採決の後、参議院に回り、ここでも強行採決された。 参院の山場である4日・5日・6日は施工現場が早く終ったので、国会周辺の抗議行動や日比谷野音の反対集会へ向かった。 国会前に行って何かが変わる訳ではない。だが、じっとしておれなかったのだ。 「秘密保護法」では、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する、余りに広く恣意的に無限拡大する情報群から、その秘密を管理している当の行政機関が「特定秘密」に指定する。秘密であるのだから、「何が」秘密にされたのか、国民には知る術が無いのだ。なんじゃこりゃあ!

米軍(例えば普天間基地)に関する情報、自衛隊の海外派遣など軍事・防衛情報は「防衛」に含まれる。原発の安全性・設計図・放射線被爆の実態・健康への影響なども「テロリズムの防止」に、「特定秘密」指定者が強引に指定されればそうなってしまう。 その漏洩を防ぐべく、「特定秘密」を漏洩する行為だけでなく、それを知ろうとする行為も「特定秘密の取得行為」として処罰の対象とするというのだ。21世紀版「治安維持法」だ!

米軍(例えば普天間基地)に関する情報、自衛隊の海外派遣など軍事・防衛情報は「防衛」に含まれる。原発の安全性・設計図・放射線被爆の実態・健康への影響なども「テロリズムの防止」に、「特定秘密」指定者が強引に指定されればそうなってしまう。 その漏洩を防ぐべく、「特定秘密」を漏洩する行為だけでなく、それを知ろうとする行為も「特定秘密の取得行為」として処罰の対象とするというのだ。21世紀版「治安維持法」だ!

マスコミ記者、フリーライター、研究者、学者他の、自由な取材や研究活動も、法によって明確に保護されず、言論・表現の自由を否定している。内部告発など「公の利益」に資する行いを保証していない。「国民の知る権利に充分配慮する」などという抽象文言ではなく、話は逆で「取材・研究・調査を妨害する行為をしたる者は、云々」と明確に「知る権利」の側に立った規制が必要だ。 これは、日米一体の軍事行動に向けた米国の「軍事機密保護」が甘いという指摘への対応と、それに乗じて国内統治に当たり、為政者の行為を「秘密保護」を名目に隠蔽し、反対者を罰するという稀代の悪法だ。

立法府たる国会が、国政調査・チェック機能を放棄し、行政府ヘッドたる官邸と官僚に売り渡す行為にも関らず、国会議員は自らの存在否定だと思っていない。衆参の強行採決、とりわけ自民党にひたすら擦り寄り法案成立に尽力した公明党の歴史的犯罪性は、後世に語り継ぐべき汚点だ。 「恣意的になんか運用しない」ではなく、「恣意的に運用できないハードルを法の中にキチンと設定しておく」、これが法というもののあるべき前提条件だ。 そして、現行法制では、国家公務員・地方公務員・警察・自衛隊員に公務員法や自衛隊法などで「守秘義務」と罰が定められており、しかも立件に至ったのはごく少数。有罪に至ったのはごく僅かだという。そう、現行法で充分なのだ。 アメリカ軍事との一体化、そして国家統制としての21世紀版「治安維持法」、これが正体だ。

そして、「秘密保護法」は単に一法律なのではなく、安倍が推し進める「集団的自衛権行使」「共謀罪」「NKK乗っ取り」「教科書検定制度の改悪」「戦後レジームからの脱却」「美しい国」「改憲」へと進みたい安倍の情報統制社会への大きな物語のひとつだ。二の矢、三の矢が放たれる前に陣形を整えねばならんなぁ~。

交遊通信: 『熊取の学者たち~学問のあり方を問う~』

11月22日 熊取六人衆講演会in京都大学

『熊取の学者たち~学問のあり方を問う~』

今日は、40数年ぶりに学生をした。 京都大学:同学会(学生組織)の「熊取六人衆講演会実行委員会」主催の「学問のあり方を問う」を聴講して来た。 京都百万遍の京大キャンパスにいい思い出など有りはしない。が、たぶん、1969年2月13日深夜、某事件で負傷した左足の古傷の傷みより、その傷を負わせた人々と手を繋ぐことへの想いの方が強い。時代は「戦前」であり、「治安維持法」直前に在るのだ。

海老沢徹氏、小林圭二氏、瀬尾健氏(94年没)、川野眞冶氏、小出裕章氏(実験所留守番役で本日欠席)、今中哲二氏。 熊取六人衆と呼ばれている。 アカデミズムの内側に在り、しかも原子炉実験所に居て、政府と財界と大学の要請に合わせるのではなく、「学問とは何か?」と問い続け反原発を訴え続けた六人。老境に差し掛かり発する言葉は重く響き、間違いなく250人の聴衆に届いていた。 ぼくも、幾人かの師・先輩・友人が、老体に鞭打ち、「言い続けた」ことを今なお持続し発展させようとしている姿を見聞きしている。 自然科学・社会科学・人文科学を貫いて在る「学問」の神髄は、金になる「学問」、権力や財界の歴史観・価値観・社会観に沿う「御用学者」の「学問」に在るのではなく、「学」を「問」う孤塁の側にこそあるのだと語る講演者の、その精神に宿る本来の「学」に圧倒される。 「学」の府の姿勢を、「学」の意味を、そして「学」を行う自身を、「問」う。それが「学問」だと聞こえた。

あゝ、「学問」してこなかったなあ~。 大きな階段教室に座り、映画『ハンナ・アーレント』を思い浮かべていた。 今日ぼくは、アーレント教授の講義シーンで、彼女の発言に集中する学生だった。

交遊録: 有朋自遠方來。 『祭りの心は永遠だ!』

「朋、遠方より来たる有り」 (多数説:「朋有り、遠方より来たる」よりこの読下しの方が好きだ。)

神戸に住む友人が、息子さんの結婚で上京した。恵比寿ガーデン・プレイスの工事現場に居て携帯電話が鳴った。 夜現場終了後に会おうや、となった。10年ぶりだ。 昔、ぼくたちのバリケード占拠中の社屋へ来て、「ここは梁山泊だ!」(何たる誤認)と叫び、労組自主経営企業に工事発注し続けた変わり者だ。元々、ぼくらが勤務していた会社の顧客企業の部長で、争議に際し様子を見に来たのだった。 彼は、勤務会社を説得し、会社偽装破産後に職場をバリケード占拠して労組自主経営企業をおっ立てて悪戦の中に居たぼくらに10年以上に亘って発注し続けてくれた。 あれから、永く短い年月を経て、ぼくたちの会社は破産し、今ぼくは東京~大阪を行ったり来たりする出稼ぎ人。彼は、その後個人で企画・デザインの会社をやっている。 聞きつけて、上京に際して連絡をくれたわけだ。学生運動や労働運動とは無縁の人だ。それだけに有難く得難いのだ。 彼は、約束の場に飛び切りの美人を伴って現れた。 ドキドキしてその「関係」を訊ねた。「君が抱いた女性だよ」 ん?

ぼくが?抱いた? ぼくが抱いたのは女房だけ(?)のはずだ。 女性は、彼のお嬢さんだった。 昔、乳幼児の彼女を抱いてあやしたことがある。彼女は32歳。東京で働いている。 話は弾み、予想通り映画の話で盛り上がった。彼は『七人の侍』の全セリフを諳んじている折り紙付きの映画マニア。 お嬢さんは『去年マリエンバートで』が大好きな映画だと言いう。アカン、こりゃ本格派だ。 「昔の、しかも難しい映画にピンと来る貴女の感受性に乾杯!」と言ってビールをグビッ。

研ちゃん。互いに研ちゃん・康麿と呼び合った時間は「祭り」やったね。 過去形ではなく、「祭り」を生きようぞ! 「祭りの心」は永遠だぁ! 「祭りの心」・・・・。厚いのが腹の肉、身に付かないのが立身出世、短いのが身長、重いのが体重、遅いのが歩行、早いのが諦め、緩いのが覚悟、 解からないのが女心、もっと解からないのが男ごころ、そしてそれでも手放せないのが「祭りの心」やもんなぁ。 研ちゃん、お嬢さんにお伝え下さい。「映画や、美味いもん+ビールならいつでも付き合うよ」と。 このブログを読んだ女房に、きっと「シッカリ、いい小父さんを演じ切るんやで」と言わせるだろうほどの、 落ち着いていて、しかもピュアなお嬢さんの圧倒的な魅力のファンになりました。

交遊通信: あるときひとり静かにすわって

現場の工程変更で4~5日間の0FFとなり、従来なら東京に留まるのだが、 友人の「苦境」(?)に何か手を差し延べることが出来るかもしれない、という思い上がりもあって帰阪した。 その「苦境」は当人自らが自力で脱出しつつあるようなので、僭越だが見守ることとした。ぼくこそ、妻や誰彼に見守ってもらっているのだから…。 金曜日中に帰京する。週末から次の現場だ。![img_557375_8199561_0[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/10/img_557375_8199561_01.jpg)

ところで、その友人に、そして誰よりもぼく自身とFB中毒(?)の「友達」に、 昔読んだ衣更着信(きさらぎ・しん、「荒地」同人。1920~2004)の詩を・・・。 故:吉本隆明はこの詩についてこう言っていた。 「出来上がった芸術が何ごとかを伝えるとすれば、コミュニケーションによってではなく、ディスコミュニケーションによってである」。(衣更着信の詩が優れているのは、)「芸術の本質を」「ひとり静かにすわっていること、とか、何も産まないことにおいてかんがえているからだ。」と。

芸術 衣更着信

どうしてこんなに子どもを産むのだろう

ぼくにはわからない

ぼくにはやりきれない

戦争を避難して行く荷車のうえでさえ

若い女がお産をしている

夏の雷のように砲声

彼女の夫は列のなかにはいない

居合わせた人たちの

だれが世話をするのか

あられが走る麦畑のなかで

中年の農婦が産気づく

農具をまとめて彼女は足ばやに帰る

彼女は経験から自分でしまつする

アパートでは若妻が

森のなかではインディアンが

特急列車では女の子を連れた人妻が

砂漠ではジプシーが

どうしてこんなに子どもを産むのだろう

産むことはそんなにほめたことじゃない

あるときひとり静かにすわって

なにも産まないことを誇れ

交遊録: 雨の円山野音と 我らジジ・ババ

帰阪しており、10月20日午後、雨の中、 京都円山公園の「変えよう!日本と世界。反戦・反貧困・反差別共同行動」の集会・デモに参加した。(参加者:500) 辛淑玉さんの講演は、在特会の排外主義ヘイトスピーチに対して、「日本人の心ある先達に育てられた私」「この社会は深く豊かでもある」と返す、思わず頭を垂れてしまい、目頭がウルウル来る豊かな語りだった。あゝ、在特会、情けない。 鵜飼哲さんの講演は、例えば立川基地跡地が「昭和記念公園」と命名され、砂川闘争の記憶を消し去り天皇の「御代」を刻印する装置として年号が登場することからも見えて来る、明治~昭和~戦後を深く貫くものを、日本居住外国籍者との関係で語られた。 山本太郎議員も『秘密保護法』阻止の緊急アピール。 デモ出発時には雨も上がり、「関大校友連絡会」は今回、?~67歳の高齢者(ぼくを含む)も多いジジ・ババ隊列(20数名)。 野外音楽堂~四条通り~河原町通り~京都市役所をプラカードを持って行進した。

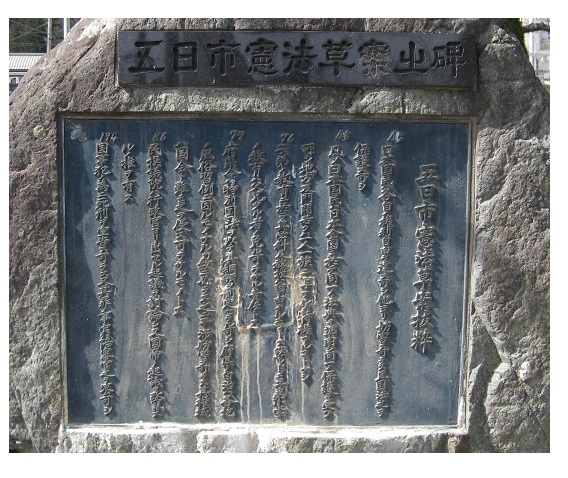

デモ後、恒例の呑み会(実は、ぼくはこれが楽しみ[?]の参加)。 話は弾み、「西欧近代を追いかけた明治の殖産興業・富国強兵の国つくりは、脱(奪)亜入欧のスローガンの下、アジア各国・各地域の主権・資源・民俗・文化を奪うことでなされた。当時、近代化を果たすに違う選択肢はなかったのだと言うのが、全体としての司馬史観だ」と誰かが言った。 歴史に「たら」「れば」は無いけれど、その後漱石が構想した「もう一つの明治」とは、西欧を評価しつつ批判的に接取するを目指し圧倒的な西欧近代に立ち向かうに、神国・天皇・大和魂・武士道など持ち出さず確立する近代的「個人」、他国を奪うことなく達成する「近代」、西欧列強に見る覇権主義の道具となり果てた「国民国家」ではないもの・・・への文脈に於いて構想されていたと言われている。「もう一つの明治」はそこに在る。 今朝の「朝日新聞:天声人語」は、明治憲法の発布前、自由民権運動盛んなりし頃、西多摩の有志によって練り上げられた『五日市憲法草案』について述べている。『日本国民ハ各自ノ権利自由ヲ達ス可(べ)シ他ヨリ妨害ス可(べか)ラス且(かつ)国法之ヲ保護ス可シ』。何人も侵せない基本的人権の尊重や、法の下の平等といった近代原理を謳っている。現憲法が押しつけだと言う人びとよ、現憲法には『五日市憲法草案』の精神が脈々と生きており、それは明治以来の「民」の知恵の積み重ねだ。と結んでいる。 「天声人語」は、美智子皇后が、、10月20日の誕生日に当たり宮内記者会の質問に、文書で寄せた回答を紹介している。 皇后は、『この一年で印象に残ったことの一つに憲法論議を挙げ、「五日市草案のことを、しきりに思い出しておりました」と記し、「長い鎖国を経た19世紀末の日本で、市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして、世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います」と結ぶ。』 改憲論・押しつけ論者をチクリと刺し、現憲法の普遍的価値を説いている。改憲論者が敬愛する(と称する)皇室からの発言だ。

今朝の「朝日新聞:天声人語」は、明治憲法の発布前、自由民権運動盛んなりし頃、西多摩の有志によって練り上げられた『五日市憲法草案』について述べている。『日本国民ハ各自ノ権利自由ヲ達ス可(べ)シ他ヨリ妨害ス可(べか)ラス且(かつ)国法之ヲ保護ス可シ』。何人も侵せない基本的人権の尊重や、法の下の平等といった近代原理を謳っている。現憲法が押しつけだと言う人びとよ、現憲法には『五日市憲法草案』の精神が脈々と生きており、それは明治以来の「民」の知恵の積み重ねだ。と結んでいる。 「天声人語」は、美智子皇后が、、10月20日の誕生日に当たり宮内記者会の質問に、文書で寄せた回答を紹介している。 皇后は、『この一年で印象に残ったことの一つに憲法論議を挙げ、「五日市草案のことを、しきりに思い出しておりました」と記し、「長い鎖国を経た19世紀末の日本で、市井の人々の間に既に育っていた民権意識を記録するものとして、世界でも珍しい文化遺産ではないかと思います」と結ぶ。』 改憲論・押しつけ論者をチクリと刺し、現憲法の普遍的価値を説いている。改憲論者が敬愛する(と称する)皇室からの発言だ。

20日の集会でも、鵜飼哲氏は言っていた。現憲法は「戦力不所持」「戦争放棄」の9条を挟んで、前1~8条の「天皇条項」と10条以降のいわば「近代憲法」という構造で構成されいる。今、9条と10条以降の危機にあってもちろん改憲反対・憲法擁護派だが、1条~8条の根深い意味を抑えておきたい、と。 美智子皇后の文書回答を当然認知していよう天皇および宮内庁は、「現憲法が9条並びに10条以降を容れるをもって、1~8条(天皇条項)を確保した」という経緯をよく承知しているのだ。

ほろ酔い通信: フェイスブック4か月 雑感。

夏にFBを始めて4か月になる。少し言っておきたいことがある。

ことわざ辞典によれば「君子は豹変す」の本来の意味は、無節操な朝令暮改や身勝手な都合で意見・態度を変える軽い処世を言うのではなく、 君子=【学識・人格ともに優れた人】たる者は、過ちに気付けば即座にそれを改めるものだ、という意味らしい。 出典は『易経・革卦』にある『君子は豹変す。小人は面を革(あらた)む』で、豹の毛の斑紋が季節で抜け変わるときクッキリしていて目立つことから、「君子は過ちを改めるに、豹の模様の変化のようにはっきりしているが、小人はただ外面を改めるだけである」との意だという。 ぼくなどは小人の部類なので、君子のようにはクッキリすっきりとは全く改められず、ことわざを噛み締めたいところだ。

FBでは、旧知の人や新しく知り得た人などから多くの情報を頂き、目が覚めたり気付いたりの日々は心地よく、「さあ、俺に出来ることはするぞ」と思わせてももらっている。各種私事の投稿も、投稿者の人となりや異業種・異領域での取組が解り感心することが百も千も有って有難い。ご家族の近況や写真はほほえましく親しみが倍加するものだ。例え「箸が転んだ」的エピソードでも、人柄が滲み出ていて楽しいものだ。かく言うぼくも「箸」ならぬ「自身の肉体」が「転んだ」的泣き言を投稿してもいる。全ては「友達」のなせる業でもある。ただ、ぼくの場合その人の発信を常時キャッチしたいという理由で友達申請した事例もあり、「友達」と言うには気恥ずかしい。「友達」未満を含めて「友達」と括るのは辛いねぇ~。 辛淑玉さんは、多くの人(ぼくを含む)からの「友達申請」に、「![446781304cdb2fe9dba830bd8b18ea57[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/10/446781304cdb2fe9dba830bd8b18ea571.jpg) 私にとって友達とは半径3M以内の関係だ」と言いにくいことをズバリ仰っている。 解ります。心したい。「友達」ではなく「受信希望」てな位置取にして欲しいなぁ。

私にとって友達とは半径3M以内の関係だ」と言いにくいことをズバリ仰っている。 解ります。心したい。「友達」ではなく「受信希望」てな位置取にして欲しいなぁ。

ところで、冒頭に『君子は豹変す』を挙げたが、それが本日の本論だ。

1970年代、某政党はソ連や中国の核実験を「防衛的核実験」、原発を「核の平和利用」と言っていた。当時の世界政治地図から無条件に断罪する知識も思想も立場もぼくは有していないし、その言い分に含まれた一面の真理(?)を全面否定するだけの国際政治学情報も持ち合わせていない。 が、「そんなこと言うたことない」顔をされたのでは異議がある。 小泉純一郎氏は「かつては原発の安全性を信じていた。だから推進論だった。」 「3.11の事態で考えが変わった。安全じゃなかったのだ。よって脱原発だ」 「そもそも捨てる場所がない。原発ゼロしかない」 「(今すぐゼロは暴論という声が優勢ですが。に対して)逆だよ、逆。今ゼロという方針を打ち出さないと将来ゼロにするのは難しいんだよ」と言っている。 これが君子の豹変かどうか、他の事柄などから総合判断するしかないが、少なくとも一般には解り易く、小泉氏の方が「君子」だと思われるに違いない。(当記事は小泉氏賛美ではありません)

ぼくや「友達:某」はどうか? FBで「憲法」「集団的自衛権」「原発」「核」「米軍沖縄集中駐留」などを巡って、ン年前には全く違う主張をしていた御仁が豹変してPBであちこちに「いいね」を連発している。豹変なさったのならいいことだ。けれど、深夜に口角泡を飛ばしてつかみ合わんばかりに論争した身としては、『軍隊がないから、外交力が無いのだ』 『9条を含め憲法は改正し正規軍を持つべきだ』 『核兵器も持つべきだ』 『防衛的核実験の正当性』 『地政学上、沖縄への基地偏重は米軍であろうが日本軍であろうが当然』(その他もろもろ)なるマジな主張を忘れるのは難しい。 その後の人生で左翼人士や旧知のオールド左翼との交流が増え、処世として前説の「面を革(あらた)」めFBの投稿に至っているのではなく、 正に「君子が豹変」したのなら言うことはない。 だが、やたら著名人との「友達」関係を追い求め、「いいね」を連発する前に、前説から豹変した回路を体系的に、少なくとも自己と論争相手には明らかにすべきだ。それが、見えない限りぼくは深夜の論争を忘れられないだろうと思う。数年後、十年後、再豹変されては「友達」たちが迷惑ですぜ! FBの功罪の一端を申し上げた。自らが「豹変」する時は、豹でありたい。

告: お心当たりの方、個人的に私信くださって結構です。何なら公開で討論してもいいけど・・・・。