たわごと書評: 坂の下の曇り空 劇画『「坊ちゃん」の時代』を読む

> 「奉還」先は「やがてあるべき何モノか」(たぶん共和制国民国家)

> であるはずだ、とする考えに至っていただろう。

> それが、龍馬の「公」であろう。来年のNHK大河ドラマ(福山雅治だそうだ)はもちろん、他の龍馬伝からも消されているという。

>

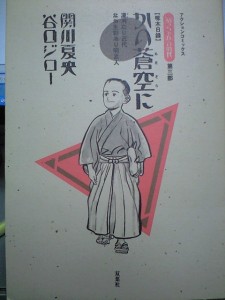

> 劇画『「坊ちゃん」の時代』(文・関川夏央、画・谷口ジロー、全五巻、双葉社)を読んだ。

> 西欧文明を受容しつつ疑い、疑いつつ受容する(関川夏央)。

> 開国の幕末から日も浅い明治人は、圧倒的西欧文明に向き合おうとするとき、

> 国家・国権・国威の拡大と近代的自我の確立とを重ねてしまふ誘惑に駆られた。

> (笑うな!帰属先(教団でも党でも株式会社でもいいのだが)の充実発展の中に、自己の確立を

> 重ねては悦に入っていた御仁を5万と知ってるぞ。「個」が帰属先と未分化なのは、

> 何も前世紀・前々世紀にのみ限った現象ではない。人が属性に依って生きることの傍証だ。)

> 近代化の渦に在って「絶望し」「かく善く生きよう」(関川夏央) と苦闘した

> 鴎外・漱石・二葉亭・・・・啄木・平塚らいてふ・菅野須賀子・幸徳秋水・・・・

> 明治人は、国家・天皇・政府・法・宗教・諸規範を超えてあるはずの

> 「公」を探していたのだ。国民国家はすでに、ヨーロッパにおいて侵略的経済活動単位にして、

> 排他的ナショナリズムの元凶との正体を曝しその幻想は崩壊しつつある。

> 明治政府は、天皇を「公」として盛り立てる策を次々と打ち出し、返す刀で

> そのことに抗う不敬の輩への、天皇の逆鱗や容赦のない課罰力を

> 天下に示す機会を密かに(堂々と)準備していた。「大逆事件」がそれだ。

> 天皇以外の「公」が登場し薩長革命の構図が崩れるを極端に恐怖する、

> 最後の維新革命世代たる山県有朋による、多くの無関係者を含む

> 「この際、根こそぎ」的な、24名に死刑(12名無期に減刑)という

> 容赦のない前代未聞の暴虐であった。

> 「このとき日本の青年期たる「明治」は事実上終焉した。そして昭和20年

> (1945年)の破局に至るレールの上を走り始めたのである。」(関川夏央)

> (「公」なき日本は、この破局後も江戸瓦解からなお地続きのままを生きる?)

>

> 一方、対ロシア「戦争」に多大な犠牲を強いられた民は

> 西欧の一部には違いないロシアとの戦争勝利に、「西欧と肩を並べたぞ」意識、

> 国威の拡大を自己の確立にダブらせる思想(「気分」)、

> それにすがって自己を支えたのだ。軍国昭和へ走る街道の初期道だ。

> 現実は、戦費総額=国家予算の4倍で戦争継続の余力無き明治政府が、

> アメリカに仲介を依頼、賠償金なき講和を「勝利」と喧伝したに過ぎない。

> 日露戦争後のポーツマス講和会議の結果に人々は「軟弱外交」と抗議し

> 各地で「戦争継続」要求の大衆街頭行動まで繰り広げたという。

>1904~1905年(明治37年~38年):「日露戦争」、

>1910年 (明治43年):「大逆事件」、

>1910年 (明治43年):「日韓併合」。

> 西欧化を目指し西欧と戦い、天皇制強権国家を完成に向かわせつつ、アジアを奪う・・・。

> 西欧と伍すためにアジアを奪う? 薩長主導の明治新国家の国家目標の核心だと言える。

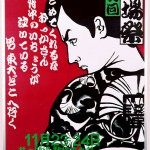

> 添付画像は『「坊ちゃん」の時代』第三巻 『かの蒼空に』 の表紙、この巻は啄木が主人公。

> 啄木の実生活は一面「とんでも」男なのだが・・・http://sakura.canvas.ne.jp/spr/lunakb/column-2.html

> 稀代のC調寸借王・生活破綻者・無用の人たる彼にしてようやく見えることもあったのだ。

> 無用の人、啄木は「大逆事件」「日韓併合」の同時代に在ってこう詠んでいる。

> 『何もかも行末の事見ゆるごときこのかなしみは拭ひあへずも』

> 『秋の風我等明治の青年の危機をかなしむ顔撫でて吹く』

> 『地図の上朝鮮国にくろぐろと墨を塗りつつ秋風を聴く』

> 第二巻『秋の舞姫』は鴎外が主人公だ。

> 巨大な先達でもあり、かつ違和の対象=西欧という山脈の前で

> のたうつ彼鴎外は、西欧への劣等感を埋め合わせるかのように、

> 異境に在って薄幸の女=舞姫との関係を持つ。

> (鴎外の深層心理を見透かすように、舞姫は実はユダヤ人だったのだ。

> 「舞姫」一篇は、西欧へのコムプレクス問題と、擬インテリは上昇志向を

> 何を棄てて成就して来たか? といふ二重テーマによって成立している。と聞か された記憶がある)

> 『「坊ちゃん」の時代』第二部によれば、ドイツ滞在時、鴎外はある夜、乃木希典なども同席していた宴席で

> 明治初期日本政府の招きで開成学校で教えたナウマン博士の言に噛みつく。

> しかし、残念ながら西欧化近代化の基礎となるべきキリスト教文化を

> 欠いておる。わたしは断言する、 日本が西欧と肩を並べる日はつひに

> 来たらず」というナウマン氏に、 鴎外は

> 「日本には古来、武士道があります。武士道は信と義との結晶です。

> 我々は、数千年心性を鍛えぬき、いま西欧の覇道から身を避けるために

> たかが数百年の洋智を学んでいるのだ」と、気色ばんで言い返す。

>

> しかし、日本の歴史に明らかなように武士の登場は平安末期であるし、

> 言うところの「武士道」の暦は決して数千年ではない。

> ここで「武士道」と名付けて引っ張り出されたものは、より永い歴史ある

> ものとして、後年「やまと魂」として提出されたものに連なる「虚構」か?

> 誤解を恐れず言えば、数千年を耐え抜き持続されたものなど無いので、

> あえて「武士道」というものを持ち出すしかなかった、と思える。

> 西欧の「神」に代わるものとして「天皇制」を持ち出さなかった苦肉の言説の意味するところは大きい。

> 「天皇」が、世界の光の中に晒されたとき、それは「私」的な存在だと

> 明治知識人は承知していたのだ。

>青年「明治」は、より高次の「公」、揺るがぬ「公理」を探していた。

> 明治政府は、「天皇」「官」をもって「公」に代え、それに絶対権力を付与した。

> だがしかし、それは断じて「公」ではないのだ!

> 最終正義を持っている在り方は、それが教義・教祖であろうが

> 「天皇」であろうが、その先が無いのだから一種の思考停止状態を生み、

> 論理や疑義の発展の可能性を閉じてしまう。明治政府が天皇を絶対

> とした瞬間、軍国昭和と1945年が用意されたと言えまいか。

> 幕末と明治は地続きであり、明治が昭和を準備し、昭和は昭和で

> 人間宣言をして焼け跡に舞い降りた裕仁が、戦前と違う言葉を発する以外

> 戦前と戦後は同じであり、つまりは幕末から平成まで

> 時代は天皇の代替わりや、外的な事件によって区切られてなどいないのだ。地続きなのだ。

> 「公」なき、のっぺらぼう日本の時間が過ぎて行く。

> その裏では、しばしば「大逆事件」時の山縣有朋の役割を果たす

> のっぺらではない強面の巨魁が領導する事態が何度も繰り返された。

>

> 今日、この国で最も「公」に近いものは『憲法』だろうか?

> 敗戦時のまさに「国体」の処置と、天皇の責任の曖昧さが、地続き日本、

> のっぺらぼう日本の、金太郎飴人心の、大きな原因だとぼくは思う。

> それはともかく、新左翼に「公」概念、「公共性」への意識が希薄ではあったとは認めたい。

> 某主義を語り、革命を謳った。党組織論を述べ、国家論を論じた。

> が、それらを越える「公理」「公」など抽象論だとして捨て置いたと思う。

> 多くの悲劇や惨劇が、そのことと無縁だとは思えないのだ。

> 明治の「主義者」には「公」が在ったか・・・?

> 幸徳秋水は日露戦争に際して、こう演説していた。

> 『ロシア平民と、われら日本平民とは同志であり、断じて戦うべき理なし。

> 愛国主義と軍国主義とは、日露平民共通の敵ならずや!』

『東郷大将が大和魂を持っている。魚屋の銀さんも大和魂を持っている。

詐欺師、山師、人殺しも大和魂を持っている。誰もみたものはない。

駄エッセイ・歌遊泳: カルメン・マキは母になったか?

つぶやき: 太宰と吉本 生涯一度の出逢い

歌遊泳: 誰もが、歌より先を走っていると 思って生きていた 68~70年

帰って来たヨッパライ:http://www.youtube.com/watch?v=GHNHACxnU6U

68年東大「駒場祭」ポスター。父不在を見抜きマザコンを嘲り、土着を抱えた左翼小僧の心性を見事に言い当てていた(と今認める)、 このコピーの作者は、同世代の東大生=日本古典文学者である橋本治氏(『窯変源氏物語』『桃尻語訳枕草子』の著者)だそうだ。 どうです、このカッコ悪さをパロるカッコ良さ(?)。画像が読みにくいと思うので、字句を示しておく。 『とめてくれるな おっかさん 背中のいちょうが泣いている 男東大どこへ行く』 です。 世代を相対化できていて、自省的で世代自己分析としてなかなか・・・と言われているが・・・どうだろう?

60年安保闘争50周年の、来年2010年。各人の「物語」は、時代遅れの衣装と厚化粧をまとってか、脱衣とスッピンに至ってか、グルリ回って 第4楽章に差し掛かっている。 それは、「公」と「私」の両方から、そうなのだ・・・。

歌遊泳: 1915年(大正4年)中山晋平作「ゴンドラの唄」

写真は大正期道頓堀

この歌は1915年の作品だそうだ。ぼくは、母が歌っていたのを聞いたのが最初だと思うが、映画『生きる』(黒澤明監督)で、死期近い老公務員:志村喬が公演のブランコに座り 「命~ぃ 短~かし 恋せよ乙女」と歌ったのを聞いて「戦後の唄なのかな」と思ったような気がする。いま思えば、このメロディーは確かに昭和以前ですね・・・。

ともかく、「戦後歌謡曲」云々の番外編です。

つぶやき: 東京出稼4年目。谷根千(ヤネセン)から品川宿へ…

先日、某・忘年会で出会った友人に声を掛けられた、「仕事や睡眠を削ってブログ書いてんのか?」 と・・・。 ネタをバラしておく。ブログを立上げて以来、過去に「人の迷惑 顧みず」メールで発信していた「駄文」(といっても自分としてはお気に入りの)を微修正、せっせと「転載」しているだけ。だから、今のところ労力はほぼ皆無。迷惑メールだった人々は、たぶんホッとしていることだろう。迷惑だとサインを送ってくれた人が、案外読んでくれていたのだが・・・。しかし、長文の「強引自説」メールは「迷惑」に違いない。

某社東京支店立上げで上京したのが06年10月だから、ようやく満3年が過ぎ4年目に入ったところだ。08年7月まで、文京区本郷は東大近くに居た。仕事の先行きに自信も無く、業務は独りで何とかこなした。 東へ坂を下ると根津がある。「谷根千」(やねせん)=谷中・根津・千駄木の街並みは漱石・鴎外・わがまま啄木らの『「坊ちゃん」の時代』(双葉社、文:関川夏央、画:谷口ジロー)の息遣いが感じられ、震災・戦災を超えて昭和ばかりか明治まで見えるような気がした。その気分を『明治~平成 根津権現坂』 http://homepage3.nifty.com/luna-sy/re69.html#69-2 に書いたりしたのだが、そこから、啄木へ、やがて啄木の妻:節子へと遊泳したのだった。 だから、節子さんに出会えたのは、住居近くの散策のお陰だと言えなくはない。 http://sakura.canvas.ne.jp/spr/lunakb/column-2.html

08年7月、東京支社はようやく3名態勢となり、南品川に3階建ての事務所兼自宅を借り移転した。ここは東海道品川宿。 街道の街並みは、参勤交代の人馬の響きまでが聞こえて来そうな趣で、なかなか人も街も魅力的なのだ。

品川宿と言えば、名作:『幕末太陽傳』(57年、日活、監督:川島雄三)の「居残り佐平次」。

やがて品川宿散策から、幕末~21世紀の何人もの「居残り佐平次」に出会えるだろうか・・・。 北品川駅近くに「売防法」前の「赤線」があったそうで、ある世代以上のある趣向の人には「北品川カフェ街」=「16軒の特飲街」として知られていた。 品川宿という語には、そうした背景色が湿気を帯びて付着しているらしい。

幕末の志士、明治の民権派、西欧コムプレクスと格闘した明治人、大逆事件の人々、関東大震災、軍国昭和、開戦・大空襲・敗戦、東京湾上のミズゥーリー号・進駐軍・マッカーサー~『敗北を抱きしめて』の時代、幻の2・1ゼネスト、砂川闘争~伊達判決、60年安保闘争、67・10・8他の羽田へも近い、・・・・。 江戸の手前、大東京の喉元、品川宿。

『幕末太陽傳』佐平次の「幻のラスト・シーン」=【佐平次(フランキー堺)が撮影セットを突き抜け、スタジオの扉から外へ出て、現代(57年)の品川の街並みを[ちょんまげ]頭のまま走り去って行く。映画の登場人物が現代の格好で佇んでいる・・・】 のように時空を突き抜けたいものだ。 本来、時代は地続きなのだ。

品川宿独り暮らしの自作モーニング(どう?美味しそうでしょう?)と、事務所兼住居3Fから視た 品川神社・荏原神社合同の天王祭

たそがれ映画談義: 増村保造の逆説 西欧・近代的自我・明治・土着

【DVD紹介コピーより】 舞台は、日露戦争時代の貧しい農村。やっとつかんだ女の幸せを戦場が奪い去ろうとする・・・愛する夫・清作を戦争にやるまいと、妻・お兼は恐ろしい行動に出る・・・。 妻はふるえる手で夫の目を狙った! 戦争という状況の中で、愛する夫のために闘う女の凄まじさと、その凄まじさの中にある美しさを描き出す。

増村保造(60年『偽大学生』、66年『刺青』、67年『華岡青洲の妻』、76年『大地の子守唄』、78年『曽根崎心中』)のファンは、必ずこの作品を外さない。ぼくは、『曽根崎心中』(78年)のお初(梶芽衣子)にビックリ!確か、梶は各種映画賞を取ったはずだ。 ウィキペディアの増村紹介文はこうだ。「生涯で残した全57本の作品は、強烈な自我を持ち、愛憎のためなら死をも厭わない個人主義=ヨーロッパ的人間観に貫かれている。モダンで大胆な演出により、これまでにない新しい日本映画を創出した。」 なるほど・・・、この映画なんか往年のジャンヌ・モローとジャン・ルイ・トランツィニアン主演で、フランスの田舎町を舞台にして作れば・・・と真剣に思う。

日本的呪縛からの日本的とされている「おんな」による大胆な脱出の迷路。若い日には、そのヨーロッパ的人間観と言われる増村モダンと、明治日本の土着パッションが交差する逆説的地図が読めなかった。 劇画『「坊ちゃん」の時代』(文:関川夏央、画:谷口ジロー、双葉社)が、ぼくにも解るように描いてくれた「明治人の格闘」に、そこの重なりが少しは見えて来てこの映画のファンになった。

妻が対峙しているのは、明治の村の目の前の封建・黙契・土着なのだが、作者とヒロインの立ち位置はハッキリ国家・天皇睦仁に真向かっている。

ほろ酔い通信録: 忙閑さまざま 某・忘年会

忙・閑を越えて集まった「K大校友連絡会」 http://www1.kcn.ne.jp/~ritsu/index.html のみな様:12日夜はどうも・・・

我らの側から「戦後政治の総決算を」と言いたいなぁ

2007年の初め、 拙作(http://www.atworx.co.jp/works/pub/19.html)の 出版記念会でS氏が宣言した。 「新自由主義の名の下進む 規制緩和という名の野放し儲け主義・弱肉強食・勝組負組などという選別・排除の小泉構造改革は、安倍内閣の今では『美しい国』という愛国標語までぶら下げて、大手を振って進んでいる。このままでは、1・2年のうちにこの国は大変なところに行き着くだろう。全共闘世代が世代の責任として、自らの全共闘的明暗・新左翼的正負の遺産を見つめ、その上で今こそ異議申し立ての行動を再開したい。近く、結集体を立ち上げるので、参加を呼びかける」と。 S氏・Ⅰ氏を中心に、たぶん前年からの準備を進めていたことと、ぼくは推察している。

戦後政治の総決算(82年中曽根内閣)・85年の労働者派遣法・86年国鉄分割民営化法案提出・89年総評解散・・・。労働・生活という社会の基本を安定的に維持発展させる「約束事」を「規制」と呼びそれを「緩和」する新自由主義(世界的には79年~のサッチャー、81年~のレーガンが代表格。「サッチャー・レーガン革命」とまで言われた)的改編は労働環境と雇用形態にも進み、2001年小泉登場となり、若者に責を問うようなフリーター・ニート非難世論がありました。07年初頭のS氏の発言の通り、果たせるかな08年暮には日比谷派遣村が登場、派遣労働の深刻な雇い止め・無権利を広く知らしめました。

09年総選挙は選挙制度の後押しもあり民主党の圧勝でしたが、小泉的構造改革のツケを背負いながらそれと縁を切れるか? また、普天間-辺野古問題から炙り出される「日米軍事同盟」という、この国を覆っているいわば「敗戦時構造」、沖縄の基地・負担・占領を前提に成り立ってきた、「戦後」そのもの・・・。 時あたかも、それへの我が方からの「戦後政治の総決算」を問うべき時期となっている。 来年は60年安保50周年ですが、当時の課題はそのまま(冷戦構造が終わり、世界政治地図も変わっているのに)今の課題だ。民主党政権は、その総決算に一歩でも踏み出さない限り歴代自民党政権の亜流ということになる。 問われているのは「戦後」そのもの総体だ。

某・忘年会に参集した元K大生は、団塊世代を中心に各世代から、零細企業経営者・医療機関事務職・介護施設職員・自治体労組役員退任者・上場企業永年勤続組・生協職員・単身出稼ぎ労働者など多様だ。 みな、かつての日、青・赤・白・他 のヘルメットを被り、東大安田講堂逮捕組で数年後出てみれば浦島太郎であった者として、あるいは党の凄絶な解体を体験し属すべきモノを喪った者として、70年代以降総評労働運動の盛衰の只中に在り「自説」を通せはしなかった者として、民主党へ移り政権の歴史的任務=ヨーロッパ型二大政党を想い何が出来るか考えない日などない者として、 それぞれの公・私の「総決算」こそが残された時間の仕事か? まぁ、年寄りらしく気楽に誠実に、しかし思想としてはラディカルに、やって行きまっひょっい。 別のところにこう書いた。『人は「帰属」性の中でではなく、それを取っ払った地点の「孤立」の中で、他者に出逢え己にも出逢える。 実は、そこが「共闘」や「連帯」が始まる契機であり原圏なのだ。 』と。 今や、みな、そう思えるだけの辛酸(?)を舐めて生きて来たのかも・・・。

冒頭、S氏が言った「K大校友連絡会を立ち上げて3年若。研究会でも学習会でもなく、小さくとも曲りなりに行動体として輪が広がったとしたら幸いです。 痛い記憶を糧として、それでも行動する集まりでありたい」に、全面的な賛意を表します。 ちなみに、最年少はまるで孫のようなK大一年生でした。我が子よりうんと若いのだ。

品川宿より

交遊通信録: 詩人A氏へ 「晶子を巡って」

で、晶子について・・・。先年、あまり知らなかったことを読みました。

戦争の「何もかも」「いっしょくたに」「動員」されちまう、

身近では、四男昱(いく)が海軍大尉として加わっている・・・、彼女の非戦論、『血潮』は喘ぎ揺らぐのだ。

国家が人々を巻き込んで行く戦争といふものの、多重的拘束力・肉親の情をさえ鷲づかんで活用する恐ろしさの、 これが実相だ、という訳です。太平洋戦争が始まって間もなく(1942.5.29)彼女は他界する。

晶子の論説も書いてありました。(晶子は)『日支国民の親和』では

『陸海軍は果たして国民の期待に違わず、上海付近の支那軍を予想以上に早く掃討して、

内外人を安心させるに至った』 と述べて、

これまた手放しで日本の侵略戦争を支持している。また同じ年に晶子の夫の鉄幹も、

軍歌『爆弾三勇士』や『皇軍凱旋歌』といった軍歌を作って、

国民の戦意昂揚のためにつくしている、 と手厳 しい。 国家・戦争・家族・・・・難しい~~~ことです。

たそがれ映画談義:シェーンとマッカーシズム

「シェーン」の作品背景にあるという「ジョンソン郡戦争」(1892) というのを知った。紀田順一郎『昭和シネマ館』(小学館)によれば、それは、ワイオミング州ジョンソン郡で実際に起きた大事件で、牧畜業者がテキサスの退役軍人など22名のプロを傭兵として雇い、新参入の開拓農民多数を虐殺させた事件だそうだ。アメリカ国内では「ああ、あの事件ね」と誰もが知る有名な事件だそうだ。(マイケル・チミノ『天国の門』はジョンソン郡戦争を描いたもの)ジョージ・スティーヴンスは原作をひとヒネりして黒ずくめ装束の殺し屋(ジャック・パランス)を登場させ、シェーンに「卑しい嘘つきヤンキー野郎」と呼ばせている。原作にない台詞を再々度にわたって登場させるのは、そこに映画作家の「ある事態」への本音があるのだと紀田は言う。

![å³æL_[www.kasetsu.com] å³æL_[www.kasetsu.com]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2009/12/620c0f11ae997e65bbdb85d4389cc856.jpg)