連載④: 『じねん 傘寿の祭り』 プロローグ (4)

プロローグ(終)

「そりゃあ従兄弟だって、不景気の中、女房や従業員への遠慮もあるさ。昔、まだ従兄弟が小校生だったころ、百貨店勤めしていたあいつに、叔父夫婦が旅館を手伝ってくれって何度も頼んだのを断ったくせに」 「従兄弟さん夫婦は良くしてくれると言うてはりましたよ」 「そうかい?怪しいもんだ。あの歳で今更幹部でもないだろう。旅館の中枢なんて出来っこない。厄介者に決まってるじゃないか。何を意地を張ってるんだか・・・。君はひろしを置いて去るような女の言い分が解るのかね? 同じ団塊世代でも解らんだろう?」 「いえ、それはお二人のことですし」 「二人? 何を言っとるのかね。三人だよ、三人。ひろしが居なきゃぼくだって遠の昔にあいつと別れていたんだ」 「とにかく、黒川さんを手伝うことになったと・・・。もし、奥さんの思惑との間に摩擦が生じるのなら、ぼくは辞退しようと・・・」 「いいじゃないか、摩擦が生じても」 「いえ、どちらがどうということやなく、ぼくが来ることが何かを邪魔することになるのは辛いということです」 「で、摩擦が生じるのかね」 「いえ、どうぞ行ってやって下さいと言うてはりました」 「何を生意気な。棄てた者に何を言う資格もないんだよ。もうそれ以上言わなくていい。詳しい話を聞く気はないからね。君もそのつもりであいつの話はしないでくれ。特にひろしの前では一切ご法度だ。いいね」 黒川の不機嫌な表情が急に融けて和んだので、前に目をやると、そこに「ビジネス」の拠点=黒川宅の門があった。黒川が顎で家を指して言う。 「ここだよ。どうだい、デカイだろう。遠慮は要らん。今夜からは君の家でもあるんだ。自由にしなさい」 来てくれと懇願したことなど何処吹く風、書生相手に住まわせてやるぞと言っている政治家か文豪のような態度なのだ。家はもちろん借家だ。

案内された二階の部屋は十畳の洋間で、大きなベッドが窓際に鎮座している。荷を解いていると、新品に見えるシャツに着替え、半ズボンを長ズボンに穿き替えたユウくんがやって来た。 「北嶋さん、お風呂?ごはん?」 「どっちでもええよ。ユウくんは?」 「ごはーん。今日は北嶋さんのカンケイ会だからチチが食堂へ行こうって。」 「へーえ、そうなんや。ありがとう」 階下へ下りると、黒川も着替えて玄関の鏡の前にいた。上着を着て、ネクタイを締め、髪もしっかり整えている。何や、ごはんが先と決まっていたんやないか! 「さあ行こう」「北嶋さん、早く早く」「何が食べたい?」 重なる二人の声を聞き分けながら、昨日松山で美枝子が言った「黒川が何を吹聴しても、世間様からひろしを棄てた母だと言われてもいいんです。」という言葉を思い出していた。 卒業式に向かう少年とそれを微笑んで眺める若い父親のように、颯爽として玄関を出る二人に続いた。 振り返えって、扉に鍵をかける黒川の背中を見ていると、扉の向こう側にここには居ないある人を閉じ込めて出かけるような気がした。四月那覇の夜風が生暖かい。上着が重い。

案内された二階の部屋は十畳の洋間で、大きなベッドが窓際に鎮座している。荷を解いていると、新品に見えるシャツに着替え、半ズボンを長ズボンに穿き替えたユウくんがやって来た。 「北嶋さん、お風呂?ごはん?」 「どっちでもええよ。ユウくんは?」 「ごはーん。今日は北嶋さんのカンケイ会だからチチが食堂へ行こうって。」 「へーえ、そうなんや。ありがとう」 階下へ下りると、黒川も着替えて玄関の鏡の前にいた。上着を着て、ネクタイを締め、髪もしっかり整えている。何や、ごはんが先と決まっていたんやないか! 「さあ行こう」「北嶋さん、早く早く」「何が食べたい?」 重なる二人の声を聞き分けながら、昨日松山で美枝子が言った「黒川が何を吹聴しても、世間様からひろしを棄てた母だと言われてもいいんです。」という言葉を思い出していた。 卒業式に向かう少年とそれを微笑んで眺める若い父親のように、颯爽として玄関を出る二人に続いた。 振り返えって、扉に鍵をかける黒川の背中を見ていると、扉の向こう側にここには居ないある人を閉じ込めて出かけるような気がした。四月那覇の夜風が生暖かい。上着が重い。

(プロローグ:終)

たそがれ映画談義: 『深呼吸の必要』-「達成感」 の行方

ずっと「達成感」力説篇は苦手だった。が…

10月22日朝日夕刊に、兵庫県伊丹市立天王寺川中学の運動会の取組:「3年生全員146人(組み手は137人)による10段人間ピラミッド」の、カラー写真5枚付き・五段抜き という異例の記事を見た。 YouTube に画像ありとあったので、開いてみた。感心すると言うか、感動に近いと言うか、生徒達の達成感が伝わって来ると言うか・・・ 兵庫県伊丹市立天王寺川中学:組体操「未来への誓い」(10段人間ピラミッド)。http://www.youtube.com/watch?v=PEMdfqZFiR0 アクセス殺到である。危ない、事故ったらどう責任を取るのだ、この教師が目立ちたいのだろうと種々の異論もあるそうだ。「達成感」力説篇は時にいかがわしく、しばしば達成「させる」側の魂胆が透けて見えたりもする。ひねくれ者のぼくは、常々眉に唾して「共感」を自制する回路をONにして、それとは距離を保って来た。昔、息子のラグビー観戦で、強豪校相手の残り2分からの奇跡的逆転勝利を観てウルウルするまでは・・・。このピラミッドも 何らかの恣意的な力が働かない限り、その行方は彼ら当事者のものだ。

10月22日朝日夕刊に、兵庫県伊丹市立天王寺川中学の運動会の取組:「3年生全員146人(組み手は137人)による10段人間ピラミッド」の、カラー写真5枚付き・五段抜き という異例の記事を見た。 YouTube に画像ありとあったので、開いてみた。感心すると言うか、感動に近いと言うか、生徒達の達成感が伝わって来ると言うか・・・ 兵庫県伊丹市立天王寺川中学:組体操「未来への誓い」(10段人間ピラミッド)。http://www.youtube.com/watch?v=PEMdfqZFiR0 アクセス殺到である。危ない、事故ったらどう責任を取るのだ、この教師が目立ちたいのだろうと種々の異論もあるそうだ。「達成感」力説篇は時にいかがわしく、しばしば達成「させる」側の魂胆が透けて見えたりもする。ひねくれ者のぼくは、常々眉に唾して「共感」を自制する回路をONにして、それとは距離を保って来た。昔、息子のラグビー観戦で、強豪校相手の残り2分からの奇跡的逆転勝利を観てウルウルするまでは・・・。このピラミッドも 何らかの恣意的な力が働かない限り、その行方は彼ら当事者のものだ。

『深呼吸の必要』 (04年松竹、監督:篠原哲雄)

五年近く前、沖縄通から「ええ映画やで。是非観てや」と言われながら見る機会がなかった映画を、先日観た。 04年製作だから6年前の映画だが、『深呼吸の必要』という映画だ。 沖縄の離島に、 さとうきび刈りの短期アルバイトにやって来た若者たちの物語だ。若者たちは、 それぞれ都会の労働や社会・人間関係に傷つき・敗れ・疲れ、 寝床食事付・日給¥5,000で、沖縄の自然も満喫できるかも・・・と癒されに来るのだ。 広大なさとうきび畑に尻込みする間もなく始まるとうきび刈りの重労働。 その悪戦苦闘と、「逃げてきた」自覚が互いにあって皮肉を言い合う人間模様、 短くとも、協働・共助・強いられたのではない自発・「We」 を味わえた時間、 若い働き手不在で、毎年若者を募集している畑の持ち主オジイとオバアの人柄。 畑全部の刈取りを果たすまでの短期間の物語だ。 予告編 http://www.youtube.com/watch?v=e_iTzj3_2Gk メイキング1 http://www.youtube.com/watch?v=JBHGsssZSnQ メイキング2 http://www.youtube.com/watch?v=KcJpaMINI1k&feature=related 不思議なことに、この映画の出演者(香里奈・大森南朋・谷原章介・成宮寛貴・長澤まさみ・等)は、今、2010年時点では ことごとく売れっ子になっているが、全員が、この映画撮影時の現場での 解放感・連帯感・達成感とストーリーへの感情移入が、その後の支えになって来たと語っているという。

沖縄の離島に、 さとうきび刈りの短期アルバイトにやって来た若者たちの物語だ。若者たちは、 それぞれ都会の労働や社会・人間関係に傷つき・敗れ・疲れ、 寝床食事付・日給¥5,000で、沖縄の自然も満喫できるかも・・・と癒されに来るのだ。 広大なさとうきび畑に尻込みする間もなく始まるとうきび刈りの重労働。 その悪戦苦闘と、「逃げてきた」自覚が互いにあって皮肉を言い合う人間模様、 短くとも、協働・共助・強いられたのではない自発・「We」 を味わえた時間、 若い働き手不在で、毎年若者を募集している畑の持ち主オジイとオバアの人柄。 畑全部の刈取りを果たすまでの短期間の物語だ。 予告編 http://www.youtube.com/watch?v=e_iTzj3_2Gk メイキング1 http://www.youtube.com/watch?v=JBHGsssZSnQ メイキング2 http://www.youtube.com/watch?v=KcJpaMINI1k&feature=related 不思議なことに、この映画の出演者(香里奈・大森南朋・谷原章介・成宮寛貴・長澤まさみ・等)は、今、2010年時点では ことごとく売れっ子になっているが、全員が、この映画撮影時の現場での 解放感・連帯感・達成感とストーリーへの感情移入が、その後の支えになって来たと語っているという。

達成感やそこに至る過程は、利用されない限り(利用を阻止する固い意志がある限り)、 つまり仮想敵を設定せず・排他的でなく・用意された効用を画策しない限り、認めたい。 軍国モノや、今日的愛国期待モノには、虫唾が走る「達成感」「礼賛」に終始するような「物語」が溢れているのは事実だ。 この映画への異論もどこかで読んだ。曰く「沖縄の現実を覆い隠している」。 「製作・公開前後とは、まさに、03年11月ラムズフェルドが普天間基地視察、04年4月那覇防衛施設局が辺野古沖現地調査開始、

04年8月沖縄国際大に米軍ヘリ墜落だ」 などと書いてあった。 辺野古沖のジュゴン保護の観点を「オバサン視点で、安保を覆い隠している」と言う人がいるが、 先日のCOP10名古屋の論議でも明らかなように、 それは、グローバリズム産業の農漁業破壊・大規模自然破壊・農漁業支配と 密接に直接間接に関連しているようだ。当然、その推進の両輪の一方であるのが軍事でもある。 この映画の「達成感」に至る過程で、若者が取合えず味わった協働・共助・解放感・自然・沖縄の心・等々、 それらの向こうに見えてくるものの中に、異論者が言うことどももあるに違いないが、入口は、多数在ってしかるべし。 中身も出口も背景も、心ある者ならばそれを視ずに済む行方などないはずだ。 「逃げてきた」? 「オバサン視点」? それでいいのだ。

「We」が何故、半植民地と言われる沖縄の、基地のない離島の、約ひと月「だけ」に、 可能だったのか? ぼくらと彼らの「行方」には、そのことの理由を日々見せ付けてくれる沖縄と日本の現実がある。

『「We」の不在』 http://www.yasumaroh.com/?p=6376 『ここに「We」がある』 http://www.yasumaroh.com/?p=8634

連載③: 『じねん 傘寿の祭り』 プロローグ (3)

プロローグ③

確かに現役なのだろう。ことの実際は知らないが、ユウくんの母親美枝子から聞かされた話には、その現役のことも含まれていた。 黒川は握った手をまだ離さない。 黒川自然。奇妙な男だ。自然は号ではなく本名で、「じねん」と読む。確かに自然児のジジイだ。沖縄へ来て一ヶ月を経ずして妻が去り、年が明けた一月には早くも裕一郎に電話を寄越していた。裕一郎は経営していた会社を失い、友人の会社の下請会社に仮勤めして現場単位で管理を請負っている初老フリーターであり、内装関係の仕事をしていたのでギャラリー開設に好都合だ。独り身で動き易かろうし、住いと食事を保証してやれば来るかもしれない、そう考えてのことだろう。 電話で聞かされていた。 沖縄では、陶芸・版画・絵画などの展示会を企画して遣り繰りしている。普段は自宅応接室をギャラリー代わりに使い、馴染みの客に在庫を安値で売り捌いて凌いで来た。そうやって沖縄へ来て半年を辛うじて生きて来た。が、常設の小さくとも真っ当なギャラリーを持てば、百貨店や展示会場に取られるマージンも省け、この苦境を打開出来ると思う。君は内装業界に居ると言うし、どうだい気晴らしに沖縄に来て、ぼくを手伝わんかね?比嘉真にもしょっちゅう会えるぞ! 女房?来てすぐ消えたよ。ひろし?もちろんぼくと一緒に居るよ。誰があんな女に渡すもんか。 メシ?もちろんぼくがこさえているさ。ギャラ?食事付部屋付風呂付で手取り十七万円でどうかね。どうだい、来ないかね? 電話攻撃は三月にOKを出すまで、週一回のペースで続いた。今四月、裕一郎は那覇に居る。モノレール駅に繋がる陸橋で、こうして黒川自然に手を握られて立っているのだ。 確かに、黒川の吸引力は強烈なのだが、裕一郎には別の期待もあってやって来た自覚が確かにあった。風の便りに亜希が沖縄に居ると聞いていたのだ。ようやく黒川が手を離した。

階段を下りて夕暮れ道を歩き始めた。 急勾配の坂道を上ると、ユウくんが「こっち、こっち」と手招きしながらの数歩先を小走りに駆けて行く。裕一郎は話しておくべきだと覚悟して、横を歩く黒川に顔を向けて切り出した。 「実は、来る途中お逢いして来たんです」 「あいつに? どこで?」 「松山に立ち寄りました。ユウくんのことも気になって・・・。美枝子さんお元気でした。」 「いいよ、当然だよ。君としては知りたいよね、あいつが何故、去ったのか。ぼくのビジネスの実際はどうなのか。ひろしと二人の生活はちゃんと出来ているのか、と」 「いえ、商売のことはともかく・・・」 「いいんだよ。事前調査だろ? だいたい、なんで松山なんだ! あいつ、どうしていた?松山で。やはり、叔父の温泉旅館に居るんだろう? 気の毒に・・・、ふん、結局あの旅館を頼ったんだ。絶縁同然だった母方の実家に頭下げたんだな。意地も誇りも棄てたってことか」 「そんな・・・独りで生きて行くんですし。そこの従業員寮暮らしです。温泉旅館も不景気で、仲居さんしてると言うてはりました。故郷で出直すと言うか・・・」

階段を下りて夕暮れ道を歩き始めた。 急勾配の坂道を上ると、ユウくんが「こっち、こっち」と手招きしながらの数歩先を小走りに駆けて行く。裕一郎は話しておくべきだと覚悟して、横を歩く黒川に顔を向けて切り出した。 「実は、来る途中お逢いして来たんです」 「あいつに? どこで?」 「松山に立ち寄りました。ユウくんのことも気になって・・・。美枝子さんお元気でした。」 「いいよ、当然だよ。君としては知りたいよね、あいつが何故、去ったのか。ぼくのビジネスの実際はどうなのか。ひろしと二人の生活はちゃんと出来ているのか、と」 「いえ、商売のことはともかく・・・」 「いいんだよ。事前調査だろ? だいたい、なんで松山なんだ! あいつ、どうしていた?松山で。やはり、叔父の温泉旅館に居るんだろう? 気の毒に・・・、ふん、結局あの旅館を頼ったんだ。絶縁同然だった母方の実家に頭下げたんだな。意地も誇りも棄てたってことか」 「そんな・・・独りで生きて行くんですし。そこの従業員寮暮らしです。温泉旅館も不景気で、仲居さんしてると言うてはりました。故郷で出直すと言うか・・・」

連載②: 『じねん 傘寿の祭り』 プロローグ (2)

プロローグ②

自身の会社を失った裕一郎は、三年近く前、旧友・吉田高志の口利きで数ヶ月の無職状態を脱し、ようやく職を得た。高志も経営陣の一員である会社の下請会社ノザキに押し込んでもらったのだ。現場単位の報酬で管理を請負い、ようやく食い繋いでいた。ノザキには、高志の会社の専属担当だと言いくるめ押し付けたのだろう。ノザキにしてみれば、それで高志の会社の仕事を確保できるのなら悪くは無いということなのだろう。ノザキの野崎氏は歓迎と言うほどではなかったが、嫌な顔をするでもなく受け容れてくれ、関係はまあ良好だった。 高志の会社の営業・現場担当者の「お姉さん」=松下亜希と、現場最終日に現場打上げを口実にして呑んだ。その夜予定されていた黒川の送別会を思い出し、中座を申し出たところ、「その歳で沖縄へ移住やなんて興味あるなぁ。私も行っていいかな?」と求められ亜希を連れたのだった。去年〇四年の一〇月のことだ。ユウくんが妙に亜希になついて、「沖縄に来てね」「行こうかな、泊めてくれる?」「いいよ」と言い合っていた。黒川が「ひろしはぼくに似て面食いなんですよ」と言ったのだ。亜希が真っ赤になったのを憶えている。 持ち寄られた、おでん・ばら寿司・スパゲティ・肉じゃがと、裕一郎たちが駅近くで買って来たフライド・チキンという奇妙な取り合わせの送別会だった。隅で大人しく食べていたユウくんに、聞かされていたメーカーのTVゲームをプレゼントしたのだ。ユウくんが持っている型式のものに合うかどうかと冷や冷やして出したのを憶えている。ゲーム機はもうダンボール荷の中に仕舞われていて、ユウくんは「いま出して欲しい」とは言わず、「チチ、沖縄に行ったらすぐに出してね」と言った。ボクは我慢しているんだよと告げていたに違いない。沖縄へ行ってからのことを母親にではなく、父親に頼む様を見たその時、何か漠とした不安のようなものを感じたのだった。今、亜希のことを憶えていて訊ねることもそうだが、ユウくんには特殊な感覚が備わっている。男女のこと、その機微のこと・・・。 夫婦で沖縄へ行く・行かないと言い合っていたのだろうか。そこをきっかけに一気に噴出する、夫婦の積年の溝を嗅ぎとっていたのだろうか。確かに、送別会での黒川の妻美枝子は「行くしかないけど、行きたくはないのだ」と分かる表情だった。 今思えば、ユウくんの予知能力・洞察力のようなものだった気がする。それまでにも、何度か顔を合わせ会話もした裕一郎のことはともかく、亜希を憶えていようとは。当時の、裕一郎の亜希への感情を、ユウくんは見抜いていたのだろうか?

「あのお姉さんはね大阪やで。あの後、北嶋さん、あのお姉さんの会社の仕事無くなったから、お姉さんとも逢えてないんや。ユウくん、ゲームは持ってる機械に合うたんやな、よかったな。上手うなったか?」 「北嶋さん、あのお姉さんのこと好きなんでしょ?」 「永いこと逢うてないしなぁ、どうかな・・・。ユウくん、ゲームはどうや?」 「うん。もう第三ステージだよ」ユウくんは得意気に語るのだった。 ゲームには不案内で何のことか分からない。たぶん、段階があってクリアすれば次のステージに進めるのだろう。こっちは、次のステージどころか、元のステージにさえ立ってはいない。 ユウくんと肩を組んで陸橋を往くと、二人の影が陸橋の下の道路に伸びていて、親子コアラのように映っている。その影が、走る車に何度も轢かれた。陸橋を中程まで来ると、角張った頬、度の強い眼鏡、夕陽に紅く染まった銀色の長髪が目の前にある。黒川はまだ息切れていた。 握手を求めた黒川が、差し出した裕一郎の手を両手で握り締めて言う。 「とうとう来たね。よく決心してくれたね、褒めてあげるよ。これで百人力だよ」 「黒川さん、決心やなんて大げさな。ギャラリー出すまでですよ。ぼくはそこまでですよ。ちょい私用もあって来ましたが、沖縄旅行のつもりです。店の施工のお手伝い出来ればと思うて・・・」 「夏には帰るんだろう? こっちもそのつもりだよ。いいんだよ、それで。 ところで、私用って何だい? 女性か?」黒川が笑っている。 「違いますよ、ぼく五十八ですよ、それはないでしょう」 「何を言ってる。八十前のぼくでも、そっちに関してはまだ現役だよ。引退は早すぎるぞ、若いくせに」

握手を求めた黒川が、差し出した裕一郎の手を両手で握り締めて言う。 「とうとう来たね。よく決心してくれたね、褒めてあげるよ。これで百人力だよ」 「黒川さん、決心やなんて大げさな。ギャラリー出すまでですよ。ぼくはそこまでですよ。ちょい私用もあって来ましたが、沖縄旅行のつもりです。店の施工のお手伝い出来ればと思うて・・・」 「夏には帰るんだろう? こっちもそのつもりだよ。いいんだよ、それで。 ところで、私用って何だい? 女性か?」黒川が笑っている。 「違いますよ、ぼく五十八ですよ、それはないでしょう」 「何を言ってる。八十前のぼくでも、そっちに関してはまだ現役だよ。引退は早すぎるぞ、若いくせに」

読書: 『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』

『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(加藤陽子著、朝日出版社。\1700)

実は、熊沢誠HP=「語る」 の書評欄に触発されて読んだのです。 【http://www.kumazawamakoto.com/reading/2010_october.html】 『「それでも日本人は戦争を選んだ」というタイトルは本書にふさわしいだろうか。このタイトルに私が期待した内容は、日本の庶民・大衆がなぜいくつかの戦争を、おそらくは『強制された自発性』をもってついに選ぶことになったのか、すなわち民衆の受けとめかたの考察であった』 『それゆえにこの有益な良書は、私には民衆の痛恨の体験としての戦争の歴史ではなかった。』 同感。

実は、熊沢誠HP=「語る」 の書評欄に触発されて読んだのです。 【http://www.kumazawamakoto.com/reading/2010_october.html】 『「それでも日本人は戦争を選んだ」というタイトルは本書にふさわしいだろうか。このタイトルに私が期待した内容は、日本の庶民・大衆がなぜいくつかの戦争を、おそらくは『強制された自発性』をもってついに選ぶことになったのか、すなわち民衆の受けとめかたの考察であった』 『それゆえにこの有益な良書は、私には民衆の痛恨の体験としての戦争の歴史ではなかった。』 同感。

「知ってるつもり」で過ごして来た現代史を辿り「ああ、そういうことだったのか」も多く、 現役高校生や現代史をすっ飛ばした世代の大人には、一級の歴史書なのだとは思います。 実際、ぼくの20世紀観を語ると、周りの大人(主に自称左翼)にさえ 「えっ?ウソォ~?社会主義国がそんな理由で動くか?」とか、 「欧米批判が過剰だから自衛戦争史観に、足元掬われるんじゃ!」とかよく言われる。 その点、日清・日露・第一次大戦・満州事変と日中戦争・太平洋戦争へと辿る本書の、 明治以降の日本が、発展(列強の仲間入り)するには、遅れてきた帝国=ドイツやイタリアがそうであるように、「軍事」や経済的・領土的拡張抜きには有り得なかったとする「正論」は、事実ではある。レーニン「帝国主義論」の別冊的側面もある。 問題は、ここで言う「日本人」とは、「日本の為政者」「日本の言論」のことであり、「面白いでしょう」と連発される逸話の数々が、まるでTVゲームの「国盗り物語」のように「国を仕切る者」や「政権内部」「軍」の中枢論客の目線からの、しかもバーチャルな「戦争理解」への誘導という危うさに充ちていることだ。『それでも、日本は「戦争」へと向かった』と改題し、『それでも、日本人は「戦争」を回避できる』論をこそ 歴史を知らない・知ろうとしない大人と学生の芯に届く歴史書として書いて欲しい。加藤氏の「総論」には、その可能性が含まれている。 けれど、加藤講座(この書は高校生への講義の記録です)を受けた高校生の、「博学優秀」な応答が「いま風」のバーチャル戦争論を 越えるには、ある「痛み」を伝えなけば届かないだろうとぼくは思った。

最近の魚釣島=尖閣諸島事件、ロ大統領の北方四島訪問を巡る過熱報道や、 日本における報道論調と反中デモ・中国に於ける報道論調と反日デモを見るにつけ、 日清・日露から太平洋戦争にいたる時期の、「それぞれ」の前夜を思わせる「それでも世界と日本は繰り返す」の観を呈している。 制度と体制、歴史と遺産を超えて、「民族」に依拠し「国家」を全面に据えて立つ、そういう「呪縛」の只中に居る。 ナポレオン、ヒトラー・ドイツとは違う三度目の「ヨーロッパ統合」案たるEUは、戦争・民族・領土etcという近現代の歴史へのひとつの回答だと思う。 アメリカの大市場中国へ目線と中日相食むを望む(?)魂胆、ナショナリズムに依拠してことを運ぼうとする中国、 日露戦争を忘れてませんよ(?)以来の大ロシア意識・・・、変わらぬ「国家」という枠組みの構造的欠陥を見る思いです。 もちろん、同じことが同じカタチで再現されるとは思わないが、処理方法は違っても「国家」の言い分のその根っこは違わないと思うのだ。 加藤氏が下記に言うように、政治が受け止めない事柄への不満の受け皿として、、 「強い主張」「リーダー・シップ」を求めてしまう「合意」を、マスコミは競い合って築き上げてさえいる。 ここで、出されるべきはそうのような「総潮流」への異論ではないだろうか? 大報道機関の論調が続けば、そして情報が独り歩きすれば、本講義を受けた優秀な高校生や、 「よき社会を作りたい」とか、よき意味で「国を動かしたい」との「志」を持って官僚へと進む (例えば、東大卒通産官僚:元岩国市長井原勝介氏とか)かもしれない東大一年生が、 本書(260P)にある『満州事変二ヶ月前の東大生へのアンケート結果』=『満蒙に武力行使は正当なりや』への回答-『はい88%』 と同じことになどなりはしないと誰が言えるのか。教育や報道は大切だ。

* 『日本人と中国人にとって、戦争や戦いは、give and take の一つの形態にすぎないのだった。日本と中国にとって、二国間の均衡を どちらがリードするか、それをめぐる長い競争は、文化的にも社会的にも、また「知の領域」においても争われたのだった』(ウォーレン・F・キンボール) (83P) * 『(1931年)今日の外交は国際的な交渉はやっているが、「国民の生活すなわち経済問題を基調とし、我が国民の生きんとする ゆえんの大方針を立て、これを遂行することが第一」であるのに、それをやっていないではないか、との批判派は、 生活苦に陥った国民には、よく受け容れられたと思います。そのような瞬間を軍が見逃すはずはないですね。』(287P) (「国民の生活が第一」との某小沢のスローガンを揶揄しているのではありません。念の為) * 『29年から始まった世界恐慌をきっかけとした恐慌は日本にも波及し、その最も苛酷な影響は農村に出たのです。そうしたとき、 政友会も民政党も、農村の負債、借金に冷淡なのです。(中略)農民に低利で金を貸す銀行や金融機関を作れという要求は、 政友会や民政党からは出てこない。このようなときに、「農山漁村の疲弊の救済は最も重要な政策」と断言してくれる集団が軍部だったわけです。』(315P)

通信: 9条改憲阻止の会 連帯ニュース転載

9条改憲阻止の会 連帯ニュース 2010年11月11日 第83号 転載

日本の今日・明日を決する沖縄知事選が告示された

■日本のマスメディアは故意に無視を決め込んでいる感のする沖縄知事選挙である。ちなみに 我が家で購読している11日付けのA新聞には沖縄知事選告示の記事はどこにも載っていなかった。それでいつもコンビニで手に入れるT新聞を買いに走った。こちらも一行も記事は見当たらなかった。掲載は夕刊ということになるかも知れないが、マスメディアは四十七分の一の知事選挙に過ぎないと見なしている気がする。普天間基地移設―辺野古新基地建設問題を最大の争点するこの知事選挙が制度的な一地方選挙でないことは明瞭である。日米関係、そしてひいては中国や韓国などの東アジアでの関係に大きな影響のある選挙であり、これは国政選挙に匹敵するといえるのである。僕らは普天間基地撤去と海外移設を掲げる伊波洋一さんを支持してきたけれど、 あたためてその支援を訴える。伊波さんの当選で日米関係の見直しと基地問題解決の突破口が開かれることを僕らは期待しているし何とか橋頭保を築いて欲しいのである。

■ある集会で「琉球弧の自己決定権の樹立」が掲げられていた。沖縄の地域住民だけでなく琉球弧 とよばれる地域にある住民の自己決定権の樹立は住民の意思による政権の決定であり、言葉の真の意味での自由と民主制の実現である。今度の沖縄知事選にはこの命運がかかっている。そしてこれは本土でも自由や民主主義の実現のはじまりになる。官僚とメディアの支配下にあり、官僚主導政治は背後のアメリカ支配政治を含めて国民(民衆)の自己決定的な運動や行動なしには変えられないからである。アメリカのオバマ政権も日本の菅政権も彼らの誕生を担った部分からの失望をかっている。この失望からの脱却は国民の自立的な意思の表現や行動なしにありえない。僕らは沖縄知事選が持つこの側面もはっきりと自覚し伊波洋一さんの支援をしたい。(文責 三上治)

連載①: 『じねん 傘寿の祭り』 プロローグ (1)

08年から約七割は書いて来た第三作(自称「祭り三部作:最終篇」)を、ゆっくり添削しつつ連載します。 『じねん 傘寿の祭り』という奇妙なタイトルです。 漱石の初期三部作は 『「三四郎」は「それから」「門」を出た』 などと言われますが、 当方のは『「笛」は「海峡」に漂い、「傘寿」板にしがみ付く』とでも表すしかないシロモノ。 (02年『祭りの笛』、06年『祭りの海峡』、11年『じねん 傘寿の祭り』) 連載することでなんとかエピローグへ辿り着けるんじゃないか、という囁きに誘惑されスタートします。 一回3~4枚分として、約100回連載かな…。主人公「じねん」には、モデルが居ますが、執筆に際しご本人・元奥様のご了解を得て書きました。 フィクションですので、基本線以外、実際とは大きく異なります。 お二人のご理解に感謝します。

【登場人物】 黒川自然(じねん): 何ゆえなのか、高齢にして沖縄へ移住した画廊オーナー。(七十八歳) 黒川裕: 自然のダウン症の息子。 黒川美枝子: 裕の生母。(五十七歳) 北嶋裕一郎: 自然から頼まれ、ギャラリー開設までとの約束で沖縄に来た団塊フリーター。(五十八歳) 吉田高志: 裕一郎の学生期からの友人。全てを失った時期の裕一郎に仕事先を用意した。(五十八歳) 吉田(篠原)玲子: 高志の妻。裕一郎唯一の女友達。(五十六歳) 松下亜希: 高志の会社の元社員。沖縄に流れ住んでいる。(二十九歳) 知念大空: 沖縄で陶芸・琉球ガラス・の工房兼店を営む。自称「作家」でもある。(四十歳) 知念太陽: 大空の伯父。高名な陶芸家。(五十四歳) 比嘉真: 沖縄の反戦版画家。その生き様を通して裕一郎に「沖縄」を伝える。(六十九歳)

*****************************************************************************************************************************************

じねん 傘寿の祭り

プロローグ ①

那覇空港から「ゆいレール」でふた駅。高架駅の改札を出ると、駅舎に繋がる陸橋を、見覚えのあるズングリ姿が踊るように走ってやって来る。ユウくんだ。もう夏を思わせる四月の西陽に照らされ、頬と頭髪が紅く染まっている。改札口へ吹き上げて来る熱気を受けて、ユウくんの額に噴出した汗が輝いていた。 大阪での記憶があるのか、きょう直前に父親から教えられたのか、ユウくんは大きな声で「北嶋さぁ~ん」と呼びかけている。 北嶋裕一郎はユウくんの後方に、長い銀髪の老人を認め苦笑した。陸橋へ上る階段の途中に立ち止まり、左手で手摺に摑まり右手を振っている。父親黒川自然だ。息切れているに違いない。大学教授のような独特の語り口調を、そのまま形にしたようなどこか不自然な姿勢を保ち、背を反らして伸ばしていた。 ユウくんが勢いよく体をぶつけて来て言う。 「北嶋さ~ん、逢いたかったよぉ」 「半年も経つのに、おじさんの名前を憶えてるんやな」 「うん。北嶋裕一郎!」 「ほお、下の名前まで憶えてくれてるんか?」 「ゲームくれたし、北嶋さんの裕一郎のユウはぼくのひろしと同じ字だって、チチに聞いたよ。北嶋さん、あの時のお姉さんは?」 そうなのだ。去年十月の終わり、大阪北部の衛星都市。黒川自然が沖縄へ発つ直前、駅前の彼の自宅店舗に積み上げられたダンボール箱を壁側に移動させ、床に場を作りブルーシートを敷き、黒川夫妻とユウくん、夫妻の永年の馴染み客や友人数人に何故か自分も混じって、黒川一家の送別会をしたのだった。黒川は那覇の百貨店での陶芸展の都合で明日発ち、ユウくんと母親美枝子は荷の積み出しや後片付けもあって二日後に発つのだと聞いた。 黒川のギャラリーでは新参者である裕一郎が送別会に呼ばれたのは、沖縄の版画家・比嘉真の縁だった。何年か前、大阪に常時展示してもらえるギャラリーを探していた比嘉に、黒川を紹介したのだ。比嘉とは二十五年以上前に互いの苦境を援助し合って以来の関係、黒川とは同じ街に住む者同士であり駅前の居酒屋の呑み仲間でもあった。裕一郎が仲を取り持ったのだ。 比嘉は最初一・二度ギャラリーにやって来たが、活動領域も広く忙しくまた遠方でもある。当初黒川への比嘉の業務上の要望は、裕一郎が取次いでいた。比嘉の作品を気に入っていた夫妻は、駅前で呑んだついでに一杯機嫌で立ち寄るだけで何を買うわけでもない裕一郎を、いつも歓待してくれた。年に四・五回訪ねただろうか。 夫妻の一粒種たるユウくんは、くろかわひろし、黒川裕なのだ。ユウくんが父親のことをチチと呼ぶことは行く度に見聞きしていた。今、久し振りに「チチ」と聞かされると時間と距離は一瞬にして消えてゆく。 そう、「あの時」は現場管理していた施工現場が終了した打上げの帰り、黒川一家の送別会にたまたまその「お姉さん」と同行したのだった。

ユウくんが勢いよく体をぶつけて来て言う。 「北嶋さ~ん、逢いたかったよぉ」 「半年も経つのに、おじさんの名前を憶えてるんやな」 「うん。北嶋裕一郎!」 「ほお、下の名前まで憶えてくれてるんか?」 「ゲームくれたし、北嶋さんの裕一郎のユウはぼくのひろしと同じ字だって、チチに聞いたよ。北嶋さん、あの時のお姉さんは?」 そうなのだ。去年十月の終わり、大阪北部の衛星都市。黒川自然が沖縄へ発つ直前、駅前の彼の自宅店舗に積み上げられたダンボール箱を壁側に移動させ、床に場を作りブルーシートを敷き、黒川夫妻とユウくん、夫妻の永年の馴染み客や友人数人に何故か自分も混じって、黒川一家の送別会をしたのだった。黒川は那覇の百貨店での陶芸展の都合で明日発ち、ユウくんと母親美枝子は荷の積み出しや後片付けもあって二日後に発つのだと聞いた。 黒川のギャラリーでは新参者である裕一郎が送別会に呼ばれたのは、沖縄の版画家・比嘉真の縁だった。何年か前、大阪に常時展示してもらえるギャラリーを探していた比嘉に、黒川を紹介したのだ。比嘉とは二十五年以上前に互いの苦境を援助し合って以来の関係、黒川とは同じ街に住む者同士であり駅前の居酒屋の呑み仲間でもあった。裕一郎が仲を取り持ったのだ。 比嘉は最初一・二度ギャラリーにやって来たが、活動領域も広く忙しくまた遠方でもある。当初黒川への比嘉の業務上の要望は、裕一郎が取次いでいた。比嘉の作品を気に入っていた夫妻は、駅前で呑んだついでに一杯機嫌で立ち寄るだけで何を買うわけでもない裕一郎を、いつも歓待してくれた。年に四・五回訪ねただろうか。 夫妻の一粒種たるユウくんは、くろかわひろし、黒川裕なのだ。ユウくんが父親のことをチチと呼ぶことは行く度に見聞きしていた。今、久し振りに「チチ」と聞かされると時間と距離は一瞬にして消えてゆく。 そう、「あの時」は現場管理していた施工現場が終了した打上げの帰り、黒川一家の送別会にたまたまその「お姉さん」と同行したのだった。

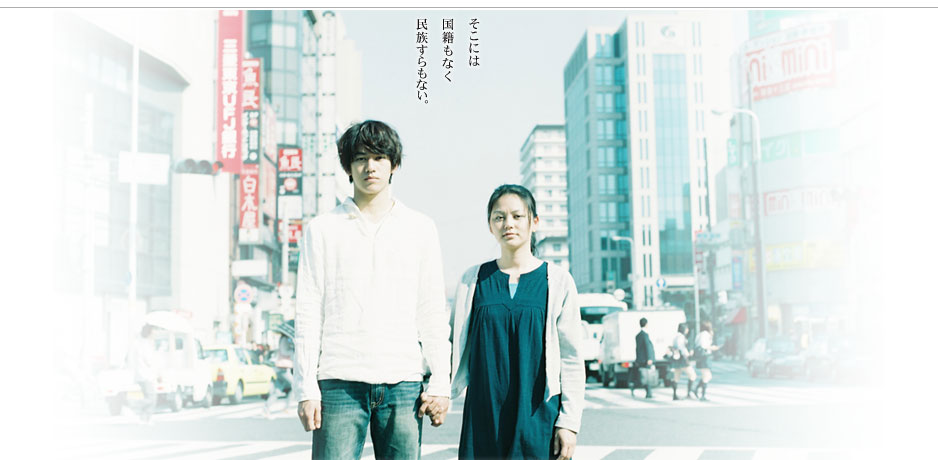

交遊通信録: 民族・国籍・社会・言語・・・

11月6日(土)、NHKのドラマスペシャル 『大阪ラブ&ソウルーこの国で生きること~』(http://www.nhk.or.jp/dodra/lovesoul/)を観た。 当ブログ前回記事の課題への、「袋小路」の袋を解くような、展望と可能性を示してくれた内容だった。 副題は-「在日コリアン」の青年と「ミャンマー難民」の女性が大阪で恋に落ちた- 紹介コピーを転記する。 日本有数のコリアンタウンを抱える大阪と、韓国・済州島を舞台に、恋人たちの「ラブ(愛)」と、 在日コリアンの「ソウル(魂)」が激しくぶつかり合う。在日外国人との「多文化共生」を模索する日本の現状をあぶり出し、 「国籍とは何か…?」「生きていく場所とは何か…?」を問う、大阪発ならではの愛と絆の物語。 【ストーリー】 大阪・生野区生まれの在日コリアン三世の金田哲浩(永山絢斗)は大学の法学部4年生22歳。母国語は全く話せないし読めない。日本社会で育った三世だ。二世の父・暉雄(岸部一徳)は苦労の末、鶴橋で焼肉店を成功させているが、そんな父の「弁護士になって欲しい」との期待に反発し、哲浩はバンドでブルースハープの演奏に明け暮れている。 2010年5月、父の還暦祝いパーティー席上で、哲浩は突然「結婚する」と宣言する。寝耳に水の暉雄は激怒し大喧嘩が始まる。もめる父子に、一世である祖母・順慈(新屋英子)が一族の秘密を明かす。実は、韓国・済州島でおきた歴史的事件「四・三事件」(1948年)を逃れて日本に来たのだ。「国家に背いた」金田家は,永く軍事独裁国家だった祖国、帰れば重罰が待っている祖国に、一度も帰ることがなかったのだと。 おそらく、事件に関与した者の親族には受難もあったろうし、「迷惑」でもあっただろう。「帰れない」まま60年が過ぎた。 順慈は「結婚を決めるのはお前の勝手やけど、その前に一度祖国を見てきたらええ」「自分が何者なのかを知る旅をして来い」と哲浩を諭す。 哲浩の恋人ネイチーティン(ダバンサイヘイン)は、祖国ミャンマーで民主化運動に身を投じ、24歳のとき日本に逃亡。今は難民認定申請中の身の29歳だ。バイト先の居酒屋で会ってすぐに、哲浩は彼女の純粋な魂に魅かれたのだ。だが、「家族に祝ってもらえへん結婚は結婚とは言えへん」と、プロポーズ以来ネイチーの態度はどこかよそよそしい。難民認定がなかなか下りない状況の中で、日本を離れなければならない可能性もあって、ネイチーは結婚に踏み切れないでいたのだ。 そんな彼女の苦しい気持ちをどうすることもできないまま、哲浩の渡韓の日は迫っていた。************************************************************************************************************************

当ブログ前回記事の課題への、「袋小路」の袋を解くような、展望と可能性を示してくれた内容だった。 副題は-「在日コリアン」の青年と「ミャンマー難民」の女性が大阪で恋に落ちた- 紹介コピーを転記する。 日本有数のコリアンタウンを抱える大阪と、韓国・済州島を舞台に、恋人たちの「ラブ(愛)」と、 在日コリアンの「ソウル(魂)」が激しくぶつかり合う。在日外国人との「多文化共生」を模索する日本の現状をあぶり出し、 「国籍とは何か…?」「生きていく場所とは何か…?」を問う、大阪発ならではの愛と絆の物語。 【ストーリー】 大阪・生野区生まれの在日コリアン三世の金田哲浩(永山絢斗)は大学の法学部4年生22歳。母国語は全く話せないし読めない。日本社会で育った三世だ。二世の父・暉雄(岸部一徳)は苦労の末、鶴橋で焼肉店を成功させているが、そんな父の「弁護士になって欲しい」との期待に反発し、哲浩はバンドでブルースハープの演奏に明け暮れている。 2010年5月、父の還暦祝いパーティー席上で、哲浩は突然「結婚する」と宣言する。寝耳に水の暉雄は激怒し大喧嘩が始まる。もめる父子に、一世である祖母・順慈(新屋英子)が一族の秘密を明かす。実は、韓国・済州島でおきた歴史的事件「四・三事件」(1948年)を逃れて日本に来たのだ。「国家に背いた」金田家は,永く軍事独裁国家だった祖国、帰れば重罰が待っている祖国に、一度も帰ることがなかったのだと。 おそらく、事件に関与した者の親族には受難もあったろうし、「迷惑」でもあっただろう。「帰れない」まま60年が過ぎた。 順慈は「結婚を決めるのはお前の勝手やけど、その前に一度祖国を見てきたらええ」「自分が何者なのかを知る旅をして来い」と哲浩を諭す。 哲浩の恋人ネイチーティン(ダバンサイヘイン)は、祖国ミャンマーで民主化運動に身を投じ、24歳のとき日本に逃亡。今は難民認定申請中の身の29歳だ。バイト先の居酒屋で会ってすぐに、哲浩は彼女の純粋な魂に魅かれたのだ。だが、「家族に祝ってもらえへん結婚は結婚とは言えへん」と、プロポーズ以来ネイチーの態度はどこかよそよそしい。難民認定がなかなか下りない状況の中で、日本を離れなければならない可能性もあって、ネイチーは結婚に踏み切れないでいたのだ。 そんな彼女の苦しい気持ちをどうすることもできないまま、哲浩の渡韓の日は迫っていた。************************************************************************************************************************

哲浩が済州島への旅に行っている間に、家族はネイチーティンに会いに行くのだ。祖母・順慈(新屋英子)が ゆえあって国・家族・社会を逃れた者の肉声として「おお、国に帰りたいやろ。お母さんに会いたいやろう」と、泣いて彼女を抱きしめるシーンがある。 この祖母の、痛切の体験に裏打ちされた慈愛と結婚を認めようとする思想が、作者のひとつの確信だ。 我らアイデンティティの溶解を生きる者からは決して出ない言葉と思想=「帰りたいやろう」。国籍と民族を越えた結婚への了解・・・=が、 民族を損なわれ故国に帰れず民族的を含むアイデンティティに生きようとする者からこそ出るのだという逆説は重い。作者の言い分が届いて来る。 もうひとつの確信が、下記のことだと思う。 迷った末、政治難民認定してくれそうなカナダ行きを選択するネイチーティン。 済州島への旅で何かを掴んだ哲浩は、共にカナダへ行くという決断をする。 国・国籍・民族・生きてゆく場所……。 金時鐘が言う「切れて」「繋がる」・「在日の実存」、それは偏狭な民族主義でも、アイデンティティ溶解の勧めでもない。

当ブログ、前回記事にある「袋小路」へのひとつの応答だと思って、各種教えられ知りたいと思った。 カナダが行なえることを、日本という国・社会が行なうこと、そこが一歩では・・・? 『アイデンティティとはたぶん、あらゆる属性を取っ払った「非帰属」の孤立、格闘の果てに誠実に発見した内なる「他者」、 そこに立って渇望する「連帯」、そこでしか構想できないものだと思う』 (『祭りの海峡』:P128 -2006年、アットワークス- http://www.atworx.co.jp/works/pub/19.html )

*************************************************************************************************************************

[作] 林海象(映画監督・脚本家) 1957年、京都府生まれ。86年自ら製作・監督・脚本を手がけた映画「夢みるように眠りたい」でデビューし毎日映画コンクール・スポニチグランプリ新人賞などを受賞、一躍脚光を浴びる。主な作品に、「二十世紀少年読本」、「私立探偵濱マイク」シリーズなどがある。京都造形芸術大学教授。NHKでは、FMシアター「アリラン」の脚本、ドラマ「夕陽ヶ丘の探偵団」の演出があるが、テレビドラマの脚本の執筆は今回が初めてとなる。 ◆脚本執筆にあたって 大きな戦争が終わった頃に、私の父と母は韓国からこの日本に渡ってきた。その時の父と母の気持ちはどういうものだったのだろう? と私は思う。そういう気持を一度は物語で書いてみたいというのが、この脚本を書くにあたっての出発点だった。この物語に登場する金田一家と私の家族の生い立ちは違う。でも心だけは一緒だ。私の父の心はこのドラマに登場する金田暉雄であり、私の心は兄の金田正夫であり、弟の金田哲浩である。人間は問題を抱えて生まれてくる生物であり、その問題を克服する可能性を持つ生物でもある。そのことをこのドラマでは描いてみたかった。 「生まれた処や皮膚や眼の色で、いったいこの僕の何がわかるというのだろう」という THE BLUE HEARTS: 『青空』 (http://www.youtube.com/watch?v=yXrj2DyJhlQ ) の歌詞のようなドラマを書いてみたいとずっと思っていた。この物語の登場人物たちには国籍も民族もない。ただそこには人がいるだけだ。私は自分の魂をこめてこのドラマを書きました。そんなラブ&ソウルが皆様に届きますことを祈って。

ダバンサイヘイン

1978年、ミャンマー出身。大学生のときに民主化運動に取り組むが、友人たちが迫害を受けるなど身の危険を感じ、04年観光ビザで日本に入国。難民申請を出すが認められず入国管理局に収容される。その後、再度の申請で08年難民認定を受け、現在は関西の大学に通う。これまで全く演技経験はないが、在日難民の現状を伝えたいと、このドラマへの出演を決めた。

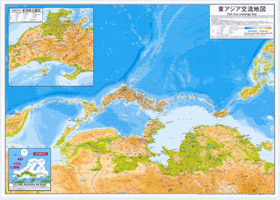

交遊通信録: 雨中デモの帰り 東アジア地図が浮かぶ

国民国家という括り、民族という属性、自己形成した社会・文化・言語・・・、それを損なわれた存在に対する立位置を考えさせられた。

先日、京都:雨中デモの帰り、古い仲間たちと打上げとなった。 そこで、若い人から、沖縄の歴史的経緯、「米軍基地を県外へ」「沖縄植民地論」「琉球独立論」などが語られた。 一方、当否はともかく現代の国境線で永く固定され過ごした以上、一体、今どうせよと言うのか? それは可能なのか? 沖縄びとにとって望むところなのか? 実効性はあるのか? との声も出た。 さらに話は、日本で生まれ育ち、母語の読み書きを損なわれ、そこで生き暮らし、定住(?)している人々の課題に及び、 ナショナリティの問題や民族という課題、3世4世が生き日本人と結婚する人も多い現状で、人間が「損なわれ」ない道や如何、などに及んだ。

現実的な線引き、社会的・制度的な位置取りだけでは果たせぬ、在日する者の「損なわれ」て「確立困難」な アイデンティティ恢復と確立への道程に、日本国・日本人・日本社会という「城内」から、どのような思想をもって繋がるのか? けれど、人間が抱える果たせぬ「課題」の、「袋小路」は百も承知(?)の上で、では現実的にどうすればいいのかと、 云わば建設的構想と共生思考に基づいて語られていよう言説は、ぼくが繰り返し通過する折り返し点など折込み済みだ。 袋小路を自己の内で百回も千回も潜った上であえて言っていることを、 ぼくとて十回か九十回は咀嚼して来た。同じことを、違う側面から語っているに違いない。 「現実政治や現実対処をどうするかを語れない言い分は、結局は、文学的なのだと斥けられる言い分なのだよ」 というぼく自身の内の声に戸惑うぼくなのだ。そうして、いつも、ずうーっと何一つ実効性ある言い分を吐けはしなかったのだ。 西大和教会「沖縄通信86号」(http://www.eonet.ne.jp/~nisiyamato/) には、 「国連:琉球民族は先住民族と認定」「沖縄の自己決定権」について詳しい。 ぼくの中の、袋小路・行き止まりを解いてゆくヒントがあるだろうか。

**************************************************************************************************************************

全く、話は違うが、そして上手く関連付けられないが、学童疎開世代歌謡「おさななじみ」(作詞:永六輔)への 異論(http://www.yasumaroh.com/?p=669)を書いた時、ぼくの中に在ったのは、敗戦時に児童~少年だった歌人三人の下記の歌だった。 そこに、戦後を見る目の「確かさ」「身深さ」と、「ではどうしろと言うのか?という現実的(?)な問い」を超える「普遍性」を視たのだ。 塚本邦雄:『突風に生卵割れ、かつてかく撃ちぬかれたる兵士の眼』(1920年生。敗戦時25歳) 寺山修司:『マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや』(1935年生。敗戦時10歳) 平井 弘:『撃ちし記憶われらはもたず戦いの日をひもじさとして受けとめて』(1936年生。敗戦時9歳)

前天皇ヒロヒトが戦争責任に関する質問に「そのような文学的な」ことには答えにくいと何とも巧みにかわしたというが、 それは文学的なことなのか? 文学的とされる課題の、現実世界に繋ぎ止める文脈を、 永遠に掴めぬ文脈を、それでも求め続けるのが、「文学的」を超える「現実的」態度なのかもしれない。

****************************************************************************************************************************

【別件】

井上清氏がどう言ったか詳しく知らないし、中国の古文献にどう記載されているか不知だが、(魚釣島)=(尖閣諸島)について、 大国(中国・日本)の近現代の双方の「証拠(?)」を列挙されても、 地質学的に中国の大陸棚上に在り、16世紀「明」の琉球へ冊封使が、しばしば寄港(飲料水確保できるので)していたと知っても、 日本が、日清戦争(1894~95)の戦勝に乗じて(下関条約には記載なく)実効支配したのだと知っても、 「あの海域の海人の庭だったろう」以上の線引きに与することは保留したい。 飲料水確保は、あの海域の海人が、日中に先んじて行なっていたに違いないのだ。 今のところこの考えは変わらない。ソ連以来の、社会主義国の領土・民族への強引(チェチェン族・朝鮮族などへの強制移住を含む)までも想起してしまった。 とはいえ、もちろん、ヤマトのものでも明治政府のものでもありはしない。

大国(中国・日本)の近現代の双方の「証拠(?)」を列挙されても、 地質学的に中国の大陸棚上に在り、16世紀「明」の琉球へ冊封使が、しばしば寄港(飲料水確保できるので)していたと知っても、 日本が、日清戦争(1894~95)の戦勝に乗じて(下関条約には記載なく)実効支配したのだと知っても、 「あの海域の海人の庭だったろう」以上の線引きに与することは保留したい。 飲料水確保は、あの海域の海人が、日中に先んじて行なっていたに違いないのだ。 今のところこの考えは変わらない。ソ連以来の、社会主義国の領土・民族への強引(チェチェン族・朝鮮族などへの強制移住を含む)までも想起してしまった。 とはいえ、もちろん、ヤマトのものでも明治政府のものでもありはしない。

交遊通信録: 府立某高校 卒業四十四年目のクラス同窓会

府立某高校66年卒業某クラス、四十四年ぶりの同窓会で帰阪した。 どういう訳か、これまで全く同窓会をしないクラスだった。誰も言い出しっぺにならなかったからだろうか・・・。 47年・48年生まれ。66年高校を卒業して、それぞれに数年のうちに大学へ進む。団塊の世代と呼ばれる世代のど真ん中だ。 あの時代の毒気を浴び、その時代を慌ただしく過ごし、企業社会に入り、働き、結婚し、子を育て、 やりたいことに関われたり関われなかったり(一部の者は好き勝手に生き)して、還暦を越え多くは孫もいる。皆、62~63歳だ。 世が、70年前後の曲がり角を越え、ひたすらアタフタと駆け走りバブル崩壊から今日の混沌へと至る、その渦中を生きた者たちだ。 人生の光と陰・明と暗、社会的な成功・蹉跌、個人的な達成・不運、望外のものを得た者・かけがえのないものを喪った者・・・、 けれどその全てを他人との比較ではなく、わが身のこととして抱えて生きている。 そしてこの日、ある女性の呼掛けで集うたのだった。

例えば、当日参加したある女性は、いわば、女性が職場に進出したと言われながら「職場の華」「男性社員の花嫁候補」以上の位置付けなど まだ無かった時代の大手企業に在って(今もはなはだ怪しいが)、ある「悪戦」と「歯痒さ」の中を生きたに違いない。 子育てと働くことの両立は、今以上に困難だっただろう。 彼女たちは、その中で生きて来た。 例えば、参加者の一人、某有名企業の社長となっている某氏は「いまどきの」若者(社員)との触れ合いと会話に、 ある「楽しみ」を実感し、来年度女子総合職四名を採用した際に、当時との「女性の構え」の違いを痛感したと語っていた。 思えば、その変化のほとんどの部分は、企業社会や男や経営者や労働組合ではなく、おんな自身の手で為されたことではなかったか? 当日参加の女性たちの「輝き」「前向きさ」に圧倒され、そのことを再認識した。 「男が未来を語れない社会」こそが「衰弱社会だ」などと、その某社長とため息まじりに納得して語り合った次第。 多くの若者が「正規社員」となれず、就職浪人が溢れる社会に「未来を語る」など無理(当時でさえそうだったのに)なことだと思う。 ますます、若者が「個人的なこと」「目先のこと」だけに汲々として、「<夢>そのものを子供扱いする」「現実的」構えに在るとしても、 それはぼくらの世代が作り出した時代の結果だ。景気・円高云々への言及は、能力を超えているし守備範囲ではないけれど、 「雇用のカタチをどうにか規制しなさいよ」とは、団塊ジジババとて、さまざまな方法で、さまざまな動きで言えそうだぜ。 それが、ある意味「あんたの時代はよかった」ハズの時代の、最後を生きたぼくらの務めかもしれない。

社会観・価値観・仕事・立場・肩書き・家庭・思想信条・宗教、それらはそれぞれに全く違う。 違うことを越えた違わないことの中に時代はあるのだろうか? 「おんな」は強し・・・。そのことを確信した同窓会だった。 四十代・五十代ではなく、この期にしてホントによかったねと語り合い、 二次会のカラオケを思いっ切り堪能した、いい半日(13:00~20:00)だった。 (金子由香利:『時は過ぎてゆく』 http://www.youtube.com/watch?v=coiXF-PqgGQ にも挑戦したが、これはどうも上手く行かなった・・・ ♪ )

☆ ご参加のみなさん、肖像権侵害の当ブログへのPhoto無断掲載。ご容赦下さい。