歌遊泳: 正月3日、猫を看取る。 ♪ オロロンバイ ♪

遠藤実作詞・作曲、小林旭歌唱、『オロロン慕情』

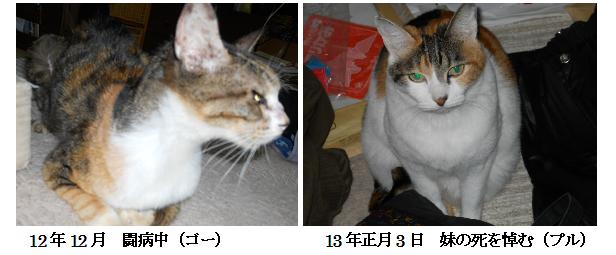

正月帰阪中、飼い猫(二匹のうちの一匹)が死んだ。飼主(女房)は年末から、東海地方で洋菓子店を営む娘夫妻の手伝い(クリスマス~正月の繁忙と、保育所休暇中の孫の保育)に出向いており、ぼくが一人で猫の最期を看取った次第。 アレルギーによる脱毛・ダニ・カビとも陰性・皮膚の爛れ・・・、11月から通院していたが、合う薬を求めた試行錯誤も不首尾、1月2日午前、呼吸乱れに驚いて緊急通院(2日でも開けてくれた医者に感謝)で「腫瘍肥大から肺圧迫による呼吸困難。今夜か明日・・・でしょうか。看取ってあげて下さい。」‥…… 夕刻まで、虫の息状態を続けていたが、最後に大きく息を吸い込み、そのまま果てた。

2005年春、生後3月の姉妹猫を貰い受けて飼い始めた。7年10ヶ月で生を終えたわけで、人間で言えば50代というところだから若くもないのだが、以前飼っていた猫が19年生きたので早死にのように感じてしまう。 二匹の「性格」の違い、行動パターンの対比が実に面白く楽しませてもらったものだ。 残った猫:プル(チャンプルから命名)は家族以外にも人懐っこく甘え上手で、三毛猫で顔も美形、亡くなった猫:ゴー(ゴーヤから命名)は人を寄せ付けないというか抱かれ下手で、混じりあった不鮮明な毛色の雉猫、表情はいつも不機嫌だった。が、堂々としていた。 エサの求め方・食べ方、屋外に出て戻って来るときの態度、二匹とも飼主の布団に潜り込むのだが、プルは信頼しきってゴーはやや半端に隅に・・・という具合、などなど。「人間の兄弟みたいやと言うべきか、人間以上と言うべきか」「面白いな」といつも飼主と言い合ったものだ。 姉妹を見比べた訪問者が、可愛いねと褒める前に必ず吐く枕詞「ホントに姉妹?」には、言外に「姉ちゃんは、あんなに奇麗なのに・・・」との本音が炙り出しの伏字で刻印されているのだと、彼女は感じていたはずで、いつも飼主が本人(猫)に代わって傷ついていた。 人から「お母さんは奇麗な女優さんやったね」と言われる度に、その言葉が「美貌の母親女優に比べあんたは・・・」としか聞こえなかった幼女期~思春期を過ごしたという女優某は、そのコムプレクスを糧・バネにして、知性と反骨と努力で女優業を我がものとし、母親を越え美貌に勝る味わいある大女優になった(ぼくもファンです)。『赤目四十八瀧心中未遂』、これ最高です! 予告編 http://www.youtube.com/watch?v=FsNOwB68hJM が、凡人(猫)はそうは行かない。飼い猫としての陽の当るところを全部姉に譲り、命まで姉に差出すように、逝ってしまった猫生やったな・・・と、翌日帰阪した飼主と二人で、薄暮の自宅裏庭に埋めてやった。合掌! 件の女優の母親が近年シャキッと芯ある高齢者を演じ、中々の味を出している。根にコムプレクスがあっても深いところで愛情と信頼があれば、 競い合うのではなく励み合う関係となり、このように互いが成長できるのだ。コムプレクスは大切だ、人が励み・成長する原動力だ。 やたら数値化し競い合うことばかり求める風潮に言わせてもらうが、それと「励み合う」こととの違いを伝えるのが本来の教育やで、維新教育よ。 とは言え、ワシ「励み合う」こと稀にして競い合っては敗れてばかり、リキの無駄使い・誤使用に明け暮れて来たのです。友の価値と意味、師匠・先生・先輩・同輩・後輩の有難さ、そうしたことに気付きかけたのはごく最近・・・・、それ白状しときます。

ふと、遠藤実作詞・作曲、小林旭歌唱、『オロロン慕情』が浮かんだ。 http://www.youtube.com/watch?v=WsK5fmJ7ssw

『オロロン慕情』 俺と一緒に遊ぶ娘が死んだよ・・・ 網走 おもいで すさぶ風 今度は永い命をもらい オロロンバイ オロロンバイ 生まれておいでよ・・・

作詞作曲の遠藤さんが紡ぎ出した名曲・・・。 1949年17歳で疎開先から帰京というか上京、 各種職業を転々とした極貧生活から流しの演歌師となり、辛酸を舐め尽くしたという遠藤さん。 実体験か、そのデフォルメか、仮想か、若き日々の自画像か・・・、薄幸の娘への遠藤さんの思い入れが、やたら凍みる正月3日の薄暮だった。

遠藤実 代表作: 『からたち日記』 http://www.youtube.com/watch?v=Tzp6d31Q5S8 島倉千代子 『高校三年生』 http://www.youtube.com/watch?v=f0bEAfLGE24 舟木一夫 『星影のワルツ』 http://www.youtube.com/watch?v=Blk2sxIEdxI 千昌夫 『ついてくるかい』 http://www.youtube.com/watch?v=vv1GKxmVht0 小林旭 『せんせい』 http://www.youtube.com/watch?v=lz9aFcdtB-c 森昌子 『くちなしの花』 http://www.youtube.com/watch?v=VR4nLauevyc 渡哲也 『すきま風』 http://www.youtube.com/watch?v=ecaVprU_yMQ 杉良太郎 『北国の春』 http://www.youtube.com/watch?v=cYXZgRINpzg 千昌夫

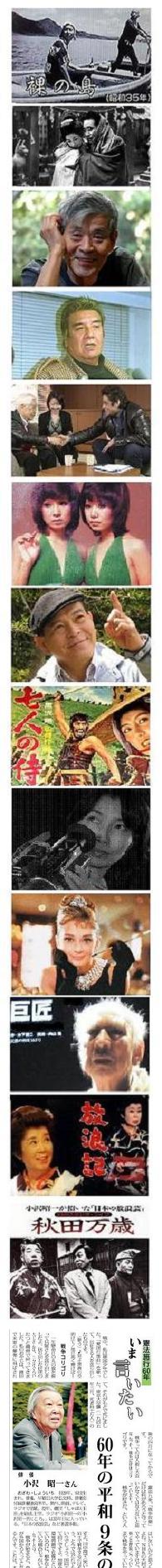

2012年の訃報. また 得難い人たちが逝ってしまった。合掌。

1月 林光(1931、80) (カッコ内数字は、生年と没年齢) セリフの無い映画、新藤兼人監督『裸の島』(1960)の音楽は、50年以上経った今も鮮烈に耳に残る。 林さんの音楽に、敗戦時14歳・大人前少年の原風景が見え基調音が聞こえる、というのは変ですか? 2月 淡島千景(1924、87) 元タカラジェンヌだそうです。何と言ってもオダサク=織田作之助『夫婦善哉』(1955)での森繁との絶妙の夫婦役です。淡路惠子さんら遺された後輩の言によれば、現実の交流では「兄貴みたいな存在」だったそうです。芸名の由来は「淡路島 かよふ千鳥の なく声に いく夜ね覚めぬ 須磨の関守」だし、スクリーン上では、決してそうは見せないこういう役者の値打ちは、ぼくならぼくの現実の交友関係でも得がたい女性なのだなぁ。 3月 吉本隆明(1924、87) 当ブログ2011年8月の記事: 『吉本隆明「反核異論」異論』 http://www.yasumaroh.com/?p=12371 4月 安岡力也(1947、64) 父親がイタリア人、母親が日本人。そのハーフだったとは知りませんでした。祖父はシチリアン・マフィアだそうで・・・。 ぼくと同年生れ。それがどうした?・・・ですが、何か親近感あるんですな。 5月 新藤兼人(1912、100) 遺作『一枚のハガキ』(2011)を公開時に観ることが出来たのは幸い。大竹しのぶが最高でした。 『清作の妻』(66年、脚本)などにも一貫して流れる、民の「生」(それも女性の)の側から「国家」「天皇」を射通す、臓腑に沁みついた反軍国・反国家主義の脈は生涯揺らぐことがなかった。 等身大のゲバラを描いた『チェ28歳の革命』のベニチオ・デル・トロによるロング・インタヴュー(2011)を「日本映画専門チェンネル」で観た。映画を愛する者二人の圧巻のトーク番組だった。ベニチオが多く深く新藤作品を観ていたのには驚かされた。機会があれば観られたし(確か、50分前後の作品としてネットに在って、ダウンロード可のはず)。 6月 伊藤エミ(1941、71) ザ・ピーナッツの姉の方。沢田研二:ジュリーの元女房。ぼくは、ピーナッツには珍しく演歌調の『大阪の女(ひと)』が好きだと言っては笑われてます。「まるで私を責めるよに 北の新地に風が吹く」の替歌詞で唄うのですが、その自虐歌詞の内容は恥ずかしくて、ここではナイショです。ジュリーとの間に息子が居るのだそうだ。 同月 地井武男(1942、70) ぼくの東京単身生活開始と相前後して始まった(2006・4~、テレビ朝日系)東京旧市街や各沿線案内の『ちい散歩』は、不規則な現場業務のぼくにとって時々観ることが出来た貴重な「東京案内」だった。 俳優座養成所へ第15期生として入所。同期には原田芳雄、林隆三、太地喜和子、赤座美代子、前田吟、夏八木勲、高橋長英、竜崎勝、秋野太作、栗原小巻、小野武彦、村井国夫、三田和代など錚々たるメンバーがいた。う~ん、スゴイ面子。 8月 津島惠子(1926、86) 戦後第一期女優の一人かな・・・。ぼくにとっては、原節子・岸惠子・高峰秀子・久我美子らとともに「戦後」という語に付いて回る、実際には出遭ったことのない焼跡・闇市と、それを乗り越えた「知性」や「戦後女性」を象徴する顔なのだ、もちろん彼女たちの黄金期は知らない。『七人の侍』は、若武者:木村功が農村の娘(津島)を「たぶらかす(?)」のではなく、身分制度上の現実や結ばれること叶わぬ未来と村での烙印付き将来を度返しして、一瞬の「恋」の方を選択する村娘の力強い自立をこそ見たいと、友人(女性)が言って、妙に「なるほど・・・」と納得した記憶がある。 その友人は、言葉に見合うその後を見事に生きている、と感じている。 同月 山本美香(1967、45) ジャパンプレス所属。2003年イラク戦争時、バグダードから独自のレポートを送り続けた。本年、シリア内戦取材中、政府軍の銃撃に斃れる。戦場報道での殉職だ。父親も朝日の記者だったそうです。 9月 アンディ・ウイリアムス(1927、84) 世界的にヒットした、映画『ティファニーで朝食を』の主題歌『ムーン・リバー』(61年)も、翌々年の『酒とバラの日々』も好きですな。 映画「ティファニー」を観たのは62年15歳の高校一年の時。オードリーさんへの先入観からかぼくが幼すぎたのか、ホリー(役名)を『ローマの休日』や『尼僧物語』の延長上で観ていた。映画でオードリーがベランダ前の窓際で歌う素人歌唱はホント良かったですな。いや、アンディの歌唱が世界に広げたんですが。 10月 大滝秀治(1925、87) 滝沢修亡き後、大滝秀治が引き継いだという舞台、『炎の人ゴッホ』と『巨匠』。 1944年、ナチス・ドイツ占領下ポーランド。ワルシャワ蜂起直後、鉄道爆破への報復を為そうと、小学校校舎に追い詰めたメンバーの中から、知識人を四人銃殺すると宣言して身分確認を始めるゲシュタポ。 簿記職の身分証明しか持たない歳老いた旅役者は、自分が俳優であることを証明するために台本なしで「マクベス」のモノローグ(ひとり言)を演じて見せ役者の矜持を示す。それはすなわち、死を選択することなのだが・・・。木下順二晩年の作:『巨匠』。 観たかったなぁ~~。 滝沢修・宇野重吉・北林谷栄・大森義夫・芦田伸介・加藤嘉・清水将夫・下条正巳・下元勉・鈴木瑞穂・佐野浅夫・内藤武敏・米倉斉加年・奈良岡朋子・吉行和子・南風洋子・樫山文枝・日色ともえ・高田敏江・他、新劇史に名を刻む錚々たる面々が在籍した劇団民藝の、宇野亡き後の法人代表だったそうだ。 近年の「つまらん!お前の話はつまらん!」(大日本除虫菊社の水性キンチョール?のコマーシャル)は、頑固で不器用だが、曲げることない信念を抱えて生きて来た老人の喜劇的「悲哀」を、数十秒の中で見事に表現していた。ぼく選「テレビCM」ベストワンです。あのCMに、新劇の歴史への矜持とおバカTVへの異論とを重ねると、テレビ界に対する「つまらん!お前の話はつまらん!」に聞こえるのだ。 http://www.youtube.com/watch?v=g0w_-e-caBw 11月 森光子(1920、92) 没直後の当ブログ記事 『森光子さんの「放浪記」』 :http://www.yasumaroh.com/?p=15790 12月 小沢昭一(1929、83) 川島雄三『洲崎パラダイス赤信号』『幕末太陽傳』今村昌平』『エロ事師たちより・人類学入門』・・・、沢山観ましたが、浦山桐郎『青春の門』(1975、77)での蛇足的なナレーション(劇外人物として作者の分身として登場)役は不本意だったと思えてならない。浦山さん、悪いのですが、実際、興醒めでした。観客をもう少し信用してやって欲しい。 小沢昭一・仲谷昇・加藤武・フランキー堺などは、旧制麻布中学の同窓。 地井武男の俳優座養成所、大滝秀治の民藝、小沢昭一の麻布中学・・・。なるほど、手塚治虫が中心に座る「ときわ荘」に、藤子不二男・赤塚不二夫・寺田ヒロオ・石の森章太郎らが吸い寄せられるように住み着き、刺激し合い育ち合ったように、旧制麻布中学には面白い面々が集って来る引力が在ったようだ。そうした磁場は確かにあるものだ。 小沢は、各地に残る民衆芸能の研究でも知られ、レコード『日本の放浪芸』の製作、著作『ものがたり・芸能と社会』『小沢昭一的・流行歌昭和のこころ』などを出版。 また「マスコミ九条の会」の呼びかけ人でもあった。各界にこういう人が少なくなって行くようだ。 出でよ、継ぐ者たち。

1月 林光(1931、80) (カッコ内数字は、生年と没年齢) セリフの無い映画、新藤兼人監督『裸の島』(1960)の音楽は、50年以上経った今も鮮烈に耳に残る。 林さんの音楽に、敗戦時14歳・大人前少年の原風景が見え基調音が聞こえる、というのは変ですか? 2月 淡島千景(1924、87) 元タカラジェンヌだそうです。何と言ってもオダサク=織田作之助『夫婦善哉』(1955)での森繁との絶妙の夫婦役です。淡路惠子さんら遺された後輩の言によれば、現実の交流では「兄貴みたいな存在」だったそうです。芸名の由来は「淡路島 かよふ千鳥の なく声に いく夜ね覚めぬ 須磨の関守」だし、スクリーン上では、決してそうは見せないこういう役者の値打ちは、ぼくならぼくの現実の交友関係でも得がたい女性なのだなぁ。 3月 吉本隆明(1924、87) 当ブログ2011年8月の記事: 『吉本隆明「反核異論」異論』 http://www.yasumaroh.com/?p=12371 4月 安岡力也(1947、64) 父親がイタリア人、母親が日本人。そのハーフだったとは知りませんでした。祖父はシチリアン・マフィアだそうで・・・。 ぼくと同年生れ。それがどうした?・・・ですが、何か親近感あるんですな。 5月 新藤兼人(1912、100) 遺作『一枚のハガキ』(2011)を公開時に観ることが出来たのは幸い。大竹しのぶが最高でした。 『清作の妻』(66年、脚本)などにも一貫して流れる、民の「生」(それも女性の)の側から「国家」「天皇」を射通す、臓腑に沁みついた反軍国・反国家主義の脈は生涯揺らぐことがなかった。 等身大のゲバラを描いた『チェ28歳の革命』のベニチオ・デル・トロによるロング・インタヴュー(2011)を「日本映画専門チェンネル」で観た。映画を愛する者二人の圧巻のトーク番組だった。ベニチオが多く深く新藤作品を観ていたのには驚かされた。機会があれば観られたし(確か、50分前後の作品としてネットに在って、ダウンロード可のはず)。 6月 伊藤エミ(1941、71) ザ・ピーナッツの姉の方。沢田研二:ジュリーの元女房。ぼくは、ピーナッツには珍しく演歌調の『大阪の女(ひと)』が好きだと言っては笑われてます。「まるで私を責めるよに 北の新地に風が吹く」の替歌詞で唄うのですが、その自虐歌詞の内容は恥ずかしくて、ここではナイショです。ジュリーとの間に息子が居るのだそうだ。 同月 地井武男(1942、70) ぼくの東京単身生活開始と相前後して始まった(2006・4~、テレビ朝日系)東京旧市街や各沿線案内の『ちい散歩』は、不規則な現場業務のぼくにとって時々観ることが出来た貴重な「東京案内」だった。 俳優座養成所へ第15期生として入所。同期には原田芳雄、林隆三、太地喜和子、赤座美代子、前田吟、夏八木勲、高橋長英、竜崎勝、秋野太作、栗原小巻、小野武彦、村井国夫、三田和代など錚々たるメンバーがいた。う~ん、スゴイ面子。 8月 津島惠子(1926、86) 戦後第一期女優の一人かな・・・。ぼくにとっては、原節子・岸惠子・高峰秀子・久我美子らとともに「戦後」という語に付いて回る、実際には出遭ったことのない焼跡・闇市と、それを乗り越えた「知性」や「戦後女性」を象徴する顔なのだ、もちろん彼女たちの黄金期は知らない。『七人の侍』は、若武者:木村功が農村の娘(津島)を「たぶらかす(?)」のではなく、身分制度上の現実や結ばれること叶わぬ未来と村での烙印付き将来を度返しして、一瞬の「恋」の方を選択する村娘の力強い自立をこそ見たいと、友人(女性)が言って、妙に「なるほど・・・」と納得した記憶がある。 その友人は、言葉に見合うその後を見事に生きている、と感じている。 同月 山本美香(1967、45) ジャパンプレス所属。2003年イラク戦争時、バグダードから独自のレポートを送り続けた。本年、シリア内戦取材中、政府軍の銃撃に斃れる。戦場報道での殉職だ。父親も朝日の記者だったそうです。 9月 アンディ・ウイリアムス(1927、84) 世界的にヒットした、映画『ティファニーで朝食を』の主題歌『ムーン・リバー』(61年)も、翌々年の『酒とバラの日々』も好きですな。 映画「ティファニー」を観たのは62年15歳の高校一年の時。オードリーさんへの先入観からかぼくが幼すぎたのか、ホリー(役名)を『ローマの休日』や『尼僧物語』の延長上で観ていた。映画でオードリーがベランダ前の窓際で歌う素人歌唱はホント良かったですな。いや、アンディの歌唱が世界に広げたんですが。 10月 大滝秀治(1925、87) 滝沢修亡き後、大滝秀治が引き継いだという舞台、『炎の人ゴッホ』と『巨匠』。 1944年、ナチス・ドイツ占領下ポーランド。ワルシャワ蜂起直後、鉄道爆破への報復を為そうと、小学校校舎に追い詰めたメンバーの中から、知識人を四人銃殺すると宣言して身分確認を始めるゲシュタポ。 簿記職の身分証明しか持たない歳老いた旅役者は、自分が俳優であることを証明するために台本なしで「マクベス」のモノローグ(ひとり言)を演じて見せ役者の矜持を示す。それはすなわち、死を選択することなのだが・・・。木下順二晩年の作:『巨匠』。 観たかったなぁ~~。 滝沢修・宇野重吉・北林谷栄・大森義夫・芦田伸介・加藤嘉・清水将夫・下条正巳・下元勉・鈴木瑞穂・佐野浅夫・内藤武敏・米倉斉加年・奈良岡朋子・吉行和子・南風洋子・樫山文枝・日色ともえ・高田敏江・他、新劇史に名を刻む錚々たる面々が在籍した劇団民藝の、宇野亡き後の法人代表だったそうだ。 近年の「つまらん!お前の話はつまらん!」(大日本除虫菊社の水性キンチョール?のコマーシャル)は、頑固で不器用だが、曲げることない信念を抱えて生きて来た老人の喜劇的「悲哀」を、数十秒の中で見事に表現していた。ぼく選「テレビCM」ベストワンです。あのCMに、新劇の歴史への矜持とおバカTVへの異論とを重ねると、テレビ界に対する「つまらん!お前の話はつまらん!」に聞こえるのだ。 http://www.youtube.com/watch?v=g0w_-e-caBw 11月 森光子(1920、92) 没直後の当ブログ記事 『森光子さんの「放浪記」』 :http://www.yasumaroh.com/?p=15790 12月 小沢昭一(1929、83) 川島雄三『洲崎パラダイス赤信号』『幕末太陽傳』今村昌平』『エロ事師たちより・人類学入門』・・・、沢山観ましたが、浦山桐郎『青春の門』(1975、77)での蛇足的なナレーション(劇外人物として作者の分身として登場)役は不本意だったと思えてならない。浦山さん、悪いのですが、実際、興醒めでした。観客をもう少し信用してやって欲しい。 小沢昭一・仲谷昇・加藤武・フランキー堺などは、旧制麻布中学の同窓。 地井武男の俳優座養成所、大滝秀治の民藝、小沢昭一の麻布中学・・・。なるほど、手塚治虫が中心に座る「ときわ荘」に、藤子不二男・赤塚不二夫・寺田ヒロオ・石の森章太郎らが吸い寄せられるように住み着き、刺激し合い育ち合ったように、旧制麻布中学には面白い面々が集って来る引力が在ったようだ。そうした磁場は確かにあるものだ。 小沢は、各地に残る民衆芸能の研究でも知られ、レコード『日本の放浪芸』の製作、著作『ものがたり・芸能と社会』『小沢昭一的・流行歌昭和のこころ』などを出版。 また「マスコミ九条の会」の呼びかけ人でもあった。各界にこういう人が少なくなって行くようだ。 出でよ、継ぐ者たち。

本年の教訓: いやぁ~、友は大切だ!

********************************************************************************************************************************************************

それではみなさん、本年も閲覧と辛口ご意見 有り難うございました。 来年は仕事を減らしてもらい、鈍ったカラダを鍛えることを兼ねて、少しは動きたいと思います。 世はホントの意味で「正念場」に差し掛かっています。猪瀬とは違うカタチの「全共闘のなれの果て」を示さんとアカンね、なぁ同輩! ワシらのマクベスを諳んじて見せようぜ。 では、よいお年を(そう気楽に言えないのですが・・・)

![3a35e10e22890d3a824cea71055f4bda[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/12/3a35e10e22890d3a824cea71055f4bda1-205x300.jpg) 2013年追記: 2012年12月30日 ベアテ・シロタ・ゴードン(1923、89) 両親がウクライナ系ユダヤ人の米国女性。GHQ民生局の一員。 日本国憲法草案制定局に配属された、当時22歳。 憲法24条=男女平等条項制定に尽力した。 ジェームス三木作『真珠の首飾り』など憲法成立史に詳しい。

2013年追記: 2012年12月30日 ベアテ・シロタ・ゴードン(1923、89) 両親がウクライナ系ユダヤ人の米国女性。GHQ民生局の一員。 日本国憲法草案制定局に配属された、当時22歳。 憲法24条=男女平等条項制定に尽力した。 ジェームス三木作『真珠の首飾り』など憲法成立史に詳しい。

衆院選雑感。都知事選雑感、信州大全共闘議長 VS K大全共闘有象無象

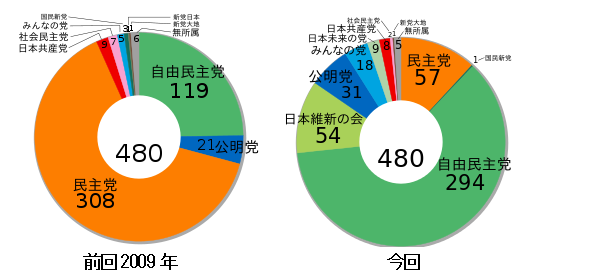

自公で2/3、自・維新でも2/3。「戦後レジームからの脱却」とやら(は各分野で進行しているが)の、その仕上げが始まるのか?

どえらい選挙結果だったが、小選挙区制では前回の民主党圧勝を含め想定範囲内だそうだ。比例区での得票率は、民主は前回2009年の42,4%から15,9%に激減、自民は前回の26,7%と左程変わらぬ27,6%。その比例区の獲得議席は前回民主が87議席・自民が55議席、今回自民が57議席・民主が30議席。小選挙区では維新やみんなの党などが乱立して票が分散し、結果自民が圧勝(得票率43%で、8割:237議席獲得)したそうな。で、小選挙区・比例区合わせてあのような全体の議席配分。民主・社民の大惨敗というのが正直な結果だろう。それ以上の分析や解説は、説の当否は別にして、結果事実については各紙の語る通りだ。 低い投票率はもちろん「自民や他党には入れなが・・・今回は棄権」とする民主党政権への消極的否定の意思表明でもあるだが、比較的良質の記事を書き続けている東京新聞はその批判票の受け皿が無いことへの辛口の提言よりも、この選挙結果への疑義の矛先を選挙制度の欠陥に集約したと誤解されかねない言い分を述べている。民意など反映していないと言う訳だ。曰く「自民は有権者総数の僅か16%の支持で、六割超えの議席を獲得した」(比例区得票率27,6%は、有権者総数の16%だという苦しい言い分)・・・。 しかし、維新・みんななどの得票を加えて俯瞰すれば、自民善戦、維新・みんな躍進というのが正直な概観であり、国民が全体として「ふた巾」分ほど右へシフトしている昨今の世情、尖閣・竹島から国家主義・排外主義の蔓延、安倍・橋下・石原らの主張、それらが一体となって進む景色が迫って来るばかりだ。選挙制度云々(小選挙区制にはぼくはもちろん反対だが)に集約しては、今回の選挙結果の相貌は見えて来ないように思う。 すぐに、休止中の原発再稼動・新規原発建設・尖閣竹島を活用した軍事・防衛予算の増額・公務員異常統治の全国化(大阪維新の会方式)・一層の競争原理主義推進・雇用と労働のルール見直しの停止などがスタートし、安倍は祖父からの悲願「自主(?)」憲法に向けて走り始める。来夏の参院選挙で両院2/3を達成したいのだ。すでに予告通り、憲法96条(改憲発議に衆参両院の2/3の賛成が必要)の変更(過半数でOK)を提案、維新は賛成を表明している。

低い投票率はもちろん「自民や他党には入れなが・・・今回は棄権」とする民主党政権への消極的否定の意思表明でもあるだが、比較的良質の記事を書き続けている東京新聞はその批判票の受け皿が無いことへの辛口の提言よりも、この選挙結果への疑義の矛先を選挙制度の欠陥に集約したと誤解されかねない言い分を述べている。民意など反映していないと言う訳だ。曰く「自民は有権者総数の僅か16%の支持で、六割超えの議席を獲得した」(比例区得票率27,6%は、有権者総数の16%だという苦しい言い分)・・・。 しかし、維新・みんななどの得票を加えて俯瞰すれば、自民善戦、維新・みんな躍進というのが正直な概観であり、国民が全体として「ふた巾」分ほど右へシフトしている昨今の世情、尖閣・竹島から国家主義・排外主義の蔓延、安倍・橋下・石原らの主張、それらが一体となって進む景色が迫って来るばかりだ。選挙制度云々(小選挙区制にはぼくはもちろん反対だが)に集約しては、今回の選挙結果の相貌は見えて来ないように思う。 すぐに、休止中の原発再稼動・新規原発建設・尖閣竹島を活用した軍事・防衛予算の増額・公務員異常統治の全国化(大阪維新の会方式)・一層の競争原理主義推進・雇用と労働のルール見直しの停止などがスタートし、安倍は祖父からの悲願「自主(?)」憲法に向けて走り始める。来夏の参院選挙で両院2/3を達成したいのだ。すでに予告通り、憲法96条(改憲発議に衆参両院の2/3の賛成が必要)の変更(過半数でOK)を提案、維新は賛成を表明している。

流れを変える為に、あらゆる勢力の「連携と結集」が求められる。

*************************************************************************************************************************************************

信州大学全学共闘会議議長と石原後継受命者、その両立の怪。

東京新聞は同日に行なわれた都知事選挙に触れ、12月18日朝刊に選挙史上最大得票を得た猪瀬直樹のことを書いている。 『昭和16年夏の敗戦』(83年文春文庫、2010年中公文庫)という猪瀬氏の著作の紹介だ。 『日米開戦の直前の夏、陸海軍や官庁、民間企業から優秀な若手が内閣総力戦研究所に集められた。「模擬内閣」は、兵器増産の見通しや石油の供給量などを分析して一つの結論に至った。緒戦は奇襲攻撃で勝利するものの、国力の差から劣勢となりソ連の参戦もあって敗れる―――。その後の史実と重なる。「日本必敗」の内容は近衛内閣に報告されたが、政策決定には生かされなかった。』 『当事者への綿密な取材を基に、日本が戦争に突入したプロセスを描いたのは、当時三十六歳の猪瀬直樹さんだった。』

猪瀬直樹氏は1946年生まれ、ぼくと同世代。69年当時、彼は信州大学全共闘議長だったという。新左翼某党派のキャップだったとのことだ。 互いのその後数十年の来し方や辿り着いた地点は違っていようと近似であろうと、それは知ったことではない。ぼくはぼくなりに、その後関与した「労働運動」や「争議」後の「自主経営企業の運営」を通じて、己と己の思考の「限界や不備や無理」を見て来た。とりわけ「全共闘」的言動に最も欠けていた思考とは、自分たちの単位社会を運営する「自治能力」=云わば『実現力、実行力、吸引力、協働構成力、「創り出す」を伴った反逆、共苦・共助の考え』に関する思想だ。その意味からは、猪瀬氏の近年の省庁や公団・公的機関への緻密な裏付けある指摘や行動力・実現力は、自治・運営の重要な一側面だと思う。 ある高名な表現者に言われたことがある。「叛乱と自治・・・。叛乱は極端に言えば、ある意味では誰にだって出来るんだ。しかし自治は難しい。それは気概だけでは実行・持続出来ないし、運営に関する無知無謀は人々をかえって不幸にするのだから・・・」

猪瀬直樹とは、ぼくを含む同世代者・近似体験者の多くが、雇用・労働・教育などがゆっくりと深く「改編」されていった80年代以降の時代を、世の変化と人々の受難を一顧だにせず(いや二顧も三顧もしてはいたのだが)、職場と生活、つまりは「仕事」という名の「収入と肩書」と「住宅ローンと偏差値偏重教育」に汲々として過ごしたことの、都政規模の確信犯的変異態なのか? そうではあるまい、彼の課題は「自治」を巡る「民」の模索ではなく、「統治」を巡る「治者」の方法論だったに違いない。市井の勤労者より罪深いと言いたいのではない。そうではなく、罪なんかではなく、それは位相の違う異次元のテエマなのだ。 身の周りのことにたぶん「屈服」したのだろうぼくたち市井の民が、政治的にも思想的にも「文化論」的にも「同時代」を生きたことにならない云わば「全共闘パパ」なのだとしたら、後継者指名を得たという意味では石原氏の言動にヨイショしたと言える猪瀬氏は、「上昇志向全共闘」の「トップランナー」なのか? 彼は、同時代を生きたと言えるのだろうか? 石原慎太郎氏の後継者指名を得るほどの「自治能力」が、「全共闘」的欠落への「回答」だとすれば、石原の「自主憲法」「尖閣上陸、自衛隊常駐」「核兵器保有論」「国家主義的学校運営」「日の丸・君が代の強制」「従軍慰安婦問題への立場」などへの無言の支持または同意という対処・振舞は、「信州大全共闘議長」猪瀬氏の何に対する「回答」であり、未来に向けたどのような提言なのだろう? 同世代者、近似の古い体験を持つのかもしれない者としては、そこのところを是非とも訊きたいのだ。![jibunwouru[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/12/jibunwouru13.jpg) 彼には、軍部や政治家よりも事態と世論を戦争へと誘導するのに力を発揮した、マスコミや世間が作り出す「空気」という力学を考察した『空気と戦争』(文春文庫、2007年)という著作があり、評価されてもいる。 願わくば、安倍・石原・橋下・大新聞・大メディアによって作られる、排外主義・競争原理統治の深化・反脱原発・改憲への「空気」の前で、自著を再読して襟を正してもらいたいところだ。 対米戦争を「負ける」戦争だとシュミレートしたのが「昭和16年夏の模擬内閣」の「日本必敗」論だと言う。 なら、対欧米戦争でなく対アジア戦争はどうなのか? 対欧米戦争に限って「バカな戦争」「無謀な戦争」とする者の論を数多く聞いて来た。 直感で言えば、その戦争観に在る「ある種のダブルスタンダード」は、猪瀬氏の「石原都政の継承=自治能力云々と国家主義の同居」という無理や、全共闘世代に於ける「60年代末的自己と80年代以降の{傍観・見過ごし}パパの併存」という矛盾と、どこかで同質なのだと思えてならない。 そんな全共闘パパの{傍観・見過ごし}が作り出した、剥き出しの競争が支配する社会・見渡せば非正規雇用ばかりが若者を覆う世、そこで生きざるを得ない若者たちは、競争と自己責任を振りかざす、例えば「維新」に投票しているのだ。 彼らは、「社会民主主義的福祉政策は、公への依存心と怠け者病を創り出す」「競争の結果、不遇に在る人へのフォローは公が行なう。我々の主張と彼らの主張、どちらが社会的コストが低く、どりらが人々が活き活きするのか勝負しようや」とする論につい期待するのだ。競争原理主義とはつまるところ君に跳ね返って来るんだよ、維新の刃はやがて投票した君に向かうのだよと言ってみても話は噛み合わない。 正社員として安定した生活を送って来たお前たちの言い分など聴きたくはないというところだ。 『論座』で見た「希望は戦争」なるコピー(2007年)の衝撃は生きており強化されていると言えよう。

彼には、軍部や政治家よりも事態と世論を戦争へと誘導するのに力を発揮した、マスコミや世間が作り出す「空気」という力学を考察した『空気と戦争』(文春文庫、2007年)という著作があり、評価されてもいる。 願わくば、安倍・石原・橋下・大新聞・大メディアによって作られる、排外主義・競争原理統治の深化・反脱原発・改憲への「空気」の前で、自著を再読して襟を正してもらいたいところだ。 対米戦争を「負ける」戦争だとシュミレートしたのが「昭和16年夏の模擬内閣」の「日本必敗」論だと言う。 なら、対欧米戦争でなく対アジア戦争はどうなのか? 対欧米戦争に限って「バカな戦争」「無謀な戦争」とする者の論を数多く聞いて来た。 直感で言えば、その戦争観に在る「ある種のダブルスタンダード」は、猪瀬氏の「石原都政の継承=自治能力云々と国家主義の同居」という無理や、全共闘世代に於ける「60年代末的自己と80年代以降の{傍観・見過ごし}パパの併存」という矛盾と、どこかで同質なのだと思えてならない。 そんな全共闘パパの{傍観・見過ごし}が作り出した、剥き出しの競争が支配する社会・見渡せば非正規雇用ばかりが若者を覆う世、そこで生きざるを得ない若者たちは、競争と自己責任を振りかざす、例えば「維新」に投票しているのだ。 彼らは、「社会民主主義的福祉政策は、公への依存心と怠け者病を創り出す」「競争の結果、不遇に在る人へのフォローは公が行なう。我々の主張と彼らの主張、どちらが社会的コストが低く、どりらが人々が活き活きするのか勝負しようや」とする論につい期待するのだ。競争原理主義とはつまるところ君に跳ね返って来るんだよ、維新の刃はやがて投票した君に向かうのだよと言ってみても話は噛み合わない。 正社員として安定した生活を送って来たお前たちの言い分など聴きたくはないというところだ。 『論座』で見た「希望は戦争」なるコピー(2007年)の衝撃は生きており強化されていると言えよう。

話は、重大だ。ぼくらは、ぼくらの言い分が、政府・官僚・財界挙げた総動員で成す新自由主義に基づく競争とそのこぼれた部分への「施し」(もちろん出来はせず、捨て置くのだが)よりも、思想的にも、そしてもちろん実質的にも人々の自立の観点からも「優位」にあることを示さなければならない。それは至難の業だ。 畢竟、それは若者・労働者個々人の「自尊」を巡る話へと行き着きそうに思う。自尊を確保出来れば社会的受難を「自分が悪い」と「擬似謙虚」に受け止める自己責任論の呪縛から解き放たれる可能性の地に立てる。当然それは自己の内に「他尊」が育つ契機となり、やがて他者もまた陥っていた自己責任論から、共に離陸する「協同」へと向かうはずだ。 新自由主義・競争原理主義には、勝者の擬歓びだけがあり、施す側の強者が居るのだ。だから、当然、圧倒的多数の敗者が居り弱者が居る。 人々が「活き活きする」というのはひとつの詐術であることは明らかなのに、届かない。 その構造の因のひとつから、80年代以降の我が世代の{傍観・見過ごし}を除外することはできないとの指摘が在る。その時期、人々がよく働く勤労者であり、今の若者よりは恵まれていたとしても「それなり」に「大変」な生活を生き、よき親であったことを前提にした上で、それでもなお、上記指摘をぼくは認めたい。そう思う。 ぼくらの世代が80年代~90年代の「働き盛り」に持ってはいなかった射程外思想とは、例えばこういう考えのことだ。 国・財界代表と全労働団体が、こんな協定を交わすような思想のことだ。 『例えば、15%の人員削減の代わりに、仕事のシェア方法を労使で工夫し、人員数は据え置き、15%の人件費削減に応じる』

つぶやき: 選挙結果が気になりますねぇ

選挙戦はもう終盤戦だそうだが、公示数日前まで、自公で過半数確保するのか?自民+維新で2/3に届いてしまうのか? がメイン課題の選挙構造だった。 夕刊紙「日刊ゲンダイ」(親小沢メディアとして有名)は言う、「たぶん選挙構造は一変している。理由は、「未来の党」の登場だ」と。

画像右側の「美しい国」提唱者の党や自称「暴走老人」の党が、押付け憲法を改憲すると公約している。 『敗北を抱きしめて』(ジョン・ダワー、2001年・岩波書店)は言っている、『押し付けたとすれば、日本国民とGHQ左派の「短期同盟」が、 旧勢力に押し付けたのだ』と。 なるほど、今日の改憲勢力にとっては「押し付けられた」のだ。そういう人が取り戻したい日本は、どの「日本」のことやら・・・。

公示直前に結党した「未来の党」への、それぞれの立場や小沢嫌いからのアーだコウだと語る論に出遭ってはいる。 しかし、ぼくはこう思う。脱原発を謳い、広範な有権者が投票できる選択枝を示した行動は評価されるべきだ、と。 その政策、脱原発・反TPP・社会保障へのスタンス・子育て/少子化対策 などなどは明確であり、 「民主党に期待し、そして裏切られた」何割かの国民と、 尖閣・竹島を利用した「国家主義」の台頭に辟易するこれまた何割かの市民が、実は願ってる政策だと言える。 つまりは、社会民主主義的政策であり、そこに小沢系が参加するのは、民主党・自由党合併時に似ている。 が、大いに違うのは、民主党は小沢に邪魔されたからではなく「松下政経塾綱領」がもともと自民党亜流だということ、小沢には当時の政治的力量は無いということ、そして福島事故という曲がり角に遭遇した後だということ・・・。 仕事仲間の高齢(ぼくより若いが)の設計士さんが「社会民主主義的・的政権を願ってはいけませんか?」と言う。「ぜんぜんいけなくはありません!」と答えたいところ、ニタリと笑って返した。 選挙区は個々の党(社民・未来など。TPPで連携できないみんなの党は残念だ)、比例区はその統一戦線『(例えば)リベラル国民会議』(とか)にという制度があれば、その『国民会議』は過半数近く取るのではないか。 夕刊紙「日刊ゲンダイ」は、「未来の党」は比例区第一党になると言う。「維新の会」がアクセス総数2300万回だと大騒ぎになったが、「未来の党」はそれより圧倒的短期間にも拘らず何と4000万回だそうで、これは有権者の半数だと書いている。 「未来の党」に過大な期待をするのではなく、その登場が選挙構図を変えたのは間違いないとも書いている。 願わくば、社民党の議席維持の為にも、「未来の党」の原初綱領持続の為にも、社民党との連携が欲しいと想っていると、 3日、「社民・未来選挙協力を合意」との記事があった。

民主党は社会民主主義的・的な党ではなかったのだから、悪夢とサヨナラするしかないが、小沢が加わろうがそうでなかろうが、 「未来の党」が翼賛体制への対抗勢力になる可能性はあるのだ。いずれにしても広範な勢力の結集軸は必要なのだ。それは、選挙にもそうだが、日頃の意思表明や行動の分野に於いてそうなのだ。

橋下は、「未来の党」へのコムプレクスからか、選挙公約発表記者会見で興奮口調で『飯田哲也氏だって脱原発への工程を示せないんですよ!』と言っていた。 早速、例の橋下ブレ~ン元経産省官僚の古賀茂明氏が「それは違う。間もなく工程を出す段階で、エネルギー戦略会議そのものを中止して工程を出させなかったのは、橋下さんです。だいたいぼくらを政治的利用するのは止めてもらいたい」とコメント。

飯田氏は、8月に『リアルな脱原発の実現シナリオ』というシミュレーションを出しているそうだ。

古賀さん!遅すぎるよ。 遅すぎるが、橋下ブレ~ンのうち、市職員アンケートの首謀者:野村などは別にして、 真面目に官僚支配打破・利権構造改革を言って来た人は離れ始めるだろう!

ところで選挙結果予想だが、各種事前調査で、自民単独過半数前後・維新50前後だそうで、民主は惨敗二桁と言っている。 なら、政権の枠組みは、民・自・公or自・維てな選択? 予測を覆せ選挙民。 正に岐路やな、

**************************************************************************************************************************************

告: 次回 http://www.yasumaroh.com/?p=15237 への抗議・反論や賛意のコメントに対する ぼくの見解をアップします。

昔、河野謙三(河野洋平の伯父)という名物参院議長が、議会運営に関して「七・三の構え」という指揮哲学を言ってそれを実行した。 その意味するところは、野党七・与党三の比重で指揮・差配してこそ、議会というもののフェアな運営が出来るという信念だった。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E8%AC%99%E4%B8%89 かつて、このスタンスを組織運営・運動推進・事業経営に採用できなかった身としては、件の拙コメントに抗議・反論なさる方にも、「我が意を得たり」とばかりに、緩やかな組織原則さえ無視して個人主義を振り回す方にも、そしてぼく自身にも、「七・三を心せよ」と言いたいのだ。 出来なかったがゆえに自戒を込めてそう言いたいのだ。 http://www.yasumaroh.com/?p=15237 は、それへの標(しるべ)の文でもある。 ちなみに、文の当該団体の中枢が「七・三の構え」に近いものを棄ててはいないと聞き及んでいる。だからこそ苦言を吐いたのだ。

日曜日 テレビ漬け。 橋下・石原 茶番劇、そして森光子さんの「放浪記」

久し振りに予定の無い日曜、TV三昧とばかりにアレコレ観ていた。

ひとつは、橋下・石原の合流茶番劇のニュースの繰り返しだ。 「合流には政策の一致が前提」と力んで語っていた「維新の会」代表:大阪市長:橋下らは、「暴走老人」と自称する元首都知事:石原のにわか作りの党が解党して「維新の会」に合流するというカタチの合流を決め、「維新の会」の代表に何とその「暴走老人」が座るというデタラメ裏技戦法を演じて見せ、 予想通り「2030年代に原発全廃を」を「原発安全基準などルール構築」に変える「調整(?)」をして見せた。 安倍が自民党総裁選に立候補する直前には、彼に「是非、うちのトップに座って欲しい」と言っていたのだが・・・。 (早速、今日安倍は維新の会を「良きライバル」と持ち上げている。合わせて三分の二をと願っているのだ) そもそも彼らの擬組織が「党」などと自称したり、民主主義を語ること自体が一種の詐術なのだ。 ボスとボスの手打ちで合流のカタチを決めたり、代表を決めたり、・・・。この作法・手続の中に既に彼らの政治思想の核心が見えている。 こうした独断性・個人プレーに「維新の会」内部から異論が出ないのなら、「私党」だと言わざるを得ない。「党」の体を為していないし、「党員」に自覚も自尊も民主主義も無い。あるのは維新ブームと石原・橋本人気にくっ付いて「議席」を確保したい邪心だけなのだ。 このドタバタ劇に有権者はどんな審判を下すのだろう・・・? まさか、このインチキを見抜けないほど有権者は無思慮だとは思えないのだが、しかし・・・。

ひとつは、橋下・石原の合流茶番劇のニュースの繰り返しだ。 「合流には政策の一致が前提」と力んで語っていた「維新の会」代表:大阪市長:橋下らは、「暴走老人」と自称する元首都知事:石原のにわか作りの党が解党して「維新の会」に合流するというカタチの合流を決め、「維新の会」の代表に何とその「暴走老人」が座るというデタラメ裏技戦法を演じて見せ、 予想通り「2030年代に原発全廃を」を「原発安全基準などルール構築」に変える「調整(?)」をして見せた。 安倍が自民党総裁選に立候補する直前には、彼に「是非、うちのトップに座って欲しい」と言っていたのだが・・・。 (早速、今日安倍は維新の会を「良きライバル」と持ち上げている。合わせて三分の二をと願っているのだ) そもそも彼らの擬組織が「党」などと自称したり、民主主義を語ること自体が一種の詐術なのだ。 ボスとボスの手打ちで合流のカタチを決めたり、代表を決めたり、・・・。この作法・手続の中に既に彼らの政治思想の核心が見えている。 こうした独断性・個人プレーに「維新の会」内部から異論が出ないのなら、「私党」だと言わざるを得ない。「党」の体を為していないし、「党員」に自覚も自尊も民主主義も無い。あるのは維新ブームと石原・橋本人気にくっ付いて「議席」を確保したい邪心だけなのだ。 このドタバタ劇に有権者はどんな審判を下すのだろう・・・? まさか、このインチキを見抜けないほど有権者は無思慮だとは思えないのだが、しかし・・・。

もうひとつは、森光子さん追悼特別番組だった。こっちは味わい深く、 米倉斉加年・黒柳徹子・池内淳子(ご生前の録画)・石川さゆり・篠山紀信・赤木春恵など親交のあった人々の言葉には重みがあった。 吉永小百合さんがナレーターを務めた「放浪記」公演2000回、『芸術座』建替記念のNHK2005年の特集番組の再放送は、 森光子さんの幼児期からを辿り「昭和を生き貫いた女役者」の圧倒的な一生を、昭和という時代を重ねて描き秀逸だった。 嵐寛寿郎の従妹だった森さんは、1920年、京都木屋町の料理旅館の女性と学生だった男性との間に生まれたという。13歳で親と死別。 戦争中は、戦地慰問団の一員として中国戦線を回った。その道中の列車の中で四つ年少の赤木春恵と出会い、以来二人の友情は続く。 赤木の「金八先生スペシャル版」での長~い「校長の反戦講話」セリフ(10分)は実体験を土台にした実に見事なものだった。 赤木は森さんを「心友」と言っており、二人は慰問団の歌唱を正座して聴く若い兵士の表情を忘れることなど出来ないと言っている。 森さんは南方の慰問先=セレベス島で空襲に遭い九死に一生を得る。 戦後大阪のお笑い舞台と創生期テレビに、58年菊田一夫に見出され東京へ、61年菊田一夫脚本『放浪記』林芙美子役で初主演、41歳だった。 以来『放浪記』芙美子を演じ続け、2009年5月、東京帝劇の千秋楽で2017回公演となった。 森さんが遺した言葉が印象的だ。 『役者はちょっと不幸な方が、いい芝居ができるのよ』 『戦争をする政府は、そうしなければならない理由があったんだと、必ず言うけれど、もしそうだとしても、 それはしてはならないんです。戦争を知っている私たちが、そのことをもっと大きな声で言う責任がある』 この言葉には、「芙美子の戦争協力」に対して舞台:菊田『放浪記』が沈黙することへの、複雑な想いが滲んでいるとぼくには思えてならない。  林芙美子は、新聞社の従軍特派員や陸軍報道班員として中国やインドネシアの前線に行き、大日本帝国の戦士たちの勇壮な「物語」を、 いくつも書き「太鼓叩いて、笛吹いて」戦争を後押ししたそうだが、ぼくは詳しく知らない。 http://toku.blog2.fc2.com/blog-entry-77.html http://www.shisokan.jp/hansei-joseigaku/onna-senso-sekinin/ http://klis.tsukuba.ac.jp/assets/files/s0711569-2011010610420116500A.pdf#search=’%E6%9E%97%E8%8A%99%E7%BE%8E%E5%AD%90%E3%81%A8%E6%88%A6%E4%BA%89′ 戦後は、一転して戦争未亡人や復員兵ら、戦争に翻弄されたふつうの人々を描く作品を次々に発表した。 戦中の国民を鼓舞する作品への非難もさることながら、その変わり身は小ざかしい処世だと多方面から論評された。 森さんは役作りに当って、自身の「慰問団」体験を動員したと思うが、彼女の二度の婚姻を含めた戦中戦後の実人生の 「ちょっと(どころではない)不幸」は、芙美子への非難をも容れた上で芙美子になり切るに相応しものだったのだと想う。 いつか『徹子の部屋』で、森さんより約一回り強若い1933年生まれの徹子さんとペギー葉山さんが「勤労動員、学童疎開」世代の責任に触れて 「語り部」になるべきだと「世代」の「伝える義務」を力説されていたのだが、世代の責任を語る人が、一人又一人と去って行く。 公的体験を伝えるということの自覚が、言い換えるとどうしても伝えたいことが、わが世代にはあるだろうか? いや、その前に、わが世代の公的体験とは何なのか? 80年以降、それぞれの場で、今日橋下旋風がまかり通るような世の、そもそもの生成過程を見過ごして来たというのが、 お前達世代の「公的記憶」の核心ではないのか?と問われれば、ぼくは否定できはしない。 (例えば、ぼくならぼくは、後に87年「国鉄分割民営化」、87年「全民労連」~89年「連合」へ、同年「総評」解散・・・に至る文脈の一環として、 つまり雇用形態・労働秩序・働く人権の根本改変への大きな一歩として「労働者派遣法」《1986年施行》を捉えていただろうか?)

林芙美子は、新聞社の従軍特派員や陸軍報道班員として中国やインドネシアの前線に行き、大日本帝国の戦士たちの勇壮な「物語」を、 いくつも書き「太鼓叩いて、笛吹いて」戦争を後押ししたそうだが、ぼくは詳しく知らない。 http://toku.blog2.fc2.com/blog-entry-77.html http://www.shisokan.jp/hansei-joseigaku/onna-senso-sekinin/ http://klis.tsukuba.ac.jp/assets/files/s0711569-2011010610420116500A.pdf#search=’%E6%9E%97%E8%8A%99%E7%BE%8E%E5%AD%90%E3%81%A8%E6%88%A6%E4%BA%89′ 戦後は、一転して戦争未亡人や復員兵ら、戦争に翻弄されたふつうの人々を描く作品を次々に発表した。 戦中の国民を鼓舞する作品への非難もさることながら、その変わり身は小ざかしい処世だと多方面から論評された。 森さんは役作りに当って、自身の「慰問団」体験を動員したと思うが、彼女の二度の婚姻を含めた戦中戦後の実人生の 「ちょっと(どころではない)不幸」は、芙美子への非難をも容れた上で芙美子になり切るに相応しものだったのだと想う。 いつか『徹子の部屋』で、森さんより約一回り強若い1933年生まれの徹子さんとペギー葉山さんが「勤労動員、学童疎開」世代の責任に触れて 「語り部」になるべきだと「世代」の「伝える義務」を力説されていたのだが、世代の責任を語る人が、一人又一人と去って行く。 公的体験を伝えるということの自覚が、言い換えるとどうしても伝えたいことが、わが世代にはあるだろうか? いや、その前に、わが世代の公的体験とは何なのか? 80年以降、それぞれの場で、今日橋下旋風がまかり通るような世の、そもそもの生成過程を見過ごして来たというのが、 お前達世代の「公的記憶」の核心ではないのか?と問われれば、ぼくは否定できはしない。 (例えば、ぼくならぼくは、後に87年「国鉄分割民営化」、87年「全民労連」~89年「連合」へ、同年「総評」解散・・・に至る文脈の一環として、 つまり雇用形態・労働秩序・働く人権の根本改変への大きな一歩として「労働者派遣法」《1986年施行》を捉えていただろうか?)

今日も「行政の仕事をどしどし民間に解放して行ってるのです。要は競争です。競争の無いところに改革はない」とうそぶく橋下が画面に居た。 「公」の任務を外注下請化し競争に晒しての費用カットを断行し、自治体労働者の自発性の解体、無条件服従化・人減らし・下請化による 労働環境とサービスの質の低下を進める者が「解放」と言い、「改革」と言う。 言葉は怖い・・・自立支援・規制緩和・おもいやり、、、、 某週刊誌の佐野真一のレポートは切り口も方法論も大問題だし、中止し謝罪すべきだが、 彼の公的記憶ならぬ、金的記憶=サラ金の零細企業向け高利の別会社の弁護活動で「連戦連勝」ということの中身=で培った 世界観・人生観・価値観の根っ子を知りたいところだ。 「維新の会」は今、その価値観を「どうしても伝えたい」と行動しているのだろうから・・・

だが、ぼくらにも「どうしても伝えたい」ことはあるんだぜ!

つぶやき:ヨーロッパには民衆蜂起の記憶があるが、日本には・・・と言うけれど

パリ・コミューン1871年は明治4年だが、明治3年という年に、引っ掛かるような感覚の記憶があった。 故・脇田憲一さんが最期まで語っておられた、ご郷里=小藩:宇和島藩の一揆、それが明治3年だったと思い出した。 脇田さんには、ぼくが関与した勤務先の組合潰し偽装破産と職場バリケード占拠闘争・その中での自主管理運営、それへのご助言、 駄小説執筆に際しての実際のご体験の述懐、資料提供や逸話のご紹介・・・、多くの場面でお世話になった。 (脇田憲一著作の書評: http://homepage3.nifty.com/luna-sy/re37.html#37-2 )

脇田さんは、1870年(明治3年)4月~の宇和島藩の「野村騒動」「三間騒動」など一連の維新後の全藩的一揆は、 打毀しから「庄屋征伐」と呼ばれる蜂起に至る、自由民権運動とも連動する世直し運動であり 「これは宇和島コミューンである」と言い続けておられ、 「宇和島コミューン」に、現代左翼の混迷を解くヒントや再生の可能性を見定めておられた。

明治初期にはまだ産業社会は始まったばかり、農民は85%前後(ちなみに江戸末期の武士比率は約7%)だった。 工場労働者ではないし、プロレタリアという括りには無理があるが、八割を超える農民が封建国家の財政と一割以下の武士の「食」を支える生産者層であったことは間違いない。何が「侍ジャパン」だ! 宇和島藩の世直し運動は、貧農小作だけでなく富農・庄屋層・元武士・新政府県官吏や調停に奔走した初期自由民権派インテリまでを糾合する陣形で闘われ、一時新政府県令に要求項目を呑ませ休戦協定を結び、自治が始まる手前まで行ったという。やがて、廃藩置県で全国に配置された新知事の協定破棄の騙まし討ちと武力を伴う強権的指揮に敗北を余儀なくされる。

脇田さんは言っていた。宇和島コミューンは、現代で言う、生産労働現場・消費や居住の生活現場・生活困窮者の自立・地方自治や地域課題への市民運動などを、守備範囲に抱えていたぞ。今日、例えば労働運動は、何故「非正規雇用者の問題を我が事とできないのか」、勤務先の事情に縛られてか電力産業からの真綿の支配が強大なのか、大企業労組は何故「反原発を打ち出せないのか?」と問うておられた。 http://blog.goo.ne.jp/hama8823/e/68d203c92ddcdeb5635d6f255abb17c5 脇田さんは、職場の利害から出られない(出ようとしない)労働運動、自身の働き方や労働の影響結果(例えば公害・農薬漬け・騒音・道路公害など)を質せない(質さない)住民運動、自らもまた生産者であることを忘れ、時に消費者エゴに終始しがちな複眼を失った生協とその組合員・・・・、 これら互いが互いを問い合う(気付きあう)緊張関係を内に抱えもって融合する思想と行動が、自治・自営・共助のコミューン思想だと語られ、 地域のコミュニティ・ユニオンなどといっしょになって「トータル・ユニオン」を提唱され結成された。 脇田さんは、故郷宇和島の明治初期の一揆に在った叛乱と自治・コミューン思想に現代への教訓を求め続け、最後の十数年 ライフ・ワーク「宇和島コミューン評伝」の調査・執筆に没頭され、その完結に至ることなく2010年11月他界された。ご無念だったと思う。合掌!

明治維新に対して「自由民権一揆」という歴史的位置・・・。ならば今、あの「維新」に対して、どんな位置取りを作り始めるのか・・・ぼくらは。

明治初期の民衆運動、明治に入ってからの一揆・世直し運動(http://www004.upp.so-net.ne.jp/pre_toke/religion/nenpyo/chronological_table.htm)の多くが旧・武士階級:不満士族の反新政府行動に誘発されたという見解に、強い異論を語られたのだがその時の言い回しを憶えている。 『そういう見解は、パリ・コミューンは、対独講和反対や反独ナショナリズムや パリ恋しの愛国思想によって成り立っていたと言うのと同じです。 市民の側の主体性を見たくない者の偏見に満ちた言い分です。 中国革命のヘソは満州族「清」王朝に対する漢民族の反「清」民族主義だとか、 60年安保闘争は戦勝国アメリカ憎しの反米ナショナリズムによってあんなに盛り上がったとだけ繰り返す、 叛乱する民の心を知らない者の発想です。確かに、叛乱の時期というのは、主体の側で制御し通せるなら ナショナリズムが叛乱にとって援軍でもある、と相場が決まっていたのも事実やね。けれど、それらは一要素であって核心ではない』 民族主義やナショナリズムとは切れていただろう、農民層の反政府蜂起の例として、「秩父困民党」の闘争を想い出す。

![4ad58ec27320202d35783730309862d92-1024x315[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/11/4ad58ec27320202d35783730309862d92-1024x31511-221x300.jpg) 【追記】 1884年(明治17年)、 11月1日~11月9日、自由民権運動影響下の 秩父困民党による農民層の対明治政府武装蜂起(いわゆる「秩父事件」)。 この事件を知った高校生期、「秩父コンミュン党」とダジャレってた。 http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id320687/ http://www.amazon.co.jp/%E7%A7%A9%E7%88%B6%E5%9B%B0%E6%B0%91%E5%85%9A%E7%BE%A4%E5%83%8F-%E4%BA%95%E5%87%BA-%E5%AD%AB%E5%85%AD/dp/4404032420 http://www.youtube.com/watch?v=RRx8EBp6eMk http://books.google.co.jp/books/about/%E5%BE%8B%E7%BE%A9%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%81%A9_%E4%BB%81%E4%BF%A0%E8%80%85.html?id=G5gyAQAAIAAJ&redir_esc=y http://books.google.co.jp/books?id=rKrTAAAAMAAJ&hl=ja&source=gbs_book_similarbooks

【追記】 1884年(明治17年)、 11月1日~11月9日、自由民権運動影響下の 秩父困民党による農民層の対明治政府武装蜂起(いわゆる「秩父事件」)。 この事件を知った高校生期、「秩父コンミュン党」とダジャレってた。 http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id320687/ http://www.amazon.co.jp/%E7%A7%A9%E7%88%B6%E5%9B%B0%E6%B0%91%E5%85%9A%E7%BE%A4%E5%83%8F-%E4%BA%95%E5%87%BA-%E5%AD%AB%E5%85%AD/dp/4404032420 http://www.youtube.com/watch?v=RRx8EBp6eMk http://books.google.co.jp/books/about/%E5%BE%8B%E7%BE%A9%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%81%A9_%E4%BB%81%E4%BF%A0%E8%80%85.html?id=G5gyAQAAIAAJ&redir_esc=y http://books.google.co.jp/books?id=rKrTAAAAMAAJ&hl=ja&source=gbs_book_similarbooks

歌遊泳: 市民シャンソン講座から 1871年5月パリ・ロワール通のバリケードへ

尖閣・竹島とシャンソンそしてパリコミューン

市民シャンソン講座の発表会に親しい知人が出ると聞き、市のホールへ出かけた。それがキッカケとなって、YouTube などでシャンソンを聴くこと多いこの頃。

シャンソンは、ごく私的な愛の物語を唄う時も、『その輝き・蹉跌・再生は、「時代」が抱えることになるだろう社会的「失意・栄光・憤怒・希望」(公的記憶=パブリック・メモリー)と共振しているんだよ』とつぶやいている。

その上で、『それは何処にも誰にも譲れない、私だけの、個的な尊厳に関わる事柄なのさ』とささやいてもいる。

シャンソン。それは、道理と憲法に反する職員条例を強行して恥じない精神になど、決して宿らない種類の文化なのだ。

『さくらんぼの実る頃』はパリ・コミューン(1871年)の、『美しき五月のパリ』はその約100年後:1968年パリ五月の、その渦中に生まれた。

『サン・トワ・マミー』『雪が降る』『ろくでなし』で有名なサルヴァトール・アダモはシチリア生まれのベルギー籍で、自作の歌を多言語で唄っている。

『時は過ぎてゆく』の作・歌唱のジョルジュ・ムスタキはギリシャ系ユダヤ人である両親の亡命先エジプトで生まれ、17歳でパリへ来て、そして、永い歳月を経て、「在仏地中海人」と自称するアイデンティティに辿り着いた。

これらの歌は国境や民族を越えたい者共通の財産なのだ。

『さくらんぼの実る頃』 イヴ・モンタン

http://www.youtube.com/watch?v=ncs4WlWfIZo

『美しき五月のパリ』 加藤登紀子

http://www.youtube.com/watch?v=m-9vdTyuUj0

『ろくでなし』(原題は「不良少年」) サルヴァトール・アダモ

http://www.youtube.com/watch?v=BM_2igjbxjc&feature=related

『時は過ぎてゆく』 金子由香利

https://www.youtube.com/watch?v=zHCDzGHBz5Q

『さくらんぼの実る頃』はジブリ映画『紅の豚』で知った加藤登紀子さんの歌唱を含めて、それぞれに味がある。その中でぼくはナナ・ムスクーリさんが唄っている版が大好きなのだが、その理由はこうだ。イントロからラストまで流れるギリシャ風・エーゲ海風アレンジ旋律の伴奏と、彼女の澄み切ってピュアな声質によって、パリ・コミューンの精神が蒼い地中海と全ヨーロッパの空を貫いて鮮やかに響き渡っているような気分にさせてくれ、この曲と歌詞が捧げられたという、パリ・コミューンの渦中に散った若い看護助士ルイーズの物語を思い起こすからだ。

http://www.youtube.com/watch?v=jycvRlQI_hw

パリ・コミューン:1871年3月18日~同年5月28日、市民の蜂起によりパリに実現した自主管理政府。「普仏戦争」(1870、7~1871、2)とは、やがてドイツを統一するプロイセンとフランスの戦争だ。開戦直後たちまち敗色濃厚となったフランスはナポレオン3世自身が捕虜となり退位、9月4日臨時国防政府を設け第三共和制の成立を宣言し戦争続行。

が、ビスマルクによって完成された統一ドイツの圧倒的軍事力の前に形勢変わらず、70年末~71年明けにかけてパリはプロイセン軍によって完全包囲された。市内は飢餓状態的食糧不足に陥る。71年1月28日、国防政府はプロイセンに対して正式に降伏する。

2月、ティエールを首班とする、降伏後の和平交渉を担う臨時政府が誕生、ボルドーに国民議会を召集した。フランス有数の鉱物資源宝庫=アルザス・ロレーヌ地方の割譲などの交渉経過に、多大な犠牲を払ってパリを防衛したパリ市民は降伏を認めず、3月18日市内各所で蜂起した。市庁舎を占拠し、18日夜にはパリ市民による自治政府:パリ・コミューンが誕生する。

ヴェルサイユに本拠を移し構えるティエール政権は5月に入るとドイツの支援を得て、中旬には、コミューン内の内紛情報も得て、パリ総攻撃へ向け最終準備に入った。パリ市民は総出で各主要道路にバリケードを築き「来たるべき日」に備えた。5月中旬サクランボの季節、籠いっぱいの実を抱えてロワール通りのバリケードにやって来た二十歳の看護助士ルイーズ。彼女は言った。「わたしにも、できることがあるはず・・・」。 数日後、コミューン軍最前線の「野戦病院」に彼女は居た。

5月21日、国民議会派軍がパリ市内入城。市内各地で壮絶な戦闘が始まった。コミューン軍は善戦したが、5月28日のペール・ラシェ-ズ墓地の戦闘を最後に力尽きる。 多くのパリ市民とコミューン関係者が虐殺され(通説:3万人)、セーヌ川の水が赤く染まったと伝えられている。 逮捕者4万人、内処刑多数(300~10,000、諸説あるが四桁だとされている)。 1871年3月18日から5月28日まで、歴史上初の労働者・市民による自主管理政府=自由社会主義パリ・コミューン72日間の短くも濃い命、その死とともに逝ったルイーズ。彼女は、パリ・コミューンの記憶とともに、『さくらんぼの実る頃』の歌の中に、伝説となって今も生きている。

コミューン評議会内部の対立と混乱は、コミューンを維持する方法論(多数派=人民独裁論派VS少数派=多様勢力との連立論派)を巡る現在も続く古くてお馴染みの「未完の論争」だが、それはさて置き今は、間違いなく現代社会へ受け継がれた財産と言うべき、コミューンの混乱の中から発せられた政策の数々に、パリの人々が血で贖って得た「近代の智恵」をこそ見たい。

コミューン、それは選挙権・被選挙権・言論/結社の自由等の剥奪の上に、**主義を標榜する「塔」によって上から築かれた政府ではない。

パリ・コミューンの遺産=「婦人参政権」「無償義務教育」「児童夜間労働禁止」「政教分離」「主要公職公選制」など

BobbejaanSchoepen(ぼくには読めません)というベルギー籍の歌手、2008年83歳での収録歌唱。味わい深い。こういうジイサンになりたい!

http://www.youtube.com/watch?v=B8VQnDxY8Yw&feature=BFa&list=PL0C216C92913B3BC1

つぶやき: 尖閣・竹島を考える ②明治‐平成、二人の国民作家。中・朝への眼差し

月刊誌・週刊誌が『どうすれば勝てるか、日中文明の衝突』(月刊文芸春秋)、『中国よ、日本が勝つ』(週刊現代)、 『中国5万人スパイ軍団、日本壊滅マル秘作戦』(週刊大衆)、と吠えれば、 夕刊紙が『尖閣戦、中国軍一週間で壊滅』『尖閣奪還作戦、自衛隊24時間で制圧』(いずれも夕刊フジ)と煽る。

2003年、イラク戦争。 「フセインが大量破壊兵器を持っている確かな証拠を、アメリカから示された」と語った首相小泉が、「その証拠とは何か?」と問われ 「それは軍事機密なので言えない」と答え、イラク戦争支援を打ち出した。党首討論では 「フセイン大統領が見つかっていないから、大統領は存在しなかったといえるか」 という小学生以下の詭弁さえも堂々と披瀝したのである。 http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/stop_iraq_bill2.htm 報道各紙・各誌は追随し、政府調達機に乗り込み「イラク取材」と称する物見遊山を決め込み、戦闘地域ではない後方キャンプから「現地報道」と称する「官製情報」の垂れ流しを繰り返した。、当のアメリカでさえ、大量破壊兵器云々のブッシュ・チェイニー・ラムズフェルド「ならず者」三巨頭の「言い分」がデッチ上げだったことが、コリン・パウエル元国務長官の「人生最大の恥」とのコメントまで付けた「誤情報告白」などもあって、今や「常識」となっているというのに・・・。日本の紙・誌は自らの不明を恥じて「官製情報垂れ流し」を検証したか?あるいは当時の為政者の「虚言」を問い直し、その壮大な「虚構」に切り込んで来たか?

先日来の、森口なにがしのIPS細胞の世界初の移植手術ネタに踊った報道は、東大・東大病院などの森口が演出する構図に在る「権威」に平れ伏し、検証を怠った結果だと他の大新聞が言う。 フセインの大量破壊兵器、小泉のウソ・・・、その片棒を担いだ構図を「怠った」とは言わない。「怠った」? 厚かましい。「怠った」というのは、意欲や意志はあり、方向は確保していたが、斯く斯くの理由で図らずも検証作業を果たせなかった、つい怠った・・・無念。そういう場合に用いる言葉だ。君たちに使って欲しくない。 イラク報道・森口報道・・・それは「官製情報」と「権威」の前で何の疑問もなく、だから「取材内容」を垂れ流し、情報発信者の側に立ってその「代弁」をするしか能のない、君たちの本性を示す出来事だ。 そういう報道者が、今、いっせいに冒頭のような報道を繰り返しているのだ。見ておこう。こうやってマスコミは「戦前」を誘導し、「開戦」を推進し、「戦争」を報道し、「銃後」を作るのだ。

****************************************************************************************************************************************************

漱石は、日露戦争(1904年2月~1905年5月)の正にその同時期に、つまり国威発揚・好戦気分・イケイケ報道の真っ最中に、連載著作でこう言っている。 『大和魂!大和魂!と新聞屋が云う。大和魂!と掏摸(すり)が云う。大和魂が一躍して海を渡った。英国で大和魂を演説する。独逸で大和魂の芝居をする。東郷大将が大和魂を有(も)っている。肴屋の銀さんも大和魂を有っている。詐欺師、山師、人殺しも大和魂を有っている。大和魂はどんなものかと聞いたら、大和魂さと答えて行き過ぎた。五六間行ってからエヘンと云う声が聞こえた。三角なものが大和魂か、四角なものが大和魂か。大和魂は名前の示す如く魂である。魂であるから常にふらふらしている。 誰も口にせぬ者はないが、誰も見たものはない。誰も聞いた事はあるが、誰も遇った者がない。大和魂はそれ天狗の類か』(「吾輩は猫である」) 『吾輩は猫である』は日露戦争の只中と直後、戦勝祝賀の提灯行列・ポーツマス講和への「軟弱外交」抗議・「極東ロシア領土の一部を奪うまで止めるな」世論・日比谷焼打ち事件・・・・そうした世情の中、1905年1月から翌年8月まで連載された。

漱石は1900年(明治33年)9月~1903年(同36年)1月の間、文部省から英語学研究(悩ましくも「英文学研究」ではない)という命を受け英国留学している。官費留学であった。研究内容への違和感、会話力のハンディ、アジア人差別(漱石は一際小柄だった)などに悩み、知られている通り失意と衰弱の日々を送った。 漱石が、西欧近代を見せ付けられ圧倒されながら、自己を支えるに大和魂・武士道・天皇・神道を持ち出して対抗するのではなく、『西欧を貪欲に学びつつ、しかも十九世紀風の西欧本位の見方にとらわれず、また国粋主義に陥らず、自分たちが進むべき路を、その文筆活動によって示そうとした』(平川祐弘『内と外からの夏目漱石』、河出書房新社)ことはその後の文筆活動に明らかだ。 ところで、自分たち=すなわち明治以降の日本・日本人=が進むべき路、漱石が構想し願望する近代国家とは、どういうことだったのか。西欧近代を師としながら、その模倣ではない路。西欧近代が、20世紀現代に至り帝国主義的拡張合戦に終始する姿を目撃しながら、そうではないもう一つの近代国家というか、西欧近代とは違う明治日本を構想していたのだろうが、富国強兵・殖産興業という国策、日清・日露の戦争は、それ(もう一つの近代国家)と相容れるものではなく、大逆事件・日韓併合(1910年)が「漱石構想の無理」の最後の結論を刻印するのだった。 『村上春樹と夏目漱石 -二人の国民作家が描いた《日本》- 』(柴田勝二著、祥伝社新書)は、漱石にとってあるべき明治とは、国家として西欧列強と拮抗し得る国力を備えても、戦争と侵略による国家の拡張という路を歩まない国、個人として「自由と独立と己れとに充ちた」(『こころ』)近代的自我を人々が獲得しても、福澤諭吉が「一身独立して一国独立す」(『学問のすゝめ』)に込めた「西欧列強の学問である『実学』を吸収して国力を増強し対峙する」為の近代の功利主義的な(「奪亜入欧も辞さぬ」康麿記)学問ではなく、「自由と独立と己れ」の確立を求める学びの路、それであったと論じている。

1905年、第二次日韓条約により韓国は日本の仲介なしには他国と条約を結べなくなり、つまり外交権を剥奪され、伊藤博文が総監に就任し「保護国」化する。1907年、第三次日韓条約では外交・内政にわたって韓国の自律性は奪い取られる。1908年には、日本は併合指針を決定し、韓国の司法に関する覚書の調印があり、韓国の主体的な法権は剥奪される。1910年、西欧列強の同意を取り付け、国際的に韓国併合を遂げた。 なお、日本政府が閣議において正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所轄とする旨決定し、島根県知事名で告示第40号をもって公示し島根県に編入したのは、韓国併合へ向かう途上の1905年1月~2月のことであった。当時韓国は何の抗議もしなかったというが、当時のドサクサ情勢からして故あるところではある。 『こころ』執筆は1914年4月~8月「朝日新聞」への連載で、第一次世界大戦直前の時期だ。大正(1912~)に入った日本は、戦争と侵略による国家の拡張という明治以来の「物語」を続け、「もう一つの近代国家」への路を採らなかった。前述の柴田によれば、『こころ』の奇妙な人物設定(例えば、先生が他人である私に遺書を託す、など)や先生の自死は、執筆前10年への漱石の思想だという。友人Kを出し抜き、策を弄して「お嬢さん」を奪い取った先生の後年の自死は、明治天皇の崩御・乃木希典の殉死・明治の精神に照らした自己処罰などと言われてきたが、どうも腑に落ちないと言う。「明治」であり漱石の分身でもある先生の自死は、明治の精神に殉じたのではなく、逆に、「大正」たる「私」に戦争や侵略や強奪に終始した明治とは違う時代を期待しつつ、そうはならかった明治を恥じ、明治に決着をつけようとしたものだという。そして歴史に明らかな通り、もちろん「大正」以降もそうはならなかったのである。

『こころ』の物語としての不自然さも、先生・K・私のポジションの奇妙も、あるいはお嬢さん=奥さんを巡る男女間の不自然さも、漱石的寓意の機構の中で、それぞれ明治日本・韓国・大正日本・韓国の文化・抵抗運動の志士や人々などを表象する存在として描くことの難儀ゆえのことだと言う。 柴田によれば、『こころ』で明治日本たる先生にお嬢さんを奪われるKはコリアのKで、Kがかつて「突然姓を変えて周りを驚かせた」というエピソードは「創氏改名」をほのめかしている、となる。『それから』で明治日本たる代助が、友人平岡から奪うその妻三千代は、「三韓」や「三千里」から韓国を想起させるし、『門』では同じく明治日本宗助が友人安井からその共棲者お米を奪うのだが、「安」は安重根(アン・ジュングン)を想起させる、となる。 漱石に問い質すしかないが、一国の・一民族の文化的独自性を無化するような振る舞いは、いかに近代国家たらん・西欧列強に伍さんとする足掻きだとしても、自罰に値する恥ずべき事柄だったというのが『こころ』の核心であり、漱石の言い分だったとする柴田の説に、ぼくは、異論を差し挟む識知を持たない。 徳川世を嫌い、西欧近代に学ぼうとした漱石が、ないモノねだり的に構想した幻視の明治日本は、その後一度も現実のものにはならなかった。 漱石の不快は極まって行くのだ。

『村上春樹と夏目漱石 -二人の国民作家が描いた《日本》- 』(柴田勝二著、祥伝社新書)が述べる村上春樹に関しては彼を殆ど読めていないので後日とします。 20世紀日本にとっての中国、20世紀日本の陰画としての20世紀中国、それ抜きには現代日本を語れない中国。 著作に何度も登場するという、春樹にとっての中国、各位はご承知でしょう。教えて下さい。

誇大史: ①倭人のアイデンティティに学ぶ

尖閣・竹島、東アジアの海洋・・・・・・ 「魏志倭人伝」等に登場する倭人の 「海峡を跨ぐアイデンティティ」に学ぶ。

これを語ると、たいていの人は「現代に古代史を持ち込まないでくれるか!」とか、「悪名高い日韓同祖論か?」と返して来るのだ。 これ、とは「魏志倭人伝」にも描かれた「邪馬壱国」を含む領域「倭」のことである。 同祖論?朝鮮族にあらず、後代の「日本国」に非ず、すなわち「日朝」いずれでもなく、かつ海峡両岸(半島の最南部と、列島九州島の北部)にも居住した倭人、それは海の民だった。 では、倭人とは誰のことか?

![300px-Three_Kingdoms_of_Korea_Map12[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/10/300px-Three_Kingdoms_of_Korea_Map1213-249x300.png) 朝鮮史によれば、現在の遼東半島青島(チンタオ)辺りを始祖の地として、朝鮮民族は形成された。これを古朝鮮(コチョソン)という。古朝鮮が南下して行き朝鮮族の地を拡大して行ったという。南下拡大という限り、半島の南の方には古朝鮮ではない種族が居たか、無人の地であったかなのだが、南には5000年前とされる古朝鮮の誕生より遥かに古い「人類生存」の痕跡たる遺物が当然大量に発掘されてもいるので、古朝鮮が古朝鮮ではない人々が居た南に進出して行ったということになる。一世紀には、半島に、朝鮮族の古代準国家(馬韓・辰韓・弁韓)が形成されて行く。 やがて四世紀~七世紀にかけては「三国時代」と呼ばれる古代国家、高句麗(コグリョ)・新羅(シルラ)・百済(ペクチェ)の時代となる。新羅が統一(676)するまで大国中国の半島支配策も絡み抗争は続いた。

朝鮮史によれば、現在の遼東半島青島(チンタオ)辺りを始祖の地として、朝鮮民族は形成された。これを古朝鮮(コチョソン)という。古朝鮮が南下して行き朝鮮族の地を拡大して行ったという。南下拡大という限り、半島の南の方には古朝鮮ではない種族が居たか、無人の地であったかなのだが、南には5000年前とされる古朝鮮の誕生より遥かに古い「人類生存」の痕跡たる遺物が当然大量に発掘されてもいるので、古朝鮮が古朝鮮ではない人々が居た南に進出して行ったということになる。一世紀には、半島に、朝鮮族の古代準国家(馬韓・辰韓・弁韓)が形成されて行く。 やがて四世紀~七世紀にかけては「三国時代」と呼ばれる古代国家、高句麗(コグリョ)・新羅(シルラ)・百済(ペクチェ)の時代となる。新羅が統一(676)するまで大国中国の半島支配策も絡み抗争は続いた。

一方、中国の史書に拠れば、朝鮮半島のさらに先に朝鮮族ではない倭人が居り、その倭人の本拠地は三世紀の魏志倭人伝まで判然としていないが、中国歴代王朝の史書には古くから倭人が登場している。古いものから順に挙げると、 『論衡』 *周:BC1046~BC256 「周の時、天下太平にして、倭人来たりて暢草を献ず」 (周代は列島の弥生時代前期に当る。暢草は酒に浸す薬草。倭人がそれを献上して来ていたと言うのだ)

『漢書地理志』 *前漢:BC:206~BC8 「夫れ、楽浪海中、倭人有り。分かれて百余国を為す。歳時をもって来たり献見すと云ふ」 (楽浪郡は、前漢の武帝がBC108年に衛氏朝鮮に設置した四郡の一つ。郡都は現在のピョンヤン付近。その眼前の海を越えた処に倭人は居るという訳である)

『後漢書東夷傳』 *後漢:AD25~220 「建武中元二年(57年)、倭奴国、貢を奉じて朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす。」 「安帝、永初二年(107年)倭国王帥升等、生口160人を献じ、請見を願う」 *生口=奴隷 (大夫が居る倭奴国は「倭」の南の果てに在ると言っている。江戸時代に博多湾:志賀島で発掘された「漢委奴國王」の金印を受けたのは、倭人が九州島北部に{天孫降臨}して構えた本拠地の主であり、金印の読みは教科書が教えるところの「漢の倭の奴の國王」ではなく、従って「奴国」という「倭国」の一分国の王ではなく{本社が支社を通り越して一営業所所長に支社章を授けるがごとき、冊封制度の先の分国に金印を授ける事例無し。}{漢が冊封制度下の国に対して「漢の**の**」と三段表記した例は無い}、「漢の倭奴(イド)国王」であり、その地は中国が認識する「倭」域の正に極南界だと言っているのだ。) また、「倭国」「倭奴国」については、後代の史書にこう記述して混乱防止策も講じている。 【 『随書』:「安帝の時(106~125)、又遣使が朝貢、これを倭奴国という」 『旧唐書』:「倭国とは、古の倭奴国なり」 】 (たそがれ自由塾説:倭の固有名詞は「イ(ae)」「ヱ」「井」であり、「奴」は「匈奴」などにも見られる卑字蔑称。ちなみに、属国への蔑称は、例えば「匈奴」は=「凶悪な野蛮人」、「鮮卑」=「鮮やかなまでに卑しい」、「女真」=「女しかいない(男尊女卑観に基づいて)」などがある。「倭奴国」の固有名詞の部分は「倭」であり、それは発音ともども引き継がれて行く。「邪馬(これまた蔑称)壱国」なら「壱(一)」、「日本」の「日」、いずれも「倭」の音を継いでいる。今日、中国語「イーベン」、韓国語「イルボン」)

『魏志倭人伝』 *正しくは『三国志:魏書巻三〇「烏丸鮮卑東夷傳、倭人の条」』 *魏:220~265 「倭人は帯方郡東南の大海の中に在り、山島に依り国邑を為す。もと百余国。漢の時、朝見する者有り、今、使役通ずる所、三十国。」と始まる。 (以下、方角・位置関係、距離、行程が述べられ、経済生活や日常習俗《黥面文身=魔除けの刺青、海女漁法など》の観察記述があり、最後に外交や政治が論じられている。それは夫余・高句麗・東沃沮・挹婁・濊・馬韓・辰韓・弁辰・倭人の九条からなる東夷傳全体にほぼ共通する手順だそうだ。最後に倭の中枢たる「邪馬壱国」に到るのだが、その所在地は日本古代史の大論争点でもあり九州説・大和説入り乱れての混迷にある。) (239年景初三年、卑弥呼、難升米らを魏に派遣。親魏倭王の印・銅鏡100枚など拝受。240年、魏の使者、倭国を訪問。卑弥呼が受けた鏡とされた三角縁神獣鏡は、すでに500枚出るという奇怪。存在せぬ年号=景初四年の刻印のものさえある。???倭国内製だろう・・・)

言えることは、古代中国が史書に記述した「倭」理解は、一貫して同じものを指しておりそれは動いてはいない。魏志以降の史書でもそれは変わらない。途中で、違うものを指すなら但し書きが要る。ノン注、すなわち但し書き無しならば、「読者諸君が御承知の、あの楽浪海中の、あの極南界の、あの帯方郡東南の大海の中の、あの「倭」が・・・」、と表しているのだ。 例えば、有名な「倭の五王(讃珍斎興武)」の倭王武の上表文が登場する「宋書」だけが、違う「倭」を言っているなどということはない。そこで言う「倭」が近畿大和天皇家なら、遡って「漢書地理志」に言う「楽浪海中」も、「後漢書東夷傳」に言う「極南界」も、「近畿大和」でなければならない。正史とはそういうものだ。但し書きなき継続した呼称の指し示すものは一貫して同じでなければ読み下らない。

言えることは、古代中国が史書に記述した「倭」理解は、一貫して同じものを指しておりそれは動いてはいない。魏志以降の史書でもそれは変わらない。途中で、違うものを指すなら但し書きが要る。ノン注、すなわち但し書き無しならば、「読者諸君が御承知の、あの楽浪海中の、あの極南界の、あの帯方郡東南の大海の中の、あの「倭」が・・・」、と表しているのだ。 例えば、有名な「倭の五王(讃珍斎興武)」の倭王武の上表文が登場する「宋書」だけが、違う「倭」を言っているなどということはない。そこで言う「倭」が近畿大和天皇家なら、遡って「漢書地理志」に言う「楽浪海中」も、「後漢書東夷傳」に言う「極南界」も、「近畿大和」でなければならない。正史とはそういうものだ。但し書きなき継続した呼称の指し示すものは一貫して同じでなければ読み下らない。

【参照】 *「倭の五王」を巡って、『宋書倭国伝』 * 「遣隋使の謎」「日出づる処の天子」を巡って、『隋書俀国伝』 http://www.yasumaroh.com/?p=7619 http://www.yasumaroh.com/?p=7646 http://www.yasumaroh.com/?p=7655 さて、「邪馬壱国」の謎解きについては、「朝まで生誇大史」をしたいところだが、 ここでは通称『魏志倭人伝』に登場する、「倭」の場所を示す重要かつ目からウロコの二つの文言を示しておきたい。 一つは、「倭人の条」の前条は「韓の条」(馬韓・辰韓・弁辰)なのだが、その冒頭にある文だ。 『韓は帯方の南にあり、東西は海を以って限りとなし、南は倭と接し、方四千里ばかり。』 「接し」・・・、つまり韓と倭は、接している・地続きだ、と言っている。東夷伝には海を隔てている場合の表現は「渡る」などと何度も出て来るので、「接し」は地続き状態を言っていることがよく解かる。 「倭」地は、韓と接していたのだ。これが、一つ目。 二つは、倭人の条の冒頭導入部の「・・今、使役通ずる所、三十国。」に続いて登場する、帯方郡から倭に向かう行程を述べる文の最初の行だ。 『郡より倭に至るには、海岸に循(したが)いて水行し、韓国を歴(ふ)るに、乍(たちま)ち南し、乍(たちま)ち東し、其の北岸、狗邪韓国に到る、七千里。』 上記「其の」は、倭に至るには、を受けての文脈から「倭の」としか読めないのだが、さすれば「倭の北岸、狗邪韓国」という地平が立ち現れるのだ。倭の一部分たる地「狗邪韓国」に到る・・・、そこは倭の北岸に当るのだ、しかる後に「始めて一海を度(わた)る」と(通称)魏志倭人伝は云っているのである。

最早疑う余地は無い。倭とは、黥面文身・没水捕魚の海洋の民=倭人が棲息する領域であり、海峡の両岸を縦横に行き来し、 「北岸:狗邪韓国」=伽耶の洛東江流域と「南岸:九州島北部」を陸のダブル本拠としていた海洋種族だ。 半島内情勢に締め出されてか、ある時(紀元前後か?)「南岸:九州島北部」を本拠と定め大移動(古事記に言う{天孫降臨})、 やがて三世紀の「邪馬壱国」から宋や隋と外交・交易する「倭国」となって行く。 半島内「倭」は早期に消滅、朝鮮半島は高句麗・新羅・百済の永い時間の抗争・割拠を経て、唐による冊封下、百済「白村江の戦」敗北、再度の滅亡、新羅による統一(676)へ至る。 九州島「倭」は、七世紀東アジア大戦争=唐・新羅連合VS百済・倭連合の「白村江の戦」(663)大敗北をきっかけに滅亡。 近畿大和王権は「壬申の乱」(672)を経て「親唐王権」=大海人皇子(天武朝)から701年「日本国」へと進む。 その王権は故あって「倭」の歴史・伝承・文物・古の大移動(「古事記」にいう天孫降臨)・古代国内平定譚・外交史・戦史など、そっくり頂戴した。 人々の記憶・各地に残る伝承・外国の史書などとの整合性の「つくろい」に腐心し、年月を費やした(諸説あるが、681年天武による編纂事業開始勅命、720年・養老四年・舎人親王らの撰により完成とされる。何と39年を要したことになる)事業である正史「日本書紀」は精度高く、「倭」「倭国」の実像を隠し遂し、近畿大和王権像を確立した、 かに見えた。 が、実は次々と綻び始めているのだ。

例えば、『隋書』にある600年の「倭」からの遣使事績の記事が何故か日本書紀には無い、日本書紀が小野妹子らを派遣したと言う607年の遣使記事はというと、有名な国書について記載されていない。 しかも派遣先を「唐」(618年からは唐なのだ)と記載してある。日本書紀:推古紀:推古15年(607)『七月、大礼小野妹子を大唐に遣わす。』 『隋書』に拠れば、その国書の文言『日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙(つつが)無きや』(何故か学校ではここまでしか教えられないが)の後にはこうあるのだ。『阿蘇山有り。其の石、故なくして火起こり、天に接する者、俗以て異と為し、因って祷祭を行なう。』・・・・・・。 この王者の統治域がどこであるかは明らかだろう。 そもそも「日出づる処の天子」は実在が疑わしいとされる聖徳太子(らしい)と教えているが、彼は推古天皇の摂政であって天子(王)ではない。 国書において地位を僭称するか! 無理に無理を重ねる正史解説なのだ。 常套句「中国使節が嘘を付いた」「南と東を取り違えた」「編者のケアレスミスだ」「誤字・誤記」「斯く斯くの事情で伏せた」・・・・・・、 原子力ムラならぬアカデミズム世界の古代史ムラが、とにもかくにも「近畿大和王権史観、記紀中心史観」に合うように自由自在・なんでもありの説明を繰り返して築き挙げたムラは強大だ。ムラに「真史」を語る若き学究の徒が現れるのは何時のことか? 永久に無理かもしれない。 『たそがれ自由塾』を閉められない所以だ。

元始、境界とは無縁の 輝く海があった。 そこは海峡を跨ぐ海の民:倭人の棲むところであった。

次回予告:尖閣・竹島を考える ② 明治・平成 二人の国民作家(漱石・春樹)に見る「朝・中」への眼差し

自民総裁に復帰した「美しい国」の元首相と、東アジア

東アジアの地理的かつ歴史的な俯瞰の中で 尖閣・竹島を視たい

自民党総裁選は、厭な拙予想( http://www.yasumaroh.com/?p=15145 )が的中してしまい、安倍元首相が勝った。「日本を取り戻す」なる大合唱の中で行なわれた総裁選び、尖閣・竹島・「従軍慰安婦」へのただ一種類の「言い分」・・・。もちろん、他の候補が勝ったところで大勢に何か影響がある訳ではないのだが・・・。 どの新聞だったか忘れたが「自民党は、曲りなりの国民政党から、思想的には極右少数政党になり下がった」と論じていた。「リベラル保守・保守護憲から中道まで、巾のある国民政党だったのに・・・」とは、いささか能天気な分析だ。 が、民主党政権の「社会民主主義」(?)からの撤退・変身・放棄(いや松下政経塾DNA塾是の本領発揮政権)が、自民党の選択肢を狭め一隅へ追いやり、加えて尖閣・竹島問題等が自民党総裁候補の「言い分」を逆規定したとも言えるのか? その選挙戦風景は、まるで某大国の大統領選挙が草の根極右やキリスト教原理主義勢力に強く支えられたように、街頭演説などで何らかの組織・団体の動員に路上を占拠されていた、との報道もあった。 ともあれ、宏池会的DNAは出る幕は無かったのである。そこへ、明智光秀にも擬えられた幹事長=某知事の息子の立候補などで谷垣氏は降りたのではあった。 「維新の会」の安倍氏へのラブコールと今回の安倍勝利を、結合させ第二幕を迎えたい力学は、尖閣・竹島を巡って、それがメディアの使命だとでも言うようにすでにあちらこちらの紙誌上で「魔女狩り」「名指しの非国民告発」を開始している。

例えば、週刊新潮(10月4日号)は三人の現・元政治家と一人の映画監督を槍玉に挙げて叩いている。その手法は、ひとつの方向性と相容れない論説を述べる個人を徹底的に攻撃するという異様なものだ。言論世界のこの流れは、新総裁の「美しい国」政策や、新党内の権限を一個人に過度に集中して恥じない党首の教育観や公務員観や歴史認識の強権統治願望と軌を一にした露払いに違いない。企業や教育の場で、ますます「物言えぬ」風土が拡大して行くことだけは避けたいものだ。 記事にある4人の発言と新潮側の言い分の記述は、はしなくも左翼でも中国派でもない人たちによる良識見解の広範なるを示してくれたが、一方でそれを最も嫌う者の「魔女狩り」「名指しでの非国民告発」言論が、この先に定着させたい姿も示している。

例えば、週刊新潮(10月4日号)は三人の現・元政治家と一人の映画監督を槍玉に挙げて叩いている。その手法は、ひとつの方向性と相容れない論説を述べる個人を徹底的に攻撃するという異様なものだ。言論世界のこの流れは、新総裁の「美しい国」政策や、新党内の権限を一個人に過度に集中して恥じない党首の教育観や公務員観や歴史認識の強権統治願望と軌を一にした露払いに違いない。企業や教育の場で、ますます「物言えぬ」風土が拡大して行くことだけは避けたいものだ。 記事にある4人の発言と新潮側の言い分の記述は、はしなくも左翼でも中国派でもない人たちによる良識見解の広範なるを示してくれたが、一方でそれを最も嫌う者の「魔女狩り」「名指しでの非国民告発」言論が、この先に定着させたい姿も示している。

【記事抜粋】(週刊新潮10月4日号) 野中広務(元自民党官房長官)(CCTV中国国営テレビ局の取材に) 『こんな不孝な事件が起きたのは、まったくの日本の人間として恥ずかしいこと』 『周辺国とどのように大切に平和を守っていくか。これが、国家を担う政治家の責任じゃなければならない』 『長い戦争で多くの犠牲者を残し、今なお傷跡が癒えていない中国に対して、歴史を知らない若い人たち(日本の政治家)は、そういうことを抜きにして一つの対等の国としてやっているんです。それは間違っています』 新潮のツッコミ かつて日本は中国を侵略したのだから暴力デモも我慢しろ、としか聞こえない。 康麿 【野中氏が言った意味を、歴史を知れば勇ましい一方的な主張ではなく、「我が国の領土」だという立場であっても、語るべき違う言葉があるはずだ、そういう文脈で聞きたいと思う】

岩井俊二(映画監督、『LoveLetter』『花とアリス』など) 『国があの島を買うという行為がどれくらい挑発的かを相手の立場でもう少し考えるべきだと思う。日本はかつて侵略戦争をしかけて負けたのだというのも忘れすぎている。』 『日本のメディアは隣国を悪し様に言いすぎ。』 『日本は隣国を侵略しようとして最後はアメリカと戦い負けた。なのに免責された。侵略された国がまだ怒っていても当然で、忘れてしまっている日本の方がどうかしている。というのがぼくの歴史認識です』 新潮のツッコミ さすがにここまで一方的に中国の肩を持てば、反発を受けるのは当然だった。岩井氏のツイッターはさっそく“炎上”した。コラムニストの勝谷誠彦氏はばっさり切って捨てるのだ。「中国には出来るだけへりくだっておこうという考えの持ち主だと分かります。これが日本映画の旗手というのですから・・・。」 康麿 【言論界の者による、ツイッター“炎上”容認には驚くが、「できるだけ歴史の中に事態を晒してみよう」とか「できるだけ相対化して双方の言い分を聞こう」との言を「出来るだけへりくだっておこう」と無理読み・恣意的な誤読が勝谷氏のあの大声の論法だとは理解できた。その後、岩井俊二批判・攻撃はあらゆる通信手段で継続中。その感情的言論はマッカーシズム下のハリウッド以上の下品さと攻撃性満載だ。】

河野洋平(元自民党総裁、前衆議院議長) 『現在はこの問題を解決する智恵を私たちは持たないので、解決は次世代に委ねると中国側リーダー(鄧小平)が明確に表明しました。』 『尖閣を巡っては日中間に一つの合意が在ったにもかかわらず、なぜここまで問題化してしまったのか。それは明らかに石原知事のパフォーマンスです』 『国有化は、明らかに現状維持から踏み込んでいます(言外に、次世代に委ねるとの合意の一方的変更でしょ、との意)』 新潮のツッコミ 河野氏はその昔、「従軍慰安婦」問題で、強制の証拠も無いのに「談話」を発表して謝ってしまった張本人である。デモが起きるのが日本のせいにするところが河野氏である。 康麿 【互いに見解が違い、暫くおこうか・・・、となっている案件を動かしたのはいかがなものか?という河野氏の論は、「デモは日本のせいだ」とは趣旨が違う。悪意をもって誤読するな】

藤井裕久(元財務大臣)(9月23日、NHKの討論番組で) 『敢えて私は言いますけど、中国にも韓国にも昔の日本に対するものが残っている。歴史を若い人にもっと勉強して頂きたいと思っています。韓国を併合した。中国を侵略した。』 『日本は中国や韓国を侵略した。そう言えない日本人はダメです。』 新潮のツッコミ 尖閣諸島とは別問題では?尖閣諸島がいずれの国にも属していないことを日本政府が確認し、日本に編入したのは1895年。戦後、日本が連合国から指弾された「侵略」とは関係がない。 康麿 【1895年、日清戦争の最中の尖閣日本編入は、明治新政府の征韓論や1874年の台湾出兵以来の、脱亜入欧路線日本の東アジアへの欲望の表現であった。藤井氏は後日、近現代の日中・日韓=明治期からの侵略的姿勢総体の歴史を見届ける眼差しがない者=新潮からの質問(侵略と尖閣は別問題、との)に、いわゆる「十五年戦争」に限定する無知無恥を言いたくて、、「もっと勉強しなさい!」と言い放ったそうだ。

余談:「世界」8月号・豊下楢彦氏論文:『「尖閣購入」問題の陥穽』から抜粋要約 ① 「第十一管区海上保安本部」の提供区域一覧表によれば、(尖閣諸島を構成する主要な五島、すなわち魚釣島・北小島・南小島・久場島・大正島のうち)実は久場島と大正島は、驚くべきことに「黄尾嶼」と「赤尾嶼」という中国名を冠して記載され、 ② しかも「射爆撃場」として米海軍に供されている。 ③ 国家間政治力学によって、国境線が右に左に揺れて来たヨーロッパに「固有の領土」という概念は無い。そもそも国際法上も「固有の領土」なる概念は無い。日本の政府と外務省が考え出した、きわめてあいまいにして政治的な概念だと言えよう。例えば琉球諸島から成る沖縄の場合、一体いつから日本の「固有の領土」になったのであろうか。琉球王国は独立国家であった。1879年(明治12年)に沖縄県が設置されてからのことか? しかし、翌年に明治政府は、沖縄本島以南の先島諸島(宮古・八重山諸島など)を清に「割譲」する条約に仮調印を行なった。割譲する地域が「固有の」なのか? なら、尖閣を含む琉球諸島は、15年後の日清戦争(1894~95)を経て初めて「固有の領土」となったのか? ところが、1945年6月下旬、天皇ヒロヒトは当月初め御前会議で決定された「徹底抗戦」方針の軌道修正に乗り出し、連合国との和平交渉へ踏み出すこととなった。その際「和平交渉の要綱」の「条件」の項で、『国土に就いては、止むを得ざれば固有本土を以て満足す』とあり、固有本土の解釈は「最下限沖縄、小笠原、樺太を捨て」と説明されている。つまり、沖縄は日本の「固有本土」ではなく、和平の条件として連合国側に捨てられるものと位置付けられていたのだ。

そうやって、現在140万の人口を擁し「固有の領土」である沖縄が外国軍と日本によって永く植民地として扱われていることについては沈黙し、人も住まない尖閣諸島に対しては「固有の領土」として断固死守と声高に叫ぶのである。「固有の領土の死守」は、別の意図を持つ単なるレトリックではないのか。

![55da24944dd20eba2b70f7bf425552f21[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/09/55da24944dd20eba2b70f7bf425552f2111.bmp) 【追記】 ぼくは、野中さんや岩井監督や藤井さんの歴史認識に近い見解の持ち主ですが、同時に大国中国の昨今の覇権主義や、古い古い文献を持ち出しての ヴェトナム・フィリピン・ブルネイ・マレーシアとの領土領海争いを 「中国の赤い舌」と皮肉り危惧する論に大いに同意する者でもあります。 その上で、戦前の「日本の黒い腹」を認めない歴史認識から「中国の赤い舌」を語る、新潮や勝谷氏の思考の我田引水・身勝手・非客観性を痛感する者です。

【追記】 ぼくは、野中さんや岩井監督や藤井さんの歴史認識に近い見解の持ち主ですが、同時に大国中国の昨今の覇権主義や、古い古い文献を持ち出しての ヴェトナム・フィリピン・ブルネイ・マレーシアとの領土領海争いを 「中国の赤い舌」と皮肉り危惧する論に大いに同意する者でもあります。 その上で、戦前の「日本の黒い腹」を認めない歴史認識から「中国の赤い舌」を語る、新潮や勝谷氏の思考の我田引水・身勝手・非客観性を痛感する者です。

哂われるかもしれないが、この先1000年以上(そして永遠に)付き合わねばならない相手に対して、2000年前からの古代史を齧るものとしては、 大陸大国とその沿岸列島弧小国との永い関係を、50年100年で考えて激してしまう覇権主義(?)も贖罪主義(?)も、共に俯瞰時間が短期に過ぎると言いたい。

![2009102122105833c[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/11/2009102122105833c11.jpg)