話にならない! こんな発言、放置したらあかん。

麻生太郎副総理が29日、東京都内でのシンポジウムでナチス政権を引き合いにした発言は次の通り。

僕は今、(憲法改正案の発議要件の衆参)3分の2(議席)という話がよく出ていますが、ドイツはヒトラーは、民主主義によって、きちんとした議会で多数を握って、ヒトラー出てきたんですよ。ヒトラーはいかにも軍事力で(政権を)とったように思われる。全然違いますよ。ヒトラーは、選挙で選ばれたんだから。ドイツ国民ヒトラーを選んだんですよ。間違わないでください。

そして、彼はワイマール憲法という、当時ヨーロッパでもっとも進んだ憲法下にあって、ヒトラーが出てきた。常に、憲法はよくても、そういうことはありうるということですよ。ここはよくよく頭に入れておかないといけないところであって、私どもは、憲法はきちんと改正すべきだとずっと言い続けていますが、その上で、どう運営していくかは、かかって皆さん方が投票する議員の行動であったり、その人たちがもっている見識であったり、矜持(きょうじ)であったり、そうしたものが最終的に決めていく。

私どもは、周りに置かれている状況は、極めて厳しい状況になっていると認識していますから、それなりに予算で対応しておりますし、事実、若い人の意識は、今回の世論調査でも、20代、30代の方が、極めて前向き。一番足りないのは50代、60代。ここに一番多いけど。ここが一番問題なんです。私らから言ったら。なんとなくいい思いをした世代。バブルの時代でいい思いをした世代が、ところが、今の20代、30代は、バブルでいい思いなんて一つもしていないですから。記憶あるときから就職難。記憶のあるときから不況ですよ。

この人たちの方が、よほどしゃべっていて現実的。50代、60代、一番頼りないと思う。しゃべっていて。おれたちの世代になると、戦前、戦後の不況を知っているから、結構しゃべる。しかし、そうじゃない。

しつこく言いますけど、そういった意味で、憲法改正は静かに、みんなでもう一度考えてください。どこが問題なのか。きちっと、書いて、おれたちは(自民党憲法改正草案を)作ったよ。べちゃべちゃ、べちゃべちゃ、いろんな意見を何十時間もかけて、作り上げた。そういった思いが、我々にある。

そのときに喧々諤々(けんけんがくがく)、やりあった。30人いようと、40人いようと、極めて静かに対応してきた。自民党の部会で怒鳴りあいもなく。『ちょっと待ってください、違うんじゃないですか』と言うと、『そうか』と。偉い人が『ちょっと待て』と。『しかし、君ね』と、偉かったというべきか、元大臣が、30代の若い当選2回ぐらいの若い国会議員に、『そうか、そういう考え方もあるんだな』ということを聞けるところが、自民党のすごいところだなと。何回か参加してそう思いました。

ぜひ、そういう中で作られた。ぜひ、今回の憲法の話も、私どもは狂騒の中、わーっとなったときの中でやってほしくない。

靖国神社の話にしても、静かに参拝すべきなんですよ。騒ぎにするのがおかしいんだって。静かに、お国のために命を投げ出してくれた人に対して、敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。静かに、きちっとお参りすればいい。

何も、戦争に負けた日だけ行くことはない。いろんな日がある。大祭の日だってある。8月15日だけに限っていくから、また話が込み入る。日露戦争に勝った日でも行けって。といったおかげで、えらい物議をかもしたこともありますが。

僕は4月28日、昭和27年、その日から、今日は日本が独立した日だからと、靖国神社に連れて行かれた。それが、初めて靖国神社に参拝した記憶です。それから今日まで、毎年1回、必ず行っていますが、わーわー騒ぎになったのは、いつからですか。

昔は静かに行っておられました。各総理も行っておられた。いつから騒ぎにした。マスコミですよ。いつのときからか、騒ぎになった。騒がれたら、中国も騒がざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうやと。憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。

わーわー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。ぜひ、そういった意味で、僕は民主主義を否定するつもりはまったくありませんが、しかし、私どもは重ねて言いますが、喧噪(けんそう)のなかで決めてほしくない。

たそがれ映画談義 いのち 輝き 恋 原田芳雄遺作TVドラマ 『火の魚』

先日、原田芳雄の三回忌だった。彼の最晩年のTVドラマ『火の魚』(2009年)の再放送を観た。クレジットに原作:室生犀星とあった。 原作は1960年の作だというが、時代を現在に移したシナリオに違和感はない。違和感がなく今日の視聴者に届くというそのことに、何かの可能性を観た想いがする。

初老の元人気作家:かつて直木賞も受賞した自称文豪村田省三(原田芳雄)は、故郷の島へ帰って単身で暮らし、奇行(?)から「変人」扱いされ嫌われ者として作家活動を続けている。ある日、出版社から原稿を取りに来た編集者:折見とち子(尾野真千子)がいつもの男性編集者と違っていたことを、出版社に軽んじられたなと激しく立腹する。若い女性編集者を、見下し小バカし、偉そうに命を語り、人生を説く。 彼女がかつて子どもたちへの影絵人形劇に取り組んでいたと聞くと、島の子どもたちにしてやれと強引に指示する。折見の側も怯まず、村田の直木賞受賞前後以降の作品は「なまけている」し「売文」だと内角直球の辛辣批評。連載中の作品に対しても、作品に登場する「金魚娘」を酷評し、「描かれている女性はカラッポでいただけない。メイド喫茶のメイドのようだ」と抗議。メイド喫茶を知らず「冥土か?」とたじろぐ村田が「お前、俺の作品を読んではいないんだろう?お見通しだ。」と返すが、折見は村田の全作品すべてをキッチリ読み込んでいた。 次の連載分を受取りに来た折見は、「金魚娘」の死と連載終了を知らされる。村田は「お前のせいで金魚娘を殺したんだ」と嫌味を言う。 彼女が「魚拓作りは得意なんです」と漏らすと、すかさず単行本化に備え表紙を作ろうと言い出し、表紙画に金魚の魚拓をと、執筆机の金魚鉢の金魚の魚拓を作らせてしまふ。歳を重ね「ふんべつ」盛りでもある(はずの)村田は、度重なる無理難題要求の末に、意地悪く明らかに筋違いの悪ガキの「好きな子虐め」のような、「金魚娘殺し」(?)への報復遊戯の挙に出るのだった。 金魚に薬品を注射し「いのち」を絶ち魚拓を作る、そのシーンの原田と尾野の息詰まる演技は圧巻だった。(これは性的関係願望の代替行為だ、と某ブログにあった。が、そう言い切ってしまっては、ここの想波の屈折からは離れてしまふ) 尾野の頬をつたう涙…。 日が経っても表紙の完成の知らせが無いことに苛立つ村田は、出版社に催促の電話を入れ、意外なことを知らされる。 女性編集者折見は入院中だった。しかも再発による再入院だ。 慣れない花束を抱えて、9年ぶりの上京を敢行して都内の病院へ見舞いに行く村田。抗癌剤の影響で脱髪して帽子を被った彼女との、病院中庭でのラストシーン、その遣り取りに凝縮する、初老男の悔悟・恋情、死に向かう若い女の誠実な「生」・その秘やかで毅然とした矜持…。 尾野真千子さん、見事だった。原田芳雄はいつも通り「ぼく好み」だった。

「先生がそんな大きな花束を持ってかれこれ2時間も座っておられるせいで、病院中の女が色めき立っております。」 「折見・・・悪かったな」 「何のことでしょう?」 「すべてだ。気の進まない人形劇をやらせ、年寄りの愚痴を聞かせ、金魚を殺させ…」 「先生。私、今、モテている気分でございます。」 「あながち、気のせいでもないぞ。」 若い者の癌。半年か、数年か…やがて折見は絶命するのだろう。

http://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2011033459SA000/ http://dramato.blog98.fc2.com/blog-entry-11410.html http://ncc1701.jugem.jp/?eid=5363

折見のモデルは、装丁家-製本家:栃折久美子さん(1928年生)だと言われている。室生犀星に描きたいと思わせる女性だったに違いない。 栃折久美子さんは後年『森有正先生のこと』(2003年、74歳)を書いた。書かれているのは、森有正(1911~1976)との60年代末からの「大人の恋」(50代後半と30代。17歳違いの)だと聞いた。栃折さんがそれを書いた74歳という年齢から見れば、逝った年齢で止まっている当時の愛人:森有正は現在の自身より10歳以上若い男なのだ。その妙を読んでみるか。

なお、上記NHKドラマは下記日程でCS「日本映画専門チャンネル」で放映される。 7月28日(日)10:30 7月30日(火)21:00 8月2日(金)15:10 8月10日(土)10:10 ご覧あれ!

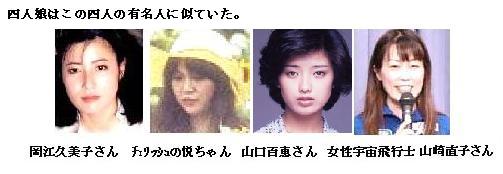

労働組合でこそ出会えた 「四人娘」の自前の言葉。

2011年7月に亡くなった原田芳雄の最晩年のTVドラマ『火の魚』(2009年)の再放送を観た。 故郷の瀬戸内海離島で単身暮らす、初老の直木賞受賞元流行作家:村田(原田)。彼と若い女性編集者:折見(尾野真千子)との「いのち」を巡る交流の物語だ。 出版社から原稿を取りに来た女性編集者がいつもの男性編集者と違っていて、村田は出版社に軽んじられたなと立腹する。若い女性編集者:折見を、見下し小バカし、命を語り人生を説く。歳を重ね「ふんべつ」盛りでもある(はずの)村田は、度重ねて折見に無理難題をぶつける。 尾野真千子さんは、死にゆく者のあはれと、初老作家を向こうに回して一歩も引かない若い女性の誠実な強さを演じて、ホント見事でした。 (次回、もう少し詳しく書きます)。

この初老の作家と若い女性編集者との遣り取りと、30過ぎのガキだったノーテンキ男と20代後半の「四人娘」との「ハチャメチャ会話」とは、 比ぶべくもなく、シチュエーションも違うのだが、もし現在のぼく(60代半ば)と20代後半だった「当時の」彼女たちという架空の設定が許されるなら、述べておきたい物語がある。 ぼくを衝き動かした(今も衝き動かす)思い出す四つのエピソードを書かせてもらう。

慢性的争議状態の果ての労組臨時大会だった。執行部はスト権を確立すべく提案していた。 女性組合員の誰かが言った。会社の組合否認政策・暴力的対応の理不尽は解るし、スト以外にそれを糾す道の無いことも解る。「まとも」な労使関係を得たいとも思う。けれど、ここでストを決行すれば、会社は次なる攻撃を仕掛けて来るに決まっているでしょ。 自分や自分の将来、親や家や収入…それらを賭けてストを決行するという選択は出来ない。それらが傷つくことへの覚悟は持てません。 一瞬静まり返った議場内から、四人娘の一人が小さな声で言った。 「傷つくことなく何かを得ることなど出来ないのだ、と私は思います」 議場の空気が変化して行く気配を感じた。

「私、学生時代に一時、左翼っほいサークルに関わってたんです。で、そこで挫折したんですね」。 バリケード占拠開始から半年、職場の地下食堂での恒例の当日泊り込者7~8人の夕食時。四人娘の一人がそう言った。 へぇ、それはどんなことだったの?よかったら聞かせてもらうよ、と応ずるべきだった。 ぼくらより10年上の60年安保世代のいわゆる「挫折病」を想起したのか、そしてそれへの「ぼくらはそんな処からは離陸している」という思い上がった「違和感」が先行したのか、「ザセツって、そんな…」と返してしまった。 その返答と表情に「小娘が、何をザセツなどと…チョコザイな」(そんなつもりは無かったのだが)という匂いを嗅ぎ取ったらしい彼女は 「いえ、いいんです。所詮、お嬢さんのザセツですから」と言って会話を停止し、組合在籍中二度と再びその話題を持ち出さなかった。 訳知り顔の大人ガキが、若い人の肉声を入り口で断ってしまふ悪例の極みだ。 いつか、話してみようと思いながら、後年彼女の転身を見送ることになった。

「私には、適性も能力も無いことがよく解ったから、学べる処へ行きます。」そう言って去ろうとする四人娘の一人を、ただただ「考え直せよ」と慰留して、彼女の「決断」の深い意味も想像出来たのに、個人間の些細な業務上トラブルとして対処してしまった。 彼女が作った某メーカーへの提案書は、たぶん数日かけて作ったのだろうディスプレイ空間と陳列器具の提案書だった。今日のような3D画像満載の、キャドなどを駆使したパソコン作業ではなく、分厚い手書きの労作だった。 同職種の先輩男性組合員にやり直しを進言されたのを、「これは、使い物にならない」との刻印だと受止めたのだろうか、上記の決断となった。 二人を呼びぼくを含めた三人の会談をセットし、この素人企業にスキルアップのシステムを構築するきっかけにすることから逃げたのは、戦力不足の自主企業で、彼女が慣れない課題に挑んでいることを百も承知の、他ならぬぼくだったのだ。決定的な遣り取りを恐怖したに違いない。 低水準収入・業績の低空飛行、そこからの脱出だけを考えていて、若い女性の「人生」に心を向ける余裕がなかったんだ、というのは言い訳だ。 「品川さん、ここに社内教育や自主学習のシステムが在ります? 貴方も、男、バリバリの大阪の商店主、オッサンやん。非難してるんじゃあないんよ、それは当然だと思うし私がアカンのやと思うもん。」 それが、最後のセリフだった。

「謝ることはないと思います」そう四人娘の一人が言った。 差し障りがあるので、関係社名や内容をここに書けないが、彼女が言う通りどう考えても当方に非がある事態ではなかった。 けれどもぼくは熟慮した末、謝罪によってしかねじれた関係を修復することができないと判断し、菓子箱を手に相手先へ「謝罪訪問」に出かけた。深々と頭を下げて詫びた。幸い最後は先方と握手し仕事は維持できた。戻ってきたぼくを迎え「ご苦労様」と言った彼女の眼が、赤く腫れていると感じたのは気のせいか? 数年後、今度は別の客先の些細な(今思えば、実に些細な)理不尽要求に、ぼくが頑として譲らず、数度の折衝の果てに、先方会議室で机を引っ繰り返さんばかりに激高し、商い停止・出入り禁止となった。零細企業にとっては貴重な得意先、年間八千万円~一億五千万円の顧客を失った。 帰って来たぼくに、彼女は「組合の経済事情も忘れ我慢できなかった姿は、経営者として失格だと思います。」と強く言って、ショボンと凹んでいるぼくに、「同等の売り上げが見込める次のお客さん探して下さい。それが経営者の務めでしょ」と付け加え、ニヤリと笑った。完敗だった。 TVドラマのサラリーマンもののようだが、どこか違うと断言したい。

四人娘は、辞めて行ったり最後(自主企業の破産、1998年)まで居たりしたが、当時見えなかったものが最近クッキリと見えたりする。 思い浮かぶシーンは、全国の全業種の、どこにでもある企業ドラマのエピソードと違わないとは思う。けれど、その登場人物や社内風景や会話が、労働組合が差配する時間と空間での出来事だったことへの拘りを、その意味を、ぼくは生涯手放す気などない。 我田引水的に言わせてもらうなら、そこには「自立と連帯」を想う者の、「協働」を構想する者の、「組合的」言動が在ったのだと思いたい。 倍バカげていて、倍棄て難いのだ。

次回、原田芳雄遺作TVドラマ『火の魚』について書きます。

「ホームにて」立ち尽くしていた ××××労組 「四人娘」

目黒の徹夜現場の早朝、翌日の職人さんが来る午前7時までの2時間、睡魔に襲われ仮眠した。そして、夢を見た。

30年以上前の、ばくたちの勤務職場が健在だった頃の光景だ。組合メンバーが実際より活き活きと働いている。争議の戦術を巡り延々と大声で言い合っている。そこに居た四人の女性が「解かってくれない」と呟いている。ぼくのことらしい、と思った。 やや遅れ気味の現場、朝からの大量のLGSとボードの搬入でくたびれて辟易した現実と、30数年前の様々に迷走した争議と自主経営が混在して、夢は何の結末もないまま職人さんに起こされて断たれた。あのまま見続けていたら、どんなラスト・シーンだったのだろう。

1977年2月、勤務していた会社が恒常的な労使紛争から双方の物理力まで動員した攻防を経て、破産した。ぼくら組合は、職場をバリケード占拠して、自主経営に向かう。 1982年、五年間の職場バリーケード占拠の後、旧経営者の謝罪文書と破産管財人からの解決金を得て、社屋から撤退する。その後も素人経営を続け、労働の「ろ」の字、組合の「く」の字が深く意味するところさえ理解できず、ただただ「喰うために」20年強を生きた。 1998年、その企業も破産する(経営者たるぼくの無思索・無方針・無謀・無力・俗欲による)。 *参照: http://www.yasumaroh.com/?p=16412

労働争議に限らず、数十年経ってみれば、事柄の時系列的な経過や折々の「いきさつ」、そこで「そうした」理由やそこで「こう考えた」理路などは霧散し、香りのような・椅子の脚にぶつけた足の小指の痛みのような・雑踏に消え入る大切な人のか細い声のような、「言葉ではないもの」、身体的・五感的な遠い記憶となって身のうちに沈んで行く。 たぶん、それを言葉化するのは容易ではなく、一篇の「詩」か、あるいは真逆の社会科学書としてなら可能かもしれない。だが、ぼくは「詩」を書ける者ではないし、社会科学書は頭の回路がよく言えば「映画ファン的」乃至「劇画マニア」的でいっそう書けない。そう言っては、映画ファンにも劇画マニアにも失礼なので、漫画的いやマンガ・チックと言うのが適切か? 加えて、何々「録」として書くほどの「争議」であった訳でもない。 争議の詳細や武勇伝(?)や敗走劇(?)・自主経営の「凸凹譚」「ドタバタ劇」は、物好きな者には「おもしろい」かもしれないが、まぁどこにでも在る類のシロモノで、そこから抽出し辿るべき「論」を未だ整理中の身には永遠に書けないだろう。

70年代半ば結成のぼくらの組合には、支援してくれた個人や他組合の記憶に残る四人の若い新入女性社員が居た。 彼女たちは、会社が「初めて」ヨンダイ=四年制大学卒者から採用したという女性たちで、それぞれ国立大や有名私大を出た女性たちで(有名校賛美ではありません)、誤解を恐れながら言うのだが、労組が怯まず(いや怯みながら)破産争議・労組自主経営に向かったのは、 この四人の存在が大きく作用したからかもしれない。  地域の有名な某労働運動家に言わせれば、「諸君はこの娘たちの前ではみっともない選択は出来ない、みたいな心理作用の中に居たのでは? 中に居れば判らんやろけど、外から見ると、それほどあの四人は輝いていた。」のだそうだ。いささかオーバーだし、若かった男性組合員は怒るかもしれない。だが、ぼく(ぼくだけだとしても)はその指摘を認めたい。年齢はぼくより4~5歳下だった。彼女たちは、入社間もなく争議に直面したわけだ。(ぼくは大学中退の後、いくつかの会社を渡り歩き、前年その社に潜り込み、彼女たちの入社を迎える立場だった。) 鳴り物入りで採用され、会社が言う「聡明で、おしとやかで、勤勉従順・才色兼備」(?)の、期待の「ヨンダイ」卒の「お嬢さん」(?)たちは、 騒然たる情況下に、家・会社・上司・入社時の紹介者・保証人など総掛りの説得に応ずるのではなく、そろいも揃って頼りなく悪評にまみれた「ゴクサ」労組の側に身を置くことを「選び取り」、入社以来の会社秩序の側の暗黙の期待圧力をものの見事に砕いて見せたのだった。 余談だが、「ゴクサ」と言うのは「極左」=キョクサのことで、経営者がそれを「ゴクサ」と言って内外にキャンペーンを張っていたのだ。まぁ、「極道」と「左翼」からの造語だとしたら、そのセンスを褒めてやりたいが、どうやら勘違いだったようだ。その過大な評価(?)に基づく恐怖が、暴力装置(自称警備課、20~30年代フォード社版のミニチュア・擬似ソフト版)の新設と、それへの抵抗戦からその後の混乱が会社破産への入口だった。

地域の有名な某労働運動家に言わせれば、「諸君はこの娘たちの前ではみっともない選択は出来ない、みたいな心理作用の中に居たのでは? 中に居れば判らんやろけど、外から見ると、それほどあの四人は輝いていた。」のだそうだ。いささかオーバーだし、若かった男性組合員は怒るかもしれない。だが、ぼく(ぼくだけだとしても)はその指摘を認めたい。年齢はぼくより4~5歳下だった。彼女たちは、入社間もなく争議に直面したわけだ。(ぼくは大学中退の後、いくつかの会社を渡り歩き、前年その社に潜り込み、彼女たちの入社を迎える立場だった。) 鳴り物入りで採用され、会社が言う「聡明で、おしとやかで、勤勉従順・才色兼備」(?)の、期待の「ヨンダイ」卒の「お嬢さん」(?)たちは、 騒然たる情況下に、家・会社・上司・入社時の紹介者・保証人など総掛りの説得に応ずるのではなく、そろいも揃って頼りなく悪評にまみれた「ゴクサ」労組の側に身を置くことを「選び取り」、入社以来の会社秩序の側の暗黙の期待圧力をものの見事に砕いて見せたのだった。 余談だが、「ゴクサ」と言うのは「極左」=キョクサのことで、経営者がそれを「ゴクサ」と言って内外にキャンペーンを張っていたのだ。まぁ、「極道」と「左翼」からの造語だとしたら、そのセンスを褒めてやりたいが、どうやら勘違いだったようだ。その過大な評価(?)に基づく恐怖が、暴力装置(自称警備課、20~30年代フォード社版のミニチュア・擬似ソフト版)の新設と、それへの抵抗戦からその後の混乱が会社破産への入口だった。

職場バリケード占拠・・・。それは、『街宣車で吠えるのが「右翼」、大学をバリケード封鎖していたのが「左翼」』などという当時の「通説」に塗れた「外」との対処に付きまとう、リスクとの直接の向き合いだっただろう。言い換えれば、その構えは、そういうリスクを取ることの無い者の机上の「説」との、ある種の「訣別」だった。それが「右翼」でも「左翼」でもなく「組合的」なる構えの根幹だとしたら、「単なる民主主義者やんけ」との雑評に申し上げたい。民主主義なるものは、上述したリスクをとることや、あるいはある「訣別」の上にこそ成り立つのだ、と。 日本国憲法97条が言う通り、それは「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて」 今も今後もその「努力」によって成り立つ。 ぼくなら、その「多年にわたる努力」に一揆や明治自由民権一揆、パリコミューン、近現代の労働組合運動史などを想い起こすが、リベラルを自認する者の思考の多くでは、民主主義やリベラルという語が市民の闘いとクロスすることなく語られている。 彼女たちは、間違いなく「私」「個」の確立へ向かう(へ向かいたい)自立希求と、「全体」「社会」を想い連帯を構想する(構想したい)気概を抱えて生きていた。想いを持って社会に出で、いきなりゴクサ労組・破産争議に出遭い、「なりたい自分」へ向けた「キャリア・アップ(?)」「労働」観(内容・職種・質)を一時棚上げして争議に臨み、輪番でのバリケード占拠中の社屋泊り込みも果たしたのだ。 二十代半ば未婚女性の各種「圧力」の中でのそうした苦渋の選択は、やはりおそらく「希少」で得難いものだったのだ、とその後30数年を生きて多くの人(男・女)と出会い見聞きし知り、改めてそう思う。 当時は、褒め言葉というか・激励慰労の言葉というか・評価している風の言葉を、ただの一度も吐けなかった。ガキだったなぁ~~。60代半ばの今なら、20代半ばの「当時の」彼女たちにその言葉をハッキリ言える。(ぼくの「気付き」は、いつも遅すぎる) 自主経営は極端な低賃金(数年後に世間並みとは言わないが、そこそこの手取額になったが)、望まない業務、展望や目的の不鮮明に終始したが、彼女らは苦渋の選択のかなで、保母・教職・一級建築士・デザイナーなど「なりたい自分」を求めて去って行ったり、去らなかったりした。いずれであれ、彼女たちは中島みゆきが語るところの「ホームにて」、熟慮していたのだ。 ( http://www.yasumaroh.com/?p=6603 ) それぞれに結婚し、子を得て、現在60歳を超えているはずだ。久しく会っていないし、たぶんぼくが「同窓会」を企画して呼びかけたとしても出てこないだろう。 ぼく同様「争議と労組自主経営」の光と影への、いささかの矜持と自分に返って来るしかない問いへの悔情を抱え、「整理がつかない」「整理を、大きな存在へ委ねなどしない」という、ある種の「誠実」を生きていよう。

組合は、争議の労働組合運動的成果や欠陥、自主経営の経済的明暗のアレコレを綴れても(それは、極論すれば二義的でさえある)、 熊沢誠が語り続けている『どのような組合的「労働観」を提示した(しようとした)のか? あるいはどのような「協働」の関係を築けた(築こうとした)のか?』についてほぼ「未着手」「未達成」だったと認めたい。もちろん、それを保障する「経済的」基礎が最重要なのは言うまでもないことだ。 組合の、争議と自主運営の迷走の時間は、彼女たちに(ぼくや、ぼくらにも)、労働の組合的意味・自己を表現できる労働・自己未来への構想を、その片鱗を、垣間見せることが出来ただろうか。それがあるなら悔いることを止めたい、未来を見たい。なぜなら、

彼女たちもぼくらも、今の世なら「非正規労働者」だ。現在、、実体経済ではなく一部のグローバル企業と投資家だけが儲かるアベノミクスという「カラクリ」「カラ景気」の中、企業は「人材派遣会社から人という原材料を都度調達すればいいのだよ」と「公認」をもらい、業績に応じて必用部署・人員と人件費の呼吸をし、参院選後には、「労働移動支援型雇用」という名の「金銭解雇=解雇の自由」や、「限定正社員制度」という名の、条件を付けた雇用=買い叩き、解雇や契約打切りを安易にする「準社員制度」が待っている。若者を取巻く働く環境は、全企業総ブラック企業化と言うべき新自由主義型労政の進行の中、ぼくらが被った『団結権否認』が社会丸ごと「当たり前」のことのように野放しにされている。 四人娘を含むぼくらの労組の、当時は当然ではあっても、そしてたとえ失意と混迷にまみれたとしても、今や牧歌的でさえあろう労組の物語を味わえたことの今日的意味を噛み締めたい。四人娘の気概を今に語りたい。それは、『ノン・エリートの自立』(熊沢誠)への挑みだったと思いたい。 どこかの経典になぞらえるなら、それこそ、「全国2000万非正規労働者、団結せよ」だ。

次回、彼女たちとの30数年前の私的会話の、忸怩たる記憶を書いてみようと思う。 若かった彼女たちと同じく(ではなく、それ以上に)幼かった自身を晒すことになるのだが。

保坂展人 「原発再稼働」の倫理を問う新潟県知事の覚悟

朝日新聞デジタル 7月10日(水)12時26分配信 より転載

7月5日、東京電力の広瀬直己社長が新潟県の泉田裕彦知事を訪ねて、「柏崎刈羽原発の原子力規制委員会への再稼働審査申請」への理解を求めたところ、物別れに終わったというニュースが大きく伝えられています。

3日後、柏崎刈羽原発の再稼働申請は見送られたものの、北海道電力(泊1、2、3号機)、関西電力(大飯3、4号機、高浜3、4号機)、四国電力(伊方3号機)、九州電力(川内1、2号機)の10基について、原子力規制委員会に再稼働申請が出されました。

参議院選挙が公示された後、梅雨明けの猛暑とともに伝えられてくるのは、福島第1原発事故の記憶が消えたかのような動きです。「経済成長のために原発再稼働やむなし」という原発回帰の流れが強まっているように見えます。

新潟県の泉田知事は、原発再稼働を容認する他の原発立地県とは一線を画し、「再稼働の倫理」を問うています。237万人の県民の生命と健康をあずかる首長として、覚悟を決めた勇気ある指摘だと感じます。

ところが、厳しい基準をつくり、公平に「原発の安全性」を判断するはずの原子力規制委員会の田中俊一委員長の発言には耳を疑いました。田中委員長は3日、泉田知事について、こう述べたというのです。

「他の自治体が納得しているなか、かなり個性的な発言をしている」

規制委員会のトップが、原発再稼働の流れに同調しない泉田知事を記者会見の場で「個性的」と評したことは、中立であるべき規制委員会の公平性が揺らぎかねない発言だと思います。

田中委員長は、泉田知事のどの発言を「個性的」と評しているのでしょうか。その4日前に、毎日新聞が泉田知事のインタビューを掲載していました。少し長くなりますが、重要なので引用します。

〈知事は新規制基準について「福島第1原発事故の検証・総括なしに、(設備面などに特化した)ハードの基準を作っても安全は確保できない。新規制基準は、残念ながら国民の信頼を得られない」と批判。

規制委についても「地方自治行政のことを分かっている人間が1人も入っていない」と指摘、緊急時の住民の避難計画などに関し規制委が県の意見を聞かなかったことを問題視し、「こんなデタラメなやり方は初めて」と厳しく批判した。

7月8日に施行される新規制基準についても「(原発立地自治体の)県の意見に耳を傾けずに作られた。外部に説明するつもりのない基準など評価に値しない」と切り捨てた。

また、万が一過酷事故が起きた際、現行法では、事態の悪化を防ごうにも放射線量の高い事故現場へ作業員を出せないことを課題として指摘。「現行制度では法律違反で誰も行かせられないが、放置すればメルトダウン(炉心溶融)が起きる。そういう問題への対応も用意しないと、事故を総括したことにならない」

と述べ、政府にも法的な整備を求めた〉(毎日新聞)

これが、規制委員会の田中委員長が「個性的」と切り捨てた泉田知事の発言だとしたら、「地方自治行政のことがわからない」ことを自ら裏付けたようなものではないでしょうか。とりわけ緊急時の「住民避難計画」は自治体の責任と判断に帰すもので、原発で重大事故が起きたら、首長は瞬時に決断を迫られるのです。

目をこすってみたくなります。

2007年、中越沖地震により、柏崎刈羽原発の変電施設が黒煙をあげて炎上しました。そればかりでなく、点検中の原子炉の蓋がずれたり、建屋内のクレーンがへし折れたり、使用済み核燃料プールから大量の水が漏れ出したりしたのです。この事故は、次なる重大事故を事前に防ぐ措置をとるための大きな教訓を示していました。

しかし、4年後の2011年、福島第1原発事故が起きてしまいました。国際原子力事故評価尺度(INES)では、チェルノブイリと並び、最も深刻な「レベル7」。2年たった今も、事故の影響はさまざまな形で尾を引いています。

この事故はなぜ起き、なぜ防げなかったのか。それが十分に検証されたとはいえません。そうしたなかで、ふたたびメルトダウンの危険のある重大事故が起きたら、どう対処するのか。

「被爆の危険の大きな現場に作業員を派遣すること」は法令で禁止されていますが、一方で、だれかが現場に行かなければより大きな被害をもたらすという事態が想定されます。そのための法整備も行なわれていない、という泉田知事の指摘は、県民の命をあずかる首長としてきわめてまっとうなものだと思います。

私が泉田知事の名前を聞いたのは、震災直後に「陸の孤島」となっていた福島県南相馬市の桜井勝延市長からでした。泉田知事から直接電話があり、避難を希望する南相馬市民のためのバスを差し向け、県内に受けいれる、と申し出てくれた、というのです。今回の発言も、そうして福島第1原発事故に正面から向き合う姿勢を持っているからこそ出てきたものだと感じます。

参院選での関心は「経済」、そして「衆参のねじれ解消」との報道が続いています。仮に経済という視点で見たとき、福島第1原発事故がどれほどの打撃を与えてきたでしょうか。また、15万人もの人々が住み慣れた故郷を離れて、見通しのない避難生活を続けているのです。

猛暑とともに、ボロボロになったはずの「原発神話」を修繕し、再稼働ありきでひた走ることを「仕方がない」と追認するわけにはいきません。新潟県の泉田知事の毅然とした発言は、私たちが2度と同じ過ちを起こさないために福島第1原発事故から学ぶべき「倫理と覚悟」を伝えています。

このままでは、「3・11」前の電力業界の既得権は温存され、原子力ムラが復活し、報道管制の縛りが強まるばかりです。福島第1原発事故から何も学ばない社会を、子どもたちに見せたくはありません。

猛暑の中で続く参院選。「再稼働の可否」をめぐる議論ができる大きなチャンスととらえたいものです。

(朝日新聞デジタル〈&w〉)![ph2[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/07/ph21-150x150.jpg)

- 保坂展人(ほさか・のぶと)

- 1955年、宮城県仙台市生まれ。世田谷区長。 高校進学時の内申書をめぐり、16年間の「内申書裁判」をたたかう。教育ジャーナリストを経て、 1996年より2009年まで衆議院議員を3期11年(03~05年除く)務める。 2011年4月より現職。『闘う区長』(集英社新書)ほか著書多数。

アイルランド・マーフィーズ・スタウト生ビール

某生協の女性たちが主催する「憲法学習会」に参加した。講師のK大法学部教授:Tさんの解りやすい講演には、いくつか教えられたこともあった。 『新自由主義と新保守主義、経済方法論と社会思想で、それらは場合により発生する相互の矛盾をも撥ね退け進む。 グローバル経済下の、弱肉強食・何でもありの新自由主義は企業に関する規制を緩和し、労働者・市民には、人々がそれまで勝ち取って来た諸権利・諸保障を奪い取り破壊して進む。一方、そうした社会に人々を動員する装置と思想がどうしても必要で、それが新保守主義だ。』なるほど。

帰路、美しい(?)女性陣から離れ、駅前ビルの地下「レーズン堂」に立ち寄り、一人でアイルランド・マーフィーズ・スタウト(生)をグビッと一杯。 注文した「くんせい盛合せ」の程よい「煙渋み」とともに、グビッの抜群の味わいに思わずニタリ。ここは、友人のブログに紹介されていた店で、 ヨーロッパ本場のビールが、瓶ビール多品種・生ビールも数種、ともに味わえる店で、帰阪時に一度行ってみたいな、と思ってきた店だ。 その機会に恵まれたという訳だ。外が明るいうちに呑むビール、格別だ。 「くんせい」は、たくあん・鳥肝・かまぼこ・チーズなどの盛合せ。 ビールはやや軽めの黒ビールとのハーフ&ハーフみたいで、何とも雑味のないクリアな風味で、スッキリと美味い。癖になりそう・・・・・・。 もちろん当方、スタウトとはいわゆる黒ビールではないと聞いてはいたが、どういう製法なのかや原材料の違いについて全く不知。 いずれ、学習させてもらうが、とにかく美味い。

安倍自民党政権の濁った改憲策謀への不快を払いのける、澄み切った味だった。 いや、ある種の人々には、安倍政権は歴代自民党政権より改憲に向けた打ち出しが、「澄み切って」いて爽快なのだろうな? う~ん。

参院選を前の 元学生の「居酒屋談義」

大学に籍を置いていた時期(68、69)から40年以上経つ。1960年代末当時の仲間たちが60歳を超えた数年前、期せずして「残された時間に出来ることをしよう」と集い始め、「脱原発」「反軍事」「反貧困格差拡大」「労働諸権利の後退阻止」「改憲阻止」「橋下強権統治への反撃」などのテーマでデモ参加や・各種セミナーを開催してきた。 個人史・立場・思想の違いを超え広く参集できればと、会の名称を「K大校友連絡会」とし、ぼくらジジババは集っている。デモや原発現地への行動は多いときは20数名の参加、セミナーは20~50名の参加を数えるに至っている。 中心になって世話役をしてくれているS氏・I氏の、たぶん類まれなる仁徳もあって会は持続されて来た。 http://www1.kcn.ne.jp/~ritsu/

民主党政権の迷走、福島事故、維新現象、安倍政権の誕生、職場の権利後退、誘導された改憲世論…戦後のきしみは「戦後レジーム(体制)からの脱却」(安倍)という政権側の「大構想」として現実のものとして迫って来ている。 その脱却は、ほとんどの領域(雇用形態―労働諸権利関係、教育、社会保障福祉、採算性・民営化という公共の放棄、などなど)での成果(?)を得て、改憲つまり、憲法三大原則(基本的人権の尊重、国民主権、戦争放棄)の公式放棄へと歩を進めている。 (自民党改憲草案= http://www.yasumaroh.com/?p=16795 ) このことへの構えは、各個人・各階層・各政党団体に、「戦後」と「戦後・後」をどう捉えるのかという根本命題を突き付けている。議会が、改憲勢力で2/3超という状況下、現実的な「多数派」形成や如何?というわけだ。 先日、大飯原発現地行動に参加した帰路、現地坂道でヘロヘロになっての(ぼくだけのようだが)大阪着後、恒例「一杯呑み会」の席で、いわゆる「保守リベラル」を含めた「多数派」形成の理路に関して、次のような意見が交錯していた。

先日、大飯原発現地行動に参加した帰路、現地坂道でヘロヘロになっての(ぼくだけのようだが)大阪着後、恒例「一杯呑み会」の席で、いわゆる「保守リベラル」を含めた「多数派」形成の理路に関して、次のような意見が交錯していた。

「保守リベラル」なるものが、例えば労働者派遣法に絡んで、例えば「労働移動支援型雇用」(金銭解雇=解雇自由型)を巡って、例えばエネルギー政策・「脱原発」に関して、沖縄の米軍基地に関して、一体どのようなスタンスで構えているか…、そこは明らかだ。「保守リベラル」への過剰な期待は幻想だ。 いや、「保守リベラル」をカウントしない陣形で、言い換えれば我が方(どこからどこまでが我が方規定なのかも漂流しているが)だけでことが進むと言うことの方が幻想だよ。昨今、我が方の後退は著しく、安倍政権が提示する国家像・社会像に対する全体構想を有効には示せていない。課題によるが、「保守リベラル」を含む「多数派」を持ち得てこそ対抗し得るのだ。

論議は、一見対立して言い合っているように見えて、①我が方の設定を巡って、②課題の設定を巡って、明確に整理して再論すれば、実は同じことを言っているのだと思う。 「戦後」というものが、良かれ悪しかれ「保守リベラル」なる勢力(いや「空気」のような合意)と、自民党改憲派との都度の政権交替劇によって推し進められたことも、中曽根「戦後政治の総決算」以来、双方(自民内交代劇政権側、我が方側)から「それではダメなんだ」と宣言されて来たことも間違いない。今、安倍政権の側は「戦後・後」ヴィジョンを明確に示した。つまりは、「日米軍事同盟」を基本にした「集団的自衛権行使するアジア覇権国」、それを可能にする「改憲を含む国内体制の整備」と定めた。では、 こちら側は民主党政権という「改憲派から旧社会党勢力まで」のゴッタ煮政権の数年を挟んで、安保・憲法・教育・雇用労働法制・原発・社会保障・福祉・人権・基地・沖縄を巡る漂流の中で、対抗「全体像」を示せているか?う~ん、できていない。 かつて、田中角栄は「ワシらが改憲に舵を切れば、そうなっちゃうんだよ。左翼諸君!」と挑発的に豪語したが、その発言の当否は別にして、その当時に比べ、田中氏が言う「諸君」の勢力・陣形が漂流し、社会的波及力が低下しているのは客観的事実だ。田中角栄の言辞の重さを想う。 課題によっては、「保守リベラル」を含む「多数派」を形成せずして勝ち目はないと思うがどうか?

(お若い閲覧者へ。人名:左から宇都宮徳馬、宮沢喜一、後藤田正晴、武村正義、河野洋平、田中秀征、白川勝彦、野中広務) 宇都宮徳馬⇒ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%BE%B3%E9%A6%AC かつて、自民党内に居た護憲派(?)の後継者はもういないのか…。さすれば、小泉~安倍の期間に失せたのか? その期間こそは、新自由主義・新保守主義集団の自民党内クーデターによって、自民党内不純分子(と彼らが考えていよう人々)無き保守党陣形を完成させたと言えようか? 「保守リベラル」云々を語る前にそれは自民内から放逐されたと見るべきかも。内容を問うことなく、民主党勝利・民主党政権誕生を喜んでいる裏で、このこと(保守リベラルの自民党からの追放)が小選挙区制の成果(?)だとほくそ笑んでいるのは誰だ? 参院選後、安倍政権は悲願の「集団的自衛権行使」(解釈変更による)へと歩を進め、「戦争する国」のカタチを作り、次いで議会情勢と世論を見ながら仕上げへと、つまり戦後社会の原則の公式放棄=「改憲」へと進まんとしている。「保守リベラル」談義の核心も、「我が方」の定義と問われている課題の冷静な明確化、によって自ずと見えて来ると思いたい。

いずれにせよ、元学生・現在60代半ばのジジババ居酒屋論議にも、それぞれの40数年の各所(例えば小さな職場での孤立無援の多数派形成の労苦、限られた地域での市民的要求実現の難儀など)での経験と蹉跌に照らした、自分の言葉が滲んでいようことは理解できた。

擬似達成感という魔物ゆえに、勤労者は口を噤むのだ

引退間際男の気付き

商業施設やオフィスの施工の現場管理という仕事柄、「誰が悪いのでもない」が、しかし「何かが不適切」であるに違いない、施工現場に付きものの「不都合」にしばしば(いや、ほぼ毎回)苛まれるのだ。

今月の初旬から開始した某現場(某有名駅高速バス・ターミナル隣接の飲食店)は、たぶん「どこにでもある」不都合に遭遇して難渋した。 個々の事象は、時間さえあれば順次解決できる範囲の出来事であり、一々凹んだり切れたりしていたのでは現場管理は務まらず、そこを調整して切り抜けるのが、まぁ、云わば「仕事」であり、他に行き先とてない高齢者のぼくに、経営者0氏が「働く場」を提供してくれている理由ではある。 しかし、今回の「不都合」には、ややビビらされ、肝を冷やした。時間さえあれば・・・の、その時間がないのだ。 お店のオープン前の「スタッフ・トレーニング」「試作調理開始日」から逆算して、工事終了=引渡日が設定されているのだが、約20日の工事期間では工期が不足し工事の最終段階での「バタバタ」「ごった返し」は前提ではあった。 その上、そもそもの工事契約の遅れによる準備不足、図面の未定や「保留」箇所の多さによる工事の遅れ、入居施設事情で明渡し(工事開始)の遅れ、短い工期の更なる圧縮・施主意向情報の流れの錯綜、施主と設計者・営業担当者の間にある「勘違い」「思い違い」、などが連日発生した。 だが、理由を知れば知るほど、事態の原因にはそれぞれ、施主・貸主ビル側・元請会社・営業担当者・設計者・下請たる我々それぞれに、「言い訳」ではない事情があり、誰かを悪者にして気を晴らすような手法ではコトは進まない。幸い、関係する全て人々がそのことをよく承知する「賢者」(ぼくを除く)だったので、各位の協力・援け合いで完成に辿り着いた。 工事が残っている中で、お店側の資材搬入・バイトスタッフの教育が始まったが、24日の最終日深夜にまぁ何とかなったのではある。(体力的には、正直おそらく限界だった)

思えば、それぞれの関係者は雇われ者つまり「勤労者」である。自身の失点を覆い隠す為ではなく、上からの評価を恐れてのものでもなく、たぶん、最後の「美酒」(?)を味わうが為に、早朝や深夜の作業に、あるいは「やり直し」に、口を噤んで動くのだ。その行動を支えているのは現場工事の、大げさに言えばある「美学」への執着だと思う。 この擬似ではあってもある種の「達成感」に違いない地点に向かう心や態度や労力の、「出どころ」と「行き先」を、国家主義者や新自由主義者に手渡してはなるまい。だが、つくづく労働組合や左翼は、その回路を築いては来れなかったなぁ~と思う。ぼく自身がそうだった。現場からの引退時期が近付いて気づく「遅過ぎた気付き」のわたくしです。 同時に、その超階級的(?)な無欲の心情を掠め取って来たのが、国家であり、支配者であり、企業論理であり、宗教団体であり、時に(排他的)家庭であったと強く思う。そのことは畢竟、協働や連帯を標榜しながら達成感の「出どころ」と「行き先」に無理解または無関心だった「左翼」の、永遠の苦手課題でもありそうだ。実は、この「出どころ」と「行き先」こそが、「労働の地」と労働の「方法論」を巡る一丁目一番地なのだが・・・。 労働組合が一番強かった時、社会的影響力を最も保持していた時、賃上げ競争に汲々とし、いや、逆に言えば賃上げ実績によって人々を吸引しようとし、もちろん権利や福利や雇用を巡る「組合的」成果も挙げたのだが、この一丁目一番地については、21世紀型労働の前触れたる高度成長経済期以降の労働環境や労働内容の多様化の前で築く回路を持てなかった。一部で語られた「論」はと言うと、古い労働倫理だったり、奉仕論議だったり、硬直した赤色勤勉論だったと言えはしまいか。それ以外は、ほとんどが「物取り主義」だったのであり、いずれも一丁目でも一番地でもありはしない! 「イッポンをトリモロス」(某首相)より、本来の『労働の地』を「取り戻し」たい。 今、世はますます「労働の地」に足を着けて立つという、働くことの「方法論」から、隔たった業務に充ちている。どうすれば取り戻せるのかと熟慮しているうちに、21世紀社会は加速度を得て変化している。労働の地が泥土なのだ。 例えば、施主の意向が、カラーの画像やスケッチとなって、瞬時にして遠方から工事現場に届くのだ。ぼくが、この仕事を始めた1970年代末、そうした資料を抱えて半日かけて足で運んだのだものだ・・・。IT企業の勝ち組起業者の勝ち誇った言辞にムカっ腹を立てているぼくらの遠吠えは、どうすれば有効なものとして生存できるのか、それともこのまま朽ち果てて行くのか・・・。

時代に即した立位置・立論・行動原理を・・・、とは言うが、何かを売り渡すことなく・何かを毀損することなく、それを実行するのは難しいことだ。 幸か不幸か(たぶん幸いにして、だと思うが)ある種の現場性から遠くはない、ライトブルー・カラー(ホワイトカラーとブルーカラーの中間)の職種に従事してきたぼくの実感だ。熊沢誠の労働論・労働組合論が、いったい「何を言っているのか」について、労働現役最終盤に来て、ようやく解りかけているわたくしです。労働組合現役だったころ一体何を考え何を目指していたのやら……。

濁流だ濁流だと叫び流れゆく末は泥土か夜明けか知らぬ 斉藤史

五月雨 さみだれ、 五月晴 さつきばれ

息子の女房から新生児の「赤ちゃん体操」の画像付きメールを受け取った。 そう言えばぼくの孫は六人になったのだったなぁ~。 残念ながらぼくと女房のDNAを継がされてしまっている娘や息子のアホダラDNAが、 彼らの配偶者のDNAで幾分かは弱まることを願っているが、この怪しい世情に孫たちが健やかに育つことを祈るばかりの爺です。

メールへの返信:6月14日

![ba3-thumb-640x480-31[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/06/ba3-thumb-640x480-3111.jpg) お写真拝受 へぇ~、○○君、大活躍ですな。 赤ちゃんらしくよう肥えて、ええですね。

お写真拝受 へぇ~、○○君、大活躍ですな。 赤ちゃんらしくよう肥えて、ええですね。

関西は晴天続き? 東京は正に梅雨。 昨日の雨が今朝もしとしと続き、 朝6時からの工事資材搬入(JR○○駅 バスターミナルの隣)は、 早朝の為、搬入バイト要員を確保できず、品川塾メンバーで対処。 ビショビショ、クタクタ、血管切れそう・・・。

ところでこの雨について、貴君は知っていようが、ワシは最近知ったことがある。 このしとしと雨=梅雨=旧暦五月の雨が、「さみだれ」=「五月雨」だそうです。 本来、田植えのころの恵みの雨だそうです。 なるほど、そう知れば俳句の趣も違ってきて奥深い。

五月雨をあつめて早し最上川 (芭蕉)

氾濫しそうな濁流を思い描き、暴風豪雨を想像して来たが、 旧暦五月の雨、つまり、このしとしと雨=梅雨時の雨が「五月雨」だそうな。 森や山に含まれた、永い期間の厖大な五月雨が川に集まり、やがて、 その川々が最上川という一本の大河に飲み込まれ、急流を形成している。 読み手の周囲の田園風景と急流との鮮やかなコントラスト。 検索してみると、梅雨の一段落後に詠んだみたいですな。川下りの舟上だそうです。 元々「あつめてすずし」だったとか・・・・・・。

「五月晴」も違うな。と思い検索してみた。 来る日も来る日も雨という、うっとうしい梅雨時に、 イレギュラーに、ある時 スカッと晴れ渡る日がある。 梅雨時の、その意外な奇跡の晴れ日を「五月晴」と言うそうで、 こんにちのゴールデン・ウィークの晴天ではない。人々の感慨も、値打ちも違ふ。 「五月雨」も「五月晴」も、中学・高校生でも知っていることらしく、無学の爺は恥じ入るばかり。

「五月晴」の日(ちょっと続いてるそうだが)に 手足マッサージ体操? 元気に育て・・・。

若者よ! 脱原発・改憲阻止・反軍国に一票を!

来る参院選。争点が曖昧だとマスコミは言う。おいマスコミ、お前たちが争点を隠蔽しているのだろ! 例えば、マスコミは平然とシラっと、安倍の「原発輸出」を普通の工業製品や繊維製品の輸出のように伝えている。外国の空港でタラップから降り立つTV画面の安倍は、さながら「死の商人」だ。![eb840989771d2fee73e81b6d9ea402ac[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/06/eb840989771d2fee73e81b6d9ea402ac1.jpg) アジア各国・トルコ・東欧で安倍が推し進める「原発輸出外交」は、「国内は強毒性の農薬ゼロを目指す声で一時休止なので、その毒は輸出することにした。」というような理屈(かつ原発は根本的に制御不可能なのだ)だし、国内で次々発覚する原発の不備や事故隠蔽のどこが「世界一安全」なのか?いや、安全性が世界一だろうが、世界二だろうが、核燃料最終処理・廃炉の道筋は永遠に不可能で、地震国トルコへの商売は「福島の再現」の輸出だと言える。

アジア各国・トルコ・東欧で安倍が推し進める「原発輸出外交」は、「国内は強毒性の農薬ゼロを目指す声で一時休止なので、その毒は輸出することにした。」というような理屈(かつ原発は根本的に制御不可能なのだ)だし、国内で次々発覚する原発の不備や事故隠蔽のどこが「世界一安全」なのか?いや、安全性が世界一だろうが、世界二だろうが、核燃料最終処理・廃炉の道筋は永遠に不可能で、地震国トルコへの商売は「福島の再現」の輸出だと言える。

また、自民改憲が目指すものとは、96条の発議条件云々の先に、非戦の否定・集団的自衛権=9条、結社・表現の自由の解体=21条、など現行憲法三大原則=「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争放棄」を根こそぎ解体し国家のカタチを変えることだ。それは、働く場での人権が損なわれ、雇用と解雇の規制が一層国や企業に一方的に手厚くなること必定。若者よ、参加、意思表明を出来るところからしようではないですか。 http://www.yasumaroh.com/?p=16795

争点はハッキリしている。 脱原発。改憲阻止。反軍国。 どこが「争点が不明瞭」だ? 「従軍慰安婦問題」・沖縄米軍・オスプレイなどを巡る、維新・橋下の数々の妄言は、自民党本丸の政策の露払い役も担っているとますます明確になって来ている。両党での2/3は阻止しなければなるまい。

![dms1302211603019-p1[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2013/08/dms1302211603019-p11-300x260.jpg)