通信録: 思潮社 北川徹氏・金時鐘さん・細見和之氏 往復書簡公開

『現代詩手帖 2014年11月号』に、

「金時鐘+北川透+細見和之 『往復書簡』」が ◎特別掲載されている。![10629649_602588209853311_6741869424616038534_n[2]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2014/11/10629649_602588209853311_6741869424616038534_n21.jpg) 2012年、「第三回鮎川信夫賞」で細見和之氏の『ディアスポラを生きる詩人 金時鐘』が最終選考に残ったが、受賞を逃した。北川透氏が賞の贈呈式で講評を行い、その内容は『現代詩手帖2012年8月号』に掲載された。一部を抜粋する。

2012年、「第三回鮎川信夫賞」で細見和之氏の『ディアスポラを生きる詩人 金時鐘』が最終選考に残ったが、受賞を逃した。北川透氏が賞の贈呈式で講評を行い、その内容は『現代詩手帖2012年8月号』に掲載された。一部を抜粋する。

『金時鐘さんはついこの前まで、北朝鮮を評価していました。』『細見さんが取り上げている「新潟」という詩集は、社会主義リアリズムの典型を書いた、と本人が言っている詩集です』『金時鐘さんは』『影響力のある知識人ですね。その場合の思想の責任。これは北朝鮮で抑圧されている人びとに対する責任、という問題まで含むわけです。』『一人の在日の、非常に困難な思想の歩みを強いられた詩人が、そこで過ちを犯す、矛盾したことを書く、十分に説得力のない発言をするということは、ある意味では当然のことです。』

この事実誤認・個人史の歪曲に、もちろん細見氏も金時鐘さんも、北川氏と思潮社に抗議書簡を発したが、誠実な反応はなかった。(2014年3月3日現在)。

この経過を知ったぼくは『ムラと、ある名誉毀損』なる一文を書き、細見氏・金時鐘さんにお伝えした上で、ブログにアップし、知人友人に送付し、同じものを思潮社ホームページ読者コーナーに投稿した(2014年3月7日)。読者として、精一杯思潮社の出版社としての誠意を求めた。

その後の細見氏・金時鐘さん・北川氏・思潮社の遣り取りの詳細は知らない。知らないが、今回11月号に3人の『往復書簡』が掲載されたと時鐘さんから便りを頂いた。

北川氏は「訂正はありえても謝罪は絶対しない」との基本姿勢は変わってはいないのだが、ここは、思潮社の良識を観るべきだろうか?少なくとも、細見氏・金時鐘さんの「言い分」が「公」にされたのだから。

『現代詩手帖 11月号』をどうぞ。

たそがれ映画談義: (浦山桐郎の甥)長谷川集平 講演会

長谷川集平 講演会 11月3日 14:00~:上六「たかつガーデン」

1969年初秋、ぼくは、ある事情で関西の某地方都市に居た。次の「予定行動」までの空いた数時間を、映画を観て過ごそうと映画館に向かった。まるで運命に導かれたように、開始と終了がドンピシャでその空いた時間にピタリ納まる。迷わず、入場券を買った。

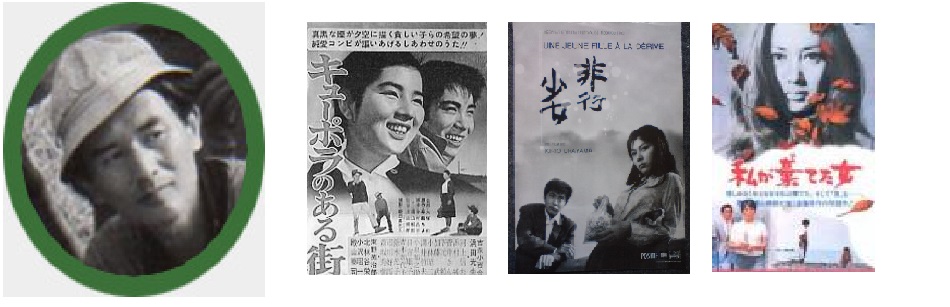

そこで観たのは、『キューポラのある街』『非行少女』の浦山桐郎監督の第三作目だった。観終わって、逡巡の挙句「予定行動」の集合場所に戻った。まぁ、人生の岐路と言えなくはない。ぼくにとっての「多恥迷春」の一部だ。

(ぼくが、『キューポラ』『非行少女』『棄てた女』が三部作だというのは、60年代の「おんな」の悪戦を、主人公に寄り添って描き、同時に自らの「戦後第一期青年性」とその限界を等身大に描いた誠実がそこにあり、間違いなく「時代」を切り取ってみせたと思えたからだ。浦山は、主人公ジュン(キューポラ)、若枝(非行少女)、ミツ(棄てた女)を、60年代を生きる少女~おんなとして、時と境遇の違いを越え、同じものの変容態として提示し、もって「時代」の正体を逆照射して見せたのだ。それは、そのまま自身=男の正体を晒すことでもあった。)

稚拙で傲慢なその「予定行動」についてはどうでもいいのだが、観た映画はいつまでもぼくにへばりついている。『私が棄てた女』だ。

1971年、東京に居たぼくは、浦山初期三部作が掛かれば遠くても観に出かけ、シナリオ研究所の講座に参加したり、浦山講義を受講したりしていた。北千住に在った「東京スタジアム」で、阪急ブレーブスの何度目かの優勝決定の試合を観に行って、後ろの席の浦山さんに遇って驚いたことがある。女性とご一緒だったが、『私が棄てた女』で遠藤周作自身が演じる産婦人科の看護婦役をなさった、奥様だったかどうかは思い出せない。寒い日で、お二人で毛布を膝当てにされていたように思う。会釈をすると、返して下さった。

長谷川集平氏が、その浦山桐郎監督と伯父・甥の関係だとは存じ上げず、「はせがわくんきらいや」「およぐひと」などのチョイ読者であったぼくは、今年春ごろ長谷川氏とのFBでのやり取りでそれを知った。ゴチャゴチャ書いた浦山談義に丁寧な返信を頂いたと思う。

当夜、長谷川集平氏にお会い出来(しかも、打上では金洪仙さんのご配慮で氏の隣の席に座らせてもらった)て感激。浦山さんに似たたところがあるように思う。(言われるのはお嫌いかも)

映画『黒い雨』(1989年、今村昌平監督)は、浦山の手になる予定だったが・・・。早逝(1985年)した浦山の企画は「葬儀委員長」だった今村が後を継いだ。「長谷川君やってみないか?」との声もあったという。30歳だった長谷川は映画に不案内だと辞退されたそうです。今なら、やっても面白いのではないか?とワシは想った。浦山が、作った映画(9本と寡作)と、長谷川の「絵本」には同じ世界観・人間観が溢れている。そう感じるのはワシだけではあるまい。昔、幼少期の長谷川に「映画論」をぶつけたという浦山、あゝ、まことに稀有な「ぼくの伯父さん」だったのだ。

浦山が遺した9本の作品、機会があれば是非ご覧あれ!

『非行少女』(63年、和泉雅子・浜田光男)

『私が棄てた女』69年、小林トシエ・河原崎長一郎・浅丘ルリ子)

『青春の門』(75年、大竹しのぶ・田中健・仲代達矢・小林旭・吉永小百合)

『青春の門・自立篇』(76年、同上)

『龍の子太郎』(79年、アニメ)

『太陽の子(てだのふぁ)』(79年、原田晴美・大空真弓・河原崎長一郎)

『暗室』(83年、清水紘治・三浦真弓・木村理恵・寺田農)

『夢千代日記』(85年、吉永小百合・樹木希林・大信田礼子・夏川静枝

*TV作品

『飢餓海峡』(全8話中 5篇。78年、山崎努・若山富三郎・藤真利子)

画像は『青春の門』(1975)。在日朝鮮人児童への集団での虐めに加わっていた信介を、頬を打ち叱るタエ(吉永小百合)。

(下は、長谷川絵本代表作と浦山初期三部作)

今日の自作のスライド映写と読み聞かせ+控え目で時に驚きの解説、というスタイル、結構でした。

たそがれ映画談義: 吉永小百合さんと 映画『飢餓海峡』

小百合さんが選んだ七本は、CS放送の日本映画専門チャンネルで10/11(土)に「吉永小百合、思い出の日本映画」と銘打っての七本一挙上映という特集があったが、東京事務所ではCS放送を引いていない。その七本を順次、10月いっぱい、日にほぼ一本ずつ何度も放映していると帰阪して知った。「小百合さんが選んだ珠玉の日本映画」という位置づけだ。小百合さんのプロデュースになる新作『ふしぎな岬の物語』公開記念とのことだ。

小百合さんが選んだ七本は、CS放送の日本映画専門チャンネルで10/11(土)に「吉永小百合、思い出の日本映画」と銘打っての七本一挙上映という特集があったが、東京事務所ではCS放送を引いていない。その七本を順次、10月いっぱい、日にほぼ一本ずつ何度も放映していると帰阪して知った。「小百合さんが選んだ珠玉の日本映画」という位置づけだ。小百合さんのプロデュースになる新作『ふしぎな岬の物語』公開記念とのことだ。

昨日、その一本を観た。ぼくの大好きな映画、何度も観た内田吐夢監督『飢餓海峡』だ。放映の後に小百合さんへのインタヴューがあって、彼女のこの映画への想いが語られる。映画の公開は1965年でそれを同時代に観たという彼女は、当時19か20歳。左幸子演ずる杉戸八重への並々ならぬ想いが伝わって来た。

八重(左)が、樽見京一郎(三国連太郎)に逢いに行って、はずみで鮮明な記憶に繋がるモノを目にして「犬飼さん…。やっぱり犬飼さんだわ」と震えが込み上げ口にする。犬飼が「樽見でんねん。樽見京一郎でんねん」と言いながら抱擁するように絞殺するシーン。日本映画史に残る美しくも哀しい殺害シーンへの、当時「日活青春路線の」看板スターだった小百合さんの秘めた想いが語られる。貧困の底に蠢く人々の境遇や心情への共感の弁や「八重さんがたまらなく愛おしいのね」には、言外に「杉戸八重を演じたかった」と聞こえた。小百合さんの八重は「ん?」かもしれないが、彼女のハートは痛いほど解るのだ。

因みに、TVや舞台では映画の後、杉戸八重役を、中村玉緒・大地喜和子・藤真利子・石田えり など錚々たる女優が演じている。おんな役者ならやりたい役どころだというのは解る気がする。

『浮雲』(1955年、成瀬巳喜男監督、東宝、高峰秀子・森雅之・岡田茉莉子)

『おとうと』(1960年、市川崑監督、大映、岸恵子・川口浩)

『キューポラのある街』(1962年、浦山桐郎監督、日活、吉永小百合・浜田光夫)

『天国と地獄』(1963年、黒澤明監督、東宝、三船敏郎・山崎努・仲代達矢)

『飢餓海峡』(1965年、内田吐夢監督、東映、三國連太郎・左幸子・伴淳三郎)

『少年』(1969年、大島渚監督、創造社ATG、渡辺文雄・小山明子)

『学校Ⅱ』(1996年、山田洋次監督、西田敏行・吉岡秀隆・いしだあゆみ)

小百合さんの、幼い頃から一貫した憧れであり目標であった女優は、高峰秀子さんだという。

日活を辞めた後、『二十四の瞳』(1952年、木下恵介監督、松竹)のリメイクの話があったが「畏れ多くて」辞退し、さらに大石先生(『二十四の瞳』)とは全く違う役どころの『浮雲』(今回の七本にも入れた映画)のリメイク(森雅之の役は、何と松田優作の予定だった)の話もあったがこれまた自分には出来ないと辞退したという。解るなぁ~。

1969年、宇野重吉プロデュースで進行していた映画『あゝ野麦峠』は、内田吐夢監督の予定だった。諸般の事情で頓挫し実現しなかった。

『二十四の瞳』『浮雲』の高峰秀子さんへのあこがれ、娼妓:杉戸八重への濃い想い、内田吐夢監督による『あゝ野麦峠』頓挫への心残り・無念・・・、女優吉永小百合の心根を聞くことが出来たインタヴューだった。ヒロシマ栗原貞子さんの詩「生ましめんかな」の朗読活動、秘密保護法・集団的自衛権行使・9条改憲への彼女の立位置は揺らぐことなく持続されている。それが『飢餓海峡』ファンの第一の条件だ、と小百合さんは言いたいだろう。

映画『飢餓海峡』と、女優吉永小百合が一つになって迫って来るのだった。

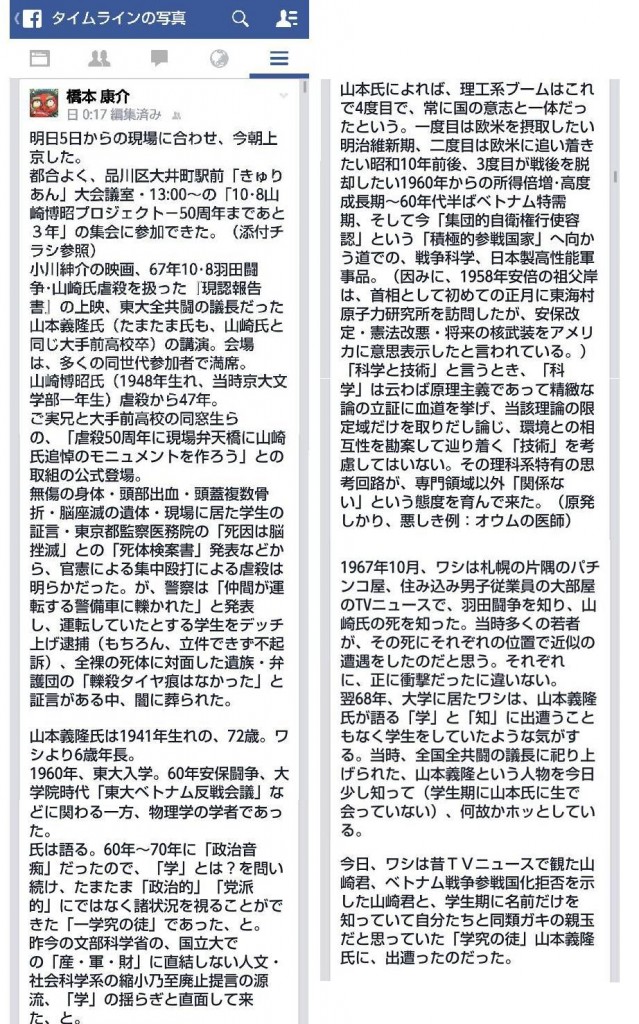

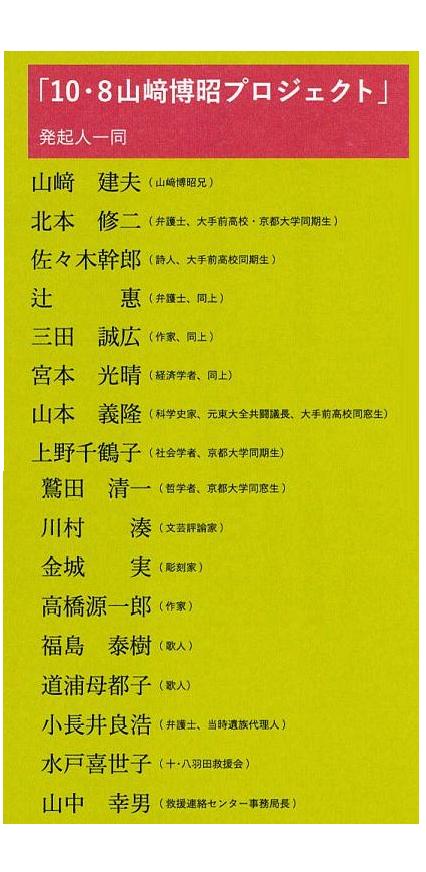

10月4日 山本義隆氏講演

山崎君のモニュメントを作るなら、是非金城実氏に作ってもらいたい。氏が言う「民衆史とクロスすることのなかった全共闘」が、2014年、戦争前夜のこの国の民衆の魂を呼び覚ますかどうかは知らないが、五〇年経って山崎氏は在るべき民衆の一員として甦る。全共闘は、政治的にも・思想的にも・文化的にも・民衆史的にも、核にクロス出来なかったと思う。しかし、大学の大衆化という事態の中で、とりわけ人間数の多い我が世代の、マスプロ教育が生んだ「亜インテリ大衆」としての学生であったならば、それ自体戦後的「民衆」の一形態でもあった。

金城氏が「クロスすることがなかった」と語る向こう側に、なみなみならぬ共感と、新たな民衆史に関わる友軍としての期待を聞いてしまうぼくだ。応えたい。

なかにし礼の 人生の軸

なかにし礼の軸

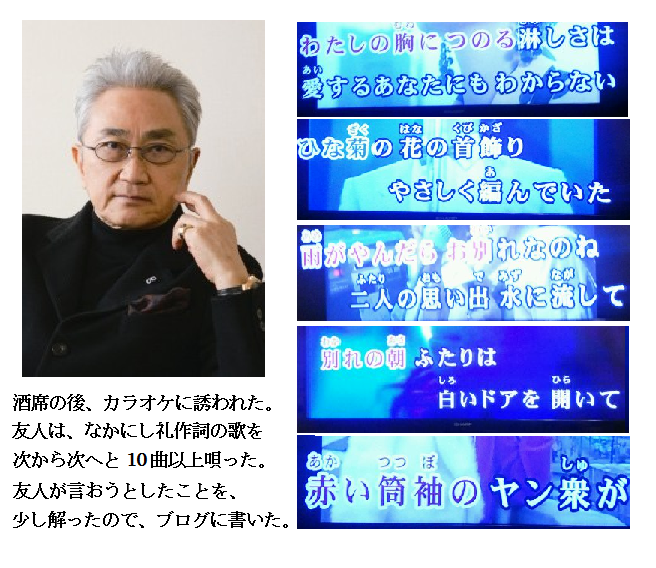

多人数の酒席の後、友人にカラオケに誘われて同行した。友人はなかにし礼作詞の歌ばかり10曲以上唄い、合間に語りかけて来た。 友人は前段の酒の席で、なかにし礼を称賛していた。友人にしてみれば、なかにしの、特攻隊帰りの実兄をモデルにしたニシン御殿とその破綻の物語でもある小説『兄弟』、満州時代の血族の体験を基にした小説『赤い月』や、TVコメンタイターとしての言説、ここ数年の「脱原発」「秘密保護法反対」「集団的自衛権行使容認反対」「解釈改憲への警鐘」への発言や、最近の解釈改憲・集団的自衛権行使容認への怒りから書き上げたという「平和の申し子たち」という詩を想定して言ったのではなかった。

友人は前段の酒の席で、なかにし礼を称賛していた。友人にしてみれば、なかにしの、特攻隊帰りの実兄をモデルにしたニシン御殿とその破綻の物語でもある小説『兄弟』、満州時代の血族の体験を基にした小説『赤い月』や、TVコメンタイターとしての言説、ここ数年の「脱原発」「秘密保護法反対」「集団的自衛権行使容認反対」「解釈改憲への警鐘」への発言や、最近の解釈改憲・集団的自衛権行使容認への怒りから書き上げたという「平和の申し子たち」という詩を想定して言ったのではなかった。

むしろ、永年の作詞活動を言ったのであった。「なかにに礼には一本の芯、いわば軸のようなものがある、近年の言動を深く納得出来る芯や軸が」との主旨で言ったのだ。

なかにし礼の作詞になる歌を列挙する。

「知りたくないの」(菅原洋一65年) 「恋のハレルヤ」(黛ジュン67年) 「恋のフーガ」(ザ・ピーナッツ67年) 「花の首飾り」(ザ・タイガース68年) 「愛のさざなみ」(島倉千代子68年) 「天使の誘惑」(黛ジュン68年) 「知りすぎたのね」(ロス・インディオス68年) 「人形の家」(弘田三枝子69年) 「港町ブルース」(森進一69年) 「夜と朝の間に」(ピーター69年) 「今日でお別れ」(菅原洋一69年) 「雲にのりたい」(黛ジュン69年) 「雨がやんだら」(朝丘雪路70年) 「あなたならどうする」(いしだあゆみ70年) 「手紙」(由紀さおり70年) 「夜が明けて」(坂本スミ子71年) 「別れの朝」(ペドロ&カプリシャス71年) 「サバの女王」(グラシエラ・スサーナ72年) 「グッド・マイ・ラブ」(アン・ルイス74年) 「石狩挽歌」(北原ミレイ75年) 「フィーリング」(ハイ・ファイ・セット76年) 「時には娼婦のように」(黒沢年男78年) 「北酒場」(細川たかし82年) 「まつり」(北島三郎84年) 「我が人生に悔い無し」(石原裕次郎87年) など・・・。

全曲に通底する「悔悟・諦念・矜持・反権威・反国家」は、恋歌や女みれんや失意の歌詞群の中に埋もれていて、解りにくく見えにくいかも知れないが、ぼくには並々ならぬ意志として伝わって来る。

「知りすぎたのね」では「恋は終わりね 秘密がないから」と語り、「雲にのりたい」では現象的な恋の成就を逆に「のぞみが風のように消えた」と言い、「あなたといても」「口づけをしても」「悲しい風が吹く 胸の中」とつぶやき、「どうしてみんな恋しているんでしょう」と、浮かれ世情に異論を放ち、当時の若い女性歌手に恋の永遠の悲哀を唄わせて聴き手に届く歌詞を紡ぎ出していた。黛ジュンの厭世感・倦恋感は見事だった。

歌謡史に残る名歌詞「背伸びして視る海峡を♪」、森進一唄う「港町ブルース」。主観的にしか見ることなど出来ない対象を、海峡の片岸から「背伸び」して視る、69年おんなの心理描写はどうだ? 来るはずのない恋しい男を求め、「背伸び」して爪先立って待つ心を想像できるか? 69年を越え70年をどうすべし?と彷徨する自称左翼の若者に、「あなたならどうする?」と問い「泣くの歩くの 死んじゃうの」と迫り、「私のどこがいけないの」と原点死守を促し、「あなたなら あな~たなら・・・」と再起と基礎からの変化を、あなたの組織や団体にではなく個人としての「あなた」に呼びかけている。

名曲『石狩挽歌』に登場する、「笠戸丸」は、敗戦直前に沈没するニシン漁船だが、ソ連参戦の1945年8月9日カムチャッカ近海で拿捕され、船長・乗組員強制下船捕虜の後にソ連軍機の空爆で果てた。『石狩挽歌』は特攻隊帰りの実兄のニシン物語への鎮魂と、満州体験・ソ連軍参戦への想いから「笠戸丸」を登場させたと思えてならない。

さて、ぼくは聞き逃したのだが、上記酒席で、友人のなかにしへのファン心理に対して、同席者から「なかにしには軸が無い」と返されたそうだ。人の「軸」は難しい。

少なくとも、こうは言えないか? 党や組織や団体に属し、あるいは優れていてブレない人物に同伴し、常にその言説に同意し、異議を押し殺し「仁義」を守ることが「軸」なのではない。最近の政治課題で言えば、安倍政権の諸政策への立ち位置は同じでも、例えば選挙への態度は様々だ。堺市長選・都知事選・この秋の「島ぐるみ」の沖縄知事選など・・・。それぞれの選択は、重い判断だと思う。彼我の力関係、今日の課題の優先順位、当面求めるべき陣形に関する苦しい選択だ。もし、「なかにしには軸が無い」と言った同席者が、自らの肉声を語り判断を述べることなく、ある倚りかかりを維持して、自分には「軸」があると語っているのなら、そんなものは「軸」ではない。立場と思考が違っていても、イデオロギー上の「軸」、揺れ動く政治課題上の「軸」を越えた、人生の「軸」を、友人はなかにしの歌詞群の中に見たのである。それは、政治上の都度変容する選択や、やはり部分でしかない政治的主張などより重く、説明しようもない「軸」だとぼくは想う。人の生に「軸」というものがもしあるなら、それは「無い」などと揶揄されても反論できる性質のものではない。思考・生き様・生業・情感・抗いのスタイル・趣向・思想を丸ごと語るか?面倒くさい! 人のことを言うな。皆、己の「軸」を自戒・自省の中で再検討すりゃいいんだ!

翻って、ぼくに、ぼくの「軸」があるだろうか?と思うばかりだ。

TBS「親父の背中」第四話 鎌田敏夫「母の秘密」に失望

『10人の脚本家と10組の名優で10の物語を紡ぐ』と銘打ってTBSが大宣伝している日曜劇場『親父の背中』。

第四週の鎌田敏夫の『母の秘密』を観た。鎌田敏夫という名は、中村雅俊・田中健・津坂まさあき主演の、青春という「言葉」がその有効性を喪って往く時代の、最後の時間を飾った優れた青春ドラマ『俺たちの旅』(1975~76)で知った。中村雅俊歌う主題歌が好きで時々だが観るうちに、鎌田敏夫という名がインプットされて知った。小椋桂作詞・作曲のその主題歌『俺たちの旅』は、こうつぶやく。

「夢の夕陽は コバルト色の空と海

交わってただ遠い果て

輝いたという記憶だけで

ほんの小さな一番星に

追われて消えるものなのです。

背中の夢に浮かぶ小舟に

あなたが今でも手をふるようだ。(リフレイン)」

ぼくはカラオケへ行けば、「追われて消える」ことへの自覚と羞恥、「いや、消えはしないぞ」という決して他人様には通用しない意地、その両方にしがみ付いて、しばしばこの歌を唄う。http://video.search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BF%BA%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E6%97%85&tid=9b3220cfb2834202f3b807e12d1cba3b&ei=UTF-8&rkf=2&st=youtube

鎌田は、その後『金曜日の妻たちへ』(1983)や『男女7人夏物語』(1986)、NHK大河ドラマ『武蔵MUSASHI』(2004)などで有名だ。倉本聰・山田太一らのように名前で視聴率を獲得できる脚本家の一人だと言われている。その鎌田敏夫だ、時間があった以上観ないわけには行かない。

ドラマは、長い間わだかまりを抱えて生きてきた父子。その父:賢三が突然、秩父札所参りに行こうと慎介を誘ってきた。親父・賢三(渡瀬恒彦)と、息子・慎介(中村勘九郎)の札所巡りお遍路の数日を描き、親父の若かりし日々・親父の亡き妻(母)への古い家父長的対応・親父への違和感を拭えない慎介の記憶・・・などが明らかになって行く。![14807285524_33222dc0f2[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2014/08/14807285524_33222dc0f21.jpg)

親父・賢三は学生運動~三里塚闘争~売れない運動系出版社経営~妻の死去、出版社の破綻・自宅売却、単身四国で有機農業系事業(?)をする・・・という人生を歩んだ。

第一線を退き出版社を始めていた1970年代半ばらしき賢三の自宅に、活動家が集まり口角泡を飛ばして論議する場面で、賢三の妻や子に対する家父長体質が描かれる。

妻はひたすらお茶を出し、「活動家」たちの「食事」を作り、論議には加わらない。ひっそりとキッチンに居る。来客たちもそれが当たり前だという態度で臨む。息子・慎介のテレビ音量に親父は「うるさい、静かにさせろ!」と妻を罵りさえする。

こういう人物がいなかったとは言わない、が、何か違和感がある。何だろう?

形式的には、あるいは表面的には女性を尊重しながら、奥には旧態依然たる意識を飼っていて「建て前」を演じている男、底では女の参加を認めてはいない、そんな男は(ぼくを含め)山ほどいたとは思う。けれども、そもそもこの賢三のような振る舞いの男がこの種の集まりを、批判されもせず束ねていたという「誤認」はいただけない。空回っていても、足掻いていても、客観的には「家父長」の繰り返しから出られなかったんだよお前も、と自他に言いつつも、この賢三像はいただけないと想う。10年のギャップを想う。

時代の「足掻き」に無知なひと世代前の文人が描く70年代だと思うのだ。

気になって、鎌田敏夫の生年を調べてみた。1937年生まれだ。なるほど・・・・。1960年を23歳だ。70年半ばには40歳手前だ。

ラスト近くで賢三が唄う歌がある。うたごえ喫茶に通っていた仲間が唄っていたなぁ、と感慨を込めて唄うのだが、何とロシア民謡(正確には1944年作のソ連製歌謡)『ともしび』だ。1970年代半ば、そういう希少な方が居たかもしれないが、ドラマが設定した「三里塚闘争」・・・・、そんなことは、まず有り得ない。うたごえ喫茶、「ともしび」。それは鎌田さん、それはあなたの時間だ。それはそれでいい。けれど、歌とともに時代精神・時代が格闘して辿り着こうとした内容まで10年繰り下げてはいただけない。

運動内部の封建や女性排除蔑視や家父長制の残滓の存在様式、その屈折度合と屈折率、それとの格闘、生年、敗戦を迎えた年齢、青春を生きた時代、妻、子ども、家庭・・・・、よほどの「当事者性」への真摯な挑みがなければ、全体が陳腐な「錯覚」に満たされた作品になってしまうということの見本のようなドラマだった。格闘した男女に失礼ではないか!

だから、母に「頑張っているお父さん」が夢を遂げることが自身の夢だった、に近い言葉を吐かせ、ラストで息子はそんな両親に対して「父には父の、母には母の人生があったのだ」と全的に納得肯定するのだ。それは作者の言い分でもある。

冗談ではない。作者によって、親父は大切なことへの自省の回路を奪われ、母は「では、貴女の人生はどうありたかったのか?」への願望も示せない位置に閉じ込められるのだ。

鎌田さん、腹の底から語れる課題や、怒り・哀しみ・歓びを共有できる世界を扱うか、さもなくば、よほどの感情移入の果てに獲得した相対化を語れるテエマを書くべきでしょう。もっとも、ぼくなどにはそれができないのですが・・・。けれど、「錯覚」はいけません。

「集団的自衛権行使容認」に抗議して焼身自殺未遂

【朝日新聞より】

29日午後2時すぎ、西新宿1丁目のJR新宿駅南口付近の歩道橋上で、男性がガソリンとみられる液体をかぶり、ライターで火をつけた。男性は病院に運ばれたが、顔や手足にやけどを負う重傷。直前に集団的自衛権の行使容認などに反対する演説をしていたという。

新宿の焼身自殺未遂事件に関して、その方法論への異論、生きて運動・主張に取り組むべきだ等々、FB上で様々なご意見を拝読した。その通りだとは思う。

一方で、「彼の方法は彼のものだ」と言おうと思ったら、何故か映画『グラン・トリノ』(2009年、監督主演:クリント・イーストウッド)のラストシーンを思い出していた。方法論の是非に言葉を費やせば費やすほど、彼の心の核心から遠ざかるような気がして・・・。

主人公(イーストウッド)が街のチンピラに殺されること承知で「丸腰」で出かけ、承知していた通り殺される。 長くなるので、詳細は書けないが、朝鮮戦争で、降伏の意思を示している相手を多数を殺し勲章まで手にした過去への拭えぬ慚愧の念、言葉(道理)が通じない相手を撃つのではなく相手に撃たせること、自身のどこかに在るかも知れないと疑っているアジア人への偏見の克服(チンピラに痛めつけられていた、チンピラと同族の若い隣人との友情)、出来ればアジア人に殺されることで「落とし前」を着けたかったこと、などを、「主観的」には成し遂げて主人公は死んでゆく。

新宿の事件当人の行動と何の関係も無いが、この映画を思い出した。「言葉(道理)が通じない相手を撃つのではなく相手に撃たせる」風だったかもしれない。

断っておくが、ぼくには焼身自殺を賛美する気はいささかもない。

言いたいことはひとつ、「彼の方法は彼のものだ」。

ムラと、ある名誉毀損

金時鐘さんの詩と著作の読者/2014年3月5日

いま、ある人の名誉が著しく毀損されている。ある人とは、詩人:金時鐘さんである。

高名な詩人=北川透氏が、金時鐘さんの思想・経歴・立場について、誤認に基づいた内容を自説として公言している。

金時鐘さんの、渡日以来の永い事実経過(金時鐘さんの詩作・エッセイなどの著作・そして思想領域での営みや運動領域での明らか

な立場)を少しでも読めば・知れば(そして、それは誰にもすぐに)解るはずの実像を、不用意にか故意にかは知らないが、誤認し

公の場で発言し、次いでその内容を思潮社が文字にしたのだ。

第3回鮎川信夫賞贈呈式での北川氏のスピーチと、それの『現代詩手帖』(2012年8月号)への掲載だ。この賞には、詩集部門と

詩論集部門があり、金時鐘研究の第一人者でもある細見和之氏の『ディアスポラを生きる詩人 金時鐘』が詩論集部門の最終選考に

残ったが、受賞は、詩集部門では藤井貞和氏の『春楡の木』が、詩論集部門では野村喜和夫氏の『移動と律動と眩暈と』と『萩原

朔太郎』の二著作だった。

(注:ディアスポラとは離散を意味するギリシャ語で、パレスチナ以外の地にすむユダヤ人またはその社会に使われたが、転じて、

原住地を離れ異郷に定住する者などにも使われる。)

北川透氏が細見和之氏の著作への講評の中で、金時鐘さんに触れた部分だ。北川氏にしてみれば、「ああ、そうでしたか」

「どっちでもいいじゃないですか」程度だとしても、金時鐘さんが「思想」と「立場」を賭けて、それこそ「生」の核心に置き、

永い歳月を通して格闘して来た内容に関わる事柄であれば、話は別だ。いい例が思い浮かばないが、脱原発・反原発に時間と労力

を費やし活動して来た者が、「君は反原発を唱えているが、一方で電力会社の原発推進政策の後押しをしているし、して来たじゃ

ないか!」と全く事実に反する(いや全く逆の)非難を受けたような種類の事柄だ。あるいは、労働組合運動の再生・再建に腐心

し、零細企業労働者・下請企業労働者・非正規雇用労働者・コミュニティ・ユニオンの可能性などに言及し活動もする学者が、

「君は基幹産業労働組合礼賛に基づく論陣を張って来たじゃないか」「労働者派遣法を推進したじゃないか」と、全く事実と違う

(全く逆の)論難を受けるようなことだ。一番大切にして来た事柄を、真逆の理解に基づいて非難されるとは・・・、それは放置

できない。何故なら己が生きることの根幹に据えて来たことに触れるからだ、と金時鐘さんは言うだろう。

こういうことだ。北川透氏は、細見和之氏『ディアスポラを生きる詩人 金時鐘』への講評で「金時鐘という詩人をあまりに美化し

すぎて、批判的な問題を突き出すような書き方がなされていない」と述べている。細見和之氏には異論があろうし、美化というの

は全く当たらないと思う。が、ここはいわば「美化と思ったから美化と言った」という類の主観の世界かもしれない。

問題は、北川透氏の金時鐘さんについての言い分だ。(思潮社、『現代詩手帖』2012年8月号)

『金時鐘さんはついこの前まで、北朝鮮を評価していました。』

『細見さんが取り上げている「新潟」という詩集は、社会主義リアリズムの典型を書いた、と本人が言っている詩集です』

『金時鐘さんは』『影響力のある知識人ですね。その場合の思想の責任。これは北朝鮮で抑圧されている人びとに対する責任、

という問題まで含むわけです。』『一人の在日の、非常に困難な思想の歩みを強いられた詩人が、そこで過ちを犯す、矛盾した

ことを書く、十分に説得力のない発言をするということは、ある意味では当然のことです。』

何だ?これは・・・。たぶん、金時鐘さんの詩を読んでいないな、評論・エッセイを読んでいないな、金時鐘さんの思想・経歴・

立ち位置を知らないな、と直感した。何故なら、読んだ上でなお、高名な詩人がこのような理解に至るはずがないと思うからだ。

よく知らず吐いた言葉なら、抗議を受けた時点で調べればいいのだ。そして訂正すればいいのだ。上記の北川透氏の誤読に対して、

細見和之氏が発した反論『私の金時鐘論の余白に』という文章から転記する。

『1955年刊行の第一詩集「地平線」までは、金時鐘さんのなかにまだ朝鮮民主主義共和国(北朝鮮)への期待ないし「評価」が

あったかもしれない。しかし、それ以降は、とりわけ在日朝鮮人総連合会(総連)からの組織批判にさらされるなかで、北朝鮮

の政治体制にたいしても明確に批判の態度を貫いてきた、というのが私の理解である。でなければ、どうして「帰国事業」に

孤立無援の状態で反対を貫き、日本において宿命の緯度を超えようとする「新潟」のテクストを書き上げる必要があったのか。

さすがに北川さんも半世紀以上も以前のことを「ついこの間」とは言わないだろう。』『いったい誰が「新潟」を読んで「社会

主義リアリズムの典型」に分類しようとするだろうか。少なくとも通念的に理解された「社会主義リアリズムの典型」への徹底

したアンチテーゼと受け止めるべきであって、これは金時鐘さんの表現を理解するうえで基本中の基本だと思う。』全く同感だ。

金時鐘さんの、済州島四・三事件との関係、渡日約65年の経歴を紐解き、詩を読み、エッセイに目を通して浮かび上って来るのは、

社会主義に抱いた原初の私的綱領と、社会主義決定論・官僚的組織運営・金日成神格化との間に横たわる違和・相違、表現や

詩作にいたるまで食い違う流儀と作法、つまるところそれら総体との格闘の姿だった。1970年総連を離れる。だから、時に登場

する北共和国への祈りのような「こうあって欲しい」との言葉は『評価』などではなく、云わば逆説であって無念の再刻印で

あるのだ。詩人なら、その逆説に気付かずにおれようか。その「祈り」の一方で激しい存亡を賭けた論陣を張って来たのだから・・・。

金時鐘さんの已むに已まれぬ真情からの抗議の書簡に対して、北川透氏も思潮社も現在のところ答えていないという(3月3日現在)。

北川透氏と細見和之氏とのその後の遣り取りは、ぼくは知らない。想うのだが、この、北川透氏と出版社の振舞は、「原子力ムラ」

と言われる「ムラ」に似ていないか? 自分たちの世界で評価したり反評価するのは勝手だが、それが外部に晒されることなく、

「ムラ」内部で自己完結する構造の中で繰り返され、「ムラ」以外の者の言い分や資料、ましてや批判評価された者本人の声を

も無視し、調べもせず、だから訂正・謝罪もせず、遣り過ごそうとする。

しかも、問題は、本来そうした苦境と無力に在る者が、ようやく紡ぎだす言葉であるに違いない「詩」、それを扱うはずの詩人と

その出版社によって行われている毀損だということだ。あなたにとって、貴社にとって、「詩」とは一体何なのか?とさえ

問いたい事態だ。北川透氏の言に対して、他の選考委員から異論がないらしいこと、思潮社がそのまま文字化したというその事実。

そこに詩壇という「ムラ」を視るのはぼくだけだろうか?

この高名な詩人と出版社が、訂正と謝罪をまっとうに行うことを願う者です。そうならないなら、金時鐘さんの読者としての

立場から、当然広く社会に事実経緯を示し、「ムラ」の実態を明らかにすべく行動するつもりだ。

「ムラ」に在って、当事者からの切実な抗議に耳を傾けることなく、流れと「ムラ」の空気に同調し『一人の在日の』詩人の苦闘

の足跡を軽んじ詩壇に安住し続けるなら、その姿こそ「凡庸な悪」の類型に在るとは言えないか?

以上、諸兄のご批判ご意見を待つところです。

参考【金時鐘の仕事】

詩集:『新潟』(1970年、構造社) 『猪飼野詩集』(78年、東京新聞出版局)『光州詩片』(83年、福武書店)

『化石の夏』(98年、海風社)『失くした季節』(2010年、藤原書店)

エッセイ集:『さらされるものとさらすものと』(75年、明治図書出版)『クレメンタインの歌』(80年、文和書房)

『「在日」のはざまで』(86年、立風書房。2001年、平凡社ライブラリー)

『草むらの時』(97年、海風社)『わが生と詩』(2004年、岩波書店)

名誉毀損について。ウィキペディアにはこうある。『日本の民法上、名誉毀損は不法行為となり得る。日本の民法は、

不法行為(民法709条)の一類型として、名誉毀損を予定した規定がある(民法710条、723条参照)。

不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける

客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう。

名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、名誉毀損とはならない。

例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような

行為が人格権の侵害に該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。』

![seisyun[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2014/11/seisyun1.jpg)