Archive for the ‘ぼやき つぶやき 駄エッセイ ’ Category

つぶやき【富士山 他の富士を知らず】

【富士山 他の富士を知らず】

日本的、日本の伝統、美しい日本・・・????

歴史性・世界性に晒された言い分か?

例えば富士山!…

日本の象徴と言われる富士山。

世界には富士山のソックリさんがいっぱい在る。

富士山はそれらを知らない。

【Fuji does not know other Mt. Fuji】

Japanese, traditional Japanese, beautiful Japan …? Is it? Is it? Is it?

Is it a case exposed to historical and global characteristics?

For example, Mount Fuji!.Fuji called the symbol of Japan.

There are many mountains resembling Mt. Fuji in the world.

Fuji does not know them.

①ポポカテペトル山(メキシコ)

②マヨン山(フィリピン)

③ミスティ山(ペルー)

④オソルノ山(チリ)

⑤コトパクシ山(エクアドル)

⑥小アララト山(トルコ)

⑦イリンスキー山(カムチャツカ)

⑧アグア山(グァテマラ)

⑨タラナキ山(ニュージーランド)

⑩ナルアホエ山(ニュージーランド)

⑪ダマバンド山(ペルシャ富士 イラン)

⑫開聞岳(鹿児島県)

⑬大山(鳥取県)

⑭羊蹄山(北海道)

⑮都心から見る 富士山

駄エッセイ: 『母と娘-高橋真梨子さんの壮絶母子』

【母と娘】

同居人が、金曜日夜、しばしば中居正弘がMCをするTBS「金スマ」を観ている。出演しているコメンテーター:大竹しのぶ・室井佑月の濃いファンだからだ。

6日、激痩せの高橋真梨子さんが出ていた。再現ドラマで、ワシが知らなかった彼女と母の壮絶な人生が映し出された。

ヒロシマ・18歳と16歳で結婚した両親・大好きだったジャズマンの父・原爆が原因かもしれない父の足傷から壊死~両脚切断・両親の別居・母の水商売~男性関係~離れはしないDV男・何度も目撃した男の暴力・両親の離婚・父の死・母との確執・どうしても母を赦せなかった日々・・・。

高橋真梨子さんの歌に在る、ある「憂い」の背景を知った。あの抜群の歌唱力で、恋を唄い、愛を唄い、別離を唄い、生きていく女の希望を力強く唄っても、彼女の歌唱と表情には拭えない「陰」が宿っていた。

母が最晩年に好きだった、真梨子さん作詞の『フレンズ』、その唄い出し

「煌めいていた そして戸惑う青春だった」は書き直されたものだそうだが、書き替えられる前の原歌詞は

「修羅のごとく生きた 青春の抜け殻」だそうで、母はその原歌詞が好きだったのだ。

余命宣告を受けた母を、東京に呼び寄せ同居するが、数か月後母は涯てる。

いま、「あぁ、あの歌詞こそは母の青春だったのだ」と想うのだ。

ふと、2015年95歳で他界した我が母の晩年の歌を思い出す。

「みれん断ち実母に返すが此の稚児の 幸せならんと諦めし乳母」

「乳母里より付き人のごと添いて来し 田舎人形夜ごと抱きしよ」

「いつの間にか姿消したる縞木綿の 人形恋いて泣きし幼日」

「父の里に預けしわれを疎みたる 母の胸中識る年となる」

幼い日から幾度も聞かされたが、永く不幸な母子関係だった。世に幾万とあろう、永く心からの和解はできなかった母と娘の確執。そして「それ」を超える心・・・。

高橋さんは自らの半生を根拠地に類まれな歌唱をものし、そして歌の力、唄う力を得て「それ」を超えたと思う。 我が母は超えたろうか?

高橋真梨子(1949年生まれ67歳):

「ジョニィへの伝言」「五番街のマリーへ」「あなたの空を翔びたい」

「for you…」「はがゆい唇」「桃色吐息」「ごめんね…」「フレンズ」

ぼやきエッセイ 安倍・プーチン会談 雑感

【クナシリ・メナシの戦い】

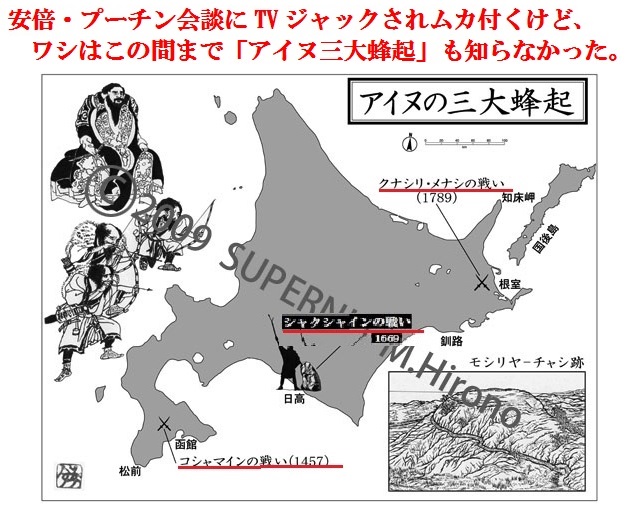

5月に、民博(国立民族学博物館):「夷酋列像-蝦夷地イメージを巡る人・物・世界」を覗いて、初めて「アイヌ三大蜂起」を知った程度のワシだ。だから、「領土とは何か?」とか「そもそも蝦夷地は云々」とか、ましてや「北方領土」がロシア(旧ソ連)の統治下になって70年の悲哀だとか、元島民の切情を持ち出す政権の手法に何か言うつもりはない。

【アイヌ三大蜂起】

コシャマインを首領とする函館:志濃里の「コシャマインの戦い」は1457年、応仁の乱の10年前だ。有名な「シャクシャインの戦い」(静内方面)が1669年。それから120年後1789年に起きた「クナシリ・メナシの戦い」はアイヌ民族最後の武装蜂起と言われている。俗にこの三つを「アイヌ三大蜂起」と呼ぶらしい。

「クナシリ・メナシの戦い」(1789年、江戸時代寛政年間)の翌年、松前藩士によって描かれた「夷酋列像」は、松前藩の和解策に最後は協力的に対応した12人の有力者だという。

メナシはアイヌ語で「東方」を意味し、元来は現在の北方領土から知床半島、根室地域 一帯を指した。

慶長9年(1604年)に成立した松前藩は、家臣に北海道各地の漁場の経営権を与えた 。米の取れない蝦夷地では、他藩のように年貢前を家臣に分けることができなかったの だ。漁場の経営権を委ねられた家臣は、次第にその権利を商人にあずけてけてしまう。 こうして漁場の経営権を握った商人を場所請負商人という。

当時、メナシ一帯を支配したのは飛騨屋という商人だった。飛騨屋は、北海道のエゾマツ、トドマツを江戸、大阪に送る商売によって巨万の富を蓄積した。木材商人であった飛騨屋が漁場経営に乗り出したのは、松前藩が飛騨屋への借金返済のために、メナシの漁業権を20年の期限付きで貸し与えたからだった。飛騨屋は漁業に慣れていない上、期限内に利益を上げようとアイヌを酷使・暴力支配した。 そんな折、国後島のアイヌが、倭人から薬代わりにもらった酒を飲んだところ、病状が 急変、まもなく死亡するという事故がおきた。相前後して、倭人からもらった飯を食べてすぐに果てたアイヌの娘がいた。相次ぐ同胞の死に、追いつめられたアイヌたちは、寛政元年(1789年) 5月7日の夜、国後島泊村の運上屋を襲い、ついに決起した。

国後島を制圧したアイヌたちは、対岸のメナシに渡り、同地のアイヌ人およそ130名以上 を集め、次々と和人の陣屋を襲撃した。羅臼町城にはオロマップに番屋があり、8人の 和人が襲われている。ほう起したアイヌ人は、松前藩の反撃を予想して、各地にチャシを構え、戦闘態勢に入った。報告を受けた松前藩もすぐに臨戦態勢をとり、264人の鎮圧 隊をノカマップ(現根室市東部)に上陸させた。

そこに現れたのが厚岸アイヌの長イトコイと国後アイヌの長ツキノエ。二人はほう起軍をなだめ、首謀者の首をさし出すことで、乱を治めた。

倭人を殺した罪で、アイヌ37人が 処刑され、その首は松前の立石野でさらし首になった。

70年前の大義なき占領支配に憤り元住民の切情に涙する心が、227年前民族自決を願い決起した先住者の無念と無縁ならば、その心情はいかがわしいとワシは想う。

歴史は、70年だけではないのだ。

ついでながら「クナシリ・メナシの戦い」1789年の頃、琉球国では、

「1609年(琉球暦万暦37年・和暦慶長14年)、薩摩藩の島津氏は3000名の兵を率いて3月4日に薩摩を出発し、3月8日には当時琉球王国の領土だった奄美大島に進軍。3月26日には沖縄本島に上陸し、4月1日には首里城にまで進軍した。島津軍に対して、琉球軍は4000名の兵士を集めて対抗したが敗れた。4月5日には尚寧王が和睦を申し入れて首里城は開城した。これ以降、琉球王国は薩摩藩の付庸国となる。」

薩摩藩への貢納を義務付けられ、江戸上りで江戸幕府に使節を派遣した。その後、明に代わって中国大陸を統治するようになった満州族の王朝である清にも朝貢を続け、薩摩藩と清への両属という体制をとりながらも、琉球王国は独立国家の体裁を保ち、独自の文化を維持した。

当時江戸政権は、田沼意次の失脚を受け、松平定信の「寛政の改革」(1787~1893年)という緊縮財政の只中だった。1816年のイギリス艦来琉以降、英仏蘭露米は頻繁に来琉、独立国としての琉球と交渉にあたった。1867年大政奉還、1871年廃藩置県(鹿児島県が琉球を「管理」)。1878年日清間で「琉球分割案」、1879年三分割アメリカ案。1879年沖縄県となる。

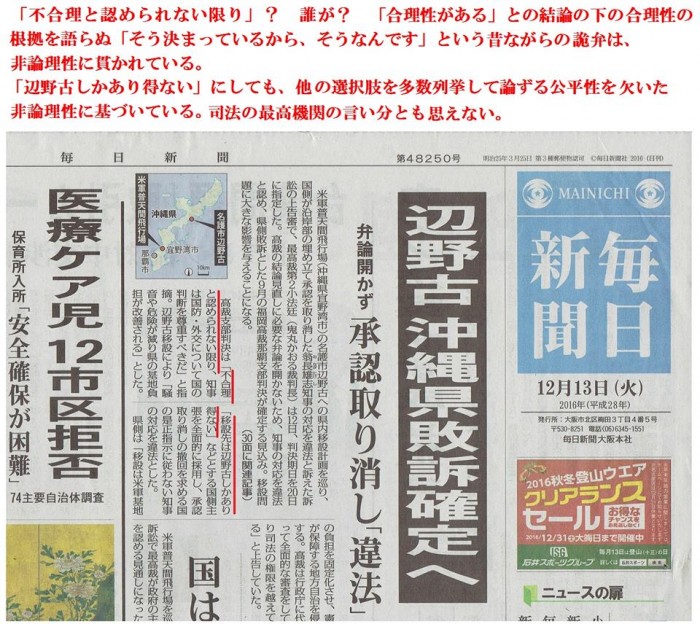

ぼやき 最高裁自作自演の上告棄却

最高裁が弁論を開かず判決=上告棄却し確定することになる高裁判決は、9月16日の福岡高裁那覇支部の判決だ。

高裁裁判長:多見谷寿郎氏は〈平成22年4月から同26年3月まで千葉地裁の裁判長を務め、行政(およびそれに準ずる組織)が当事者となった裁判を数多く手がけているが、新聞で報じられた判決を見る限り、9割がた行政を勝たせている〉というのである。しかも、この多見谷氏の着任人事が極めて異常だった。

〈代執行訴訟が提起されるわずか18日前に、東京地裁立川支部の部総括判事(裁判長)から慌ただしく福岡高裁那覇支部長に異動している。この転勤が普通と違うのは、多見谷氏の立川支部の部総括判事の在任期間が1年2カ月と妙に短いことだ。裁判官の異動は通常3年ごとである。(中略)また、前任の須田啓之氏(修習34期)もわずか1年で那覇支部長を終えて宮崎地家裁の所長に転じており、これも妙に短い〉。前任の須田氏は『薬害C型肝炎九州訴訟』で国と製薬会社の責任を厳しく指弾して賠償を命じるなど、リベラルな判決を出した“過去”があるので、外されたと見るべきでしょう。そこへいくと多見谷氏は“アンチ住民”の態度が鮮明です。有名なのは2013年の成田空港訴訟で、成田空港用地内の農家の住民に空港会社が土地と建物の明け渡しを求めた裁判でしたが、住民側に明け渡しを命じる判決を出した。住民は『国は農家をやめて、死ねと言うのか』と訴えたが、裁判長は聞く耳を持たず、住民側の証人申請はほとんど却下されました。他にも行政訴訟では、建設工事を進める残土処理場を巡った千葉県の許可取り消しを住民が求めた裁判で訴えを棄却したりしています」

今回の辺野古裁判でも、多見谷裁判長は露骨に国寄りの訴訟指揮を執った。翁長知事の本人尋問こそ認めたものの、稲嶺進名護市長ら8人の証人申請は却下したうえ、しかも、国側が早期結審を求めたのに応え、わずか2回の弁論で結審する“スピード審理”でもあった。判決にある「(新基地に)反対する民意に沿わないとしても、基地負担軽減を求める民意に反するとは言えない」などというのも、国を勝たせるための詭弁としか言いようのない理屈である。(RETERA 9月17日より)

最高裁はこの巧妙に仕組まれた裁判劇の主役なのだ。福岡高裁那覇支部を含め、判事の人事は最高裁事務局が人事案を作成し、最高裁長官を議長に最高裁判事全員の会議で承認される。つまり、慌ただしい那覇支部の裁判長着任、裁判過程、判決、最高裁の上告棄却(20日)までの一連のドラマは、『最高裁の』自作自演だと言えるのではないか?。

駄エッセイ: 池田浩士氏 ある冊子に見る若き日の想い

先日、池田浩士さんの講演会『ファシズムとボランティア ―自発性から総動員へ』に参加して、FBにチョコっと投稿した際、女房が奥さんの妹さんの高校時代の友人で、女房は池田さんのファンだと書いて、女房に「恥ずかしくカッコ悪いことを書くな!」と叱られた。

先日、池田浩士さんの講演会『ファシズムとボランティア ―自発性から総動員へ』に参加して、FBにチョコっと投稿した際、女房が奥さんの妹さんの高校時代の友人で、女房は池田さんのファンだと書いて、女房に「恥ずかしくカッコ悪いことを書くな!」と叱られた。

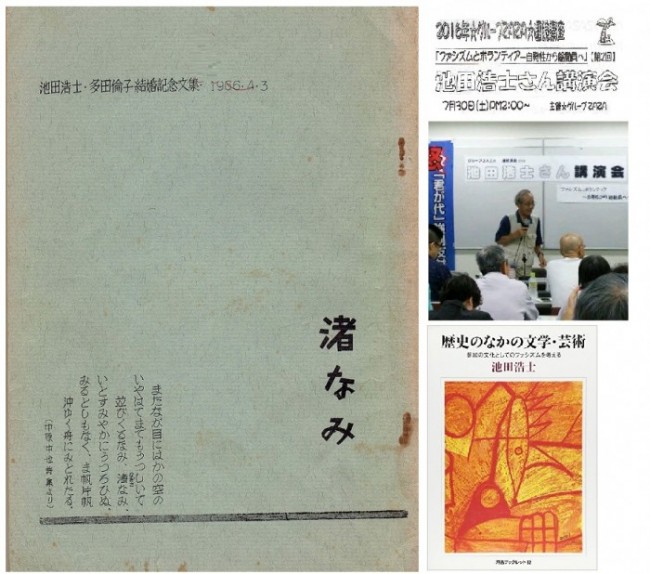

カッコ悪いついでに、女房が「お宝」だと秘蔵(?)していた「ある冊子」を家探しした。

押入れの、子らに配るはずがそのままになっている幼児期の絵や、片付けようにも手が付けられない数千枚のバラバラの写真、学生期の駄文や労組関係や各種活動資料などに混じってそれは出てきた。1966年、池田氏がご結婚に際して配布された『渚なみ』という名の冊子である。奥様やご友人たちの文章もあって、なかなか読みごたえがある。それが何故、女房の手許にあるのかよくは知らない。奥さんの妹さんから頂いたのだろうか?

池田さんご本人には、無断公開はもちろん非礼なので、表紙をスキャンし、どうやら女房が「お宝」扱いして来た根拠らしいある一文の要旨だけを、紹介することを赦していただきたい。

1966年といえば、丁度50年前だ。50年前に若き池田浩士氏が書いた文には、今日なお色褪せない、社会主義に於ける創造性・表現・自立自律を巡る譲れぬ見解が記されている。その後の池田氏の研究・論考へと発展する原点といった趣だ。若き日に立った地平と同じ地平(もちろんその深化発展した地平)に立つことの稀有さと尊さを想う。

その一文は「マニキュア」という題で、文学研究会の機関紙からの転載だ。大学3年時とある。

三人の学生旅行の船上で出会った高校生少女のマニキュアを巡る話だ。少女は「何処とはなしに好きになるような可愛らしさ」を湛えて、甲板の手摺によりかかって海を見始めた。それに見惚れる池田青年。当時(1961年)普段は好きではなかったマニキュアが、池田青年の中で「美しいもの」「好ましいもの」に変貌して行く様が、甲板・海波・船上を渡る風の中でスリリングに瑞々しい文章で描写されてゆく。

船上で、学生間の論議がある。

「マニキュアって好きか?」「どうもいただけないな」から始まる論議は、好きな子がある日マニキュアをしていたら、その子が嫌いになるか?「いやならない」と進む。

その後に青年池田はこの寓話からこんな「思想」を披歴している。

『ルカーチがやっきになって否定しようとしている反動的ブルジャア文学が、ルカーチに言われずとも否定されねばならないことはよくわかっている。ナチスに協力し、或いはナチスを黙認したドイツ作家は当然責められなければならないこともよくわかる。それで居て何度読んでみても好きで好きでたまらないという作品がなくはないのだ。それどころか、それらの呪縛から抜け出られずにジタバタしている有り様なのだ。それに対して、社会主義リアリズム文学論の何と貧弱なことよ!』

『文学作品の価値は単に作者自身が典型を捉えたかどうかよって決まるのではなく、如何にしてその典型を形象化しえたかによって決まるのである。ある一定の社会から抽出した典型をどのような虚構を通し、どのような美学的手段によって形象化するか、』

『私はリアリズム文学論を否定するものではない。私はマニキュアにだけ目をつむったり、あるいはこれをこじつけて正当化したりすることなく、マニキュアの「美」をも含めた全体的な美しさを生み出すのに貢献するような理論の確立をリアリズム文学論に要求しているのだ。』

(1966年、池田氏ご成婚時の冊子『渚なみ』所収、1961年慶応大学「外国文学研究会機関紙より転載」

池田浩士氏のその後の思想的営為の実際は誰もが知るところだが、その歳月は、池田氏がここで披瀝した「思想」の深化作業にある意味「殉じた」時間でもあった、と嬉しくなる。

ある人の、青年期の思考が、初期に例え稚拙で驕慢で錯誤に満ちていたとしても(池田氏の場合は学生を超えた論考です)、その原初の「精神綱領」を持続し、旗となるまで立ちつくしている姿は美しい。

話は飛ぶが、1991年に「立風書房」から金時鐘さんの集成詩集『原野の詩』が出版された。890頁に及ぶ分厚い書籍だった。¥6500だったが、女房の分と友人の分とで3冊購入した。我が家のバイブルだ。

その巻末の解説 『いま、金時鐘を読むということ』 こそは池田浩士氏の文章であった。

引用したいが、一部を切り取ることなど出来ない持続する「思想」が詰まっている。『渚なみ』「ルカーチ」『ヴァイマル憲法とヒトラー』(岩波現代選書)「金時鐘」・・・それは一つのことの変容態だ。

女房曰く、冊子『渚なみ』のある一文が、地方から大阪の大学へ来て、右往左往していたであろう自分の、社会主義小僧が吐く凡百の各種「決定論」や「ねばならない」症候群への違和感や、どう見ても「ヤクザ」「チンピラ」にしか見えない野郎(ワシだ)への視角を、大いにHELPしてくれたそうだ。

訊いてはいないが、その一文はこの「マニキュア」に違いない。

つぶやき駄エッセイ: ヘイトスピーチは「言論」ではない!

「ヘイトスピーチ」は「表現の自由」の範囲内か?

川崎市で6月5日に計画されていたヘイトスピーチ(差別扇動)のデモについて、福田紀彦市長は5月30日付で、デモの起点となる公園の使用を不許可にした。

一方、神奈川県警と神奈川県公安委員会は5日、道路使用を許可した。

当日、カウンター・デモがヘイト・デモを圧倒し中止に追い込んだのだが、これを「警察と一体になってヘイトスピーチデモを実力行使で中止に追い込むのは、いくらなんでもやり過ぎだ。やり過ぎだ」と論難している投稿があった。そうなのか?!

http://blog.goo.ne.jp/ra…/e/9d1cf3181fb5163dc5df5fda5365fb93

「表現の自由」を論拠に様々に語られるが、「言論の自由」と言うとき、その自由の限界範囲内に「ヘイトスピーチ」は想定されていない、というのがワシの考えだ。

「表現の自由」などの基本的人権は、唯一他の人権によってのみ規制される。ヘイトスピーチは「他の人権」の否定によって発せられるからして、基本的人権を成立させる要件を充たしていない。

それは「表現の自由」の外に在る。

映画談義: 『鞄を持った女』、イタリアン・ネオ・レアリズモの黄昏

映画『鞄を持った女』のチラシ制作。

1964年東京オリムピックの年、ぼくは高校二年生だった。美術の時間に「レコード・ジャケットか映画チラシを作る」という課題があって、授業の直前に公開から数年遅れで名画座(大毎地下)で観た61年公開のある映画のチラシを作っていた。美術の授業は週に一度、二時間続きに行なわれていたと思う。

映画のタイトルは『鞄を持った女』、主演:クラウディア・カルディナ―レ、ジャック・ペラン、監督:ヴァレリオ・ズルリーニ。夫を喪って場末のクラブで働く女性歌手(カルディナーレ)が遊び人の男に棄てられる。男の弟(ペラン)とこの女性との「よくある話」なのだが、この弟に感情移入したぼくはこの映画にエラく入れ揚げていた。出来上がった映画チラシにクラスの女子がヒソヒソ会話をしていたが、その内容は知らない。聞けばよかった、作品を残しておけばよかったなぁ~、と後悔している。![briankim_1[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2016/05/briankim_11-e1463506621389.jpg)

この監督が『激しい季節』で世に出た人で、本作の後『家族日誌』 『国境は燃えている』などで有名だと知ったのは、後年のことだ。

主演女優:クラウディア・カルディナーレが『刑事』のラストシーンの「アモーレ、アモーレ、アモーレ、アモーレ・ミオ♪」のメロディーをバックに、逮捕された夫が載る警察車を追い駆け続ける女であることや、『若者のすべて』 『ビアンカ』 『ブーベの恋人』 『山猫』など大物監督の秀作で有名な女優だと知るのもその後の映画三昧の日々からだ。いずれも公開当時、日本でも評価され、彼女はCCの愛称で人気を博した。

ジャック・ペランの名を目にしたのは、コスタ=カヴラス監督の『Z』(69年)『戒厳令』(72年)での製作者としてのクレジットだった。そこで、彼が左翼映画人だと知り、89年には『ニュー・シネマ・パラダイス』の主人公の中年映画監督役で、『鞄を持った女』の弟のその後に再会したような気分に浸ったものだ。まるで、映画監督になった主人公がもう一人の主人公=クラブ歌手の画像を観ているようだった。

『鞄を持った女』 は、戦後イタリア映画(1945~50年代の『靴みがき』 『自転車泥棒』 『戦火のかなた』 『ローマで夜だった』 『にがい米』なども含めたイタリアン・ネオレアリズモ)の系譜の面影を辛うじて保持している最後の映画作品群の一つだったように思う。その系譜は消えて行き、ピンク喜劇・イタリアン史劇・イタリアンホラー・マカロニウェスタンに席巻され、アントニオーニ『情事』『太陽はひとりぼっち』、パゾリーニ『奇跡の丘』『アポロンの地獄』他の「芸術派」が気を吐いたが、イタリア映画産業は斜陽へ向かう。

カルディナーレに限らずヨーロッパの大物女優のハリウッド進出(?)が試みられたが、ヨーロッパ自国での美と刃と輝きとを、ことごとくハリウッド・ナイズによって損なわれ失意に在ったと思う。カルディナ―レも同じ道を辿ったと思う。

『鞄を持った女』 はぼくを映画好きに導いた作品だが、図らずも戦後イタリア映画DNAの名残りが消え去る画期に位置していた。『ニュー・シネマ・パラダイス』の主人公の中年映画監督が、ラスト・シーンで試写室のスクリーンに映し出される、遠い日に教会に検閲カットされたラヴシーン・フィルムの数々を観るが、それは帰っては来ない戦後イタリア映画への切情だったと想う。戦後が、戦後の経済と文化が、間違いなく米主導秩序に差配されて行く時間であったことへの異論であったと想う。

☆文中の映画作品

『激しい季節』(59年、ズルリーニ監督、エレオノラ・ロッシドラーゴ)

『鞄を持った女』(61年、ヴァレリオ・ズルリーニ監督、クラウディア・カルディナ―レ、ジャック・ペラン)

『家族日誌』(64年、ズルリーニ監督、マストロヤンニ、ジャック・ペラン)

『国境は燃えている』(66年、ズルリーニ監督、マリー・ラフォレ)

『刑事』(59年、ピエトロ・ジェルミ、カルディナーレ)

『若者のすべて』(60年、ルキノ・ヴィスコンティ監督、アラン・ドロン、カルディナーレ)

『ビアンカ』(63年、マウロ・ボロリーニ監督、ジャン=ポール・ベルモンド、カルディナーレ)

『ブーベの恋人』(63年、ルイジ・コメンチーニ監督、ジョージ・チャキリス、カルディナーレ)

『山猫』(64年、ヴィスコンティ監督、バート・ランカスター、カルディナーレ)

『靴みがき』(46年、ヴィットリオ・デ・シーカ監督)

『自転車泥棒』(48年、デ・シーカ監督)

『戦火のかなた』(46年、ロベルト・ロッセリーニ監督、)

『ローマで夜だった』(60年、ロッセリーニ監督、アンナ・マニャーニ)

『にがい米』(52年、シルヴァーナ・マンガーノ、ラフ・ヴァローネ)

『情事』(60年、ミケランジェロ・アントニオーニ監督、モニカ・ヴィッティ)

『太陽はひとりぼっち』(62年、アントニオーニ監督、マルチェロ・マストロヤンニ、モニカ・ヴィッティ)

『奇跡の丘』(64年、ピエル・バオロ・パゾリーニ監督)

『アポロンの地獄』(67年、パゾリーニ監督、シルヴァーナ・マンガーノ)

『Z』(69年、コスタ=カヴラス監督、イヴ・モンタン、イレーネ・パパス、ジャン・ルイ・トランティニアン)

『戒厳令』(72年、コスタ=カヴラス監督、イヴ・モンタン、レナート・サルヴァトーリ)

『ニュー・シネマ・パラダイス』(89年、ジュセッペ・トルナトーレ、フィリップ・ノワレ、ジャック・ペラン)

列島覇権の暴虐: 民博で「アイヌ三大蜂起」を知る。

せっかく向かった4月27日にスカ喰ろうて(水曜日休館日を知りながら、その日が木曜だと思い込んでの無駄足)翌日リベンジに行くつもりが、

民博(国立民族学博物館):「夷酋列像-蝦夷地イメージを巡る人・物・世界」への訪問は本日5月1日(日)となった。

「アイヌ三大蜂起」を知り、最後の武装蜂起と言われている「クナシリ・メナシの戦い」(1789年、江戸時代寛政年間)の翌年、松前藩士によって描かれた「夷酋列像」は、松前藩の和解策に協力的した12人の有力者だという。9世紀初頭のアテルイの和睦の後の騙し討ちもそうだが、列島覇権の暴虐とその裏面の哀しみに「東アジア反*****」には理と大義があると想った。

民博からの帰り路、万博記念公園内に走る「汽車ポッポ」は四輌連結(電気自動車が引いている)で楽しそう。

ちょいしんどいのでその気はないのに「孫を連れて来たったらよかった」と想った瞬間、昔、万博公園の隣にあった無料公園(現サッカー競技場辺り)で、確かいっしょに行った保育所つながりの人に撮ってもらったらしい、女房と子どもたちの写真を思い出した。あ~ぁ、しばしば不在だったな。

7世紀頃には、蝦夷は現在の宮城県中部から山形県以北の東北地方と、北海道の大部分に広く住んでいたと推察されているが、大和朝廷成立史はと表裏の関係だ。古くは5世紀の中国の歴史書『宋書』倭国伝にある、478年倭王武が宋 (南朝)に提出した上表文の中の記述「昔から祖彌(そでい)躬(みずか)ら甲冑(かっちゅう)を環(つらぬ)き、山川(さんせん)を跋渉(ばっしょう)し、寧処(ねいしょ)に遑(いとま)あらず。東は毛人を征すること、五十五国。西は衆夷を服すること六十六国。渡りて海北を平らぐること、九十五国。」の「東は毛人」も北関東から東北・北海道にかけての蝦夷だと思われる。(ウィキペディア:「蝦夷征討」参照)

下って8世紀末、朝廷軍は幾度も蝦夷と交戦し、侵攻を試みては撃退されていた。アテルイについては、789年(延暦8年)、征東将軍紀古佐美遠征の際に初めて言及される。この時、胆沢に進軍した朝廷軍が通過した地が「賊帥夷、阿弖流爲居」であった。紀古佐美はこの進軍まで、胆沢の入り口にあたる衣川に軍を駐屯させて日を重ねていたが、5月末に桓武天皇の叱責を受けて行動を起こした。北上川の西に3箇所に分かれて駐屯していた朝廷軍のうち、中軍と後軍の4000が川を渡って東岸を進んだ。この主力軍は、アテルイの居のあたりで前方に蝦夷軍約300を見て交戦した。初めは朝廷軍が優勢で、蝦夷軍を追って巣伏村(現在の奥州市水沢区)に至った。そこで前軍と合流しようと考えたが、前軍は蝦夷軍に阻まれて渡河できなかった。その時、蝦夷側に約800が加わって反撃に転じ、更に東山から蝦夷軍約400が現れて後方を塞いだ。朝廷軍は壊走し、別将の丈部善理ら戦死者25人、矢にあたる者245人、川で溺死する者1036人、裸身で泳ぎ来る者1257人の損害を出した。この敗戦で、紀古佐美の遠征は失敗に終わった。

その後に編成された大伴弟麻呂と坂上田村麻呂の遠征軍との交戦については詳細が伝わらないが、結果として蝦夷勢力は敗れ、胆沢と志波(後の胆沢郡、紫波郡の周辺)の地から一掃されたとされる。田村麻呂は802年(延暦21年)、胆沢城を築いた。

『日本紀略』には、同年の4月15日の報告として、大墓公阿弖利爲(アテルイ)と盤具公母礼(モレ)が500余人を率いて降伏したことが記されている。2人は田村麻呂に従い7月10日に平安京に入った。田村麻呂は2人の命を救うよう提言したものの、平安京の貴族たちは「野性獣心、反復して定まりなし」と反対したため、8月13日に河内国にてアテルイとモレは処刑された。和睦の果ての騙し討ちだ。処刑された地は、枚方市宇山を比定地とみなす説があったが、発掘調査の結果、宇山の丘は古墳だったことが判明し、枚方市宇とする説は消えた。

コシャマインを首領とする函館:志濃里の「コシャマインの戦い」は1457年、何と応仁の乱の10年前だ。有名な「シャクシャインの戦い」(静内方面)が1669年だから、それから120年後に起きた1789年の「クナシリ・メナシの戦い」はアイヌ民族最後の武装蜂起と言われている。俗にこの三つを「アイヌ三大蜂起」と呼ぶらしい。

今回の「夷酋列像」は、主に蜂起の翌年1790年に松前藩士:蠣崎波響がアイヌの有力者を描いたものだと言う。12人はそれぞれ有力者で「村落の荒廃とこれ以上の死者を避ける為、松前藩の和解策に協力した有力者だという。哀しい史実だ。

蜂起に至った事情は次の通り。

メナシはアイヌ語で「東方」を意味し、元来は現在の北方領土から知床半島、根室地域 一帯を指した。

慶長9年(1604年)に成立した松前藩は、家臣に北海道各地の漁場の経営権を与えた 。米の取れない蝦夷地では、他藩のように年貢前を家臣に分けることができなかったの だ。漁場の経営権を委ねられた家臣は、次第にその権利を商人にあずけてけてしまう。 こうして漁場の経営権を握った商人を場所請負商人という。

当時、メナシ一帯を支配したのは飛騨屋という商人だった。飛騨屋は、北海道のエゾマツ、トドマツを江戸、大阪に送る商売によって巨万の富を蓄積した。木材商人であった飛騨屋が漁場経営に乗り出したのは、松前藩が飛騨屋への借金返済のために、メナシの漁業権を20年の期限付きで貸し与えたからだった。飛騨屋は漁業に慣れていない上、期限内に利益を上げようとアイヌを酷使・暴力支配した。 そんな折、国後島のアイヌが、倭人から薬代わりにもらった酒を飲んだところ、病状が 急変、まもなく死亡するという事故がおきた。相前後して、倭人からもらった飯を食べてすぐに果てたアイヌの娘がいた。相次ぐ同胞の死に、追いつめられたアイヌたちは、寛政元年(1789年) 5月7日の夜、国後島泊村の運上屋を襲い、ついに決起した。

国後島を制圧したアイヌたちは、対岸のメナシに渡り、同地のアイヌ人およそ130名以上 を集め、次々と和人の陣屋を襲撃した。羅臼町城にはオロマップに番屋があり、8人の 和人が襲われている。ほう起したアイヌ人は、松前藩の反撃を予想して、各地にチャシを構え、戦闘態勢に入った。報告を受けた松前藩もすぐに臨戦態勢をとり、264人の鎮圧 隊をノカマップ(現根室市東部)に上陸させた。

そこに現れたのが厚岸アイヌの長イトコイと国後アイヌの長ツキノエ。二人はほう起軍をなだめ、首謀者の首をさし出すことで、乱を治めた。倭人を殺した罪で、アイヌ37人が 処刑され、その首は松前の立石野でさらし首になった。

つぶやき: 孫一年生 給食参観

ちょいとした巡り合わせでいい体験をした。

近くに住む息子の女房が、うちの主(息子の母親)に電話を寄越し、「明日の次女の給食参観、新一年生の最初の参観日なので行ってやりたのですが、末娘が発熱で行けなくなりました。お義母さん行ってくれませんか?」

うちの主は、己れは一日何たら会議の予定で無理なのに「わかったオッサン行かせるわ」と約束。孫・一年生の給食参観の、ありがた~い「お役」が回って来た。

これが、大収穫! 入学してまだ2週間強のクラス30人が、教師が大声で指示するでないのに見事に準備・運び・配膳などをこなすのだ。もっとも、エプロン先生(ボランティア?)数名さんの力は大きい。

食事を早く終える者・やや時間がかかる者がいても、だれも焦らない。大らかに時間は進む。担任の技量もあるのだろうが、食事が済んだ子どもたちが、それぞれに先生の席へ行き何やら「自慢」や「報告」したり、机でお絵かきや絵本読みを始める。う~ん、いい。

頼むから、ここにある空気を教育の場で続けてくれ~、と思った。孫はワシを見て照れながら手を振っていた。

ふと想い至る。あれぇ~、我が子4人の学校給食の場面なんて知らないぞ。

それぞれの、その時期を思ってみた。なるほど、アレとコレとソレで、身勝手だったり故ある事柄だったり主観的には外せない**だったりはしたが、行けなくはなかったはずだ。

世の爺に「孫いのち」みたいな人を時に見受けるが、それは「手にできなかったものの代替行為」かもしれない。そうはなるまいと思う。等身大のバカ父像を噛み締めていよう、爺は爺ぃだ。