つぶやき: 20世紀~21世紀。 「国家」…この超え難きもの

『ドイツ 第二次大戦への道』 http://www.youtube.com/watch?v=D7uCQPULM-M&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OjSIhaQRULQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=gr07_s5XOlg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=XhyC6Z35yJU&feature=related

『ロシア革命からニューディール』 http://www.youtube.com/watch?v=fEUo4BhqfgI&feature=related

『1929年 世界大恐慌』 http://www.youtube.com/watch?v=Toaladfgt1M&feature=related

交遊通信録・歌遊泳: おおたか静流(しずる)

歌遊泳: 途上にて

交遊通信録: 『地中海人』 『境界をまたぐ越境人』、 と労働運動。

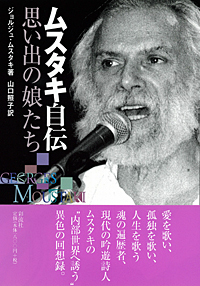

交遊通信録&歌遊泳: ジョルジュ・ムスタキ、『地中海人』、パリ五月・・・

Sさん。

いい歌を送っていただいき、ありがとう。http://www.youtube.com/watch?v=coiXF-PqgGQ 。 金子由香利:『時は過ぎてゆく』の作者ジョルジュ・ムスタキ・・・。 ウロ記憶を確かめようとウィキペディアを見ました。 「なるほど」の満載でした。 いい歌は簡単に生まれはしない、と改めて思いました。その奥に裏に向こうに、時代があり人がいる、想いがあり思想がある、愛があり、 そして闘いがある。

1934年、ケルキラ島出身のギリシャ系ユダヤ人の両親がエジプトに亡命中に生まれた。フランス系の学校に通っていたが、民族など様々なトラブルがあり、自らを「Méditerranéen-地中海人」と見做すようになる(ヨーロッパ各国、アフリカ、アラブの文化が混在した無国籍ないし多国籍の意)。17歳の時にエジプトからフランス・パリに出る。1968年に当初ピア・コロンボのために作り、69年に自身も吹き込み大ヒットした『Le Métèque』(邦題「異国の人」- 直訳すると差別的な意味としての「よそ者」もしくは「ガイジン」といっていいだろう。)前年68年のパリ五月の余熱の中で、フランス社会でタブーともいえた「Juif -ユダヤ人」という単語をロマンチックに謳い上げ、自由を求める時代の気風によって、ムスタキは初めて歌手として広く認知されたといえる。

1969年に発表した『Le Temps De Vivre』(邦題「生きる時代」-同名映画の主題歌)では 「聞いてごらん、五月の壁の上で言葉が震えている。いつかすべてが変わると確信を与えてくれる。Tout est possible,Tout est permis -すべてが可能で、すべてが許される」 と五月革命時の有名な落書きのスローガンを曲にして歌った。

1972年の『En Méditerranée』(邦題「地中海にて」あるいは「内海にて」)では、70年代に入っても(「政治の季節は終わった」とされていも)、独裁政治に抗するスペイン、ギリシャの民主化運動に捧げて 「アクロポリスでは空は喪に服し、スペインでは自由は口にされないが、地中海には秋を怖れぬ美しい夏が残っている」 と歌い、まだ発売される前の1971年にフランコ独裁下のスペイン・バルセロナ公演で発表する。

ムスタキは常に社会変革の運動に心をよせ、五月革命の最中に、そして90年代に入っても度々、自身の曲に、ストライキを闘う(女性)労働者たちに捧げて 「闘う者に名はつけられない。しかし人はそれをRévolution permanente-永続革命と呼ぶ」 と歌った 『Sans La Nommer』(邦題「名も告げずに」)がある。

また、ムスタキは2007年フランス大統領選挙において、フランス社会党のセゴーヌ・ロワイヤル候補支持を表明、5月1日の「ロワイヤル支援集会」に参加した。 *********************************************************************************************************************************************

のちに『壮大なゼロ』と揶揄される68年「パリ五月」。 それは、『美しき五月のパリ』(作者:不詳パリ市民、訳・歌:加藤登紀子)の歌とともに、あの時代の若者の心に 刻まれている、か? http://www.youtube.com/watchv=m9vdTyuUj0 1.赤い血を流し 泥にまみれながら

この五月のパリに 人は生きてゆく

※オ ル ジョリ モァ ドゥ メ ア パリ

オ ル ジョリ モァ ドゥ メ ア パリ

2.風よ吹いておくれ もっと激しく吹け

青空の彼方へ 我等を連れゆけ

※繰り返し

3.年老いた過去は いま醜く脅え

自由の叫びの中で 何かが始まる

※繰り返し

4.ほこりをかぶった 古い銃を取り

パリの街は今 再び生まれる

※繰り返し

5.歌え 自由の歌を 届け 空の彼方へ

この五月のパリに 人は生きてゆく

※2回繰り返し *映像『フランスパリ五月革命-1968』 http://www.youtube.com/watch?v=4MRFUQ8lxIg&feature=player_embedded

****************************************************************************************************************************************** 金時鐘さんが語る『負け続けることをやめた時が本当の敗北だ』という言葉が沁みます。 ムスタキが異境に在って、「地中海人」というアイデンティティに辿り着き生きるように、 故あって故郷を断ち海峡を越え「在日」を生きる時鐘さんもまた、 「境界をまたぐ越境人」(←http://www.kis-korea.org/greetings/message_2.html)だ。 そこに、ぼくらが学ぶべき多くのことがある。( http://www.kis-korea.org/greetings/message_5.html)

歌遊泳&交遊録: 友あり 遠方より歌届く

たそがれ映画談義: 「週刊新潮」的 ジュリア探しの愚

つぶやき: 大道芸

東京駅東方500M、京橋のオフィス施工現場から、

現場の某小傷の補修剤を求め、有楽町ハンズへ歩く。

その帰路、有楽町駅まで来て、ガード下で白人大道芸に遭遇。

糸あやつり人形のバイオリン弾きが聞き覚えある曲を奏でている。 ハンガリー舞曲第五番だ。

バイオリン弾き人形の年齢と並ぶか越えるかしているはずの

かつて青年だった男の奮闘、哀愁漂う表情と見事な所作に魅せられた・・・。

その大道芸には、彼の時間に相応しい味と香りがありそうだ。

人は、こうした少し年長の分身が居てこそ、

生きて行けるような気がする。

自身が操ってきた仮想相棒の 設定年齢を

たぶんぼくも越えたはずだが・・・。

う~ん、あ~ぁ、うん、・・・。

『異境にて苦き月日の大道芸 相棒人形の齢を越えおり』