つぶやき: サッカー・本田選手と横綱・白鵬

スポーツ新聞各紙が、ワールド・カップでの日本チームの活躍に掌を返して「岡田絶賛」を繰り返している。大会直前まで「岡田監督、頼むから辞めてくれ」と絶叫していたのは誰だ? 中島みゆき姉さんは言っている、『闘う君の唄を 闘わない奴らが嘲笑うだろう』 と…。 新聞のその豹変賛辞を素直に読む読者は、大画面の前で日の丸マークを身体や衣服の一部に貼り付け「ニッポン、ニッポン」と絶叫して応援した者の中にさえ、あまり居ないだろう。 新聞のこの姿は、近くは前天皇死去時の「自粛」だらけ、イラク戦争開戦時の報道、小泉旋風時や民主党政権誕生総選挙とその後の「掌返し」や、古くは戦争に際して「聖戦を煽った論調」から「知れ、軍国の恥」と叫んだ敗戦直後の論調の生き写しだ。 もちろん、それと共同歩調を繰り返す「ニッポン、ニッポン」連呼のファンや世論(?)は、同じことの表裏だ。 ところで、ゲーム直後の本田選手のインタビューへの返答は見事だった。 「どうですか、日の丸を背負って闘うというのは?」との若い迎合記者の誘導質問に、まだ息が上がったままの状態でこう答えたのだ。 (記憶なので、正確ではないが…ほぼ再現出来ていると思う) 『ぼくらは、いいゲームを精一杯しようとは思っているが、日の丸や国を背負っているのではない。背負っているものがあるとすれば、それはチームと多くのサッカー・ファンです。』 思わず画面に向かって拍手した。

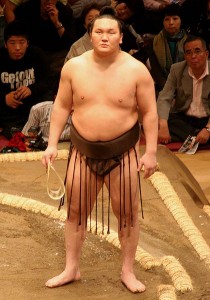

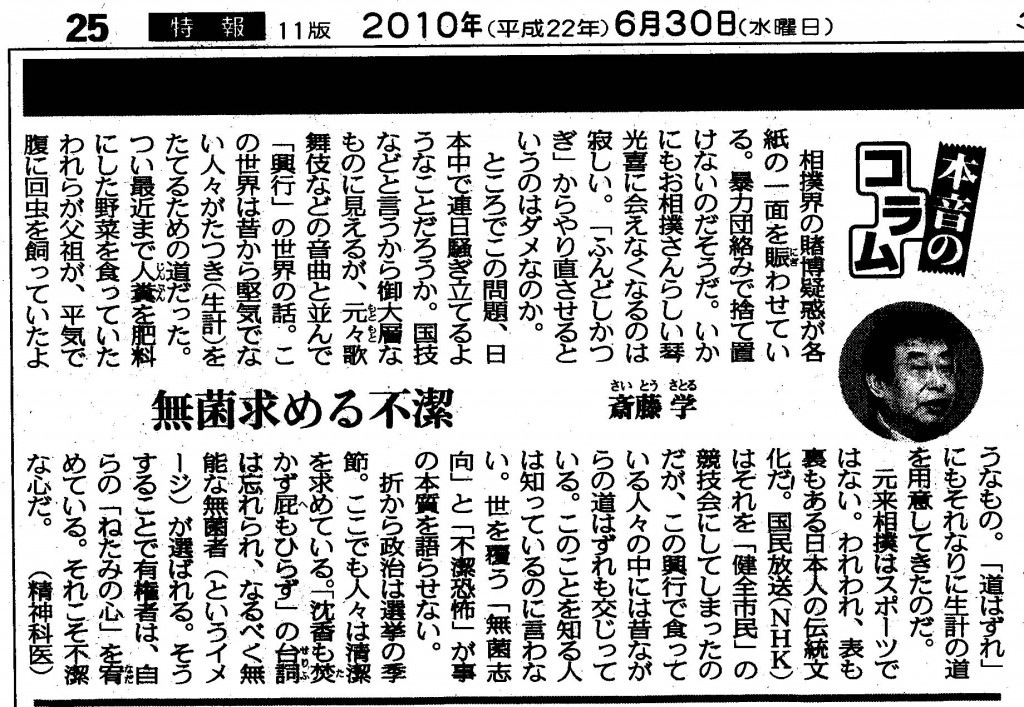

琴光喜騒動に端を発した「相撲界、野球賭博事件」での報道と、相撲協会の対応やNHKの対応も奇妙な構図だ。 ぼくは、琴光喜は十両に落としそこから再起してもらおうという、貴乃花の言い分に賛成だが、理事会は厳しい判定を下した。 面白いのが、NHKは相撲中継を中止せよとの抗議電話が圧倒的多数だった(とNHKは言っている)が、中止が決まると中継放映せよが圧倒的多数となったという世論(?)だ。 内閣支持率や政党支持率についての、多すぎる「世論調査」同様、いかがわしい限りだ。 ところで、横綱:白鵬は8日、名古屋場所前夜祭での発言で、天皇賜杯授与自粛辞退についてこう言っている。 曰く『過剰反応ではないか?』 (翌日、白鵬は「手天皇の賜杯が欲しかった」と言ったのだと判明) (大江健三郎は、天皇が授与する文化勲章を拒否したのだった) ついでながら「東京新聞」にいいコラムがあったので、転載しておく。

映画: 小百合さんナレーション 『ブッダ』、キョンキョン/永瀬競演『毎日かあさん』

手塚治虫『ブッダ』、西原理恵子『毎日かあさん』 映画化・来春公開

スポーツ紙:芸能欄によれば、 手塚治虫の長編漫画『ブッダ』(全14巻累計2000万部)がアニメ映画として、まず第一部が完成。 吉永小百合さんがナレーションを担当すると言う。期待せずにおれようか? 全三部として、来年五月公開されるという。 04年に離婚した永瀬正敏・小泉今日子が、西原理恵子作:『毎日かあさん』で競演する。 西原の『毎日かあさん』は、カメラマンの夫:鴨志田穣氏との、96年結婚・夫のアルコール依存症・03年離婚・06年復縁・07年夫腎臓癌で死亡 という実生活を描いている。キョンキョンが決まってから永瀬にオファーを出し、快諾を得たそうだ。キョンキョンも歓迎したと記事にはある。キョンキョンの応答セリフが実にいい。 『同業として戦える日が来た』 う~ん、楽しみだ! 9月下旬クランクイン、来春公開。

先輩・友・義兄の 「生還と闘い」

先輩・友・義兄の「生還と闘い」。 某一泊旅行

奇跡的に生還し、現在は術後の「闘い」に在る三人の人を見舞い、その「生」への強い意志に出遭い逆に励まされたこの一週間だった。 それぞれ、心筋症・脳梗塞・咽頭癌である。

W氏:( http://homepage3.nifty.com/luna-sy/re37.html#37-2 ) 永く心臓疾患を抱えておられたのだが、3月頃から体調を崩され、心筋症の再発・心不全で6月初めに入院。「植え込み式除細動器」(http://www.medical-aid.co.jp/topics/topics08.html)という装置を埋め込む大手術を乗り越えられ6月末退院された。 ぼくらの労働争議(76~)、ぼくらの自主経営(77~98)、身内の某市議選立候補(90)、ぼくの某「駄小説」執筆時の助言・資料提供(06)・・・など 節目節目でお世話になりご指導ご助言いただいた大先輩だ。退院直後でもあるので短時間だけご自宅にお伺いした。 以前から聞き及んでいたライフワークを書き上げると熱く語って下さった。それは、ご郷里=小藩「宇和島藩」の「明治維新直後の農民一揆」の顛末の掘り起こしだ。要求をほぼ認めさせた闘い、民の自営・自治・共助のコムミューン的思考と蜂起、民の側に立った幾人かの富農・庄屋、調停に力を注いだ初期自由民権派インテリ層、それらの陣形、新政府・新知事の協定破棄と弾圧、その散逸し埋もれた歴史の復権を果たし、民の「党ならざるものによる、大規模叛乱と自治」の可能性と教訓を読み解き、世に問う…。 NHK「龍馬」や、司馬遼太郎的「明治礼賛」へのアンチの体系=総合的な異論だ。 これをまとめ上げたいという「ライフワーク」を、是非モノして下さいと願わずにはおれないのだ。 (W氏、75歳)

F氏: 一年半程前、いわゆる脳梗塞で倒れる。自覚症状があり病院へ行った際に、不幸中の幸い、その廊下で…とのこと。12日間意識不明。 http://square.umin.ac.jp/neuroinf/patient/105.html 右半身が機能不全。歩行や右手機能や会話や味覚を巡る、リハビリに奮闘。驚異の回復を遂げている。 学生期の云わば先輩なのだが、伝え聞くところによれば、ある「事件」の「首謀者(役?)」を引受け、事件の構造と自身の係わり以上の「罰」を科せられ長期間下獄したそうだ。ぼくは、学生期以来深い交流があり、永い悪友・呑み友達でもある。 独力歩行での近隣への買物を当面の目標に、「必ず復帰する」と強く宣言していた。また一緒に呑みたい。 (F氏、64歳)

女房の実兄: 数年前、脈瘤除去の血管内手術を受け、ステントとか言う、血管を拡げるステンレスのメッシュが埋め込まれている(http://www.lab.toho-u.ac.jp/med/int3rd/device/stent.html)。 復帰し、元気に働いていたのだが、今春、咽頭癌を発見。 扁桃腺が腫れ気味…程度と思っていたところ、咽頭癌の第四段階。5月、14時間に及ぶ大手術から生還した。入院中だが、土・日に帰宅が許されている。女房の郷里、山陰の地方都市を訪ねた。 首の横から喉付近に大きな切開跡が痛々しい。下手をすれば頚動脈を切ってしまうのでは…と思わせる微妙な位置だ。舌切断の必要があり、喪った舌の一部に腹の一部を移植したという。元気に会話する姿に多少ホッとする。ぼくは、「素人経営」の破綻前後に「妹の為に」と援助してもらったまま、何も返せていない愚弟だ。しばらく、放射線治療が続くとのこと。快気を希う! 40年前、初対面、*判中の青臭く頭デッカチな男(過*派「随伴・金魚の糞」学生の、そのまたクズレ)と結婚する妹を案じてか 「妹を泣かしたらぶっ殺すからな!」と凄んで吠えた場面、その真剣な表情は忘れられない。 (義兄、65歳)

*********************************************************************************************************************************

帰路、還暦祝いにと、娘・息子が女房に贈ってくれた(当然ながら、三年前ぼくの時には無かったのだが)「三朝温泉:料理旅館一泊の旅」で、 女房はようやく気を取り直して子ども達への感謝に心を切り替えたようだった。 お世話になった人々へのお見舞いと激励・「ライフワーク」への声援・還暦・老いるということ、それらはどこかでひとつのことかも…。 (「年をとる、それは 己が青春を 歳月の中で組織することだ」:ポール・エリュアール) 三朝温泉老舗旅館のとびきり美味い料理と築90年の木造旅館(文化財だそうだ)の趣が、そう思わせてくれた。

お三方の生還と闘いを想い、復帰を希いながら、800キロひたすら運転手を果たした一週間だった。

お三方の生還と闘いを想い、復帰を希いながら、800キロひたすら運転手を果たした一週間だった。

通信録: 送られて来た「宣言文」に、 当方は「・・・・・・」

知人からメールが舞い込んだ。 『本日、6月23日慰霊の日に「琉球自治共和国連邦独立宣言」が発せられました。』 とだけ書かれていて、「宣言文」が添付されている。 「宣言文」そのものと、半端な添え書きなど書けなかったのだろう送信者の気持ちが ジワリ 押し寄せてくる。

(画像はクリックで拡大可)**************************************************************************************************************************

琉球自治共和国連邦 独立宣言

2010年、われわれは「琉球自治共和国連邦」として独立を宣言する。現在、日本国土の0.6%しかない沖縄県は米軍基地の74%を押し付けられている。これは明らかな差別である。2009年に民主党党首・鳩山由紀夫氏は「最低でも県外」に基地を移設すると琉球人の前で約束した。政権交代して日本国総理大臣になったが、その約束は本年5月の日米合意で、紙屑のように破り捨てられ、辺野古への新基地建設が決められた。さらに琉球文化圏の徳之島に米軍訓練を移動しようとしている。日本政府は、琉球弧全体を米国に生贄の羊として差し出した。日本政府は自国民である琉球人の生命や平和な生活を切り捨て、米国との同盟関係を選んだのだ。

琉球人は1972年の祖国復帰前から基地の撤去を叫び続けてきたが、今なお米軍基地は琉球人の眼前にある。基地があることによる事件・事故は止むことがない。日本国民にとって米軍の基地問題とは何か?琉球人を犠牲にして、すべての日本人は「日本国の平和と繁栄」を正当化できるのか?われわれの意思や民族としての生きる権利を無視して米軍基地を押し付けることはできない。いまだに米国から自立することができない日本国の配下にあるわれわれ琉球人は、絶えず戦争の脅威におびえ続け、平和に暮らすことができない。

琉球人はいま、日本国から独立を宣言する。奄美諸島、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島からなる琉球弧の島々は各々が対等な立場で自治共和国連邦を構成する。琉球は三山時代(14C半ば~15C初期)を経て、1429年に琉球王国として統一された。その後1609年、薩摩藩は琉球王国に侵略し、奄美諸島を直轄領とし、琉球王国を間接支配下に置いた。1850年代半ばに琉球王国は米・蘭・仏と修交条約を結んだ。1872年に日本国は琉球王国を一方的に自国の「琉球藩」と位置づけ、自らの命令に従わなかったという理由で1879年、「琉球処分」を行い、「琉球王国」を日本国に併合した。その後、琉球王国の支配者たちは清国に亡命して独立闘争を展開した。日本国に属した期間は1879年から1945年、1972年から2010年までのわずか104年間にすぎない。琉球が独立国であった期間の方がはるかに長いのである。

太平洋の小さな島嶼国をみると、わずか数万の人口にすぎない島々が独立し国連に加盟している。これらの島嶼国は、民族の自立と自存を守るために、一人ひとりの島民が「自治的自覚」を持って独立の道を選んだのである。国際法でも「人民の自己決定権」が保障されている。琉球も日本国から独立できるのは言うまでもない。

これからも日本政府は、「振興開発」という名目で琉球人を金(カネ)で支配し、辺野古をはじめとする基地建設を進めていくだろう。長い歴史と文化、そして豊かな自然を有するわが琉球弧は、民族としての誇り、平和な生活、豊かで美しい自然をカネで売り渡すことは決してしない。平和運動の大先達・阿波根昌鴻は「土地は万年、金は一年」と叫び、米軍と闘った。われわれ琉球人は自らの土地をこれ以上、米軍基地として使わせないために、日本国から独立することを宣言する。そして独立とともに米軍基地を日本国にお返しする。

2010年6月23日 慰霊の日に 呼びかけ人 松島 泰勝 石垣 金星

歌遊泳(歌詞研究): 演歌の向こう側と「切れて」「繋がる」ために ⑤/5

初期中島みゆきにおける「ふるさと」

もちろん、歌謡曲は広く聴かれ歌われることを希い、売れることを前提に作られる。 そこに表れる「言葉」は、時代の「気分」「雰囲気」「大衆的抒情」や、日本近現代の人々の生活感や社会観に居座っている「語」群によって構成されている。言い換えると、たとえ「負」の歴史との「共犯」関係に動員されただろう「言葉」であっても、人々にとって「他に置き換えられない」「言葉」である限り、いまなお生き続けている自明の(説明不要の身に沁み付いた)「言葉」たちによって、構成されるしかない。もちろん曲に乗ることも前提だ。ある意味では、詩や短歌以上の制約を生きている。 その「言葉」が担わされた「共犯」性の痛みを共有しながら、自身の心情をその「言葉」によってしか表せないときがある。作者はその自明の「言葉」を駆使しながら、どうにかして、聞き手が思い描く「それまでの」歴史に培われた自明性を覆し、「共犯」性の「再生産」からは隔たった自身の立ち位置を模索して告げているはずだ。それが、ぼくらに届く歌なのだ。 初期中島みゆきの歌詞には、その模索の痕跡があった。

多用されている「ふるさと」「わかれ」「帰る」「忘れる」を拾ってみる。 「いつか故郷に出会う日を」(『時代』)、「私はわかれを忘れたくて」(『わかれうた』)、「遠いふるさとの歌を歌おう」(『海よ』)、「帰ろう」「急ごう」(『遍路』)、「遠いふるさとは落ちぶれた男の名を、呼んでなどいない」(『あぶな坂』)、「ふるさとへ向かう最終に乗れる人は急ぎなさい、と」(『ホームにて』)・・・・・・。 これらの、「センチメンタリズム」「土着的浪漫」を基礎にした「自明」の「大衆的抒情」「語」を前に、聞き手はそれらが呼び覚ます馴染んだ情感に充たされ、違和感なく受け止めるのだ。 が、やがて下記の歌詞によってその情感の仮解体・再編へと誘われ、いささか「うんざり」もした「大衆的抒情」「語」の多用の先に在る、自明「語」観の変更を迫られることとなる。大きな役割を果たしているのは、もちろん「言葉」を支える曲ではある。 前回述べた『あぶな坂』(http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=53790 )の「ここからは見える」の「ここ」に通底する「場」として、いくつかの歌詞を思い付く。 「若い船乗りの夢の行方を 海よお前は覚えているか」(『海よ』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=23856) 「死んで行った男たち呼んでるような気がする 生きている奴らの言うことなんか聞かないが」 「浮気女と呼ばれても嫌いな奴には笑えない おかみさんたちよあんたらの方が あこぎな真似をしてるじゃないか」 (『彼女の生き方』 http://www.youtube.com/watch?v=1U43icOLJD4 ) 「別れの気分に味をしめて あなたは私の戸を叩いた」「立ち去る者だけが美しい」(『わかれうた』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=4951 ) 「包帯のような嘘を見破ることで 学者は世間を見たような気になる」(『世情』http://www.youtube.com/watch?v=fOEOiVAD1-o&feature=related『3年B組金八先生』画像と歌 ) 「叩き続けた窓ガラスの果て」「窓の中では帰りびとが笑う」(『ホームにて』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=11632 ) 「うなづく私は 帰り道もとうになくしたのを知っている」(『遍路』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=41420) 「泳ごうとして 泳げなかった流れの中で」(『時は流れて』http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=53891 ) こうして初期中島みゆきを見てみると、これらの歌詞との、ある緊張感を伴った同居が可能なものとしての「演歌」語、 つまり「大衆的抒情との訣別」・「回収されることのないもの」・「回帰ではない復権」としての、 彼女が言う「ふるさと」とは何なのかと考えてしまう。 それが、「大衆的抒情」「語」のひとつに違いないと思うからだ。

話は飛ぶ(ように見える)が、そして歌謡曲と詩を同時的に論じるのは無理がある(両方から叱られるだろう)が、 金時鐘(キム・シジョン)が若き日に多大な影響を受けたという、小野十三郎『詩論』にある「短歌的抒情の否定」という命題について、 倉橋健一が語るブログが目に留まった。 『小野さんが「歌」を否定したのだと戦後、誤って解釈されてきた節がある。じつはそうではなく、 小野さんが嫌悪したのは当時の歌人であり、そこで歌われた短歌だった。 決して日本古来の文化伝統としての「歌」そのものを否定したものではなかったのです』 ぼくは、金時鐘の講演か著作で『短歌的抒情との訣別』とか『短歌的抒情と「切れて」「繋がる」』、また『まみれても垢じまない』とか『何十年となく平俗なお上の正義を説き続けている、人気番組「水戸黄門」ぐらいからは離れねばなりません』という言葉に出会ったこともあるので、詩人が身に沁み付いた自身のリリシズム(情緒)と如何に格闘しているかを聞きかじってはいた。 だから、署名「umineko」氏のちょっと浅い論難(http://po-m.com/forum/showdoc.php?did=95709 )に出遭ってビックリだ。 曰く、『抒情や情感を排除することが詩人の目標じゃない気がするんですけどね』 『土砂降りの雨に濡れてしまっては正確な判断が出来ない、だから窓の内側からそれを眺めなさいっていうのは、それでは時代から孤立するだけだ。雨の真ん中でも流されない強さが狭義の「詩人」って気がするんだけど。』 ん?

金時鐘の場合、身に居座り、ゆえに存在を脅かし、拘り越えねばならないもの・・・、それは、根が「朧月夜」など幼い日々に唄った戦前日本の唱歌や、中学で暗記した「万葉」などに発し、身から追い出そうとしても出て行かず、幼少年期の情操的記憶を辿ればそればかりが出てくるという痛切の「公的」受難だ。それは、植民地朝鮮の「日本」語「抒情」を自明として受け容れ(てしまっ)た、元:皇国エリート少年の臓腑に宿る、遡って消し去ること叶わぬ宿業としての「抒情」なのだ。「切れて」「繋がる」とは、境界を跨ぐ者が辿り着いたアイデンティティであり、強いられた「自発」によって屈折の果てに棲み付いてしまった「日本」語「抒情」の「魔力」との格闘だ。 その歴史から、ぼくらは多くを学び知るのだ。 己に何が巣食っているのかを・・・。 そして、逆に、何が「回収」されざる「個」的情感なのかを・・・。 「大衆的抒情」「語」(だけ)を「排除」せよとか、土砂降りを「窓の内側から眺めなさい」などとは誰も言ってはいない。こうした浅はかな論者は、その「魔力」に圧し潰されそうな心的境遇に閉じ込められたことも、まさに土砂降りの中に立ったことも無いのだろう。 金時鐘こそはずっと土砂降りの中に立ち尽くしている。 その雨の、肌を引っかき身を刺す痛さを、骨に沁みる疼きを、想像できないのか?

ところで、初期中島みゆきには、この「umineko」氏のような無理解とは違う、彼女なりの(年齢や生育過程{産婦人科病院の娘}や境遇の制約を越えた)立ち位置(想像力・構想力)が見えるので、曲の素晴らしさと相まって腑に届いたのだった。彼女が、どちらかと言えばウェットな曲の歌詞中で多用する、「ふるさと」という「語」の危うさ(無批判な郷愁・保守・撤退・諦念・課題放棄・マザコン/ファザコン)が気になってしかたなかった。気になって『ホームにて』の主人公に分け入った。 『演歌の向こう側と「切れて」「繋がる」ために①~⑤』の最終として、『ホームにて』仮説ストーリーに乗せて、初期中島みゆき「ふるさと」について述べて締めくくることとする。

『ホームにて』( http://www.youtube.com/watch?v=RcgDe3CcU5I&feature=related ) 主人公は、いまで言えば、それこそ西原理恵子の漫画に登場するような女性ではないだろうか? 保育士(か美容師か看護師)を目指して短大に行ったのだが、父入院もあり中退した。事務員として中堅商社に勤めるも、経理能力などなく、元々の職業的希いもあり仕事に馴染めない。着飾って色恋の話に明け暮れ寿退社で辞めていく同僚、いささか不器用で美人でもない「わたし」。 いつしか「雑用係」になっていた。数年遅く入社した美人のA子は男性社員からチヤホヤされ、まるで先輩づらだ。女が職場に進出したとは言え、30年以上前、70年代末の中堅商社はなお「お飾り女性社員」「職場の華」「男性社員の妻予備軍」をこそ求めていたのだ。 【「わたし」の独白】 けれど、「わたし」に、制度とも言えるその風土を覆す「技能」も「智恵」もない。女の「キャリア」への願望は、その手前で踏みつけられていた。 70年代末に(今はもっとそうだけど)、実家の援助なく女ひとり都会で暮す、その困難が解りますか? 会社を辞めたのは、確かにアパートと自宅との往復しか出来ない経済的・人間関係的「貧困」も理由だし、永く病床に在った父が亡くなった家の事情も、いいかげんな男に多額を貸して返って来なかった失敗も大きなきっかけです。けれど今の、昼のアルバイトと夜の接客業は自ら選んだ道です。男の裏表(いや裏ばかり)も人並みに知りはしました。そりゃ、OL時代より収入はうんと増えたし、大学へ通う弟に職業を隠して支援もしてやれる。 だけど、あの最終に乗らないと、このネオンライト輝く虚飾の街が、「わたし」の出てゆけない棲処となってしまうヨ。(21世紀。今、「単身」「派遣女性社員」の多くがこの周辺を生きている)。 「わたし」、若く見えても、もう来年31歳よ。けれど、遅くはない。来年必ずあの最終の汽車に乗って行き、不足単位を取って保育士になるんです。今度の春から再開するんです。去年も一昨年も出来なくて、「ドアは閉まり」「手のひらに」は「空色のキップ」だけが残って溜まるけれど、それはこの夜の街のネオンライトでは燃やせやしないのよ。残ったキップを燃やせない間は、汽車にも乗れやしないのよ。

ハッキリして来たヨ。「ふるさと」は、後ろではなく前に在る。時間的には過去ではない。距離的には遠方ではない。 実際の「ふるさと」は変わってしまっているだろうし、そこには友はもういない。そして、ネオンライト下を生きる「わたし」を歓迎するはずもない。 けれど、「わたし」が抱いて来た希いが「未来」へ向かおうとするなら、必要なものをきっと見せてくれるハズ。 そうだ、「ふるさと」は明日であり未来であり、困難だけれど「わたし」次第で実現可能な世界への入口だ。 「わたし」が、それと「切れて」、そして「繋がる」べき、「わたし」の歴史と未来、その可能性総体だ。 汽車で行った先には、「わたし」のような人たちがたくさん居るに違いない。 あなたが望むのなら、「わたし」がその人たちと自分とを、「We」と呼んでもいいよ。

****************************************************************************************************************

【余談】①(ウィキペディアより) 互いにライバルと認め、仲もいいと言われているユーミンは、 「私がせっかく乾かした洗濯物を、またじとーっとしめらせてしまう、こぬか雨のよう」と中島の音楽を評したそうだ。 ユーミンは「恋愛歌の女王」と呼ばれ、中島みゆきは「失恋歌の女王」と言われているそうな・・・。

【告】:本稿をもちまして歌詞研究:『演歌の向こう側と「切れて」「繋がる」ために①~⑤』を一旦終了します。 閲覧を感謝します。①~⑤通して再読され、上のEメール・タグを開きご感想・異論など下されば幸いです(非公開です)。 ①『「阿久・大野・ジュリー」組が駆け抜けた70年代最後の五年間』 http://www.yasumaroh.com/?p=5779 ②『演歌における多頻出「語」』 http://www.yasumaroh.com/?p=5887 ③『大衆的抒情の一義的「在処」』 http://www.yasumaroh.com/?p=5930 ④『「We」の不在。「我らが我に還りゆくとき」⇔「我らなき我と切れゆくとき」その往還』 http://www.yasumaroh.com/?p=6376 ⑤『初期中島みゆきにおける「ふるさと」』 本稿 http://www.yasumaroh.com/?p=6603

たそがれ映画談義: 『パリ20区、僕たちのクラス』

追悼: 1960年6月15日樺美智子さんの死 から50年

6月15日、梅雨入り前の薄曇。 日ごろの行ないが良い(?)のか、巡り合せなのか赤坂の工事現場にいた。 国会議事堂まで徒歩20分圏だ。近いので、昼休みに向かった。12:00から樺美智子さんの追悼集会がある。 50年前の今日、1960年6月15日、日米安保条約の改定に反対する全学連主流派(安保BUND)ら学生が 南通用門から国会内に突入。混乱の中、東大生樺美智子さんが死亡した。警察は転倒による圧死と発表し、 全学連は官憲の暴行による虐殺だと告発した。 60年安保フォトギャラリー: http://www.arekara50.org/gallery/ 安保BUND書記長:島成郎 : http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1101872026/subno/1

12:20に南通用門に着いて、献花・焼香した。 当時樺さんと共に活動していて東大生だったという古賀康正氏、他に蔵田計成氏・三上治氏、塩見孝也氏などから発言があった。いずれも、ひと世代上の人々だが、こんな発言が耳に残った。 『人は二度死ぬ。一度目は生命の終わり。二度目は人々の記憶から消えること。 樺さんを二度死なせてはならない。樺さんが目指したものを記憶から消してはならない』 『50年経って、今ほど日米安保が、戦後そのものが、問われている時はない。あれほどの国民運動だったが、安保体制は沖縄への基地集中という遺産を遺したまま生きている』 『私を含め安保全学連、安保BUNDを構成する者の辞書には「沖縄」はなかったと思う。そのことを真摯に認めたい。50年経ってぼくらが出した回答が「民主党政権」による先般の「日米共同声明」では・・・・。樺さんが生きていたら、きっと「それは違うんじゃないかしら」と言われるだろう』 みなさん、さすがに弁舌達者。

最後に全員で黙祷していると、右翼の街宣車が大音量でやって来て、吠えた。 『祀り上げるよりも、女子学生一人助けられなかった無計画・無謀・無力を恥じよ!』 『女子学生が官憲に殺されたと言うが、テメエら身内同士で一体何人殺したのだ?』 彼らに言われる筋合いはないが、それも遺産だ。悔しく耐え難いことだが、50年の中には間違いなくそのことも含まれている。

最後に全員で黙祷していると、右翼の街宣車が大音量でやって来て、吠えた。 『祀り上げるよりも、女子学生一人助けられなかった無計画・無謀・無力を恥じよ!』 『女子学生が官憲に殺されたと言うが、テメエら身内同士で一体何人殺したのだ?』 彼らに言われる筋合いはないが、それも遺産だ。悔しく耐え難いことだが、50年の中には間違いなくそのことも含まれている。

昼休憩が終るぅぅ・・・・・・一時半に資材が来るぅ~・・・。あわてて現場に戻った。 右の二葉は献花・焼香して佇む元某派議長S氏。

抗議: 報道ファシズム

閣僚が国旗に一礼しなかったと騒ぐマスコミ

民主党政権を「極左的政権」と呼ぶ知事が居るかと思えば、今度は閣僚のうち何人が国旗に一礼しなったかをカウントして騒ぎ立てている新聞がある。

民主党政権を「極左的政権」と呼ぶ知事が居るかと思えば、今度は閣僚のうち何人が国旗に一礼しなったかをカウントして騒ぎ立てている新聞がある。

【産経新聞】 14日配信 『 官邸での会見後に、担当省庁などで開催された「省庁会見」では、千葉法相と蓮舫行政刷新担当相、玄葉光一郎公務員制度改革担当相、直嶋正行経産相、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相の5閣僚が会見室に設置された国旗に頭を下げなかった。9日午後、内閣府での会見に臨んだ蓮舫行政刷新担当相も国旗に一礼はなし。亀井・玄葉・直嶋の3閣僚も会場に掲揚された国旗におじぎなどはしなかった。これらに対して菅直人首相は14日、衆院本会議の代表質問で、平成11年成立の国旗国歌法に反対した当時から方針転換した“心境”を語った。 首相は「もっと元気のいい国歌でもいいかなという意見があった」と、同法の採決で対応が割れた民主党内の情勢を説明したが、自身が反対した理由は触れずじまい。その上で「今は常に国旗があるところではきちんと敬意を表し、国歌斉唱もしている」との弁明も忘れなかった。 』

のだそうだ。民主党政権が「極左」とは全く思わないが、この種の口撃のエスカレートは「いつか見た風景」だと思うし、近年激発している排外主義団体の市民への各種暴力と同根の三人四脚(国家・報道・草の根極右)だと思う。菅首相の対応は、軍部の台頭を前に腐心したリベラル政治家の姿に似ている。その後の15年戦争への道は誰もが知るところだ。事態は容易ならざる局面だと思う。 こうした構造を変えていくのは、国民的反撃、報道機関を「まともさ」へ向かわせる世論、宗教・団体・政党、その合力、包囲しかない。そう心したい。同じ14日福岡高裁が、生活保護:老齢加算廃止を違法として逆転判決を出したが、 時にはこうした司法判断もあるこの社会にも、ぼくらにも、まだ包囲力はあると思いたい。

歌遊泳(歌詞研究): 演歌の向こう側と 「切れて」「繋がる」ために ④/5

「We」の不在。「我らが我に還りゆくとき」⇔「我らなき我と切れゆくとき」その往還。

全ての「語」を通じて、最も多いのは、ダントツで二人称「君・あなた・お前」だった。これは予想通りなのだが、気になったのが「我々」「我ら」「ぼくら」の少なさだ(もちろん歌いにくいが)。 日本の現代で「我ら」「我々」が生きていた時代として、明治の殖産興業・富国強兵の時代、昭和の戦争期、戦後の復興と民主主義(?)建設~60年安保以前、などを思い浮かべる。民はその時代が提供した「我ら」を抱いて生きた。 我が父(故人)が、最晩年にさえ「何を置いても」出かけたのは「戦友会」だった。思えば、学校や青年期の「特権」とは無縁だった彼(ら多くの同状況の人々)にとって、軍隊が「我ら」を実感・体現できるほとんど唯一の空間だったとしても不思議ではない。「我ら」の回収先は、同時に大衆的抒情の仮終着駅でもあり、用意された「我ら」が持ついかがわしさを思えば、「我ら」論はいくつもの条件を付けて考えなければならないと思う。 20世紀に語られた「我ら」が、主として「国家」と「体制」の側とそれを支持した民から提起され、「我」なき「我ら」に終始した歴史や、近年でも政治性を帯びた過剰な「我ら」に翻弄(?)された記憶があり、「我ら」忌避症候群となっている根拠は納得できる。 「我ら」喪失は、共同性の認知が成立し難い社会の反映だとは思うし、20世紀以降の世界的傾向かもしれない。

日本語には、英語の「We」に当る「語」がない。「我々」「我ら」は訳せば「We」だろうが、「We」という独立した関係性そのものではないように思う。 「We shall over come」 「We are the world」的な「ぼくら」の歌はほとんど無い(海外は不知)。 モノマネよろしく揶揄を込めて演じられたりする、ぼくらの時代の若者の「我々は~」という語り口調は、「我ら」欠乏を嗅ぎ取った若者の直感が、それを埋め合わせようと言わせたものだったように思うが、それが、イデオロギーによる過剰な「我々」だった不幸(?)を認めない訳には行かない。 「We」が成立する条件は、その社会の共同の目標や公的受難の歴史性だ。昨日今日「頭で考えた」だけの促成「我ら」にはその条件が不充分ではなかったか。同時にその「我ら」は、「我」の「何処へも転嫁できない」己ひとりの「自己責任」を霧散させ「回収」してくれる、都合のいい装置でさえあったと認めたい。同世代の歌人:道浦母都子さんの初期の歌集『無縁の抒情』に、自己免責装置にしてイデオロギー過剰な「我ら」との自戒的訣別を詠んだ 『今だれしも俯(うつむ)くひとりひとりなれわれらがわれに変わりゆく秋』 がある。 章の標題は 『われらがわれに還りゆくとき』であった。

もうひとつの側面として、仕事・労働の歌が無い。大衆歌謡が普及した社会の初期にはあった協働社会は姿を変え、労働現場や地域社会での「共 助」は解体して行く。その反映だろうか、抵抗・祭典・共同創作・労働(直接表現は白々しいが)での「我ら」を匂わせてくれる歌もほとんど無い。 どうやら、個人は二人称とは強い絆で結ばれてはいるが、その先は飛躍して「国家」(さすがに歌には直接は登場しないが)に直結し、その間にあるのは「企業」や「食扶ちを稼ぐ労働」「意識せざる個利(個人ではない)主義」であって、Sociaty・Community・社会ではない。「友」や「仲間」との共同体験・共通苦難が、辛うじて「我ら」への道筋だが、それも労働現場では、「労働組合」が「まとも」である場合以外は、企業が用意した「我と乖離した」「我ら」が大手を振って来た。共同体・協働性・共助を支えるものとしての、我と我ではないひとつの「We」なる別もの、その欠落。それは、その社会の正直な表現だと言って差支えないのではないか。であればこそ、『我らなき我と切れゆくとき』をあえて意識していたい。

21世紀、グローバル世界の経済・軍事、旧宗主国(旧ソ連を含)の資源や輸送陸路確保の領土的野心に晒されている地域には在るだろう「We」。ある社会が総体として受難を被る場合以外「We」は在り得ないのか?先進○ヶ国に共通だろう「We」欠乏の傾向は、どうしよもないことなのか? 宗主国と植民地に例えれば、「We」存命可能な社会への傾倒・共感・同化によって、「We」を掴んだとしても、倒錯した代行性はシッペ返しを食らうだろう。宗主国の民は、植民地から収奪(財・土地・資源・文化・全て)して維持されている当の宗主国の民として、宗主国に物申す立場、植民地を手放せと迫る以外に、植民地の民と「We」関係を結べないのではないか?

歌謡曲歌詞を語るつもりが脱線気味だが、語らねばならないのは、21世紀先進国日本の歌謡曲に心動くぼくら民の「We」の話だ。 歌詞の中に「我ら」「我々」などを入れよと言いたいのではない。「回収先」からの「我ら」はすでに先手を打って提案されている(「回収先」が用意した「我ら」など、ベタベタの個人主義より質〈タチ〉が悪い)。言いたいのは、演歌の向こう側に潜むものの呪縛と「切れて」、前回の文で言う、「大衆的抒情との訣別」、「回収されることのないもの」、「回帰ではない復権」への挑みと「繋がる」・・・そういう歌詞のことだ。

その歌詞には、それがどんなに「私」的歌であっても、色恋の「恨み辛み」歌であっても、大衆的抒情語を駆使するものであっても、そして一見社会性と断絶していると思えても、その向こうに別のものが見えるのではないか? 見えるもののひとつに、潜在的「We」がかすかにあるかもしれない。 演歌に『われらがわれに還りゆくとき』と近似の意志を見るときがある。それが、『我らなき我と切れゆくとき』との往還という、困難な課題を唄う「場」に立つとき、その歌はぼくらの腑に届いてしまうのだ。 初期中島みゆき『あぶな坂』(http://www.youtube.com/watch?v=I55y-q4U7Eg )にある、黒い喪服の女性が言う「遠いふるさとで傷ついた言い訳に」「坂を落ちて来るのが」「ここからは見える」の、その「ここ」は、そうした「場」に近いように思う。そのことをひとつの仮想として、次回、初期(ここ20年はほとんど知らないので)中島みゆき歌を取り上げたい。 「ふるさと」「わかれ」「帰る」「忘れる」のあまりの多用に、「郷愁」と「執着」を聞き辟易した友人もいたが、ぼくは逆に、歌詞中の主人公の「切れ」ようとして「繋が」れない物語に、「切れて」「繋がる」方法を探しあぐねる「我がことのような」彷徨を見たのだった。そしてぼくは、いまなお、その彷徨の「途上」=品川宿に、居残っている。 ところで、では一体、当時の中島みゆきが言う「ふるさと」とは何だったのか? 『ホームにて』 http://www.uta-net.com/user/phplib/view_0.php?ID=11632

たそがれ映画談義: 公開中『パーマネント野ばら』

日曜日、映画『パーマネント野ばら』(2010年、監督:吉田大八)を観て来た。 http://www.nobara.jp/ 西原理恵子の漫画が原作。菅野美穂、実にええですね。

夏木マリ、小池栄子、江口洋介、宇崎竜童、池脇千鶴らも好演、よろしかった。 原作は全く知らないのだが、ストーリーの「からくり」は途中で解ってしまった。 けれど、それがわかったときの透き通った感覚は、何とも言えず痛く恋しいものだった。 生きることが日常近辺の「非日常」を含めた繰り返す「日常」と、それを超えるもの- 【夢とか、見果てぬ夢とか、浪漫と呼ばれている、譲ることのできないもの】- と「切れて」「繋がる」想念によって成り立っているということを、 (これまで)終始「受身」に生きてしまった主人公の「物語」を借りて描いたと思う。 きっと、主人公ら登場人物と作り手自身と観客の、再生・復権の明日を希って撮ったと思う。 間違いなく秀作です。