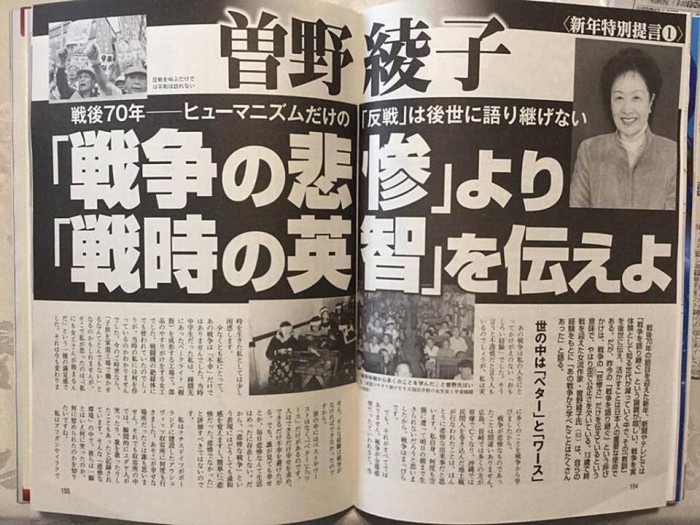

つぶやき: 曽野の妄言

左上の写真に添えられたコピー「反戦を叫ぶだけでは平和は訪れない」。

その通りだ。「叫ぶだけでは」アカン。だから可能な様々な取り組みを考え行なって来た。それは、確かに不充分だ。だがあんたに言われたくはない。

コピーはこう書き換えましょうね。

「悲惨を伝えることなく、平和が訪れる道を示す英智など在りはしない」と・・・。

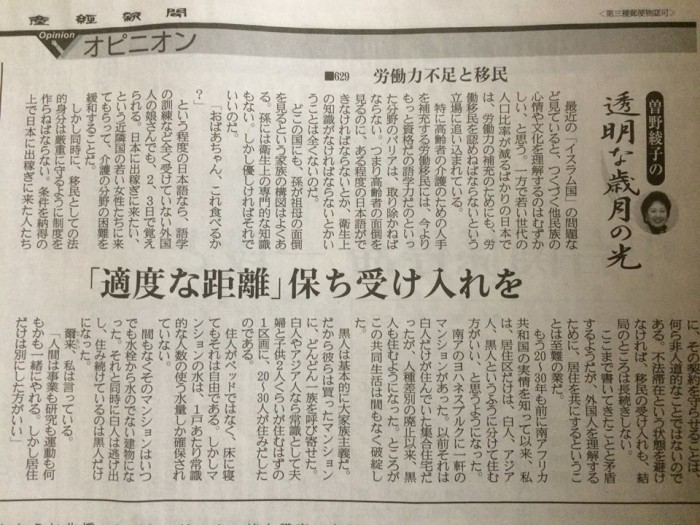

【さらに】

小さなマンションに一族が肩寄せあって、やっとのこと都会に暮す・・・

そうせざるを得ない、雇用差別・収入事情・住宅事情抜きに語れない状況を無視し、

「一般に黒人は」と論を飛躍させる。居住区を分けろ、隔離せよとの

この人のいつもながらの論理展開には呆れる。

「共生」ではなく、「隔離」を推進し、労働力だけは差し出せとは厚かましい。

その発想だからこそ、介護に従事する者を「孫でもOK」「カタコトで可能」「近隣国の若い女性に来てもらって」という「介護労働」無知・軽視を晒す展開になる。

ほろ酔いチョコ: 義理チョコでもない

名古屋方面で、夫(パティシエ)と共にケーキ屋を営む長

普段からチョコマニアの女房が、友人から依頼を受けた品

けれども、メチャ美味い ♪ ♪ 。

上 ●ケーク・サン・ヴァランタン・ルージュ

マールドシャンパーニュ使用

チョコレート生地にラム酒やグランマルニエに漬け込ん

上部にはグリオットチェリーの コンフィチュールを加え、ビターチョコでコーティンク

下 ●ベラベッカ・サン・ヴァランタン

イチジクなどのドライフルーツやナッツがぎっしり詰

これにチョコレートを加えることで、さらにコクが増しほ

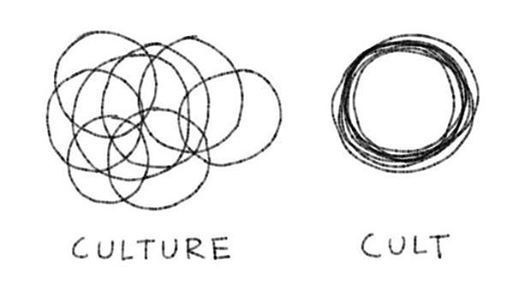

ほろ酔い「論」提起: 「隣国論」

素人が「構想」しながら、知識と時間不足を理由に手つかずの学問課題があります。どなたかやって下さるか、既存の良書を紹介して下さい。 その学は名付けて『隣国論』!

アイルランドvsイングランド、イギリスvsフランス、フランスvsドイツ、ドイツvsポーランドvsロシア、トルコvsギリシャ、北欧相互&ロシア、日本vs朝鮮、日本vs中国、等々。隣国はほぼ例外なく敵対して来た。民族や政経の「剥き出しの血肉」が触れあい、ネイションの形成に動員した「ナショナリズム」が衝突する隣国同士。取り巻く地域政治事情や、民族的歴史事情だけではない、隣国ならではの「力学」を俯瞰する視点を相対化できないか? 歴史・民族・地域事情・世界事情だけでは、説明し切れない「力学」が浮かび上がるかも知れない。 とりあえず、下記の本を紹介された。

交友通信録: キムパプ

韓日共作版「恵方巻」

脚の不具合で東京現場をカンニンしてもらい、年始からずっと大阪です。2月中の復帰を目指して整形外科でのリハビリと整骨院でのマッサージの毎日。かなり良くなりはしたが、よう分からん。

12月、品川で歩道と車道の境界縁石を踏み外し、左足甲の靭帯損傷(ねんざ)~右脚に体重かけての歩行~右脚付け根に金属的痛み~付け根の痛みと右脚膝から下のしびれ、それがなかなか治らない・・・歩けばエライ痛い。てなことで、情けない。

東京赴任9年目にして、初めての「体調不具合による現場欠場」です。…

デモ等街頭行動に参加できない「悲哀」(?)も噛み締めて(?)いる。

それはともかく、家にいることを「悪用」なさるお方の、「恵方巻では気に食わんやろから、あんさんお得意の韓国風を作らしたるわ」との指示命令を受け、「キムパ」を作らされた。近所に住む息子たち宅にも配り、息子・その妻・各孫たちに「美味っしい!」とおだてられ、悪い気はしないジジイです。

「恵方巻」とは、節分の夜に、太巻き寿司をその年の恵方(今年は西南西)に向かって、無言で願い事を思い浮かべながら丸かぶりするのが習わし(出所は諸説あり)とされていて、セブンイレブンが1998年に「恵方巻」と名付けて全国発売したそうな。今や、昔からの名前のように思われている。商魂によるネイミングで、○○Day商品と同じノリやね。![10418248_643472605764871_1007072110886881770_n[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2015/02/10418248_643472605764871_1007072110886881770_n1-e1424343492438.jpg)

【キムパ、材料と下ごしらえ】

*ニンジン: 細長く5㎜角棒状に切って甘辛薄味で煮る。

*しいたけ: 甘辛濃い味で煮る。細切りする。

*出し巻玉子: 細長く7㎜角棒状に切る。

*たくあん: 同じく細長く棒状に」切る。

*キュウリ: そのまま7㎜角棒状に切る。

*牛肉甘辛焼肉: 醤油・酒・砂糖・みりん+コチュジャンで味付け

*キムチ: 細かく切る。

*かいわれ

*メシ: 半切りに炊きたてごはんをあけ、ごま油少々+焼酎+塩を加え、煎りゴマを 振りかけ、団子にならないよう切るように混ぜる。

【巻き方】

まぁ、巻き寿司と同じ。上方1~2cmほどはごはんを敷かず、糊しろに空けておく、ゴマ油を接着剤として塗る。具は下方から3~4cm辺りの位置に並べたら上手く巻けるで。硬すぎず、柔らかすぎず巻くのだが、一・二度失敗して要領を掴む。

日本の巻寿司より直径が小さくそれが美しい。(今日は12本巻いた)

それから、食材は全て「コープ自然派」のものでっせ!

つぶやき:恵比寿、えべっさんの来た道

昨夜(1月10日)、身内の者がえびっさん詣での帰りにやって来た。当方、商売繁盛や五穀豊穣に興味はあっても「神頼み」には無縁。が、示された写真に人々の「希い」の根深さを感じて、「恵比寿」の出自を調べてみた(ウィキペディアでという安易解説ではあるが・・・)

【えべっさん】(ウィキペディアより)

えびすは日本の神で、記紀に出てこない神であるため、現在では七福神の一員として日本古来の唯一(その他はインドや中国由来)の福の神である。古くから漁業の神でもあり、後に留守神ともされた。夷、戎、胡、蛭子、蝦夷、恵比須、恵比寿、恵美須などとも表記し、えびっさん、えべっさん、おべっさんなどとも呼称される。

…

「えびす」という神は複数あり、イザナギ、イザナミの子である蛭子命(ひるこのみこと)か、もしくは大国主命(大黒さん)の子である事代主神(ことしろぬしかみ)とされることが多い。少数であるが、えびすを少彦名神や彦火火出見尊とすることもある。また、外来の神とされることもあり、「えびす」を「戎」や「夷」と書くことは、中央政府が地方の民や東国の者を「えみし」や「えびす」と呼んで、「戎」や「夷」と書いたのと同様で、異邦の者を意味する。このように多種多様の側面があるため、えびすを祀る神社でも祭神が異なることがある。

本来の神格は人々の前にときたま現れる外来物に対する信仰であり、海の向こうからやってくる海神である。 下記の漁業神、寄り神(漂着神)の他に純然たる水の神としての信仰も存在する。![10917280_633379100107555_4662708555155455953_n[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2015/02/10917280_633379100107555_4662708555155455953_n1.jpg)

**************************************************************************************

海の彼方からの知恵・技術・異郷の文化への畏敬や憧憬を表しているのでは? この列島は、本来外からの「先進」に対して謙虚であったに違いない。

たそがれ映画談義: 祝!安藤サクラさん キネマ旬報主演女優賞

正月5日素晴らしい映画に出逢った。『百円の恋』だ。実は熊沢誠先生のFBを拝読しての行動だ。(熊沢先生と趙博氏の推薦はいつもハズレがない。)

正月5日素晴らしい映画に出逢った。『百円の恋』だ。実は熊沢誠先生のFBを拝読しての行動だ。(熊沢先生と趙博氏の推薦はいつもハズレがない。)

日本映画史に残るヒロインの誕生だと思う。2014年度の主演賞を総ナメしそうな予感がする。(1/6 FBより)

【あらすじ】(公式サイトより)

32歳の一子(安藤サクラ)は実家にひきこもり、自堕落な日々を送っていた。

ある日離婚し、子連れで実家に帰ってきた妹の二三子と同居をはじめるが折り合いが悪くなり、しょうがなく家を出て一人暮らしを始める。夜な夜な買い食いしていた百円ショップで深夜労働にありつくが、そこは底辺の人間たちの巣窟だった。

心に問題を抱えた店員たちとの生活を送る一子は、帰り道にあるボクシングジムで、一人でストイックに練習するボクサー・狩野(新井浩文)を覗き見することが唯一の楽しみとなっていた。

ある夜、そのボクサー・狩野が百円ショップに客としてやってくる。狩野がバナナを忘れていったことをきっかけに2人は距離を縮めていく。なんとなく一緒に住み始め、体を重ねるうちに、一子の中で何かが変わり始める―――。

「ぼくの日本映画鑑賞史」上のヒロインベスト10は、

『ここに泉あり』の岸恵子。(1955年、監督:今井正、脚本:水木洋子、共演:小林圭樹・岡田英次)

『洲崎パラダイス赤信号』の新珠三千代。(1956年、監督:川島雄三、共演:三橋達也・轟夕紀子)

『秋津温泉』の岡田茉莉子。(1962年、監督・脚本:吉田喜重、共演:長門裕之)

『非行少女』の和泉雅子。(1963年、監督:浦山桐郎、脚本:石堂淑朗・浦山桐郎、共演:浜田光夫)

『飢餓海峡』の左幸子。(1965年、監督:内田吐夢、脚本:鈴木尚之、共演:三國連太郎・伴淳三郎・高倉健)

『清作の妻』の若尾文子。(1965年、監督:増村保造、脚本:新藤兼人、共演:田村高廣・殿山泰司)

『私が棄てた女』の小林トシエ。(1969年、監督:浦山桐郎、脚本:山内久、共演:河原崎長一郎・浅丘ルリ子)

『寅次郎 忘れな草』の浅丘ルリ子。(1973年、監督・脚本:山田洋次、共演:渥美清・倍賞千恵子)

『赤目四十八瀧心中未遂』の寺島しのぶ。(2004年、監督:荒戸源次郎、共演:大西滝次郎・大楠道代・内田裕也)

『悪人』の深津絵里。(2010年、監督:李相日、原作:吉田修一、共演:妻夫木聡・満島ひかり・岡田将生)

なのだが、ベスト11にして、この映画の安藤サクラさんを加えたい。

『百円の恋』の安藤サクラ。(2014年、監督:武正晴、共演:新井浩文)

底辺ダメ女の「起ち上がり」は、引きこもり・女の生きにくさ・格差学歴社会などを、抑制されたセリフの中に描き、

愛と怒りに充ち、ワシらへのたまらん応援歌にもなっている。

シナリオの段階でこの作品を見出した松田美由紀さん(故松田優作夫人)らの眼力に脱帽です。

一子(安藤サクラ)の痛覚と恋情。それこそが人が連帯と自立へと向かう契機だ。

つぶやき: 爺バカ隠しを兼ねて ひと言

小学校一年生の孫娘が、夏休みの自由研究で市の『第一回相馬芳枝科学賞』なる市内小中生12人の中に選ばれたと、息子の妻から知らせをもらった。

科学立国とやらで、国立大の人文科学系・社会科学系の縮小という愚策や、大学から幼児まで「理系重視」への一環だろうか?(笑)、市では肝煎りの賞を創設しての第一回目だそうだ。

塩や砂糖や身の周りの物の「結晶」を実際に作っての六年生の見事な研究が最優秀賞で、他にもなかなか素晴らしい自由研究もあったと聞いた。

孫娘のそれは『庭に置いたスイカの皮の変化観察』だそうで、アリや虫に喰われる様を毎日写真に収め、一年生らしいコメントが付いているだけの他愛の無いものらしい。

品川宿たそがれジジイもここは「頑張ったね」と言って、頬を緩めるしかない爺バカだ。![10414487_602036476575151_5278413187538140757_n[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2014/11/10414487_602036476575151_5278413187538140757_n1.jpg)

孫娘の話(それも七歳児の)にはほぼ無関係だし「学」外のジジイの言える話ではないが、世の「理科系」が現政権・文科省の「国立大、文系学部破壊」に無関心であれば、そこが「原発」が来た道・「武器科学」の道・人間から隔たって在る「金融工学」・次なる「オウム」の道への入り口だと強く想うのだ。

先般、ある集会で、元東大全共闘議長の物理学者:山本義隆氏は「昭和10年前後、やはり理科系重視が叫ばれた」と語っておられた。心ある物理学者の聴覚には、文科省方針のそのすぐ向こうに銃声が聞こえているのだ。

![22451008436[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2015/02/224510084361-e1424410032314.jpg)

![10922522_638571579588307_1408006504405371727_n[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2015/02/10922522_638571579588307_1408006504405371727_n1-e1424342887224.jpg)