たそがれ映画談義: 「公」務の原圏・・・『オレンジと太陽』

『オレンジと太陽』

マーガレット(主人公)のような公務員を一人も居なくするのが橋下行政だと思う。

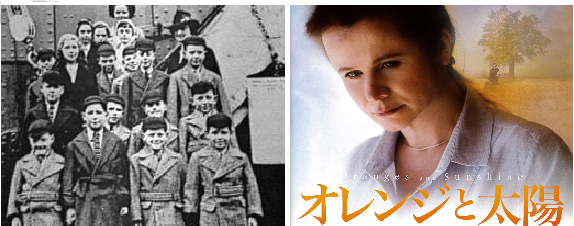

連休中に滞在した名古屋で観るつもりが果たせず、帰京してから神保町の「岩波ホール」で観た。 http://oranges-movie.com/ チラシのコピーにこうある。『母と引き離され海を渡った13万人の子供たち。英国最大のスキャンダルといわれる“児童移民“の真実を明らかにし、幾千の家族を結び合わせた 一人の女性の感動の実話。』 えっ、13万人も? それが永く闇に埋もれていた? しかも「揺りかごから墓場まで」の社会保障大国、あの大英帝国で? 何と累計13万人(19世紀から1970年代まで)もの孤児や貧困家庭の幼児をふくむ子どもたちが、題名の「オレンジと太陽」の通り「オレンジがたわわに実り陽光が降り注ぐ」国であると教えられたオーストラリアへ、実の親の承諾も本人の同意もなく、政府の認可を得た慈善団体や教会を窓口機関として、強制移民させられていた。 主人公:公務員マーガレットは、オーストラリアで成人した女性から英国に居るはずの母を捜してと求められたのをきっかけに、政府が関与する大掛かりな強制移住のシステム総体を解き明かす途に就くこととなる。実際それは、いわば「棄民」であり合法的な「処分」、「棄童」だった。彼女は、捨て置けない「事実」の調査と「棄童」された個人の救済(親を探す。出自を明らかにする。出来れば再会を実現する)に乗り出す。ソーシャルワーカーという言葉は、日本では国家資格「社会福祉士および精神保健福祉士」のことだそうだが、彼女の乗り出しがまさにソーシャルなワークだ。

オーストラリアへ何度も脚を運び調査し、証言を得てゆく。強制移住先のオーストラリアでの実態は、頼る者とて親しかない無力な幼児が耐えるには苛酷過ぎる様相だった。教会や孤児院に収容され、建設、労務、下層労働者として酷使された児童労働、暴力や性的虐待の実体も明らかになって行く。 そもそも人間の子は、生誕からして他の哺乳動物(生れたその日に立つ馬・鹿など)に比べ極めて未熟な状態で生れ出るが(脳が肥大した為、産道を通れる間に生れ出なければならない。からだそうだ)、その後も実に無力で乳幼児期を通して母性の情愛と育児努力に包まれ、はじめて人間になって行く。その過程は、一生を左右するほどの力を持っている。そこに欠落や不具合があった場合、人は多くの場合、個人の知恵と努力、社会の援護で克服して来た。が、修復や再構成に至らない例も多くあるところだ。母子の関係は公的なのだ。私的個的であって、その「私」性「個」性を保障する関係性総体が「公」的なのだ。 オーストラリアの教会や孤児院で成長し、英国から来た日の記憶がある、そうだあの埠頭・・・、母国に母がいるかも知れない。 私の母は? 私は誰? そう訴える人々・・・。その心情に触れて心を揺さぶられない観客は居るまい。 マーガレットの奮闘が始まる。公務員の努力の真髄とはこういうことだよ橋下さん、と、怒りでワナワナとなった。「公」的な努力や、「公」的な意義や意味と言うものは 元々数値化には馴染まないものたちだろうが。

三つのことが頭の中をクルクル巡って、神保町から水道橋へ歩いた。昔(1972)水道橋に事務所を置く会社に勤務していた時、よく食った「天丼屋」に向かった。その店はまだあって、追加トッピングに「きす」を頼んで、当時と同じことをしてみた。 当時と変わらず美味かった。 (一) マーガレット像は、チラシの「***を実現させた一人の女性」から連想される「不屈の女」などではなく、調査対象者の押し寄せる苛酷な過去・心情・心傷に同化して、で我が身がいっぱいいっぱいになってしまうタイプ。泣いたり・めげたりもする。ちょっと特筆しておきたいのが、マーガレットの夫(マーヴ)氏のことだ。凹むマーガレットには、彼女をいつも支える夫が居る。夫は我が事として援護する。仕事柄の係わりなのかもしれないが、保健省との資料公開請求の交渉にも同席して抗議する。彼女の長期オーストラリア行きの間の家事などもこなす。一方が集中して取組んでいる意味ある事柄には他方が援護・助力する・・・。 互いにこの夫婦のようでありたいと希って来たが、どうもねぇ・・・まぁ落第ですが。 この夫婦、好きですなぁ。 (二) マーガレットがジックリと腰を据えて調査する必要から、仕事のシフト変更依頼を恐る恐る申し出る場面で、仏頂面の上司が特段の配慮を示すのだが、その場面の上司、良かったね。働いて来た時間の中で、ときにこういう人に出遭ったね。こうした善意と気配りをする人は無愛想だよね。当方、久しく出会ってないが、現場仕事では職人さんから「暖かいもの」をしばしばいただいている。世の職場にはもう無いのかな。大工場の労働組合に、ぼくが現場で職人さんから貰っているものが生きているのだろうか? ここでの本旨は、マーガレットの要請以上の時間と立場を保障する、ことの重大性に気付いた行政当局の対応だ。行政は効率と数値化じゃないんです橋下君。業績を数値化する、損益を企業的にはじき出す、教師は生徒の学業成績の昇降で評価する・・・、そうか? そうなのか? たとえば教師が、マーガレットが直面した難題の 100分の一の課題(例えば超問題家庭)に取組めば(そりゃ、取組むのが本来の「公」務員だろうけど)、時間と体力と精神力を奪われ橋下が言う「成果数値」が下落するのは目に見えているかもしれない。 ハシズム、クソ喰らえ! (三) 我が母のことを思っていた。乳幼児期を乳母の許で過ごし、三歳児で実家に戻り、実母になつかず実家に馴染まず、結果母子は互いに不幸な関係を続けた。母は現在満92歳で、特養施設に入居している。さすがに体力的には年相応の状態だが、頭脳明晰にして口達者。乳児期の母に対し、溢れる母性を発揮し(実子を喪った直後だった)、我が子のように慈しんで接してくれた乳母、その乳母の記憶が大正・昭和・平成を生きた母の「自分史」の核であり、出発地であり到着地だ。 『八日目の蝉』とこの度の『オレンジと太陽』で母のことを強く思い返した。 http://www.yasumaroh.com/?p=8236

私は誰? そう問う天与の権利が、人間というもの全てに等しく具わっているのだ。 どのような権力であれ、団体であれ、それを否定することは出来ない。

なお、この映画の撮影中、2009年11月にオーストラリア政府が、2010年2月に英国首相が、初めて公式謝罪を行なったそうです。

通信: 爺バカ連休

何年かぶりにゆっくりしたGW

アレとコレがやや具合悪く、眼も霞んで気になる。 診察プラス休養気味の連休は、帰阪して多めに取った。 四月末。能勢の先、篭坊温泉から篠山へ抜ける山道で、掘り出し物のピザ・ハウスに遭遇。 屋外の窯もテーブルもGoodで、ピザはおいしゅうございました。 *兵庫県篠山市曽地中586-7 KUWA MONPE:クワモンペ (鍬ともんぺ からのネイミングだそうです) http://tabelog.com/hyogo/A2807/A280702/28027411/dtlrvwlst/2066489/

五月連休の数日、名古屋方面へ泊りがけで出かけた。 昨秋フランス菓子店を開業した名古屋の娘夫婦から女房に「連休中保育園が休みで、数日孫を看てくれ」と依頼があり、「あんたも来なさい!」と同行させられた次第。 店は個人商店の悲哀、パティシエの夫君はもちろん、接客レジ担当の娘も抜けられないのだが、馴染み客も増え、まずは何とか初期軌道には乗ったかな? といったところ。 【雑誌:『cafe-sweets』12年6月号、柴田書店刊。より】

*******************************************************************************************************************************************

女房と二人掛かりで、保育・買出し・炊事・家事をこなした。孫はちょうど5日に三歳の誕生日で、市内:港区金城埠頭に在る『リニア・鉄道館』に連れて行った。これが、特段のファンではない当方でも充分に楽しい中々の施設(三歳児も大喜びでホッ・・・・)。鉄道ファンにはたまらない場所なんだろうな。 ところで、予告編を観て、必ず観ようと思っていた映画(『オレンジと太陽』 http://oranges-movie.com/ )が、大阪ではまだ上映が始まらず、名古屋では上映中だ。 それを観てやろうと思っていたのだが、甘かった。孫君と女房が許してくれない。 帰京して神保町の岩波ホールで観るとするか・・・。 孫の笑顔を見て 健やかに育てと思うにつけ、この映画のこと「幼児期・親からの情愛」等、何人も奪ってはならない乳幼児期の黄金の時間の個別性と公共性の深さを想うのだった。 http://www.youtube.com/watch?v=V7V-wJYlggc (上記映画案内クリックしてご覧あれ。 さすれば、映画を観に行くことになると思うけど)。

歌遊泳: 作者、自作を唄う

作者本人の歌唱には、歌誕生の原点と迫力がある。

(カッコ内はヒットさせた歌手) 船村徹 『別れの一本杉』 http://www.youtube.com/watch?v=gbA15I5_zQM&feature=related (春日八郎:http://www.youtube.com/watch?v=XaKQL1M0vmU&feature=related) 『風雪流れ旅』 http://www.youtube.com/watch?v=LeR9i3cpt8o&feature=related (北島三郎:http://www.youtube.com/watch?v=KpFjuI6iQrg) 『みだれ髪』 http://www.youtube.com/watch?v=flbOa1pCAZc (美空ひばり:http://www.youtube.com/watch?v=1WQRBMV9e7Q) 「遠い遠い 思い出しても遠い空」 「バチがなければ櫛でひけ」 「舟にのせたい この片情け」。 ふと抜き出した三つの節にも、作者の原風景が宿っているぞ。悪いが、その歌唱には歌手たちより迫り来るものがあります。

中島みゆき 『春なのに』 http://www.youtube.com/watch?v=ykE-z7Ltpdk (柏原芳恵:http://www.youtube.com/watch?v=xuq91T2TkGQ) いささか過剰な歌い込みだと思えた「春なのに お別れですか?」のくだりが、近頃は作者:みゆき姉さんならではの名歌唱だと思えて来る。 「お別れですか?」には他の誰にもないみゆき節の語感・抑揚・情恨がへばり付いていて一度聴くと耳から離れ難い。

小椋佳 『夢芝居』 http://www.youtube.com/watch?v=RO06KPWU7zo (梅沢富美男: http://www.youtube.com/watch?v=zHV0WGaZ8vM) 『愛燦燦』 http://www.youtube.com/watch?v=20IutvIryNo (美空ひばり:http://www.youtube.com/watch?v=0gOrorW-DZE) 他の誰が歌っても力みに聞こえる箇所も、小椋さんにかかればサラリと淡々と唄われ、かつ深い。この人のように歳を重ねたいと思っていたが、今では己にはそれは無理なことだと自覚している。

財津和夫 『会いたい』 http://www.youtube.com/watch?v=kzOXIdWg-0k (沢田知可子:http://www.youtube.com/watch?v=FyLLYvGutSk) 1990年、沢田知可子が歌い大ヒットし、その年の「有線放送大賞」も取ったという。当時、工事現場や現場への車内でしばしば聴いていた。財津の作曲と知ったのはここ数年のこと。その味わい深さに感服している。

古謝美佐子 『童神』 http://www.youtube.com/watch?v=V7V-wJYlggc (夏川りみ:http://www.youtube.com/watch?v=GLWsZmfU10Y) 初孫の誕生を前に作詞したという古謝美佐子さんの歌唱には、琉球・おんな・いのち というものの全てが芯から力強く溢れていて、琉球のこころへと誘われる。

新井満 『千の風になって』 http://www.youtube.com/watch?v=Lt43pjM80Hc (秋川雅史:http://www.youtube.com/watch?v=yqzCwcL9xDc) 原詩の訳及び作曲の新井は、1946年生まれの同世代者。映像や写真や絵本を手がける多才な人物。88年『尋ね人の時間』で99回芥川賞受賞。 この歌は秋川雅史が唄ってヒットし、以後加藤登紀子・鮫島有美子・岩崎宏美なども歌っている。が、ぼくには作者:新井(訳詩/作曲)の歌唱が一番腑に落ちる。クラシック調で朗々と唄われては墓の主が「違うぜ」と言っているような気もするのだ。*******************************************************************************************************************************************

ところで、 ある宗教や「教え」や哲学や思想やイデオロギーが、原初に持っていた輝き・生命力・巾と深度・柔軟と謙虚などを失い変貌しているとしたら、 あるいは逆に 発展的変化を為せず硬直し、否定的な意味で「原理主義」と呼ばれる存在であるとしたら、それはある意味で当然なのだ。 原初の歌は、それが生み出された時代の関係性の中で輝いているのだ。 後代の者は、原初の歌の気概・志・奥行き などの核心を掴み取り、自身の時代に相応しい歌として再創造して唄うべきなのだ。 原初の核心を放棄し制度化・秩序化された姿も、自己肯定の醜い連鎖だけを繰り返す「原理主義」も、ともに聴き手に届くことも響くこともない。

つぶやき: ブラックは誰だ

関越自動車道 深夜高速バス事故(4月29日 午前4時40分)

安全・人権などに基づいて在った故あるクリアすべき基準・制限の撤廃を、『規制緩和』と名付け推進した者たちが、事故以来TVなどでこの度の重大事故の因を「悪徳業者」と「悪徳運転者」の「ブラック性」に押し込め、私的な責任論へと誘導する発言を展開している。 冗談ではない。彼らが、「悪徳」だとしても、そうした「悪徳」者が参入できる産業構造・業界システムこそが、そしてそのように門戸を開いた『規制緩和』という名の、競争原理万能・新自由主義こそが事態を招いた根本原因だ。「安い」だけを求めて走る「賢くない」大多数のそして当然の反応の我ら消費者に応える為の「低価格」は、安全と人権を踏みつけることでしか実現できない。出来なければ、仕事は来ない。そうした、瀬戸際運営で零細業者は「悪徳」を承知の上で、過酷な価格設定と過少人員で請負い、産業と業界を泳いで来た。 手のひらを返して業者・運転者を責め立てるマスコミよ。あなた方は、国土交通省の一人運転の限界設定基準、670kmがドル箱コース:大阪~ディズニーランド路線をクリアする疑惑の数字であることに端的に表れている構造的癒着を、これまで一度でも糾そうとしたことがあったのか? まずは、そこを自省的に語りなさい!

手のひらを返して業者・運転者を責め立てるマスコミよ。あなた方は、国土交通省の一人運転の限界設定基準、670kmがドル箱コース:大阪~ディズニーランド路線をクリアする疑惑の数字であることに端的に表れている構造的癒着を、これまで一度でも糾そうとしたことがあったのか? まずは、そこを自省的に語りなさい!

1980年代以降の規制緩和の数々を思い起こしてみる。 電電公社民営化・国鉄民営化・タクシー台数制限撤廃・酒類販売免許・バス運送事業新規参入・労働者派遣事業法緩和(製造業OK)・貨物自動車運送業・郵便事業民間へ開放・農業への株式会社参入・医薬部外薬品の販売緩和・他々 ![fukuchiyama00[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/05/fukuchiyama0012-300x230.jpg) 2005年4月25日のJR福知山線脱線事故は、事故原因究明の中から、不充分ではあってもJR内の常軌を逸する懲罰的「日勤教育」の実態を、明らかにして行った。この「日勤教育」に関与し(あるいは目を塞ぎ)、推進したJRの幹部・管理職・全ての岡っ引き中間管理職とエセ労組役員、お前達こそが107人の尊い命を奪った真の下手人だ!(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%8B%A4%E6%95%99%E8%82%B2)

2005年4月25日のJR福知山線脱線事故は、事故原因究明の中から、不充分ではあってもJR内の常軌を逸する懲罰的「日勤教育」の実態を、明らかにして行った。この「日勤教育」に関与し(あるいは目を塞ぎ)、推進したJRの幹部・管理職・全ての岡っ引き中間管理職とエセ労組役員、お前達こそが107人の尊い命を奪った真の下手人だ!(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%8B%A4%E6%95%99%E8%82%B2)

競争はいいことだ、儲けることはいいことだ、それによって社会は前進し、事や人は進歩する。安全と人権に要する無駄なコストは排除されるべきだ、消費者こそが主役だ・・・・・。新自由主義の荒波は、製造・雇用労働・流通・購買を越え、福祉・教育・公共サービスを直撃し、大阪発の「ハシズム」は肥大しているかに見える。 だが、こうした倒錯が、財界やその推進者が消費者に云わば「マッチポンプ」役を押し付けて成る、同道巡りのインチキ構造だと、賢い消費者は気付いている。 肝要なことは、何を隠そう実は、消費者とは生産者なのだ! という紛れも無い事実だ。自らマッチポンプ役を引き受けることは無い。事と物の安全と生産者の人権を脅かす構造を、消費者としての声だけでもって肥大させ生産者である自らの首を絞めなければならい理由は一切無い。

ネット紙上の各種コメントには優れた指摘も多く、ホッとしているが、こうした声の社会化・結集を望みたい。 曰く『ブラック企業を生み出しているのは、ブラック消費者ではないでしょうか?』 その通りだし、そこへ誘導する規制緩和・新自由主義経済こそがブラックの根っ子ではないだろうか?

歌「100語検索」 36、<眠>

眠

「眠」を検索した。 「眠りましょう」 「眠りの中」 「眠りたい」 「眠りなさい」 「眠れない夜」 「眠ったふり」 「眠らせるな」 「道端で眠った」と、それぞれだ。 『TAXI』の「眠れなくても」「側にいたい」に、他の歌に無いものを感じていた当時を思い出した。 1980年ころ、顔を黒く塗りタキシードという出で立ちで登場、『ランナウェイ』『街角トワイライト』などのヒット曲を唄った「シャネルズ」(鈴木雅之、田代まさし、桑野信義らが居た)。 彼らは、1983年から「ラッツ&スター」に改名して『め組の人』『Tシャツに口紅』などヒットを続け、1987年、中心メンバー、リードボーカル:鈴木雅之の姉、すでに34歳・二児の母だった鈴木聖美が型破りのデヴュー。 彼女が「ラッツ&スター」と組んで世に出した曲『TAXI』(『ロンリーチャップリン』もある)は25年経った今も色褪せない「力」を秘め持っている、やがて伝説になるだろう珠玉の名曲だ。

彼女が「ラッツ&スター」と組んで世に出した曲『TAXI』(『ロンリーチャップリン』もある)は25年経った今も色褪せない「力」を秘め持っている、やがて伝説になるだろう珠玉の名曲だ。

『TAXI』における聖美の日本人離れした歌唱力・迫力には力強い母性さえ感じて圧倒されたものだ。当時友人が、夜のキタで恋に落ち(客観的には片想いだが)、相手にこの歌の主人公像を被せ、暫く(一年弱)悶々としていたのを思い出す。友人の苦しい(?)恋にウンザリしながらも、いささか屈折した感じ方のぼくは、『TAXI』のストーリーと女性主人公に、「時代」「男女」に翻弄されても闘う(?)女と、執着と未練の粘質に満ちた歌詞がかえって、その果てに在るある種の潔さや、その女性の等身大の誠実を最も想わせるという逆説・・・、それを感じていた。う~ん、いい歌です。 『 タクシーに手を上げて ジョージの店までと 土曜の夜だから Ah あなたがいそうで サヨナラした人に 逢いたくなるなんて 雨にぬれたせいかしら Ah 弱いね私も 』 歌詞は最後に 『想い出を燃やし尽くしたら 男と女には友情が残るはず』 と語るが、それが至難の業・無理筋だと知る者(主人公と女性作詞者)から聴き手への、いや主人公・作詞者・唄い手自身への、唄うひと時にのみ与えられるご褒美だと思えた。 別離の背中にへばり付く明暗・愛憎に、君が振り回されボロボロ・ヘロヘロになっていても、ひと度はマジ「向き合い」取っ組み合っていたのなら、君たちが唄う時にだけ、「**が、残るはず」と絵空言葉を差し上げましょう・・・ ってか?

『TAXI』 http://www.youtube.com/watch?v=I8uUanyBFe0 鈴木聖美 『東京ららばい』 http://www.youtube.com/watch?v=XEqL6NCAnpQ 中原理恵 『あの鐘を鳴らすのはあなた』 http://www.youtube.com/watch?v=A_2xJMuIuBI 和田アキ子 『さらば恋人』 http://www.youtube.com/watch?v=A_2xJMuIuBI 堺正章 『聖母たちのララバイ』 http://www.youtube.com/watch?v=e_hrkACNXXo 岩崎宏美 『生きてりゃいいさ』 http://www.youtube.com/watch?v=5HyvadsTPpQ 河島英五・加藤登紀子 『時には昔の話を』 http://www.youtube.com/watch?v=rIePRLjn8gs 加藤登紀子 『とんぼ』 http://www.youtube.com/watch?v=KJGfkF9LnXA 長淵剛 『想い出まくら』 http://www.youtube.com/watch?v=cSUo4OC6a8A 小阪恭子 『オリビアを聴きながら』 http://www.youtube.com/watch?v=I_9LWE3llJs 尾崎亜美 『ffフォルティシモ』 http://www.youtube.com/watch?v=vE2yB-bK2UQ 大友康平 『もうひとつの土曜日』 http://www.youtube.com/watch?v=uAdB2nxg5z8 浜田省吾 『わかれうた』 http://www.youtube.com/watch?v=TSiwK5QF398 中島みゆき 『時は過ぎてゆく』 http://www.youtube.com/watch?v=_Bwx9e994xw 金子由香利

通信録: 逆説「何故 橋下はイヤミ氏を処分しないのだろう」(赤川次郎)

赤川次郎、朝日に投稿

3月2日、大阪府立和泉高校の卒業式で校長の中原徹氏が教頭らに命じて、君が代斉唱時に教師の口元をチェックし、君が代を歌っていなかった教師について処分が検討されている。 校長中原は、民間から登用という流れで弁護士から校長に採用された御仁だそうで、橋本知事(当時)の知人だという。 弁護士コンビのこの人権感覚・個人の信条無視、岡っ引き監視密告奨励の統治はどうだ! 赤川次郎氏が「朝日」に短文を寄せていたので。転載する。 ********************************************************************************

赤川次郎氏が「朝日」に短文を寄せていたので。転載する。 ********************************************************************************

大阪の橋下徹市長は大阪府和泉高校の管理職をなぜ処分しないのだろう? 教師の口元チェックしながら、姿勢正しく心をこめて「君が代」を歌えたはずがないのだから。 それにしても生徒のためのものであるはずの卒業式で、管理職が教師の口元を監視する。何と醜悪な光景だろう。! 橋下氏は独裁も必要と言っているそうだが、なるほど「密告の奨励」は独裁政治につきものである。 府知事時代、橋下氏は初めて文楽を見て、こんなもの二度と見ないと言い放ち、補助金を削減した。曰く「落語は補助金なしでやっている」。 舞台に座布団一枚あればいい落語と、装置を組み、大勢の熟練の技を必要とする文楽を一緒くたにする非常識。 客の数だけを比べるのはベートーヴェンとAKBを同列にするのと同じだ。文楽は大阪が世界に誇る日本の文化である。

理解力不足を棚に上げ、自分の価値観を押し付けるのは、「力強い指導者」などとは全く別物である。 過去に学ぶ謙虚さを持ち合わせない人間に未来を託するのは、地図もガイドもなく初めての山に登るのと同じ。 一つ違うのは、遭難するとき、他の全ての人々を道連れにするということである。 *************************************************************************************************

【付録】: kentaro氏の右記ブログ( http://kentaro-0013.blog.so-net.ne.jp/2012-03-10 )の最高裁判決の読み、優れているぞ。

通信録: 夕暮れ桜・禁煙・年末に目撃した事故

橋からの桜

事務所兼自宅を出て、黒湯天然温泉:天神湯へ向かい旧東海道を歩いた。陽が永くなったなと実感する。 目黒川を跨ぐ『品川橋』に差しかかると、荏原神社前の両岸に満開近い桜が観える。立ち止まって眺めた。 夕暮れ時、川面を渡って来る風を受けてつい深呼吸した。まだ禁煙から20日程度の、しばしば「煙草恋しい」禁煙初心者の身だが、「タバコやめてよかった・・・」などと思いたいからだろうか、いまやってみた深呼吸の味が確かにこれまでと違っているように思えるから不思議だ。

2月3月の過密スケジュール(大したことはなく、ぼく的には・・・と言う程度なのだが)の後半、現場で「経験したことの無い背中の痛み」に遭遇。現場進行中は、マッサージやシップで誤魔化していたが、一段落着いた後、さすがに近くの医院へ走った。 心電図・血液検査・脚の血流検査などなど・・・。 近くの「船保高輪病院」を紹介されたが帰阪予定。4月初め大阪であれこれ検査に至った。 狭心症、脚の血管年齢89歳などと言われて困惑・狼狽。ニトロールやサルポクレラートを渡された。心筋梗塞や脚の閉塞性動脈硬化症に至ったのでは困りますぅ~。 とうとう、タバコを止めた。

昨年末、この橋の少し先200M北に在る天神湯に向かう途中の信号で、高齢者が車に撥ねられる場面に遭遇したのを思い出していた( http://www.yasumaroh.com/?p=13608 )。 後日、その高齢者が一命を取り留めたと聞いて、「あぁ、良かった」そう思ふと自身が救われて行く気がしたのだ。 一部散り始めてもいる桜を観て、橋の欄干から顔を突き出してもう一度深呼吸した。

通信録: ある市長選(4月8日投開票)結果報告

ある市長選:結果 大左翼よ出でよ

先日、選挙戦のさ中にコメントした関係もあるので、一応4月8日の投票結果について書くしかない。 ハシズム派市議:32,000、前々回善戦の女性市議:24,000、左翼政党(共産党ではありません)市議:12,000、という「統一候補ならハシズムを阻止できた」という考え込む結果だった これをどう読むかは、 現在の橋ズムの威力・根深さをどう観るか?という、相手の過不足ない評価。 だから、反ファシズム陣形の軸をどこに置くのかという歴史の教訓も汲み取っての、社会科学的思想的の評価。 いわゆる「社会主義勢力」(とその思想)も、自称「市民派」の女性議員も、21世紀社会への「有効性」や「自立」への真摯な自己評価。 などに関わり、極めて今日的な根本思想を問われる命題です。 だから、ぼくには、いまここで明言するだけの「智恵」も「思想」も「覚悟」もない。 ただ、開票翌日の当選者のニュース画像には![waf12040822450010-p1[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/04/waf12040822450010-p11-300x191.jpg)

『「維新」の風やまず 大阪・茨木市長選で維新副支部長が初当選』との解説コピーが付いていた。 その風が、過去のタレント候補ブームや**ブーム等の一過性とは違い、21世紀初頭のグローバリズム下の不況・雇用不安・中低所得勤労者層の社会的解体過程での『21世紀型ファシズム』の相貌をして吹き荒れているとの受け止めをするぼくには、ハシズム派連戦連勝の阻止が何よりも重要と思えた。侮れない、芽はどんどん育っているぞ・・・と思っている。 読売のあの独裁的「主筆」氏さえ「ナチス・ヒットラー登場に酷似している」と論評している。( http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120411/stt12041103150003-n1.htm )

20世紀の人民戦線が、ファシズム荒れ狂う1930年代のスペインやフランスで試行錯誤を繰り返した歴史をチラリと知ってはいる。だが、その時代、ナチスなどファシズムの脅威が目の前に在り、労働者・市民は社会主義革命への「信頼」(「信仰」と書きかけて訂正した)を棄ててはいなかった。![2879[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/04/28791-207x300.jpg) 1932年、アンドレ・ジッド、ロマン・ロラン、アンドレ・マルローらの呼びかけによるアムステルダム国際反戦大会からの国際反戦潮流の流れの中、34年2月ドイツでのナチス政権掌握を経て、34年4月フランスで社+共+急進社会党によるレオン・ブルム政権=人民戦線政府が、選挙での圧勝を得て成立した。 が、人民戦線という呼称そのものが、マルクス・レーニン主義からする「社会主義革命に向けて」「何が有効なのか」という、戦術論に基づいたネイミング(ブルガリア、ディミトロフ氏)であり、当時の社会主義の総本家たるソ連(スターリン)は、20年代~30年頃の『社会ファシズム論』(社会民主主義はファシズムの双生児であり、ファシズムに優先して打倒すべき対象)(社民主敵論)の凄惨な実践から、ナチス政権誕生後の「人民戦線推進」へと大きくブレている。 いずれにせよ、社会主義革命を思考のてっぺんに据えて、そこに向けて何が有効なのかというマルクス主義者の戦術ではなく、現に日々進行する橋ズムを阻止する陣形、その21世紀的な思想的拠点を提示する言葉・行動・思考こそが求められているのだと思う。 そもそも反ファシズムの思想的拠点そのものは、マルクス・レーニン主義の20世紀型教条とは、多くの要素で相容れないとも、ぼくは考えて来た。言論・出版・放送・表現・結社の自立・自尊、議会の尊重と複数政党主義、政権から自立した労働運動・市民運動、他、・・・・ファシズムに抗う者が求める思考・思想・構え、その核心に対して、最もその対極に立ったのは、もちろんファシズムであるが、 もう一方で他ならぬ権力奪取以降の社会主義国を含む マルクス・レーニン主義の20世紀型教条だったことなんぞ知らないよと、ぼくは、決して言いたくはない。

1932年、アンドレ・ジッド、ロマン・ロラン、アンドレ・マルローらの呼びかけによるアムステルダム国際反戦大会からの国際反戦潮流の流れの中、34年2月ドイツでのナチス政権掌握を経て、34年4月フランスで社+共+急進社会党によるレオン・ブルム政権=人民戦線政府が、選挙での圧勝を得て成立した。 が、人民戦線という呼称そのものが、マルクス・レーニン主義からする「社会主義革命に向けて」「何が有効なのか」という、戦術論に基づいたネイミング(ブルガリア、ディミトロフ氏)であり、当時の社会主義の総本家たるソ連(スターリン)は、20年代~30年頃の『社会ファシズム論』(社会民主主義はファシズムの双生児であり、ファシズムに優先して打倒すべき対象)(社民主敵論)の凄惨な実践から、ナチス政権誕生後の「人民戦線推進」へと大きくブレている。 いずれにせよ、社会主義革命を思考のてっぺんに据えて、そこに向けて何が有効なのかというマルクス主義者の戦術ではなく、現に日々進行する橋ズムを阻止する陣形、その21世紀的な思想的拠点を提示する言葉・行動・思考こそが求められているのだと思う。 そもそも反ファシズムの思想的拠点そのものは、マルクス・レーニン主義の20世紀型教条とは、多くの要素で相容れないとも、ぼくは考えて来た。言論・出版・放送・表現・結社の自立・自尊、議会の尊重と複数政党主義、政権から自立した労働運動・市民運動、他、・・・・ファシズムに抗う者が求める思考・思想・構え、その核心に対して、最もその対極に立ったのは、もちろんファシズムであるが、 もう一方で他ならぬ権力奪取以降の社会主義国を含む マルクス・レーニン主義の20世紀型教条だったことなんぞ知らないよと、ぼくは、決して言いたくはない。

ある友人がこう言っている。 『その女性市議が後から手を挙げた以上、君らが彼女を支持するなら、そのスタンスは実はこうだ。左翼政党市議とその選挙母体に、 「橋ズムに勝つために候補を一本化すべし。そして勝つ可能性は女性市議にある。立候補を取り下げるべし」と言えるのかどうか? なのだ。 そう言い切れる人物や勢力を身内や周辺に持っているかどうかが、21世紀大左翼の条件やで』 と。 う~ん、難しい。

通信録: ある市長選 行政の『舟を編む』

ある市長選:市政の『舟を編む』

年間で一番の現場錯綜重なり期である2~3月を、仕事仲間の足を引っ張ることなく(?ですが)何とか乗り越えて先週末に帰阪した。 早朝、深夜、半徹夜、完徹夜を繰り返し、もちろんマイッタのだが、一番感じているのは、平常時の体調に戻るのに時間を要するなぁ~、という実感だ。4月第一週を在阪し休養に当てさせてもらうことにした(雇用主に感謝)。  実家に戻ると、居住市では「市長選」の真っ最中。2004年に市長選に挑んだ女性市議(その時はあわや当選という僅差の善戦だった)も立候補する4候補による激戦が始まっていた(4月8日投開票)。維新の会派市議、みんなの党系(維新の会候補選びに敗れた)医療関係者、旧社会党一潮流系市議、そしてその女性市議だ。 この女性市議は、04年の市長戦でぼくも何度か選挙カー運転手のボランティアをしたり、逆に07年拙著作の帯に評を書いてもらったりと、いささかの交流もあって考えの近さや人柄を知っているので出来る範囲の応援をしようと考えた。

実家に戻ると、居住市では「市長選」の真っ最中。2004年に市長選に挑んだ女性市議(その時はあわや当選という僅差の善戦だった)も立候補する4候補による激戦が始まっていた(4月8日投開票)。維新の会派市議、みんなの党系(維新の会候補選びに敗れた)医療関係者、旧社会党一潮流系市議、そしてその女性市議だ。 この女性市議は、04年の市長戦でぼくも何度か選挙カー運転手のボランティアをしたり、逆に07年拙著作の帯に評を書いてもらったりと、いささかの交流もあって考えの近さや人柄を知っているので出来る範囲の応援をしようと考えた。

2月初旬、三浦しをん著『舟を編む』のお薦め紹介のメール( http://www.yasumaroh.com/?p=14019 http://www.yasumaroh.com/?p=14034 )を送り(気に入った読物があると、何人かの友人知人に告げる癖がありますので)、2月の中頃だったか『舟を編む』を巡って電話で会話した時には「市長選立候補」には触れていなかった。秘していたのか、決断前の迷い中だったのか・・・。

ハシズムの震源地大阪では、現在一種の「熱狂時期」で、弁護士にあるまじき常軌を逸した偏執的「公務員叩き」「教育・教員バッシング」「同僚告発者優遇の強権・懲罰統制統治」の嵐の真っ只中。しかも、先般の大阪市長選の結果にも現れているように、反ハシズム派が統一候補(共産党も立候補を見送る英断を下した)を立てても勝てない「選挙民の支持」を得ているのだ。

もし、これに勝つという可能性を第一義に考えるなら(考えるべきだとぼくは想うが)、立候補者の個々の政策・政治主張の経歴・立候補表明時期の後先など度外視して臨むべしだとぼくは考える。ここで、ハシズム派に勝つことの意味は大きいとぼくは想う。 当選者複数の議会選挙ではなく当選者一名の首長選挙であり、市政運営という60%以上「超党派」的課題の運営トップの選択であり、「勝てない」を前提とした「議会での賛成反対実績羅列」「政治主張連呼」に意味がある選挙(そういう選挙もあるとは想う)ではない以上、いち早く手を挙げた旧社会党一潮流系市議、前々回善戦して文字通り「無党派」という隘路・悪路を歩んで来た彼女、その一本化が望ましいのだが・・・。事態はぼくのような外野が考えるほど簡単ではなく、様々な互いに譲れない経緯があるようだ。

4月1日朝、調整して時間差で同じ駅で出陣式を開いた二陣営には、近隣の市在住者を含む友人知人労組関係者を多数見かけたが、そのほとんどが旧社会党一潮流系の聴衆の中に居た。

大げさに言えば、課題はファシズム台頭期の勢いへの過不足ない評価と、1930年代ヨーロッパの人民戦線を含め、ファシズムへの対抗陣型の作り方・在り方を巡るスタンスなのだろうか・・・? 両陣営の「罵り」が苦しい。 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6927;id=01#6927

いずれにせよ、地方行政の多くの部分は『舟を編む』に近く、かつ今回はハシズムに勝つという大目標があると思うのだが、政治への関わりの薄いぼくには語り得る言葉も無い。 が、ハシズムは待ってはくれない。

歌遊泳: 新橋界隈 最後の演歌師

新橋:最後の演歌師

![90V8BB4[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/03/90V8BB41-300x198.jpg) 街の声を訊く場として有名な新橋駅:日比谷口のSL機関車が鎮座する通称「SL広場」は、しばしば報道番組などに登場している。 一杯機嫌のホワイトカラーが帰宅までの時間を計算して考え、余裕のある者は取材記者に応じ、一刻を争う者は小走りに駅へ急ぎ、深夜まで雑踏状態だ。 インタヴューに応えるホワイトカラーは、本音か勤務先への気遣いから顔が出てはまずいとの手控え発言かは定かではないのだが、酔っている分「本音」に近いだろうとのTV局の判断でか、SL広場はいわば「定番」として、サラリーマン・アンケート取材場所の王座を保ってきた。 新橋界隈のホワイトカラーが主要な客だろう飲食街は、大阪で言えば十三までは辿り着けないが、天王寺・京橋辺りの匂いを持っていて、有楽町から続くガード下の飲食街も併せて嫌いではない。

街の声を訊く場として有名な新橋駅:日比谷口のSL機関車が鎮座する通称「SL広場」は、しばしば報道番組などに登場している。 一杯機嫌のホワイトカラーが帰宅までの時間を計算して考え、余裕のある者は取材記者に応じ、一刻を争う者は小走りに駅へ急ぎ、深夜まで雑踏状態だ。 インタヴューに応えるホワイトカラーは、本音か勤務先への気遣いから顔が出てはまずいとの手控え発言かは定かではないのだが、酔っている分「本音」に近いだろうとのTV局の判断でか、SL広場はいわば「定番」として、サラリーマン・アンケート取材場所の王座を保ってきた。 新橋界隈のホワイトカラーが主要な客だろう飲食街は、大阪で言えば十三までは辿り着けないが、天王寺・京橋辺りの匂いを持っていて、有楽町から続くガード下の飲食街も併せて嫌いではない。

以前、品川宿で「ここは行ける」と感じた店(何と店の名は『佐平次』) のことを書いた(http://www.yasumaroh.com/?p=13097 )が、その一匹狼的オヤジの友人(84歳)が、新橋で「昭和の居酒屋」を手伝っているという。 先日、ちょっと厄介な現場の山を越えて品川宿『佐平次』で呑んでいると、オヤジが「店閉めて、新橋へ唄いに行くぞ。来るかい」と言う。 何でも、70歳前のママが営むその小さな店は、夜半まで客とてそんなになく、カラオケ唄い放題だという。終電車に乗り遅れたサラリーマンが、タクシー帰宅でもビジネスホテル泊でも金が嵩むので「え~い、安いのなら朝まで呑むか」とやって来て、25時から忙しいのだそうだ。 品川宿『佐平次』のオヤジ(同じ1947年生まれ)と連れ立って、新橋へ向かった。 飲食街の雑踏をかき分け、サラリーマンの流れとは逆に歩き10時前に店に着くと、話通り貸切状態。 『佐平次』のオヤジの友人(84歳)は、信じられない若さと気力を発揮して、溌剌として「ホール係」を務めている。呑み・食べ、カラオケ三昧となった。『佐平次』のオヤジと店の好爺は、もっぱら田端義夫・鶴田浩二・春日八郎・三波春夫・杉良太郎などの演歌を唄い、ぼくは60年代以降の歌謡曲:中島みゆき・加藤登紀子・アリス・小椋佳・沢田研二・長渕剛などに加え阿久悠モノを唄った。何せ、三曲に一曲唄うことになるわけで、忙しいことだった。久し振りに唄いまくった。 24時を回ると客もチラホラ・・・、で、25時に退散したのだが、何と好爺もいっしょに帰るという。えっ?これから店は忙しいんじゃないの? それじゃあまるで客が来るまでの時間、客が居ない時のママの話し相手をすることが、あんたが言う「手伝っている」なの? 「そうなんですよ」だった。 深く詮索する気は無いが、この84歳、中々の御仁である。見習いたい。

その夜、この84歳氏以外にも「いいもの」に遭った。退散する小一時間前、新橋にただ一人残った「流し」=演歌師がやって来た。この店をベースキャンプにしていると言う。 飲食街を唄い歩き、小休止にここへやって来る。まだ、客もほとんど無い時間に来て食事をし、ママと好爺と話し、また夜の街へ唄いに向かう・・・、それが日課だそうだ。唄うのをやめて呑みに行く時には、ここにギターを置いてゆく。なるほど彼のベースキャンプだ。 最近フジテレビが取材+撮影したそうで、たしか5月15日に放映されるらしい。 『新橋・最後の演歌師』といった内容だそうだ。「流し」始めて五〇年という。なら70歳前後のはずだ。田端義夫に似ていた。![o0300040010365403268[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/03/o030004001036540326812-150x150.jpg) 「流し」氏の名は須賀慶四郎、通称ケンちゃん。 歌は、何でも来い。若い人の歌も唄います。最近の歌でもOKと言っている。 彼が唄った歌を五〇年分連ねたら、昭和が、ホワイトカラー諸氏の「ホンネ」が、浮かび上がるだろうか・・・。 ハイ、かく言うわたくし:品川康麿、演歌派です。 そのスタンスは、もちろんこういうことだ。 「演歌と『切れて繋がる』 」 サラリーマン諸氏が演歌と酒席というカタルシスを得て、このSL広場から一歩も出ない昭和だったということは明らかなのだから・・・。

「流し」氏の名は須賀慶四郎、通称ケンちゃん。 歌は、何でも来い。若い人の歌も唄います。最近の歌でもOKと言っている。 彼が唄った歌を五〇年分連ねたら、昭和が、ホワイトカラー諸氏の「ホンネ」が、浮かび上がるだろうか・・・。 ハイ、かく言うわたくし:品川康麿、演歌派です。 そのスタンスは、もちろんこういうことだ。 「演歌と『切れて繋がる』 」 サラリーマン諸氏が演歌と酒席というカタルシスを得て、このSL広場から一歩も出ない昭和だったということは明らかなのだから・・・。

その夜、ケンちゃんはこれを唄ってくれた。 http://www.youtube.com/watch?v=gbA15I5_zQM